ドストエフスキーの著作年表

邦訳名、配列は新潮社版全集を基準とした

創作

創作ではこのほか『作家の日記』に発表された短編がある。これらは創作以外の『作家の日記』のところで触れる。

- 『ボボーク』1873年

- 『キリストのもみの木祭りに行った男の子』1876年

- 『百姓マレイ』1876年

- 『百歳の老婆』1876年

- 『やさしい女』1876年

- 『おかしな人間の夢』1877年

| 1873,1876,1877,1880,1881年『作家の日記』 |

| 1832〜1881年「書簡」 |

| 創作ノート |

| 各種評論 |

各作品の訳本

以下で作品とその本の画像や情報を示している。

挙げている本はいかなる意味でも網羅的でない。自分の記憶にあるものを対象にした。だから昭和40年代以降売られていたものになる。知っていてももっと昔の本は挙げていない。新しい出版でも、以前のものの新装版など挙げていない本もある。

基本的に所有している本を中心にした。その中には既に絶版となっているもの、版が変わっているもの(新潮文庫等)がある。

新しいものに更新すべきという考えもあろうが、古い情報もそれなりの価値があると思いそのままにした。

今出ている本でもいつ品切れ等になるか不明であるし、その度に色々情報を更新するつもりもないから。

ドストエフスキー全集については以下のように略した。河出書房愛蔵決定版ドストエーフスキイ全集は、河出版米川訳全集。筑摩書房ドストエフスキー全集は、筑摩版小沼訳全集。新潮社決定版ドストエフスキー全集は、訳者が複数いるため訳者名新潮社版全集。

また発行年で和暦と西暦が混在しているのは、奥付の記載を基本としたためである。最近は西暦に統一する例が多いようだが、元の情報を勝手に変更してしまうのは嫌でやっていない。

1846年「ペテルブルグ文集」に発表。ネクラーソフやベリンスキーが激賞した有名な出来事は前年。

作家の処女作、これを読んで当時の高名な評論家ベリンスキーが絶賛した挿話は有名(『作家の日記』1877年1月に回想がある)。またベリンスキー自身の当時のドストエフスキー評も邦訳で読める(岩波文庫『ロシヤ文学評論集I』昭和25年)。

さえない中高年の役人ジェーヴシキンと若い女ワルワーラの往復書簡で成り立っている小説。ゴーゴリからの影響はつとに指摘される。処女作であるし、貧しい弱者が登場人物であるなど、かつての日本ではより身近と感じられたためか多くの翻訳があった。

木村浩訳、新潮文庫、昭和44年、224頁、280円(昭和61年、33刷)

安岡治子訳、光文社古典新訳文庫、2010年、334頁

上記写真以外で

原久一郎訳、岩波文庫(1930年、1960年改版)(「貧しき人々」)

井上満訳、角川文庫(昭和26年)(「貧しき人々」)

筑摩版小沼訳全集第1巻(昭和38年)(「貧しい人々」)

河出グリーン版世界文学全集第3期第12巻『白痴』IIに併収、米川訳(昭和40年)

木村浩訳新潮世界文学第10巻(1968)

河出版米川訳全集第1巻(昭和44年)

木村浩訳新潮社版全集第1巻(1978)

江川卓訳集英社ベラージュ版世界文学全集第43巻(1979)

1846年「祖国雑記」に発表。 小沼文彦訳では『二重人格』。

処女作『貧しき人々』に続く作家の第2作。評判が良かった処女作に対し、この作品(以降の諸作も含め)がけなされたのは有名。

この第2作はよりドストエフスキー的な作品に見える。『貧しき人々』にみられる一見センチメンタルな要素は影を潜め、またゴーゴリの影響は指摘されている(『狂人日記』)ものの、後のドストエフスキーの作品につながる要素を感じられる。

役人ゴリャートキンの前に同姓同名で姿も同じ男が現れる。調子がよく大胆な彼は主人公を妨害し、その業績を奪ってしまう。最後には主人公は破滅する。

荒筋を聞くとどうしてもエドガー・アラン・ポーの『ウィリアム・ウィルソン』を想い出してしまう。ドストエフスキーは『ポーの三つの短編小説』(1861、新潮社版全集第25巻(1980))でポーを論じている。そこで言及されている作品に『ウィリアム・ウィルソン』はない。小沼訳全集第20A巻(昭和56年)p.271の注では、10篇に達するロシヤ語訳があったという。ただ19世紀に分身を扱った作品は結構ある。ホフマンの『悪魔の美酒』などのドイツロマン派とか。理性が支配する本人の意識とは別に、別の人格が存在する、これは後のフロイトの学説の先取りなのであろうか。

作家はこの作品に対し、自信を持っていた。兄ミハイルに宛てた手紙で「ゴリャートキンは『貧しき人びと』より十倍も上です。(中略)これ以上は望めぬほどの出来栄えです。」(1846年2月1日、新潮社版全集第20巻、p.82〜83、工藤精一郎訳)と書いているほどである。しかし酷評を受けた。(ベリンスキーの評は本サイト「ドストエフスキーを巡る本」で引用しておいた。)ドストエフスキーはやはり兄宛ての手紙で評判の悪さをこぼしている。

(1846年4月1日、同上、p.84〜85)

ドストエフスキーは後に改作を意図し、シベリヤ滞在中に兄宛ての書簡で、作品集を出す際、全面的に改作すると伝えている。そうすれば本編の価値を知るだろうと。(1859年10月1日、10月9日)この改作案の断片が新潮社版全集第27巻「手帖より」と『ドストエフスキー 未公刊ノート』筑摩書房にある。全面的な改作は結局実現されなかったものの、1866年に作品集を出す際、一部削除等の修正はしたそうである。

後年になってこの作品を振り返り「この小説は完全に失敗してしまったけれど、着想はかなりしっかりしたもので、想においてあれほどまじめなものは、わたしもその後自分の文学に試みたことがないほどである、」(『作家の日記』1877年11月第1章第2節、米川訳全集第15巻、昭和45年、p.329)と回想している。

主人公の分身といえばラスコーリニコフとスヴィドリガイロフ、イワンとスメルジャコフ(あるいは悪魔)など、後の長篇小説で繰り返し現れる設定である。

小沼文彦訳、岩波文庫、294頁、昭和29年、★★★(150円)(昭和46年、21刷)

現在普通に参照可能な翻訳のうち小沼訳では『二重人格』という邦訳名を使っている。

これについてこの岩波文庫の解説で小沼は、

「従来『二重人格』『分身』等の訳語が使われていて、ともに誤解を招きやすいものであるが、一応従来の慣例に従って『二重人格』としておいた。」(p.294)

とある。

正直「二重人格」では、犯罪映画によく出てくる多重人格のように、同一人物内の複数の性格を連想しやすい。本作のように本人の外に別の人間が存在する、というなら分身の方が適当かもしれない。今では『分身』という訳名での言及が多い。

原題に対応するドイツ語が、最近よく耳にするドッペルゲンガーである。もし本書の新訳が出るなら「ドッペルゲンガー」が使われそうな気がする。

上記文庫以外で

筑摩版小沼訳全集第1巻『二重人格』(昭和38年)

河出版米川訳全集第1巻(昭和44年)

江川卓訳新潮社版全集第1巻(1978)

1846年「祖国雑記」に発表。

アパートで暮らす下級役人プロハルチン氏はけちで変人である。彼がなくなって寝台を調べてみると・・・といった話で、変わった人間たちのおりなすドストエフスキー世界を描く。

筑摩版小沼訳全集第1巻(昭和38年)

河出版米川訳全集第1巻(昭和44年)

小泉猛訳新潮社版全集第1巻(1978)

1847年「同時代人」に発表

これも手紙のやりとりによる小説。ペテン氏二人の手紙の交換であり、最後におちがついている。

筑摩版小沼訳全集第1巻『九通の手紙からなる小説』(昭和38年)

河出版米川訳全集第1巻(昭和44年)

小泉猛訳新潮社版全集第1巻(1978)

1847年「祖国雑記」に発表。

語り手である主人公は若い女に惹かれ後をつける。その女と旦那が家主であるアパートを借りる。住むようになってから一層その女と親しくなる。しかし最後には若干の謎解きと不明な部分が残って話は終わる。

筑摩版小沼訳全集第1巻『おかみさん』(昭和38年)

河出版米川訳全集第1巻『主婦』(昭和44年)

千種堅訳新潮社版全集第1巻(1978)

1848年「絵入り文集」に発表。ただし検閲で発行禁止。

主人公の同名氏はかつての自らの失敗、冗談で提出した辞表をそのまま受け取られて職を失った話をみんなの前で開陳し人の気を引こうとする。こういう自分を蔑むような行為で「自己表現」する人間は実際にもいるであろうし、フョードル・カラマーゾフなどドストエフスキーの小説にはよく出てくる人物、その走り。

筑摩版小沼訳全集第1巻(昭和38年)

河出版米川訳全集第1巻(昭和44年)

小泉猛訳新潮社版全集第1巻(1978)

福武文庫「ドストエフスキイ前期短篇集」米川正夫訳(1987)

1848年にまず『世なれた男』として「祖国雑記」に発表。1860年に大幅な手直しをして『正直な泥棒』とした。

間借人が昔知っていた男を語る。おそろしくいじけた卑屈な男であり、信用ならなかったが、見捨てるわけにいかず世話をしていたという。

この男はドストエフスキーの小説でおなじみの、『貧しき人々』のジェーヴシュキン、『罪と罰』のマルメラードフと同系統の人物である。このような人物へのドストエフスキーの同情は彼の一つの特徴であろう。

しかも『貧しき人々』のジェーヴシュキンの手紙の中で、この男(エメーリヤ)が名だけ出てくるのである。後日談とも言える。

筑摩版小沼訳全集第1巻(昭和38年)

河出版米川訳全集第2巻(昭和45年)

工藤精一郎訳新潮社版全集第2巻(1979年)

1848年「祖国雑記」に発表

自分が愛されているのに自信がもてない気の弱い男を描いている。

筑摩版小沼訳全集第1巻『弱気』(昭和38年)

河出版米川訳全集第2巻(昭和45年)

工藤精一郎訳新潮社版全集第2巻(1979)

福武文庫「ドストエフスキイ前期短篇集」米川正夫訳(1987)

1848年「祖国雑記」に『他人の妻』を発表。同年同雑誌に『嫉妬ぶかい夫』を発表。

1859年に2巻選集の準備の際、両者を融合し本作を完成。

喜劇映画などで盛んに出てくる設定のコメディ。勘違いし恋人が浮気していると思って、部屋に押しかけるとそもそも別人、しかしそこでも浮気中なのである。夫が帰ってくるのであわてて寝台の下にもぐりこむと既に「先客」がいたりして。浮気を見つけられそうになってあわてて隠れ場所を捜す、といえばモーツァルトの歌劇なども思い出す。

筑摩版小沼訳全集第2巻(昭和39年)

河出版米川訳全集第2巻(昭和45年)(人妻と寝台の下の夫)

小泉猛訳新潮社版全集第2巻(1979)

1848年「祖国雑記」に発表

短い話だが一読して忘れがたい印象を残す。クリスマスのパーティで、幼い少女の持参金に眼をつけ、もう少し大きくなったら花嫁にしようとする打算的な中年男がいる。

筑摩版小沼訳全集第1巻『クリスマス・ツリーと婚礼』(昭和38年)

河出版米川訳全集第2巻(昭和45年)(クリスマスと結婚式)

木村浩訳新潮社版全集第2巻(1979)

福武文庫「ドストエフスキイ前期短篇集」米川正夫訳(1987)(クリスマスと結婚式)

1848年「祖国雑記」に発表。1860年選集の際、大幅改定。

おそらく初期の創作の中では特に有名な一篇。語り手が白夜のペテルブルグで、恋人との約束を信じて待っている少女と出会う。その後も会っていくうちに段々情が移ってきて、最後の展開となる。若き日の「夢想家」ドストエフスキーを彷彿とさせる。出だしのあたり青年ならではの感性。

戦後でも何度か映画化されている有名な作品である。(ヴィスコンティ監督(1957)、ブレッソン監督(1971))

小沼文彦訳、角川文庫、1958年、118頁

安岡治子訳、光文社古典新訳文庫、2015年、249頁、『おかしな人間の夢』併収

井桁貞義訳、講談社学芸文庫、2010年、256頁、『やさしい女』併収

奈倉有里訳、集英社文庫ドストエフスキー ポケットマスターピース10、2016年、851頁、他多数併収

上記の写真以外で

小沼文彦訳筑摩世界文学大系第35巻(昭和33年)『罪と罰』に併収

筑摩版小沼訳全集第2巻(昭和39年)

河出版米川訳全集第2巻(昭和45年)

北垣信行訳講談社世界文学全集第43巻(1975)『白痴』IIに併収

木村浩訳新潮社版全集第2巻(1979)

1849年「祖国雑記」に発表。

ドストエフスキーの子供好きは有名である。ただ少女より少年に関心があったように思える。たしかに『虐げられた人々』のネルリのような少女も出てくるが、大体において少年を良く取り上げている。(『カラマーゾフ』の少年たちや『キリストのヨルカに召された少年』とか『未成年』の商人の挿話に出てくる少年とか)

この小説は作家としては例外的に標題の少女が語り手で、少女小説といっていい面(特に後半)を持っている。前半の、音楽家として誇り高い父親に対する少女の感情は作家の父親に対するそれの反映であろうか。親の愛情に恵まれない、しかし親を慕う子供を描いている。

読んでいて、自分を好いてくれない父親を慕う『ドンビー父子』(ディケンズ、1846〜48年)のフローレンスを思い出してしまった。ドストエフスキーがこの作を読んだかも不明である。

残念なことに作家が逮捕されシベリアに流刑となったため未完で中断してしまった。

個人的に好きな作品。少女小説(「小公女」や「赤毛のアン」や「家なき娘」など)好きに勧める。

筑摩版小沼訳全集第2巻(昭和39年)(ニェートチカ・ニェズヴァーノヴァ)

河出版米川訳全集第4巻(昭和45年)(ネートチカ・ネズヴァーノヴァ)

水野忠夫訳新潮社版全集第2巻(1979)

1857年「祖国雑記」に匿名で発表。執筆は1849年。

語り手が11歳時の、年上婦人への恋のめばえ。思いがけずその婦人の秘密を見てしまった驚き。俗物といえるその夫や、少年をいたぶる金髪美人など他の登場人物も個性がある。

瑞々しいというか佳品という言葉が似あう短篇。米川正夫は『初恋』と訳している。

後期の「深刻な」ドストエフスキーしか知らない人には、本篇や『白夜』なども読んでもらいたい。

この作品は実は作家が、ペトラシェフスキー事件でペトロパブロフスク要塞に、監禁されていた時に執筆された。驚きだがこのような全くの別世界を描く必要があったかもしれない。シベリヤに送られてからこの作品を出版してほしい、匿名でもいいから、と兄に書き送っている。

筑摩版小沼訳全集第2巻(昭和39年)(小さな英雄)

河出グリーン版世界文学全集第3期第12巻『白痴』IIに併収、米川訳(昭和40年)(初恋)

河出版米川訳全集第5巻(昭和45年)(初恋)

木村浩訳新潮社版全集第2巻(1979年)

福武文庫「ドストエフスキイ前期短篇集」米川正夫訳(1987)(初恋)

1859年「祖国雑記」に発表。

シベリア抑留から復帰後の最初の作品のうちのひとつ。

人の良い伯父ロスターフ大佐と傲慢の塊のようなフォマとの二人の造型がみもの。語り手である青年の、伯父は気が弱いせいか、なんでも善意に解釈し、実の母親や居候フォマの非情な仕打ち(滑稽に見えるが)にも言いなりになっている。その他「気違い病院」かと錯覚するような人物が入り乱れ、伯父やその他の結婚(再婚)を巡る騒ぎを中心とした2日間の出来事を描いた喜劇。作品としての注目度はそれほど高くないが、「善人」の伯父の創造や、いかにもドストエフスキーらしい熱に浮かれたような登場人物などが特徴である。

偉い人がこう言っている、という情報に好きな人のために書いておくと作家の丸谷才一が本作に言及している。以下引用は「読まれないドストエーフスキイ」(1969)、河出文芸読本ドストエーフスキイ(昭和51年)所収p.117〜119。

「ぼくは彼の全著作のなかから何か一つと言われれば、たぶん『スチェパンチコヴォ村とその住人』を選ぶのではないかという気がする。」

どこをどう評価しているのか。「へそ曲がりであるからこそドストエーフスキイの初期の滑稽小説が大好きかもしれぬ。」へそ曲がり=少数派=貴重な存在と思っているのかしらん。丸谷も多くのドストエフスキー論に目を通しているようだ。

読まれないと言っている丸谷には悪いが、ドストエフスキーの最新の作品集でもある集英社文庫のヘリテージシリーズのポケットマスターピースでは、本作の抄訳が入っている。最近の、ドストエフスキーのユーモアを再評価する風潮の反映か。いつまでもカラマーゾフや悪霊、罪と罰ではなかろうと。

三種のドストエフスキー全集のどれかは近くの公立図書館にあるだろうから全訳も読める。

筑摩版小沼訳全集第2巻(昭和39年)(スチェパンチコヴォ村とその住人)

河出版米川訳全集第2巻(昭和45年)(スチェパンチコヴォ村とその住人)

工藤精一郎訳新潮社版全集第3巻(1979)

1859年「ロシアの言葉」に発表。

『ステパンチコヴォ村とその住人』と同時期の、シベリヤ流刑終了後の最初の作品の一つ。やはり笑劇的な要素の強い小説。ボケ気味だが莫大な財産のある老公爵になんとか娘をとつがせようとする母親の奮闘が描かれている。

後期の長編小説なら一挿話としてとりあげるような話題でもって中篇に仕上げている。

『ステパンチコヴォ村とその住人』と同様に、あまり話題にならない、それだけマニア的な関心を持たれるようだ。

筑摩版小沼訳全集第3巻(昭和37年)(おじさんの夢)

河出版米川訳全集第5巻(昭和45年)

工藤幸雄訳新潮社版全集第3巻(1979)

1860~61年「ロシヤ世界」、1861~1862年「時代」、初めは「ロシヤ世界」誌に発表したが、自ら発行していた「時代」誌に改めて掲載、完結した。

ドストエフスキーのシベリヤ流刑体験を基にした、獄中生活を綴った小説。記録文学ではない。妻殺しで十年の刑を受けたゴリャンコフという者の手記の形をとる小説である。これは検閲を意識してとされ、小説中の描写もそのため抑えてあると言われる。

作中の囚人たちは個性豊かで、後のドストエフスキーの小説の登場人物の造形に使われた。

最終章で出獄前、ここの囚人たちはロシヤで最も豊かな才能を持った者たちだった、それが監獄で空しく滅びてしまった、誰の罪だろうと嘆くところは心に残る。

ドストエフスキーのロシヤの民衆観に決定的な影響を与えた体験の小説である。

当時より非常に高く評価された作品である。

ドストエフスキーの知人だったストラーホフの回想に次のような文がある。

「かれの文学活動は、普通の発展の形式をとるのではなしに、突発的な形式をとって成長し、拡大していったのである。(中略)突如として新たなエネルギーを見出し、新しい側面から姿を示すのである。このような高揚は四度かぞえられる。第一の高揚は『貧しき人々』、第二の高揚は『死の家の記録』、つぎが『罪と罰』、そして最後に『作家の日記』がくるのである。」

(ドリーニン編『ドストエフスキー 同時代人の回想』1966年、河出書房、p.156)

ここで高揚とあるが、単にドストエフスキーの才能の変化だけでなく、広く受け入れられ、評価された著作と言うべきであろう。

同時代の文豪、ツルゲーネフとトルストイの称賛も有名である。

「(「時代」誌を送付してもらって)たいへんおもしろく拝読しました。とくに−貴兄の『死の家の記録』です。風呂場の場面はまさにダンテ的ですし−さまざまな人物(たとえば、ペトロフ)の描き方にも、繊細で正確な心理が数多く見出されます。」

(ツルゲーネフのドストエフスキー宛書簡1861年12月26日、新潮社版全集第22巻、1980年、江川卓訳、p.22)

「(『死の家の記録』は)忘れてしまったところがたくさんあったので、私はもう一度すっかり読み返しました。プーシキンを含めて、あらゆる新しい文学の中で、これ以上の本はありますまい。物語の調子ではなくて、作者の観点−誠実で、自然で、キリスト教的な観点−が素晴らしいのです。立派なためになる本です。私は、昨日一日中楽しい思いをしました。

(中略)もしドストエフスキーにお会いになったら、私が彼を愛していると伝えて下さい。」

(トルストイのストラーホフ宛書簡、1880年9月26日、筑摩版全集別巻、昭和39年、松井茂雄訳、p.444、なおこの別巻には上記のツルゲーネフの書簡も入っている)

このトルストイの死の家称賛はドストエフスキーに伝わったであろうか。既にストラーホフはドストエフスキーと疎遠になっていた。ストラーホフはドストエフスキーの死後、ドストエフスキーの人間性を非難している書簡をトルストイ宛に送っているので有名である。

幸いなことにストラーホフは数日後、この手紙をドストエフスキーに渡した。

11月2日付けのトルストイ宛の手紙でストラーホフは次のように告げている。

「ドストエフスキーに会ってあなたが賞賛されたこと(『死の家の記録』)をお話ししました。ドストエフスキーは非常に喜んでくれましたので、私はとうとうお手紙の大事なところを一枚そのまま上げて来てしまいました。」

(新潮社版全集別巻、1980年、p.487)

『死の家の記録』はロシヤ・リアリズムの正道を踏み緻密な観察者の眼を通して書かれた作品であるため、当時の評論家等に高く評価されたという。(新潮文庫、昭和48年、工藤精一郎の解説、p.461)確かに感情を刺激する作品の多いドストエフスキーの著作の中では異色である。

また、ソ連時代、16年以上も獄中生活をした小説家ヴァルラーム・シャラーモフ(1907~1982)はドストエフスキーの作品には本当の悪党がいない、と言う。(光文社古典新訳文庫、2013、望月哲男訳、読書ガイド、p.714~)正直、悪魔のような人物は出てこない。いても不思議でない気がする。身の毛がよだつような罪を犯した者でも、囚人になれば大人しくなるかもしれないが。

この作品の中に列間笞刑という刑罰が出てくる。笞打ちは普通に背中に打つものと、この列間笞刑があった。笞を手にした看守たちが列をつくり向かいあう。その間を受刑者は駆ける。その受刑者を笞で打つのである。

映画で見たことがある。『死の家の記録』ではない。関係ない映画である。だから余分な情報として書いておく。

『密告の砦』というハンガリー映画、1965年、ヤンチョー監督、白黒映画である。映画の時代設定は19世紀後半のハンガリーである。

このスチル写真を初めて見た時は驚いた。裸の若い女性だから。何度も往復させられ、笞打たれる。

工藤精一郎訳、新潮文庫、昭和48年、464頁、480円(平成元年、24刷)

望月哲男訳、光文社古典新訳文庫、2013年、741頁、1505円

米川正夫訳、河出グリーン版世界文学全集第2期第10巻、昭和38年、538頁、390円(昭和42年3版)、本文、年譜、解説(荒正人)、

月報:長谷川四郎「シベリヤの思い出」、小笠原豊樹「百年間」、小沼文彦「ドストエーフスキイ読書案内」

筑摩版小沼訳全集第4巻(昭和45年)

河出版米川訳全集第4巻(昭和45年)

工藤精一郎訳新潮世界文学第11巻(1968)

工藤精一郎訳新潮社版全集第5巻(1979)

1861年「時代」誌の創刊号から連載された。原題を直訳すると『虐げられ、辱(はずかし)められた人々』になるが、慣習的に標記の題が使われている。

[概要、全部は書いていない]

デビュー当時のドストエフスキーを思わせる小説家の一人称形式。育てられた老夫婦には一人娘ナターシャがいた。語り手と幼馴染で仲が良かった。

ワルコフスキー公爵は老夫婦にその領地の管理を委託していた。しかし誤解から老夫婦に騙されたと思い込み、訴訟を起こす。ナターシャは公爵の息子アリョーシャと恋仲になる。そのため家出しアリョーシャと同棲する。実は公爵は息子に、より良い条件の結婚をさせようと企んでいた。

訴えられた公爵の息子に、娘まで取られた老夫婦は不幸のどん底に陥る。語り手はナターシャと老夫婦を訪ね、双方に情報をもたらしたり話の聞き手となる。語り手もナターシャを好いていたがこうなった以上、彼女が幸福になるよう尽力する。

小説は並行して孤児ネルリの物語が進行する。小説の初めはこのネルリの祖父が一人死亡するところである。老人の死を知らないネルリが部屋を訪ねてくる。ネルリの酷い境遇を知った語り手は助けようとする。他人の親切、善意を全く知らないネルリには手を焼く。

[感想みたいなもの]

ドストエフスキー初期の特徴である人道主義的傾向の総決算とも言うべき作品である。

ドストエフスキーの本流は地下室の手記以降とする発想からはあまり顧みられない。それだけでなく小説としての作りも後期の諸長篇に、当然であるが、及ばない。

登場人物は善人ばかりで、悪人はワルコフスキー公爵だけである。公爵をこの小説の主人公とし、後のスヴィドリガイロフやスタヴローギンの先駆けと見る評価があるらしい。しかしながら自分には、薄っぺらな偽善者の悪人にしか見えなかった。

公爵の息子アリョーシャを評価する意見もあるようである。アリョーシャは人は良いものの、世間知らずの意志薄弱なダメ男である。ナターシャを愛しながら、親の勧めたカーチャも好きになる。同時に二人の女を好きになるというなら、ムイシュキンもそうだ。男なら気が多くても不思議でないが、ドストエフスキーの小説では善人がそうなっている。

そんなアリョーシャだからナターシャは母親のような気持ちで愛していると言う。女の恋愛にはあり得る。アリョーシャはナターシャにすまないと思いながらカーチャに惹かれる。禁治産者とか刑法第39条という言葉を思い出した。

それにしても、ワルコフスキー公爵と息子アリョーシャの関係は『未成年』のヴェルシーロフとその息子アルカージイを思い出してしまった。アリョーシャもアルカージイも父親を理想的に思いたがっている(子供なら不思議ではないが)。ワルコフスキーとヴェルシーロフは共に善人ではない。ただワルコフスキーはつまらない悪人にしか見えないが、ヴェルシーロフはもう少し複雑である(よく分からないと言っていい)。

ワルコフスキーもヴェルシーロフも共に訴訟をしている。勝つが金は相手にくれてやる、それで息子が感激するところまで同じである。

同時並行的に進むネルリの物語。最後に二つの話を結ぶ役もする。

ネルリの手本がディケンズの『骨董店』のネル(ネリー)であるとは知られている。共に祖父がいる点も同じである。ただ薄幸な少女という共通点はあるが、人となりは全く異なる。ネルは清純な天使のように描かれているがゆえに現実感が乏しい。それに対し本篇のネルリは火のような性格の持ち主である。その激しさで印象に残る。語り手がネルリに手を焼くところ、サリヴァン女史とヘレン・ケラーを思い出した。

私事ながら、ドストエフスキーの著作中、初めて読んだ作品が『キリストのヨルカに召された少年』と並び、この小説中ネルリに関する部分を子供向きに直した挿話である。そのため個人的な思い入れがある。ただしこの作品を初めて読んだ者でもネルリは強い印象を残すのではないか。

しかし本篇を論じる場合、それほどネルリは触れられないか、全く無視である。ディケンズにならったからと言うより、ネルリに関する部分があまりに感傷的、お涙頂戴的に見えるからではないか。通俗的と言われる。現代で感傷的とは低評価を意味する。

実は本作がディケンズに似ていると思ったところは、ネルリの登場ではない。ディケンズの小説を読んでいると最後に、登場人物の誰それと誰それが実は親子であった、親戚だったと明らかにされる場合が結構ある。不自然だし必要性が感じられない。この『虐げられた人々』はその手法を使っている。20世紀以降の小説では使われるはずもない。ディケンズ以前から使われていたのであろう。どのあたりからか知らないが。

近頃ドストエフスキーに流行る物、といったら翻訳比較に思える。この『虐げられた人々』、三種の翻訳比較をしたい。最後の一行だけである。

『あたしたちは永久にいっしょにいて、幸福になれたものをねえ!』河出版米川訳

『私たちが一緒になったら、永遠の仕合せが訪れるかもしれない!』新潮版小笠原豊樹訳

『あたしたちは永久に、一緒に幸福でいられたのでしょうにねえ!』筑摩版小沢訳

このナターシャの台詞、一読して小笠原訳のみ違う。他の二つは過去を悔やんでいるのに、小笠原訳は将来への希望が感じられる。

ロシヤ語は知らないので、文脈から判断する。本篇は語り手が死の床にあり、過去の一年間を回想する話なのである(第1部第2章の冒頭)。ついでながら語り手が近い過去を回想するというのも『未成年』と同じである。

近いうちに死ぬのなら将来への希望は持てない。ただしナターシャがこの台詞を言った時は語り手の病を知らなかったかもしれない。

小笠原豊樹訳、新潮文庫、昭和48年、562頁、560円(昭和63年、19刷)

筑摩版小沼訳全集第3巻(昭和37年)(虐げられた人々)

河出版米川訳全集第3巻(昭和45年)(虐げられし人々)

小笠原豊樹訳新潮世界文学第11巻(1968)

小笠原豊樹訳新潮社版全集第4巻(1979)

ある役所の長官は上司宅から帰る途中、部下の結婚式を思い出し、そこへ押しかける。あわてて対応する新郎の部下、あからさまに不快を示す同席者たち、長官は飲み慣れない酒ですっかり酔ってしまい、新婚の夜をだいなしにしてしまう。

勝手な思い込みによる恩着せがましい行為が、相手に迷惑をかけるだけの結果に終わってしまうことはままある。それを小説化しているわけであるが、解説を読むと当時のロシアの状況などからの解釈もあるようだ。

河出版米川訳全集第5巻(昭和45年)(いやな話)

筑摩版小沼訳全集第4巻(昭和45年)(いやな話)

工藤精一郎訳新潮社版全集第5巻(1979)

1863年「時代」誌。

ドストエフスキーは最初の西欧旅行を1862年6月から9月にする。一人旅であった。ストラーホフが同行していた時もある。行き先はベルリン、ドレスデン、ヴィスバーデン、バーデンバーデン、ケルン、パリ、ロンドン、ルツェルン、ジュネーヴ、ジェノヴァ、フィレンツェ、ミラノ、ヴェネツィア、ウィーンである。

ヨーロッパ、ロシヤを論じた文明論である。それを論じるためヨーロッパを回った。ドストエフスキーはおよそ名所旧跡の観光には全く興味がなかったらしい。長い時間かけてベルリンについてみるとペテルブルクそっくりの街だと言っている。ペテルブルクが西欧の街をまねて造った都会だからおかしくないが。

ロシヤ人、フランス人、イギリス人などを論じる。現地での観察によっているだけでなく、元々の理解を語っているところもある。

ロンドンではゲルツェンに会い、バクーニンも同席していたらしいが、それらの記述はない。

本編は以前から創作として扱われているが、評論に分類されるべきではないか。

河出版米川訳全集第5巻(昭和45年)(夏象冬記)

筑摩版小沼訳全集第4巻(昭和45年)(冬に記す夏の印象)

小泉猛訳新潮社版全集第6巻(1978)

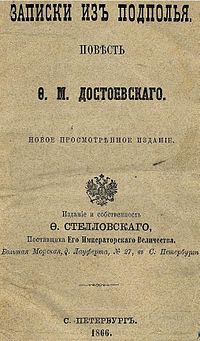

1864年「世紀」に発表。

後期ドストエフスキーの出発点となった作品。シェストフやジイドの指摘は昭和初期に翻訳され、我が国のドストエフスキー理解に大きな影響を与えた。

[概要]

(ネタバレがある)

独白形式で、中年引きこもり男の私論展開(第1部)、及び若い時の回想(第2部)から成る。

冒頭自ら言う通り、いじけた根性の持ち主で精神が病んでいるとしか見えない。マゾ的な言辞だけでなく、主張もある。すなわち人間が啓蒙され自分の利益が分かるようになれば悪事はなくなる、科学と理性が支配する合理的社会が実現する、という考えを攻撃する。そんな社会を人間は望まない、科学の発達は語り手によれば人間が機械の一部にされるだけとなる。

誰を相手にしているかというと、ドストエフスキーの論敵、『鰐』の所で述べた進歩派作家のチェルヌイシェフスキーである。彼の小説『何をなすべきか』(1863)を念頭に置いていると解説にある。

しかし具体的人名はどうでもいい気がしてくる。今どき科学が発達し、人間が理性的、合理的になればユートピアが実現すると思っている人はまずいないであろう。しかし19世紀にはいたのである。かなり有力な風潮であった。ドストエフスキーと同時代人のマルクス等の社会主義思想が勃興、隆盛だった。それは現実の社会があまりに悲惨であったことの反映であろう。

留意すべきはここでいう理性と科学の支配する社会、とは社会主義が実現された社会を指す。現代の我々は社会主義社会の現実を知っている。そのためすぐに社会主義が浮かんでこないかもしれない。本書はドストエフスキーが社会主義を初めて批判した書なのである。

第2部は若い時の挿話である。物語になっているので読みやすい。友人の壮行会に出る。語り手は偏屈者で人付き合いが悪いから呼ばれない。それなのにのこのこ出かける。友人たちと不快な会話を交わす。彼らは二次会に行こうと言う。もちろん語り手は無視である。またしても卑屈な態度で参加を希望する。後から出かける。商売宿で友人たちは見つからない。語り手はある娼婦を買う。寝覚めてから会話をする。色々説教をし、自分の家に来いと言う。

数日後、頑固な下男に手を焼いている最中、彼女が訪れる。あわてふためいた語り手は彼女相手に、同情されていると思ったのか、と散々嫌味を言う。

[感想みたいなもの]

この語り手は自虐的露悪的で、ともかく偉そうなことを言いたい、他人より優位に立ちたい、カッコつけたい、しかし自分の弱さ惨めさは内心知っているのでやれることといったら弱い者いじめくらいである、といったしょうもない男である。

読んでいて最初、自虐的なところは太宰治の『人間失格』の語り手を思い出した。しかしあの語り手は弱々しい感じがする。この小説の語り手はもっと攻撃的である。読んでいるうちに思い出したのはインターネットで好き勝手なことを言っている連中である。匿名性をいいことに、いわゆる「荒らし」をしたり、芸能人等有名人をボロクソに貶す。実生活が惨めなのでこういう所で発散するしかないのかと思ってしまう。なんとなく地下室の住人に似ているのではないか。(インターネットで好き勝手なことを言っている連中といったら、このサイトを作っている自分も入るわけである。しかし他人の中傷などはしないつもりである)

この語り手に自分が似ている、という文を活字でもインターネットでも何回か見た。正直あまり周りから好かれていない人ではないかと思った。もちろん人間の性質はどんなものでも、多かれ少なかれ皆共有している。多く共有している人は敬遠したい。

この本は西欧で圧倒的な影響力を発揮してきた作品だそうである(安岡訳解説、p.262)。西洋人は確かに日本人に比べ積極的で、悪く言えば攻撃的である。しかし内心は自信がなく、反動で偉そうにしている者もいるだろう。この語り手に親近感を覚える人が多くても不思議でない。

語り手の自虐的なところ、変な奴と思わせるところ、これはドストエフスキーの小説の一つの特徴であろう。また進歩思想への攻撃。これ以降の小説につながるところがある。

一人称なので自分をどう呼ぶか、の日本語特有の問題がある。江川訳ではぼく、米川訳ではわたし、小沼訳では私、安岡訳では俺となっている。

ところでこの作品ジイドが「ドストエフスキーを解く鍵」と述べたとの文をたまに見る。どこで言っているのか。次のところらしい。

「『地下生活者』という(中略)小さい書物のなかに、これは私には彼の閲歴の頂点をしるしているように思われ、いわば彼の創作が形作るかなめ石に当るものなのですが、あるいはこういう言い方の方がよいという皆さんのお考えならば、彼の思想を解く鍵を与えるものと言っていいのですが、(中略)われわれは、「考えるものは行動しない・・・」というこの観念をあらゆる面を見ることができましょう。」

ジイド『ドストエフスキー』寺田透訳、新潮文庫、昭和30年、「ヴィユー・コロンビエに於ける講演」p.205、一部かなに変えた。

読みにくい文章である。このジイドの文庫本は復刊されていない。筑摩版全集別巻(昭和39年)に本講演は収録されており、こちらの方が参照等しやすいであろう。該当箇所は同巻p.180にある。

[邦訳名について]

この作品は以前『地下生活者の手記』と訳されていた。

『地下生活者の手記』という邦訳名について米川正夫は次のように記している。

「(前略)かつて『地下室の手記』と呼ばれていた。しかし私は、この訳語を適当でないと認めて、『地下生活者の手記』とした。その理由は、題名の中のподпольеという言葉は、一般的に地下室という意味もあるが、地下の住居という意味ではほとんど使われていない。(中略)彼は地下の部屋に住んでいるのでなく、何階かはっきりしないが、上の方に住んでいる。それは、第二部でリーザが主人公を訪ねて、しおしおと帰る時、上へあがるのではなく、下へ降りて行ったという描写で明瞭である。(中略)それではなぜ直訳して『地下室の手記』という題名がつけられたか?ほかでもない、この小説の主人公が世間から全く隔絶して、さながら地下にもぐったような、孤独の生活をしているからである。」

(「翻訳の苦心を通じて」1963年11月、河出書房文芸読本ドストエーフスキイ(昭和51年)所収p.220)

江川卓は新潮文庫『地下室の手記』(昭和44年)のあとがきで、

「なお、この作品はこれまで米川正夫氏訳で『地下生活者の手記』として知られていたが、新訳を機会に原題の直訳に近いものに改めた。」(p.205)

と書いている。

これらから本書の邦訳名の主流は『地下室の手記』→『地下生活者の手記』→『地下室の手記』と変遷してきたらしい。

ナボコフはこの作品名について「題は『床下から出た回想記』あるいは『ねずみ穴から出た回想記』であるべきこの小説は、翻訳で愚かしくも不正確な『地下室の手記』という題を冠せられている。」(ナボコフのロシア文学講義、河出文庫、上、p.259)と言っている。

江川卓訳、新潮文庫、昭和44年、206頁、280円(昭和63年、36刷)

安岡治子訳、光文社古典新訳文庫、2007年、286頁、552円

米川正夫訳河出書房愛蔵決定版ドストエーフスキイ全集第5巻、昭和45年、460頁、1,800円(昭和49年9版)

江川卓訳新潮世界文学第10巻(1968)

筑摩版小沼訳全集第5巻(昭和39年)(地下生活者の手記)

河出版米川訳全集第5巻(昭和45年)(地下生活者の手記)

江川卓訳新潮社版全集第6巻(1978)

1865年「世紀」に発表

役人イワンは妻及び友人である語り手と、名店街で見世物になっている鰐を見に行く。

ところがイワンが鰐に飲み込まれてしまう事故が起きる。語り手と妻は驚愕し慌てふためく。しかしは鰐の中からイワンの声が聞こえ、無事で鰐の腹の中は心地よいと言い出す。

語り手はなんとか救い出そうと役所の年長者へ相談に行ったり、鰐の所へ戻って友人に具合を聞いたりする。問題なくむしろ快適に腹の中にいるイワンは語り手に指図したり、見世物の興行主はこれで儲けをしようと企み、語り手はくさる。

発表はドストエフスキーが発行していた雑誌「世紀」の最終号。これで雑誌が廃刊になってしまったため未完に終わった。

芸術作品の中にはその作品そのものより、それにまつわる挿話の方が有名といった例がある。

ドストエフスキーならこの『鰐』がそれにあたるのではないか。単純に読むと随分ふざけた小説のように見えるが当時物議を醸し出したそうだ。

この作品が発表される前年、作家で進歩派のチェルヌイシェフスキーが逮捕されシベリヤ送りとなった。それでこの作品はその事件の戯画化だと進歩陣営から批判された。このせいで翌年の『罪と罰』も進歩派から攻撃されたとか。8年後の『作家の日記』1873年第4号で、進歩派の言いがかり、こじつけだと怒り反論している。その気になればどんな小説からもこじつけを作れると。

その気になって読むと戯画化に読めないことはない。外国へ行きたがっていたイワンは鰐の腹の中の方が適当だという、これは鰐の腹の中=シベリヤと思わせる。さらに作中、進歩派へのあてこすりが見られる。この時期には政治的に保守派になっていたドストエフスキーが進歩派を批判しても不思議でない。

たまたま前年にチェルヌイシェフスキーの事件が起こり、かみつかれたわけである。ドストエフスキー自身が実際どういうつもりだったか、真相は不明である。しかし8年も経って怒りの収まらない反論を公表しているくらいだから、戯画化の意図はなかったとのではと思われる。この小説の最新の発行である講談社学芸文庫の解説でも沼野充義は偶然だろうと言っている。筑摩版全集の小沼文彦の解説では作者が風刺の才能を十分に発揮したものと書いている。新潮社版全集の原卓也の解説もドストエフスキー側の解釈である。河出版全集でも米川正夫はドストエフスキーを被害者扱い。

ドストエフスキーユーモア小説集、講談社学芸文庫、2007年、344頁、1,400円

『鰐』(原卓也訳)の他、『九通の手紙からなる小説』『他人の妻とベッドの下の夫』(以上小沼文彦)訳『いまわしい話』(工藤精一郎訳)を収める。

筑摩版小沼訳全集第5巻(昭和39年)(クロコディール(鰐))

河出版米川訳全集第5巻(昭和45年)

原卓也訳新潮社版全集第6巻(1978)

このページ冒頭へ

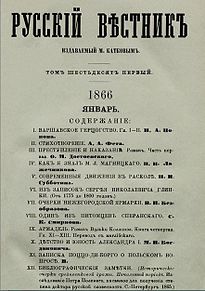

「ロシヤ報知」の1866年、1,2,4,6,7,8,11,12月各号に発表された。

同誌にトルストイの『戦争と平和』(当初の題『1805年』)は、前年1865年から公表が始まり1,2月号に第一篇が載る。1866年の2,3,4月号に第二篇が掲載された。

つまり「ロシヤ報知」1866年2月号、4月号には『罪と罰』と『戦争と平和』の初出が同時に掲載されていたわけである。

(新潮社版全集別巻、年譜、1980年、p.263)

[梗概]

ペテルブルグの大学生ラスコーリニコフは虫けらのような金貸し老婆を殺害し、その金を奪ってもより高い理想のためなら差し支えないと考え実行する。下級官吏マルメラードフ、その娘で娼婦に身を落としている敬虔なソーニャとの出会い、彼女とのキリスト教の信仰を巡る議論、殺人事件を担当する予審判事ポルフィーリィの追求、主人公の影といわれる謎めいた人物スヴィドリガイロフの行動など、息継ぐ暇もなく密度の濃い物語は進行し、最後には主人公の改心の方向が見えてくる。

[感想みた様なもの]

入門または一冊でドストエフスキーの核心を伝える小説と言えば、やはり『罪と罰』である。それだけの価値がある傑作なのである。

他の諸長編と比べても「すなおな、理屈ぬきの感動は、いま読み返しても、『罪と罰』がいちばん強い。」と、池田健太郎訳『罪と罰』中公文庫の解説(下、459頁)にあるが、極めて説得的だと思う。

息をつく暇もなく次々と事件が起こり、それに不自然さを感じる向きもいるかもしれないが、言葉を変えて言えば無駄な部分がないというか、極めて密度の高い小説なのである。

ドストエフスキーの他の小説では構成上あまり感心しないものもあるだけに、『罪と罰』の完成度の高さは特筆に値する。

本書の面白さ(広い意味で)は、思想小説でありながら犯罪小説にもなっていて、深遠(?)な思想を犯罪小説という通俗的(価値が低いとかでなく、読者の興味をそそるよう書かれた、の意)な器にもっていて、読者を引き付けていくところにある。犯罪の実行、主人公が逃げるまで、検事とのやり取り、思いがけない指摘、真犯人と称する者が現れる等々、犯罪小説部分を取ってみても感心する出来栄えである。

必ず超人思想(非凡人、凡人の別)が引用されるのは、ある意味、誰でも考える発想だからであろう。『悪霊』のシガリョフの意見も最初に目に付く。

ただそれだけでなく、次を指摘しておきたい。

本書に書かれているのは、青年ラスコーリニコフの悩みや行動である。こんな犯罪をしたわけでもないのに読者は感情移入できる。青年期は常に悩み、後悔し、将来への不安で生きている。『罪と罰』は若者の苦悩を描いているので、読まれ評価されているのであろう。

[当時、及び作者自身の評価]

この小説は公表時からめっぽう評判になり、掲載誌の売れ行きが増し、作者の名も大いに上がったようだ。

知人ストラーホフ『ドストエフスキーの思い出』(1883年)に以下の回想がある。

「『罪と罰』がひき起こした印象は異常なものであった。その1866年には、この作品だけが読まれ、読書家はこの作品のことばかり語り、たいていは『罪と罰』のもっている圧倒的な力や、健康な神経の持主でさえもほとんど病気にさせてしまい、また神経の弱い人々だと読むのを断念させてしまうような重苦しい印象を訴えながら語るのであった。」

(水野忠夫訳「ドストエフスキー同時代人の回想」河出書房、1966年、p.194~195)

後に『白痴』発表時、いかに『罪と罰』が好評だったか、ドストエフスキーは姪ソーニャ宛書簡で述べる。

「1867年にカトコフ自身が、リュビーモフと編集部秘書とを前にしてぼくに、予約購読者が五百名よりよけいにふえたと言ってましたし、『罪と罰』のおかげだとして、そう言ったものです。」

(1869年3月8日、新潮社版全集第21巻、1979年、原卓也訳、p.167)

この書簡は『白痴』の不評を嘆いている。比較として『罪と罰』時を言っているのである。

ドストエフスキー自身が後年、当時の評判を振り返り、書簡で次の様に言っている。

「『レ・ミゼラブル』は小生自身もたいそう好きです。あれは小生の『罪と罰』が出たのと同じころに出たものです(つまり、向こうが二年前に出たのですが)。わが国の偉大な詩人である故チュッチェフや、多くの人が当時、『レ・ミゼラブル』より『罪と罰』のほうが比較にならぬくらい上だ、と見たものでした。しかし、小生はみなと議論して、『レ・ミゼラブル』のほうが小生の叙事詩より上であることをみなに論証しようとし、心底から真剣に議論しましたし、今でもわが国のあらゆる識者たちに共通の意見に反して、そのことを確信しています。」

(1877年4月17日ルリエ宛書簡、新潮社版全集第21巻、1979年、原卓也訳、p.341)

なお『レ・ミゼラブル』の公表(仏語)は1862年で『罪と罰』は1866年である。

次の後年の回想は面白い。グリゴーリエフ宛書簡にある。

「(記憶力の減退を嘆き)のみならず、自分自身の著作さえ、完全に忘れてしまうほどです。この冬、小生が十年前に書いた長編『罪と罰』を読みましたが、全体の三分の二以上、まったく新しいもの、覚えのないもののような気持ちで通読しました。それほど忘れてしまっているのです。」

(1878年3月27日、河出版米川訳全集、第18巻、昭和45年、p.241)

『罪と罰』執筆を10年前と書いているが、12年前の誤り。記憶力の問題もさることながら、作家にはその作品を書ける時期があるとも読める。

ラスコーリニコフの容姿

かなり前この小説を初めて読んだ時以来気になっているのは、超人思想とかでなく、なぜラスコーリニコフは美青年という設定になっているのだろうか、という点である。

『悪霊』のスタヴローギンが美青年であることはよく理解できる。また他の作家だが『赤と黒』のジュリアン・ソレルが美青年でなければならないのは当然である。

しかしなぜラスコーリニコフは美青年だろうか。わざわざ母親に言わせて(思いだが)いるくらいなのである。意味はない、と言われるかもしれない。作家が何か書いているのも見たことない。作品論の類は読んでないが、どこかに説明があるのだろうか。

気になってしょうがないのである。結局自分がどう納得すればいいという話なのであるが。

せいぜい思いつくのは、この小説はラスコーリニコフが殺人を犯してからの悩み、迷いが大部分を占める。そのように悩む青年はやはり見た目が良くないと様にならないから?というくらいのものである。

ラスコーリニコフには罪の意識も良心の呵責もない

インターネットで『罪と罰』の要約を次のように書いている文を一再ならず見た。

ラスコーリニコフは、超人なら虫けらのような人間を殺しても差し支えない、という理論によって高利貸しの老婆を殺害する。しかし偶然居合わせた妹まで殺してしまい、そのせいで良心の呵責に悩む。純なる心を持った娼婦ソーニャとの出会いによって改心し、自首する。

しかしながら、実際に小説を読んでみると、上の要約でよいかと思ってしまう。

まずラスコーリニコフは理論に従って平然と老婆を殺害したのではない。

ナポレオンのような英雄なら、虱ごとき者をつぶすのを躊躇するはずもない。ナポレオンは引き起こした戦争によって数十万、あるいはそれ以上の犠牲者を出した。それにもかかわらず英雄とみなされている。

それでは自分はナポレオンのような偉人なのか、それとも虱の側か。それを知りたかった。小説の冒頭でラスコーリニコフが言う独り言はそれを試す困難さを言っている。

「人間がもっともおそれているのは何だろう?彼らがもっともおそれているのは、新しい一歩、新しい自分の言葉だ。」

(『罪と罰』上、新潮文庫、昭和62年、工藤精一郎訳、p.6)

ラスコーリニコフの新しい一歩、それが老婆殺しであった。

理屈つける論文は書いていた。しかし頭で理解しているのと実際に実行するとでは天地の開きがある。

実際はどうであったか。あたふたしてカネを取るどころでなかった。

運よく現場から逃げおおせたものの、帰宅してからは床に臥せ、精神的にまともでなくなる。盗んだ物は隠すのが精いっぱいで一顧だにしない。身体の方も病気になり、周囲からその精神状態が心配される。

こういう状態になったのは、犯した罪の意識に耐えられないためか。

殺人の理由と結果(自分の心情)を本書でラスコーリニコフは次の様に言う。

まず第3篇第6節、自分を告発する町人に会い、スヴィドリガイロフが来る前の思考に示される。

非凡人は出来が違う。一切を許される支配者という奴は、大量に人を殺し、死ねば銅像を建てられる。しかし自分はそうでなかった。

「・・・あんな婆ぁなんか問題じゃない! 老婆はどうせ病気だったんだ・・・おれはすこしも早くふみこえたかった・・・おれは人間を殺したんじゃない、主義を殺したんだ! 主義だけは殺した。がしかし、かんじんのふみこえることはできないで、こちら側にのこった・・・おれができたのは、殺すことだけだ。しかも、結局は、それさえできなかったわけだ」

(同上、p.481)

「・・・だっておれはもしかしたら、殺されたしらみよりも、もっともっといやなけがらわしいやつかもしれんのだ、しかも殺してしまったあとで(あとでに傍点)それを自分に言うだろうとは、まえから予感(予感に傍点)していたんだ! まったくこんな恐ろしさに比べ得るものが、果たしてほかにあるだろうか! おお、俗悪だ! ああ、卑劣だ!」

(同上、p.482)

この辺りを読むと自己嫌悪で悩んでいるのかと思う。この少し後で、リザヴェータの名前が出てくる。

「・・・おお、おれはいまあの婆ぁが死ぬほど憎い!もしあいつが生きかえったら、きっともう一度殺してやるにちがいない! リザヴェータはかわいそうなことをした! なんだってあんなところへもどって来たのだ!・・・しかし、不思議だ、どうしておれは彼女のことをほとんど考えないのだろう、まるで殺さなかったみたいに?・・・リザヴェータ! ソーニャ!かわいそうな女たち、やさしい目をした、やさしい女たち(以下略)」

(同上、p.483)

リザヴェータはほとんど意識にのぼらないのである。どうしてリザヴェータを殺したから良心の呵責にさいなまれたと言えるのだろう。

本作の山場である、ラスコーリニコフのソーニャ訪問のうち2回目は第5篇第4節で、その際、自分の罪を告白する。

驚くソーニャに殺人の理由を説明する。自分がナポレオン側か、虱の側かを試すためであったと。

「・・・じゃあ言おう、ぼくはナポレオンになろうと思った、だから殺したんだ・・・」

(『罪と罰』下、新潮文庫、昭和62年、p.248)

この後、お金がなかったなどの理由は否定し、いつまでも寝ていて考え続けていた。本は売り飛ばしノートにはほこりが積もっていた。それで分かった、頭脳と精神の強固な者が支配者となる。多くを実行する勇気のある者、蔑視できる者、誰よりも実行力がある者が正しいのだと。

「権力というものは、身を屈めてそれをとる勇気のある者にのみ与えられる(中略)ぼくは敢然とそれを実行しようと思った、そして殺した」

(同上、p.253~254)

向こう見ずでやったのでない。考えた。自分に権力を持つ資格があるか、人間は虱か、なんて疑問を持つのはナポレオンでない証拠だ。はっきり感じていた。そういったお喋りの苦しみから抜け出したかった。

「ぼくはね、ソーニャ、詭弁を弄さないで殺そうと思った、自分のために、自分一人だけのために殺そうと思ったんだ! このことでは自分にさえ嘘をつきたくなかった!」

(同上、p.255)

「あのとき婆さんのところへ行ったのは、ただ試すために行っただけなんだ」

(同上、p.256)

「果してぼくは婆さんを殺したんだろうか? ぼくは婆さんじゃなく、自分を殺したんだよ! あそこで一挙に、自分を殺してしまったんだ、永久に!・・・あの婆さんは悪魔が殺したんだ、ぼくじゃない・・・もうたくさんだ(後略)」

(同上、p.257)

ソーニャは大地に接吻し、世界中に向けて大声で罪を告白せよと勧める。

しかしラスコーリニコフは流刑などごめんだと答える。世間の人間どもの方がもっとひどいことをしている。自分の阿呆面をさらせと言うのか。全く罪の意識はない。

妹ドゥーニャが兄に対して次のように言うとラスコーリニコフは激怒する。

「だって兄さんは、苦しみを受けに行くことで、もう罪の半分を償っているじゃありませんか?」(中略)

「罪?どんな罪だ?」と彼は不意に、発作的な狂憤にかられて叫んだ。「ぼくがあのけがらわしい、害毒を流すしらみを殺したことか。殺したら四十の罪を赦されるような、貧乏人の生血を吸っていた、誰の役にも立たぬあの金貸しの婆ぁを殺したことか。(中略)どうしてみんな寄ってたかって、《罪だ、罪だ!》とおれを小突くんだ。」

(同上、第6篇第7節、p.435)

この後も「どうして人々を爆弾で吹っとばしたり、正確な包囲で攻め亡ぼしたりするほうが、より尊敬すべき形なんだろう?」(同上、p.436)

と、チャップリンの映画『殺人狂時代』(1947)と同じような意見を言っている。

更になぜみんな自分のことを心配してくれるのか。それは流刑地に送るためだ。もし自分が流刑を免れたら、みな義憤を感じ気違いにみたいに騒ぎ立てるだろう、と考える。

自首でさえソーニャににらまれて渋々するのである。悔悟とか改心という言葉とこれほどかけ離れた人間もいない。

裁判では殊勝であった。しかしシベリヤ流刑後でさえ罪の意識はない。

「誰にでもあるようなありふれた失敗を除いては、彼の過去に特に恐ろしい罪は何も見出さなかった。彼が恥じたのは、つまり、彼、ラスコーリニコフが、ある一つの愚かな判決によって、愚かにも、耳も目もふさぎ、無意味に身を亡ぼしてしまい、そしていくらかでも安らぎを得ようと思えば、この判決の《無意味なばからしさ》の前におとなしく屈服しなければならぬ、ということであった」

(同上、エピローグ第2節、p.473)

小説の文字通り最後になって、初めて新しい感情が生まれる。ソーニャとの愛である。

朝早く作業場に行ったラスコーリニコフは、差し延べられたソーニャの手を握る。二人の愛情が確認された。ここで初めてラスコーリニコフは将来に希望が持てるようになる。

「・・・二人とも蒼ざめて、瘦せていた。だがそのやつれた蒼白い顔にはもう新生活への更生、訪れようとする完全な復活の曙光が輝いていた。愛が二人をよみがえらせた。(後略)」

(同上、p.483)

もっとも小説では終わる前、次のような文が入っている。

「彼は、新しい生活が無償で得られるものでなく、もっともっと高価なもので、それは今後の大きな献身的行為であがなわれなければならぬことに、気がついていないほどだった・・・」

(同上、p.485)

正直、小説が終わった後、ラスコーリニコフが本当に更生したか、心もとなくなってくる。

カトコフ宛書簡に見るラスコーリニコフの心理

ドストエフスキーが『罪と罰』を売り込むため、「ロシヤ報知」のカトコフに宛てた1865年9月前半の下書きが残っており、これは作者自身による小説の意図の解説である。

ラスコーリニコフの心理を描いた主な部分は次のようになっている。

「・・・解決不可能な問題が殺人者の前に立ちはだかり、彼の心は、思いもかけなかった意想外の感情に苦しめられます。神の真理、地上の掟がしだいに力を発揮して、彼は結局のところ、自首せざるをえなくなります。(せざるをえなくなりますのところに傍点)せざるをえなくなるというのは、たとえ徒刑で身を滅ぼすことになろうと、もう一度人間の仲間に加わりたいと思うからなのです。犯行の直後からまざまざと実感するようになった人類との断絶感、分裂間が、彼をぶちのめしたのです。(以下略)」

(新潮社版全集第22巻、1980年、書簡、p.321、江川卓訳)

この書簡はドストエフスキーが本書執筆中に書いたもので『罪と罰』に関心があれば全体を読むよう勧めたい。

小説は自分の好きなように読み自分流の理解でよいと思う。ただドストエフスキー好きを自認する人は通であるがゆえ

、『罪と罰』を有名過ぎるので軽視しがちなら、侮れない小説であると言いたい。

堕落した女ソーニャ

ソーニャ(ソフィア)・セミョーノヴナ・マルメラードワは、本小説の副主人公といっていいくらい大きな役割を果たす。ラスコーリニコフと対峙して全く引けを取らない。

ドストエフスキーの女登場人物でソーニャほど積極的な役割を与えられている者は少ない。しかしソーニャは相対的に言って、話題にならない気がする。そうならなぜか。

ソーニャがあまりに理想的、聖女のように描かれているからではないか。家族のために犠牲になって身を落とし、心の純潔さを失わない。きれいごと過ぎるように見えて面白くない。善人というのは興味を引かない、面白くないのである。

小説の初めの方、ラスコーリニコフは老婆殺害の際、予想もしなかったリザヴェータが現れたので、これも殺してしまう。

初めてここを読んだ時、本当に感心してしまった。人生というのはまさにその通りではないか。何か予想外の出来事が起こるのである。予定していても、計画を立てても、そうはいかない。自分の意志の問題はおいて、何か事情が変わって予定通りできないのである。

(脱線だが本格推理小説というものは、犯人の計画通り犯罪は起きる。大人になって推理小説を読み返したらあまりの絵空事に阿呆くさくなってしまった。推理小説好きは非現実的なファンタジーを楽しんでいるのだろう)

リザヴェータ殺しが罪の意識を生んだという見方にはあまり賛同できないと前に書いた。

しかしながら、リザヴェータ殺しは小説に大きな意味を持つ。

ソーニャはリザヴェータの生まれ変わりだからだ。

ラスコーリニコフがソーニャに殺人を告白した時(第5篇第4節)、ソーニャの反応は次の様だった。

「・・・彼はソーニャを見た、そして不意にその顔にリザヴェータを見たような気がした。彼はあのときのリザヴェータの顔の表情をまざまざと思い出した。彼が斧を構えてにじりよったとき、彼女は片手をまえにつき出して、壁のほうへ後退りながら、まるで子供のような恐怖を顔にうかべて、彼におびえた目を見はったのだった。(中略)ほとんどそれと同じ状態がソーニャにも起った。」

(『罪と罰』下、新潮文庫、昭和62年、工藤精一郎訳、p.240)

ラスコーリニコフが手にかけたリザヴェータが、ソーニャとなってラスコーリニコフの更生に手を貸す。

ソーニャがラスコーリニコフに読む聖書はリザヴェータがソーニャに与えたものである。(第4篇第4節)

ソーニャはリザヴェータと十字架と聖像を交換していた。ラスコーリニコフが自首する前、自分が持っていた糸杉の十字架をソーニャはラスコーリニコフの首にかける。(第6篇第8節)

このリザヴェータとソーニャとラスコーリニコフを巡る関係はいかにもキリスト教好みではないか。

ソーニャは聖女のように見えると書いた。しかしそれは事情を知っている小説の読者と、マルメラードフ一家だけの認識である。傍目には「客観的」には、ソーニャは「札付き」の堕落した女である。la traviataなのである。

人権意識の発達していなかった当時のロシヤで、世界最古の職業がどう見られていたか、

以下に書く通りで大いに尊敬されていたわけでない。

ラスコーリニコフの妹ドーニャの婚約者であったルージンは、ラスコーリニコフに不快な目に会わされる。その復讐のため母親あての書簡で、ラスコーリニコフは母が送った金を「醜業を職としている娘に」与えたと中傷する。(実際はソーニャの母カテリーナに与えた)

後に第4篇第2節でルージンとラスコーリニコフが母妹の前で対決したとき、ルージンなぞソーニャの小指の先ほどの値打ちもないとラスコーリニコフは言う。怒ったルージンがソーニャを母妹の仲間にするつもりかと問うと、ラスコーリニコフはもう同席させたと答える。母妹は恥ずかしく感じる。ルージンは傲慢に笑う。これでは折り合えるはずもないと。

ルージンの中傷や嘲りは、ソーニャが卑しい仕事の女だからである。ただこれは卑劣漢ルージンだけの意見だろうか。現代でもソーニャの同業者に何も偏見を持たない者ばかりではあるまい。我々読者はソーニャという抽象的な存在で理解しているが、他人はその職業(外見に現れた要素)だけで判断するしかない。どこそこの学校を出ているとか、同和出身だとか。

第4篇第4節で、ラスコーリニコフはソーニャを訪ねた際、上の挿話を語る。ソーニャは驚き、自分は恥ずべき女だ、罪深い女だと叫ぶ。

これに対してラスコーリニコフはソーニャを評価するのは、深い苦悩のためだとまず言う。ただ続けて、ソーニャが罪深い女であるとはまさにその通りだと言明する。

ラスコーリニコフの言う理由を自分なりに要約すると、よくもまあそんな恥ずかしい仕事をしていられるな、川に身を投げた方がよっぽどましだ、というものである。

訳文を少し引用すると「きみの内部には、こんなけがわらしさやいやらしさが、まるで正反対の数々の神聖な感情と、いったいどうしていっしょに宿っていられるのだ?」(同上、p.83)

ソーニャはそんなことをしたら家族はどうなると答え、その顔を見てラスコーリニコフは理解する。ソーニャは以前から自分の境遇を恥ずかしく思い、自殺を考えていたと。一体このままでソーニャはいられるか。これから取り得る道は三つある。自殺するか、癲狂院に入るか、心を石にして淫蕩な生活を送るか、と想像する。

この後、ソーニャが信仰に救いを求めていると分かる。

以上、事情を知っているラスコーリニコフでさえ、ソーニャを非難してやまないのである。なぜソーニャの所へ来たのか。それはソーニャが自分と同類、踏み越えた者、誤った者だからである。「ラザロの復活」朗読後に書いてある。

「・・・きみはぼくに必要な人間なんだ。だからぼくはここへ来たんだ」

「わからないわ・・・」とソーニャは囁くように言った。

「そのうちにわかるよ。きみがしたのだって、同じことじゃないか? きみだって踏みこえた・・・踏みこえることができたんだ。きみは自分に手を下した、自分の(自分のに傍点)・・・生命を亡ぼした(これは同じことだ!)きみは魂と理性で生きて行かれたはずだ、それをセンナヤ広場で果ててしまうのさ(後略)」

(同上、p.95~96)

たまたまそこにあった聖書を見つけたラスコーリニコフは、いきなりソーニャに「ラザロの復活」を読んでくれと頼む。

ラザロの復活はヨハネ福音書第11節にある。聖書によくあるキリストによる奇蹟である。死者をよみがえさせるのだが、なんと死後四日も経ってからである。

日本の読者の多くはラザロの復活と聞いても知らない者が多いのではないか。今は信仰から離れているとはいえ、ラスコーリニコフがキリスト教文化、社会の中で生きている者だと分かる。

ここでのラザロの復活の意味は何か。ラスコーリニコフはなぜラザロの復活を思い出したのか。きちんとした解釈があるのだろうが、自分は知らない。何か分かったら加筆修正する。

四日も経ってから復活したラザロの話を聞いて、事件以来精神が参っているラスコーリニコフは、今カラデモ遅クナイ、何か解決策があると思いたかったのか、とせいぜいそう思うくらいである。真の意味は別だろう。

本節の要約はこのくらいにして、一番書きたかったことを書く。

実は第4篇第4節はもっと長かったのである。掲載誌「ロシヤ報知」の編集部、リュビーモフからの指示でかなり削除された。ソーニャの福音書朗読の辺りラスコーリニコフとのやり取りが中心だという。

その事情をドストエフスキーは書簡で次の様に書いている。

「・・・ところが、リュビーモフの魂胆には、(中略)私にとって油断のならぬ考えがあったのです。ほかでもありません。私が渡した四章のうち一章は、掲載するわけにはいかない(掲載するわけにはいかないに傍点)、そのことは彼リュビーモフによって決定され、カトコフの承認を受けているというのです。私は両人と話し合いましたが、あちらは主張を変えません! この章について、私自身はなんとも言えません。私は真の霊感にかられてあの賞を書いたのですが、ひょっとしてよくないものかもしれません。ところが、彼らが問題にしているのは文学的な価値でなく、道徳性についての危惧なのです。ですが、この点に関しては私はまちがっていません。――道徳性に反するようなものは何もないばかりか、むしろまったく正反対(まったく正反対に傍点)なのです。ところが、彼らの見方は別で、それどころか、否定主義(ニヒリズム)の痕跡さえ見ているのです。リュビーモフは、改作が必要だとはっきり(はっきりに傍点)言明しました。私は承知しましたが、この大きな章の改作は、その努力と気づまり加減からいって少なくとも新しい章を三つ書くほどの骨折りでした。(後略)」

(新潮社版全集第22巻、1980年、p.429、ミリュコフ宛書簡、1866年7月中旬、江川卓訳)

そのリュビーモフあての書簡で修正を書いている。

「・・・今度は満足(満足に傍点)のいくように書き直せたと思います。

悪と善(悪と善に傍点)とは最高度で明確に区別されましたから、両者を混同したり、曲解したりすることは、もうけっしてできないはずです。同様に、貴兄に指摘されたその他の訂正もすべてやりとげましたし、むしろ余分にしたほどです。(後略)」

(同上、p.339、1866年7月8日)

この後、ドストエフスキーは後生だから、その他の部分はすべて今あるままにしておいてくれと頼みこんでいる。しかしながら社主カトコフによって更に削除された。

削除したカトコフあて次の様に書いている。

「貴兄がなされた改訂や削除については、その一部は、いまになって見ると、たしかに必要なものですが、その他の削除(終わりの部分)は惜しい気がします。もっとも、貴兄におまかせします! (中略)私は、奇妙な癖をもっていて、いったん何かを書いてしまうと、少なくともしばらくの間は、自分の書いたものを批判的に見ることが、まったくできなくなってしまうのです。もっとも一箇所、七百八十六ページ(欄外にN・Bと書きこんでおきました)についてだけは、復元をお願いできないでしょうか? ここは、もし主人公が、「ぼくが幸福なのは、もちろん、自分のしたことに見とれているからじゃない」と言ったとしても、読者には明瞭にわかるところだと思います。もっとも、だめなようなら、いたし方ありません。(後略)」

(同上、p.328~329、1866年7月19日、N・Bは注とか留意せよの意味のラテン語Nota Beneの略)

もちろんカトコフが復元に応じたはずもない。

後年1889年になって、上のミリュコフ宛の書簡が「ロシヤ報知」に掲載された際、リュビーモフは次の様に書いている。

「・・・悲惨な犠牲を払って一家に献身する女性の姿を、せっかく、熟慮の末あの高さまで浄化させたソーニャの理想像を、放棄することの、いかに辛かったかが判る。福音書を朗読するあたりの会話はずっと長く、現行の印刷本の比ではなかった」

(新潮社版全集別巻、年譜、1980年、p.258~259、松浦健三訳)

一体、何が問題だったのか。

一言でいえば、一介の娼婦がまるで聖職者のように振舞っている、許し難い、がその理由である。

「福音書はロシヤ国家の公けの基(もとい)だということで、リュビーモフ教授(引用者注:編集者のリュビーモフは博士でアカデミー会員だった)にはそれをかってに取り扱うことが許せなかったのだ。彼は小説で街娼婦などが司祭の役を引き受けて、正教の砦である福音書を読み上げるところを描くことに断然反対したのである。淫売婦が高位の司祭の役を演じるなどということが許されるべきことだろうか?というのである。長編小説の作者はこの社会の屑を教会の最高機関や主権よりも上に置いている。彼は道徳の規範を見失って、ニヒリズムに堕している。彼は、堕落して世間から見棄てられている女を理想化して神聖なものに、社会と法律によって裁かれるべき恐ろしい罪人の魂を救う人間にまで高めている。この小説では生活の光と影がまったくごっちゃになっている。こうした混沌状態では善と理性を悪徳と罪悪から区別することは不可能である。政府の政策を遂行する機関であるこの雑誌がそんなわけのわからない価値判断で読者をそそのかすわけにはいかない。編集部は、このエピソードを徹底的に改作して、作者がとっている宗教上、美学上の基準を完全に明瞭なものにするよう作者に申し入れる。リュビーモフの意見とは以上のようなものだった。」

(グロスマン『ドストエフスキイ』、筑摩書房、昭和41年、p.263、北垣信行訳)

削除に同意せざるを得なくなったのは、金が必要だったからだろう。まだドストエフスキーはそれほど高名でなかった(本『罪と罰』で名が上がる)ので自分の主張ができなかった要因もあるだろう。ドストエフスキーは自分の芸術のために何度も推敲し、大量の原稿破棄をしたが、編集部からの意向には逆らえなかった。カラマーゾフの続篇のように書けなかったわけでなく、人為的に削除されてしまったのは残念である。それはソーニャの職業のせいなのであるが、ソーニャが娼婦でなければこの小説自体が成り立たない。

スヴィドリガイロフとは誰ぞ

スヴィドリガイロフは小説の半ばに登場し、ラスコーリニコフの前で訳の分からないことを喋りまくり、その後(それ以前から)、けしからぬ振る舞いをし、最後には自殺してしまう。

初めて本作を読んだ時、『レ・ミゼラブル』に出てくるジャヴェールを思い出した。そういう人はいません? 本の解説など見てもそんな記述に出会った経験はなく、自分だけの感想なのか。似ていると思ったのは両者とも小説中で好かれる人間でなく、最後に突然自殺してしまうから。

河出書房の文学全集(米川訳)には小説の初めに登場人物一覧があってスヴィドリガイロフは次のように書かれている。

この小説の副主人公。主人公以上に自意志の絶対肯定者で、魂そのものが悪なる意志からなっている人物。

読書後、ある程度経ってから上を読み、副主人公なのかと思った。この文が今でも標準的見解か知らないが、ラスコーリニコフの別人格、影だとはよく目にする。ドストエフスキーの小説で主人公の別人格が現れ主人公を脅す場面は何度か見られる。

スヴィドリガイロフの名は、後に『悪霊』を読んだ際に思い出した。『罪と罰』を読んで結構経ってからである。『悪霊』中、特に有名な少女に対する不道徳的な行為は、全くスヴィドリガイロフのそれと同じではないか。自分のせいで死んだ人物の幽霊を見るところも一緒である。

スヴィドリガイロフは後の小説に出てくるロゴージンやスタヴローギンなどに連なる人物である。

スヴィドリガイロフがラスコーリニコフに向かって言う、永遠とは蜘蛛の巣がはった田舎の風呂場のようなものという台詞は有名らしい。(第4篇第1節)ヨブ記8-14辺りと関連があるのか。

アジアの奥地に発生した疫病

エピローグで、シベリヤで病気になったラスコーリニコフは次の様な夢を見る。

「・・・彼は病気の間にこんな夢を見たのである。全世界が、アジアの奥地からヨーロッパにひろがっていくある恐ろしい、見たことも聞いたこともないような疫病の犠牲になる運命になった。ごく少数のある選ばれた人々を除いては、全部死ななければならなかった。それは人体にとりつく微生物で、新しい旋毛虫のようなものだった。しかもこれらの微生物は知恵と意志を与えられた魔性だった。これにとりつかれた人はたちまち凶暴な狂人になった。」

(エピローグ第2節、『罪と罰』下、新潮文庫、昭和62年、p.479、工藤精一郎訳)

この後、感染者は自分に絶対の自信を持ち、お互いに殺し合うようになった。火事、飢饉が始まり人も物も滅びた、と恐怖映画のような惨事になると書いている。次の文章が続く。

「・・・疫病は成長し、ますますひろがっていった。全世界でこの災厄を逃れることができたのは、わずか数人の人々だった。それは新しい人種と新しい生活を創り、地上を更新し浄化する使命をおびた純粋な選ばれた人々だったが、誰もどこにもそれらの人々を見たことがなかったし、誰もそれらの人々の声や言葉を聞いた者はなかった。」

(同上、p.480)

本書が書かれて以来、150年以上経つが、ここの部分を、今ほど関心を持って読める時代はなかったのではないか。

この夢の解釈はすぐに分からないが、ドストエフスキーの作品には夢は良く出てくる。

やはり殺害容疑で逮捕されたドミートリイ・カラマーゾフは、夢の中で馬車に乗り焼けた村で子供を抱いている女がいる光景を見る。(カラマーゾフ第2部第9篇「予審」第8節「証人たちの供述、子供」)

この『罪と罰』でも第1篇第5節で、ラスコーリニコフは少年だった時に馬が虐待されている夢を見る。これは『作家の日記』1876年1月第3章第1節「ロシア動物愛護協会 文書送達使・・・」にある、15歳時に見た馬への虐待が影響しているだろうが、小説での意味の検討は別である。

ドストエフスキーの小節内の夢については研究かなにかがあるだろう。

[翻訳について]

現在のところ訳本で代表的なものは、工藤精一郎訳の新潮文庫版、江川卓訳の岩波文庫版、更に亀山郁夫の光文社古典文庫あたりか。また米川正夫訳も角川文庫で読めるようになった。

本屋等で手にとって好きな本を選べばよいと思う。客観的な違いを述べると新潮文庫、角川文庫は2冊、岩波文庫、光文社は3冊になっている。

光文社古典文庫、岩波文庫は最近の文庫が多くそうであるように活字が大きい。

もし手に入れるカネを節約したいのなら新潮文庫か角川文庫、字が大きいという意味で読みやすい点を優先すれば光文社古典文庫、岩波文庫版、更に改版後の新潮文庫である。

どの翻訳が読むのに望ましいのか。これは好みの問題である。

基準は、自分が主観的、直感的に読みたいと思う訳本、これに尽きると思う。

また装丁の好みや字の大きさ等外見も入手するとなれば重要であろう。なんとなくでもいい、また流行りのものが好きならそれも選択基準である。

何よりも強調したいのはどの翻訳でもいいから、まず読むことである。原語を知らない我々は翻訳を通して読むしかないのであるが、読むのはドストエフスキーであり翻訳の違いを捜すためでない。どの翻訳で読もうがドストエフスキーはドストエフスキーである。

古本屋で入手するか図書館等を利用すれば何種類かの翻訳も読める。

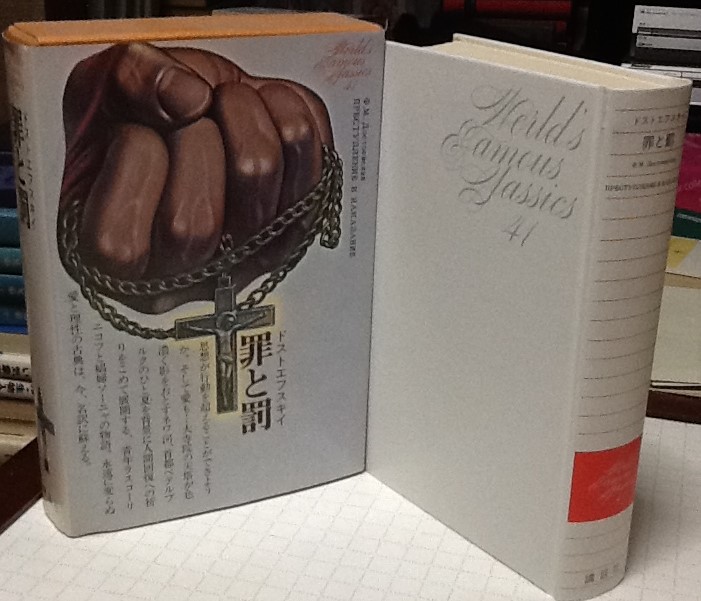

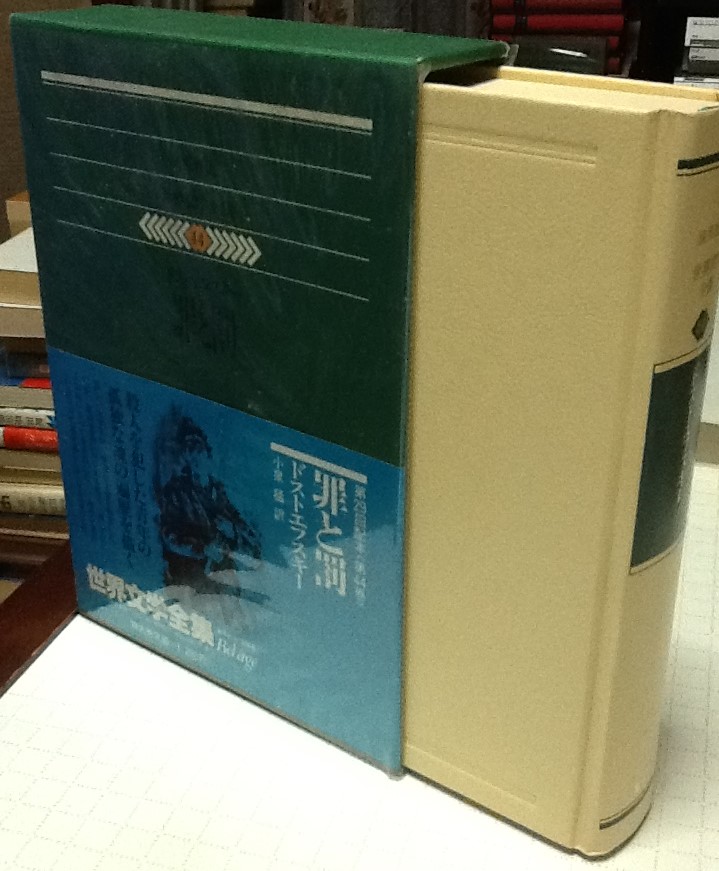

[『罪と罰』の翻訳本]

なんといっても代表作だけに多くの翻訳がある。

ロシヤ文学は同一作品に対して沢山の翻訳がある(大江健三郎が仏文学との比較でそう述べていた)。これは悪いことでない。ドストエフスキーに淫している者なら、名作は一度のみならず何度も読み返したくなるはずだ。その際同じ翻訳ばかり読んでいると結局一翻訳者の癖を原作者のそれと勘違いしてしまうかもしれない。お気に入りの訳があればそれを読み返すのもいいが、それまでの訳と違った役を読むのもいいだろう。

他のサイトでも良くやっているが、ある部分の訳の比較を載せる。

ここで挙げる翻訳は、現代の読者が鑑賞する場合候補となりうる(読める)と私が思ったものである。

江川卓訳

江川訳の現行本は岩波文庫に上中下として出版されている。1999年から翌年にかけて刊行。Kindleでも読める。

上、1999年、1865年当時のペテルブルグ市街図、訳注、414頁、760円

中、1999年、訳注、364頁、700円

下、2000年、訳注、解説、431頁、760円

過去には以下のような本も出版されていた。

旺文社文庫、昭和41年発行重版61年

上巻482頁、400円、下巻504頁、450円

上巻、解説(ドストエフスキーの人と文学、作品解説) 江川卓

下巻、解説(作品鑑賞) 江川卓、「『罪と罰』の思い出」大原富枝、主要作品解題、参考文献、年譜、あとがき(訳者による翻訳についての話) 江川卓

挿絵、シマリノフ(中公文庫と同じだがこちらの方が絵の数が多い)、上下巻とも主要登場人物の一覧が冒頭についている。また上巻冒頭には当時のペテルブルグの地図が載っている。

下巻のあとがきを読むとこれが江川訳『罪と罰』の初出らしい。発行された昭和41年当時は文学全集の全盛期であり、まだ米川訳のドストエフスキーが幅をきかせていたのだろう。この江川訳文庫本は20年間再版されていない。江川訳の岩波文庫がよく読まれるようになった現在とは随分違う。

この他、集英社の世界文学全集でも出版された。

愛蔵版世界文学全集第18巻、昭和48年、539頁、980円、装丁菊池薫、カラー挿絵ユーリイ・ワシーリエフ

ペテルブルグ市街図、後記・註解、解説、年譜、著作年譜

月報:宮原昭夫「「白痴派」の『罪と罰』感」、新谷敬三郎「『罪と罰』という標題について」

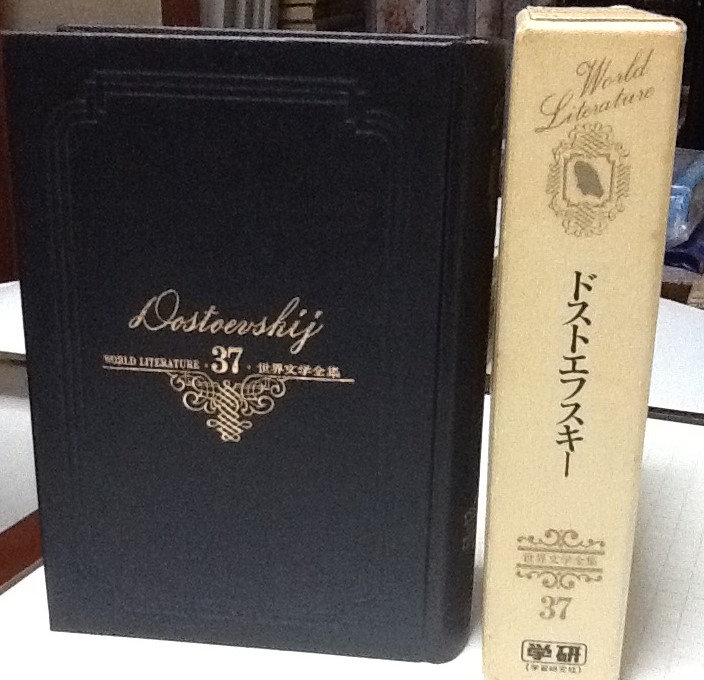

更に学習研究社の文学全集も江川訳であった。

世界文学全集第37巻、学習研究社、昭和52年、638頁、1,900円

冒頭にドストエフスキー文学アルバムとしてレニングラードのカラー写真14頁、「ドストエフスキーと私」秋山駿

本文翻訳の後、江川による注解/解説/年譜

この巻の特色は注解であろう。作品舞台、人名、神話と民俗、その他に分かれ結構詳細な説明がある。

作品舞台の「めっぽう暑いさかり」では1865年のペテルブルグがいかに暑かったかを説明、あるいは登場する地名等の解説、1865年当時のペテルブルグ地図で作中の地名、場所入り。

人名ではロシヤの人名の一般的説明の後、登場人物の名の解説。更に各人の日本語訳例。ラスコーリニコフの割沢ばら男、ドゥーニャは悦子、マルメラードフは甘井聴夫、ソーニャは哲学や上智大学からも智子くらいだろうと知っていたが、ここでは詳しく説明して智恵子、純子、順子、静子を挙げている。他にも多数説明。

神話と民俗ではロシヤ語の聖書に二種類あることの解説から始まり、文中と聖書の関連の説明が多いが、フォークロアなど。

その他では、貨幣単位、官等の説明。当時の貨幣制度の説明の後、1ルーブルが2千円強とある。昭和48年発行の集英社愛蔵版では千円強となっており、この間石油危機等があったせいか。このルーブルの円換算は他の人もやっているがかなり難しい問題であり、後に補足するか別の所で論じたい。官等(八等官など)の説明は役にたった。

総じてこの作品注解は勉強になるという感じがする。ここでの注解は後年の版にも活かされているだろうし、名前のいわれなど『謎解き罪と罰』に書かれているところもある。

工藤精一郎訳

新潮文庫、上巻488頁、昭和62年、520円(平成3年14刷)

下巻502頁、昭和62年、520円(平成3年12刷)

現在標準的に手に入れやすい訳本の一である。以前の新潮文庫版は米川訳であった。古本で入手するときは、「新潮文庫『罪と罰』」と言っても工藤訳か米川訳か確かめる必要がある。

新潮社のドストエフスキー全集のほか、

新潮世界文学第10巻、1968年、916頁、1,200円、『貧しき人びと』『地下室の手記』併収。

月報:「存在の矛盾」、椎名麟三、「チェーホフ、ダァ!ドストエフスキー、ニェット!」、開高健、「三人の先達とドストエフスキー」、北垣信行、「ドストエフスキーと実存主義?、『死に至る病』と『罪と罰』」、松浪信三郎

米川正夫訳

かつてドストエフスキーの翻訳の定番といえばこの人だった。またこの人は「ドストエーフスキイ」と表記していた。河出書房から出ている個人訳全集は図書館によく置いてある。新潮文庫の旧訳も米川訳であった。河出書房版全集及び同社の世界文学全集各種に何度も収録された。

「古典的」な翻訳と言えば米川訳であろう。小林秀雄初め昔の評論は米川訳によっている。翻訳が多くなかったし、米川訳は権威あるものとされていたのである。

現在では角川文庫で改版復刊されたので入手しやすい。

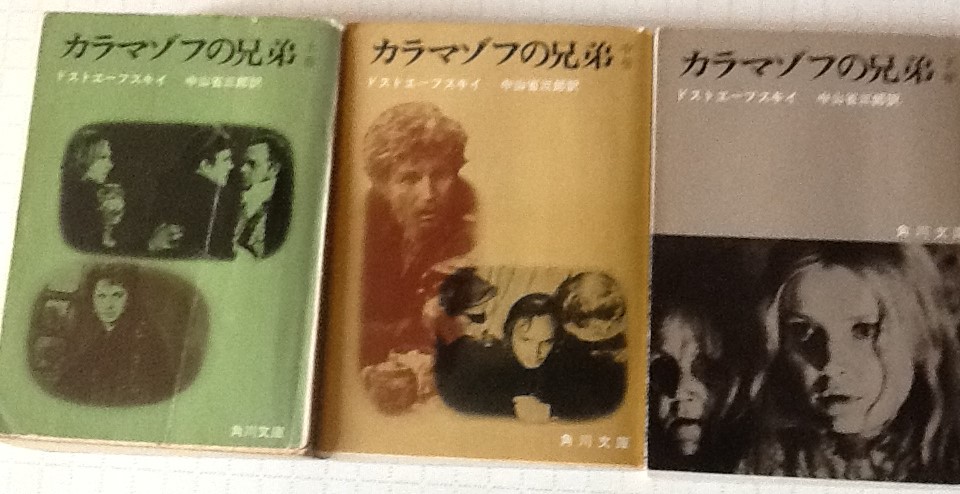

角川文庫、上巻、昭和29年、昭和43年改版、平成20年改版再刊、510頁、629円

下巻、昭和29年、昭和43年改版、平成20年改版再刊、550頁、667円、解説、年譜、あとがき、あとがきのあとがき

この角川文庫版は、昭和43年版(父の没後、米川和夫が編集したもの)の改組である。

米川正夫は昭和40年に没しているので、下記の文学全集所収版も息子の和夫が編集したものかもしれない。この角川文庫では和夫の編集と明記してある。逆に明記してあるから米川正夫の訳と違うのではという印象を与えるかもしれない。

下巻のあとがき(米川和夫、昭和43年改版の際)に編集といっても旧かな旧字体の訂正、解説を新しい形式とあり、訳文に手をつけたようには書いていない。

下巻のあとがきのあとがき(平成20年発行時)は和夫の兄弟、哲夫が書いている。和夫が亡くなっていたためである。

米川の『罪と罰』の初訳は昭和10年であり、その後訳文の推敲を加えたと思われるので、訳文が一つだけとかはないであろう。下記の河出の訳文も比較すると異なる可能性がある。

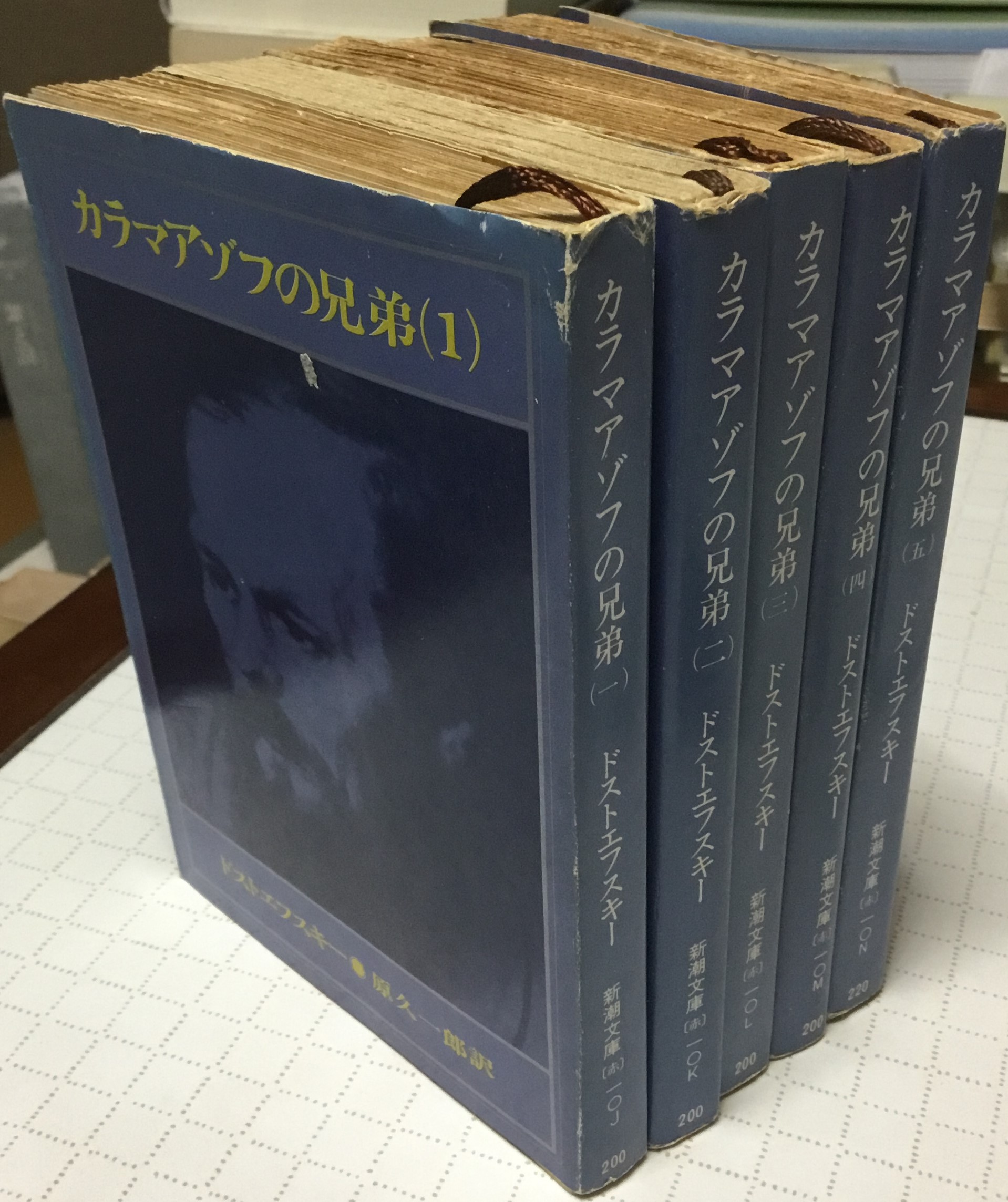

『罪と罰』ではないが、カラマーゾフの米川訳(河出豪華版世界文学全集第2集第9巻、昭和41年)の栞で「初版刊行以来約7回の改版をへその都度推敲を重ねた」とある。罪と罰でも同様と思われる。

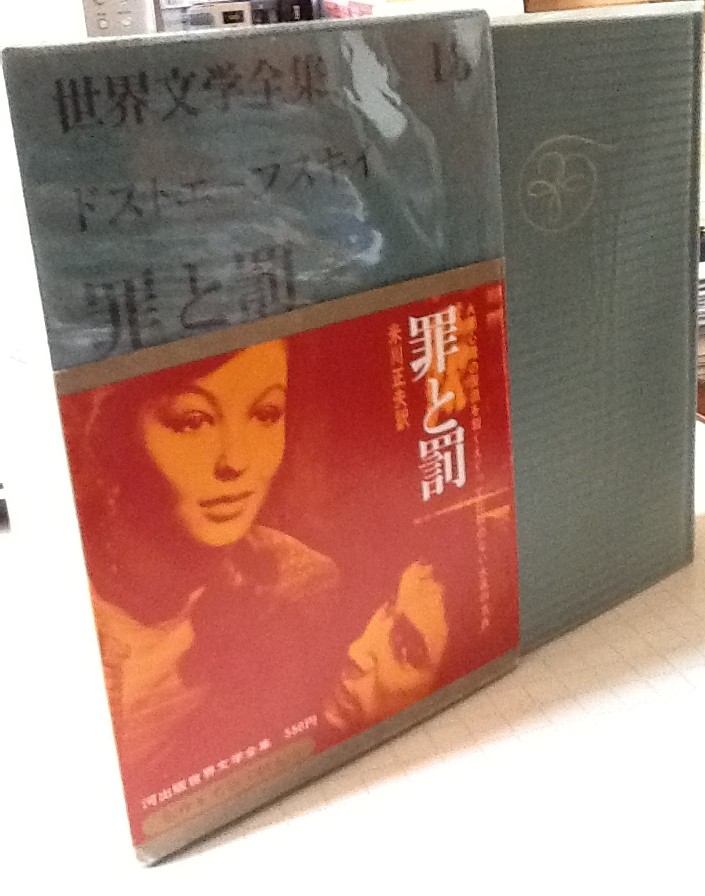

昭和30〜40年代の文学全集全盛期に売りまくったのが河出書房であり米川訳はその世界文学全集に形を変え、出版されていた。

河出の文学全集の代表とされている、グリーン版全集の第18巻。

昭和34年、652頁、550円(昭和46年54刷)

カバー帯写真は仏映画『罪と罰』のマリナ・ブラディ、ロベール・オッセン(ソーニャとラスコーリニコフ役)

荒正人解説、年譜。装丁原弘

月報:「『罪と罰』について」小島信夫、「ロシヤ文学五十選」米川正夫

グリーン版世界文学全集は昭和40年前後は1冊390円だった。その前は320円だったらしい。

石油危機等もあり値上がりを続け、1冊1,500円までになった。このように320円から1,500円まで値上がりしたのは長期に渡って本全集が販売されていた、また高度成長期であったため物価の値上がりが大きかった、という背景がある。

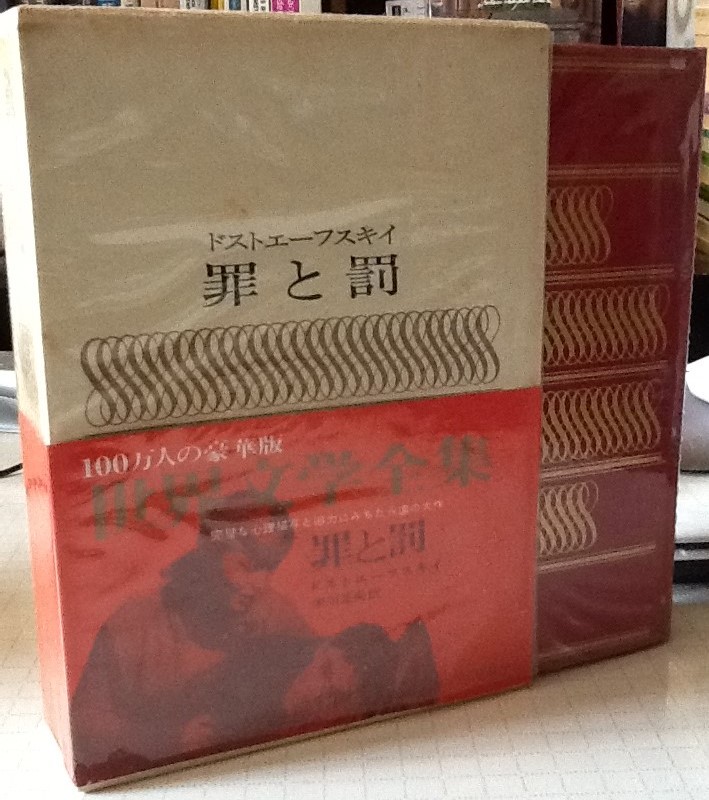

昭和40年前後発売されていた「豪華版」世界文学全集。全25巻で『罪と罰』は第10巻。

昭和40年、586頁、480円(昭和42年9刷)、四六判

カバー帯写真はグリーン版と同じの仏映画の写真。

解説、ドストエーフスキイの言葉、年譜。

「豪華版」と呼ばれていたように並行して発売されていたグリーン版より豪華な感じ。

シマリーノフの挿絵付き

装丁は亀倉雄策、1964年東京オリンピックのポスターも担当した当時有名なデザイナー、河出版全集を多く手掛けた。

「ドストエーフスキイの言葉」は名言集、4頁、瀬沼茂樹担当。

河出書房はこの他にも世界文学全集を乱発し、狂ったように米川版『罪と罰』を発売していた。

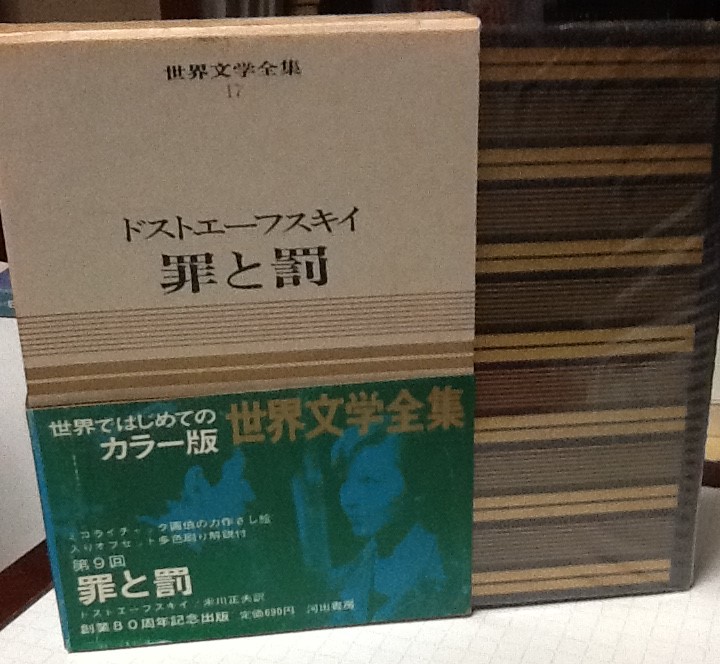

カラー版世界文学全集第17巻、昭和41年9月、438頁、690円、菊判、本編、年表、解説(荒正人)、装丁亀倉雄策、ミコライチャックのカラー挿絵、しおりは長谷川四郎「レニングラード文学散歩」

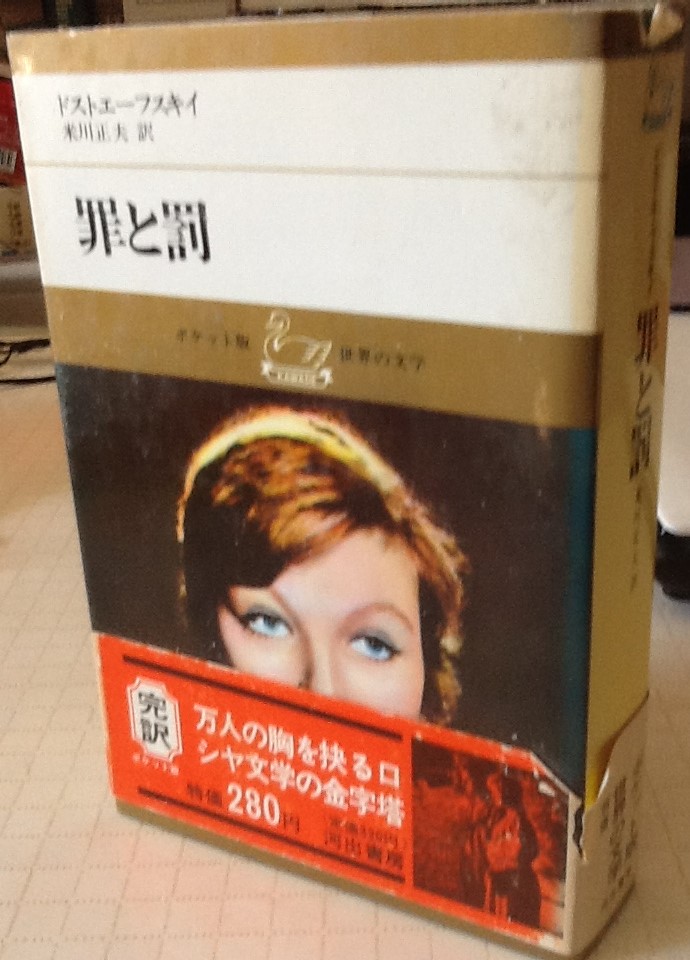

ポケット版世界の文学の1冊(巻数表示なし)、昭和42年、649頁、280円、本編、年表、解説(米川正夫)、装丁広瀬郁

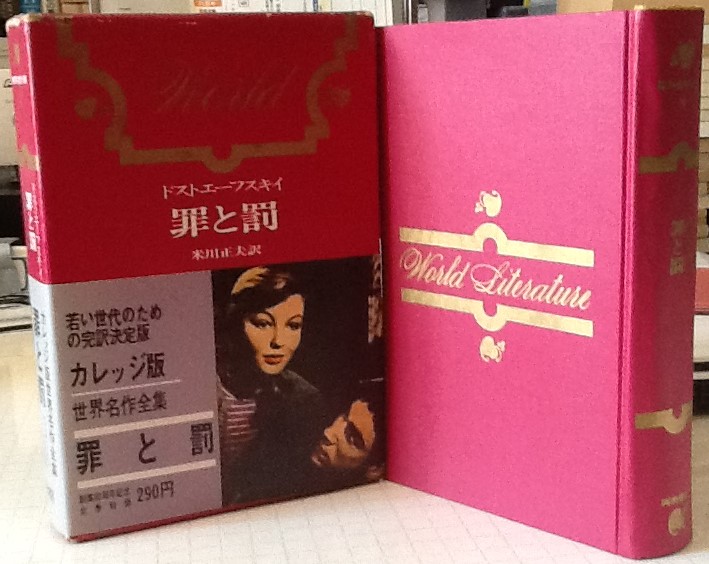

カレッジ版世界名作全集第8巻、昭和41年10月、651頁、290円、本編、年表、解説(荒正人)、装丁亀倉雄策

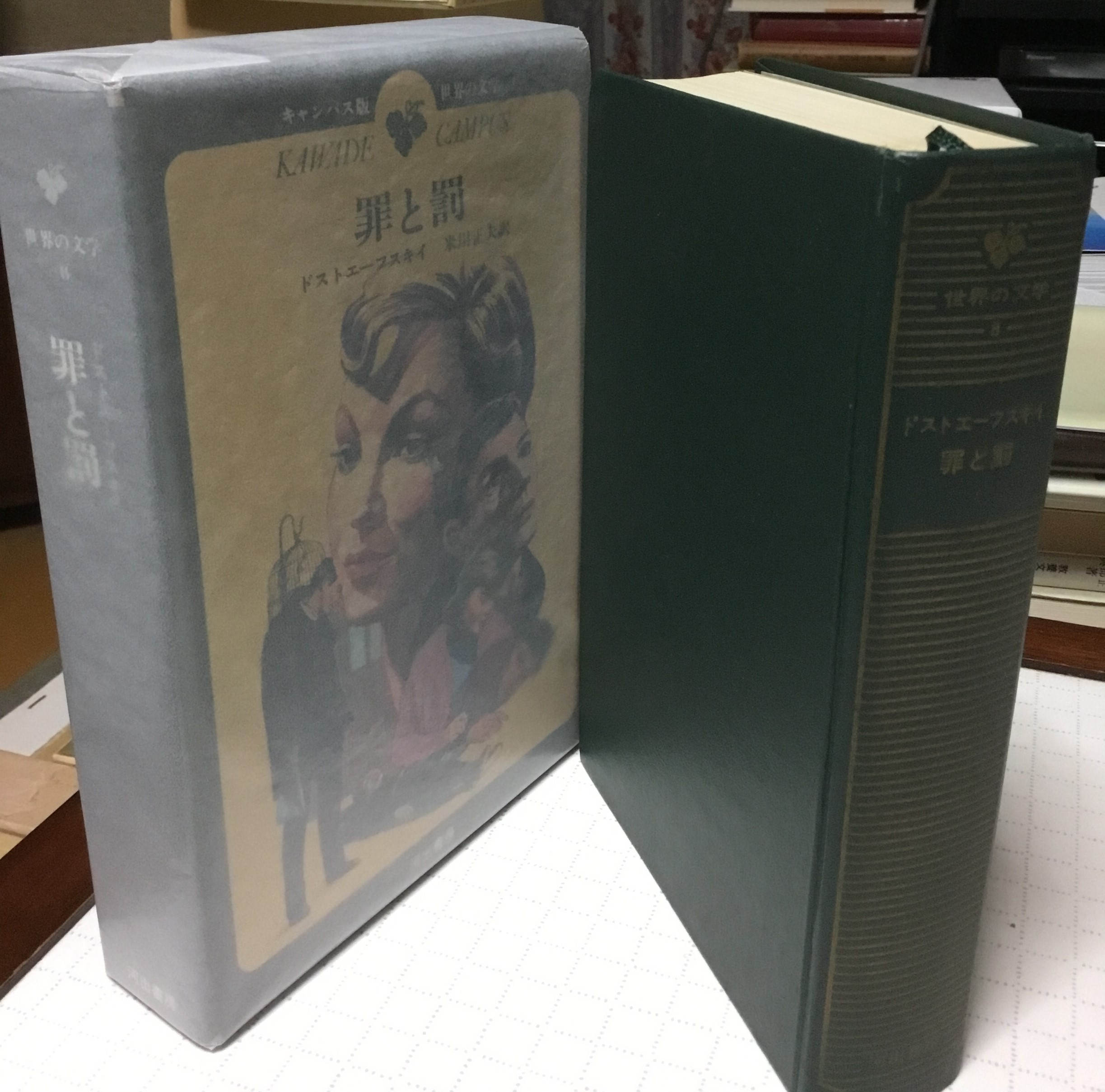

キャンパス版世界の名作第8巻、1968年3月、649頁、380円、巻頭カラー写真4頁(マリナ・ブラディ、レニングラードの風景2頁、ドストエフスキーの写真)、本編、年表、解説(米川正夫)、箱は古本であるため薄紙がかけてある。キャンパス版は全25巻で、本書は第8回配本であるが、河出書房の倒産によって全巻刊行することなく途中で発売中止になった。

いずれも表紙カバーの写真等はグリーン版に書いたようにフランス映画、1956年制作のもの。舞台を当時のフランスに移しラスコーリニコフはルネ、ソーニャはリリーという名を使ったそうだ。ポルフィーリに当たる役でジャン・ギャバンが出てたようだ。ポケット版及びカレッジ版の冒頭に同映画のスチル写真数葉。

つまり昭和40年代初めに河出書房の世界文学全集の米川訳『罪と罰』は、ポケット版280円、カレッジ版290円、キャンパス版380円、グリーン版390円、豪華版480円、カラー版690円で読めたわけである。

このように文学全集を出し過ぎていたせいか、河出書房は昭和42年に倒産してしまう。キャンパス版をあまり見かけないのは途中に中止になったせいだろう。

今なら考えられない、こういう時代があったのである。

亀山郁夫訳

光文社古典新訳文庫、<1>2008年、488頁、<2>2009年、465頁、<3>2009年、536頁。

亀山訳ドストエフスキーについては、『カラマーゾフの兄弟』の項参照。

小沼文彦訳

筑摩書房から出ている個人訳全集の翻訳者。同社の世界文学全集には小沼訳が収録。

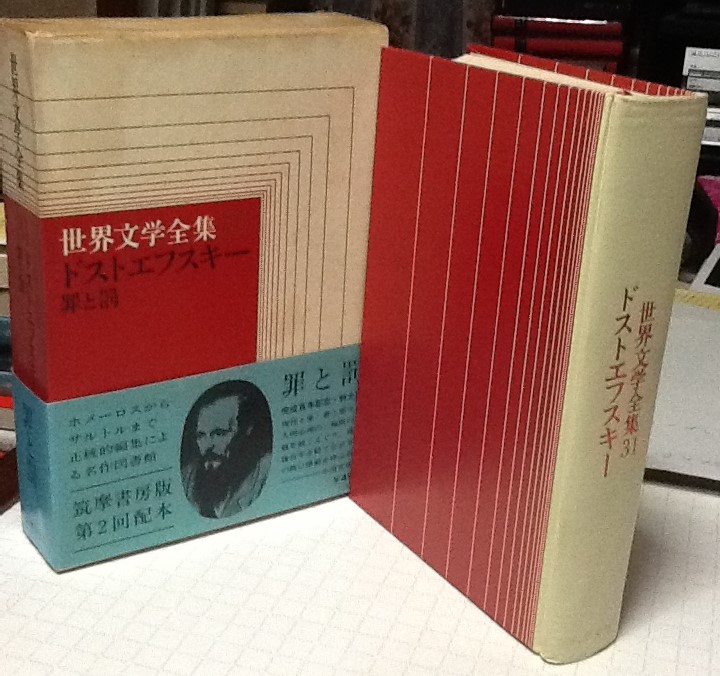

筑摩書房世界文学全集第31巻、昭和41年、640頁、490円、四六判。

月報:井上光晴「レニングラードの辻公園で」、小島信夫「「罪と罰」の大通俗性」、江川卓「古都レニングラード」

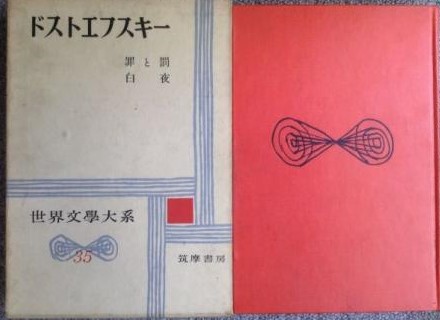

筑摩世界文学大系第35巻、昭和33年、469頁、他に『白夜』、メレジュコフスキーのドストエフスキー論、菊判、三段組。

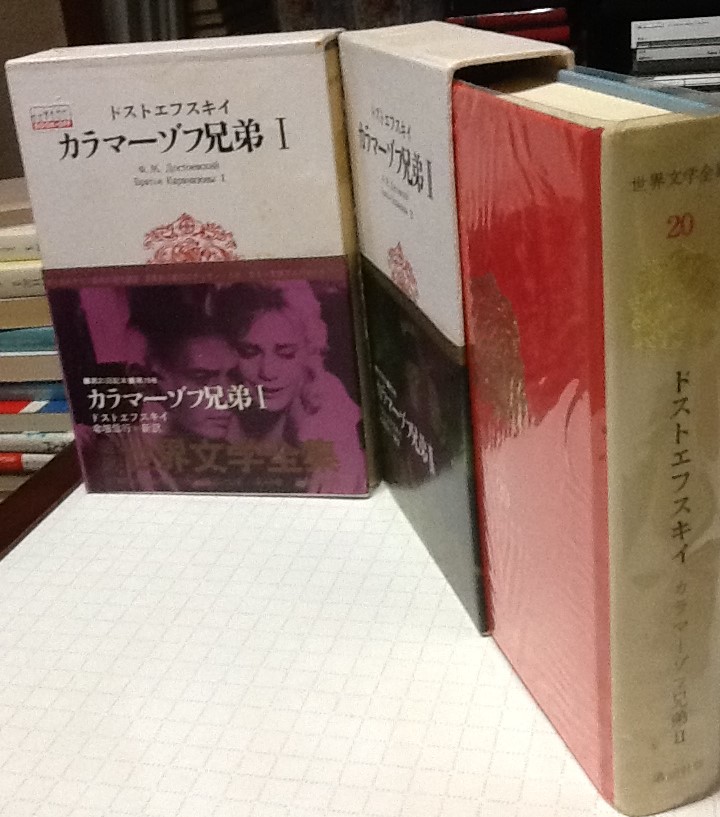

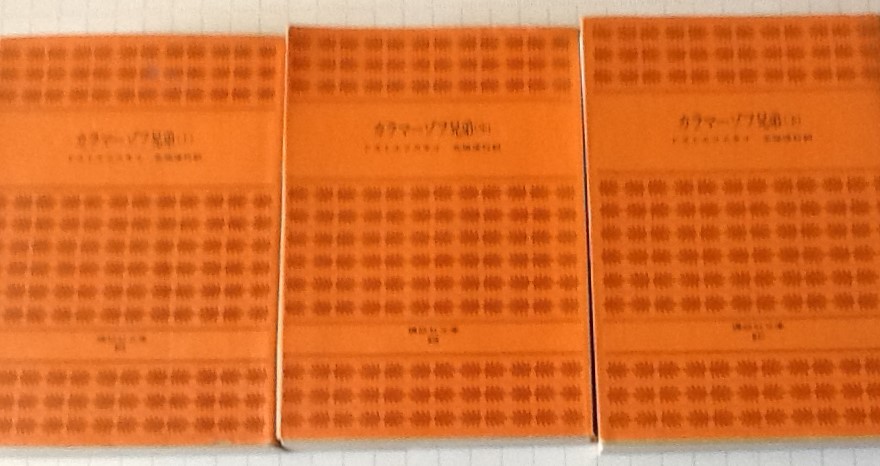

筑摩書房の世界文学大系(画像右側)は2種ある。古い方が写真を載せた橙色本で、全96巻+別巻2巻、昭和30年代前半から10年かけて刊行。もう一つの灰色本は全89巻、昭和40年代後半からやはり10年かけて発売された。

特に評価されている世界文学全集ではなかろうか。昭和30年代という時期ながら非西洋や古代、中世まで含んでいる。

菊判で三段組という大型本で図書館に良く置いてある。ドストエフスキーは共に『罪と罰』『カラマーゾフ兄弟』を中心とした3巻充てている。

世界文学全集の方は全69巻、四六判であり、世界文学大系の家庭版と言った感じか。まだ個人が文学全集を買っていた時代なので家庭向けに売り出したのだろう。やはり罪と罰とカラマーゾフを収録。この四六判全集を黒色の表紙にして再刊したものが近くの公立図書館に置いてある。

ところで筑摩書房は小沼訳のドストエフスキー全集を出しているのだから、ちくま文庫で全部文庫化してくれないかと思う。他の作家の全集は入れているし。文庫化は『作家の日記』だけである。

やはり創作のうち有名作品は他文庫でも多く出ている、創作以外は売れないだろう、といった判断か。

池田健太郎訳

元々仏文学者であったが、神西清に師事しロシヤ文学も手がけるようになりチェーホフの訳がある。夭折したが中央公論社に『罪と罰』のほか『カラマーゾフの兄弟』『悪霊』の訳を残している。作家名の表記はドストエフスキイ。

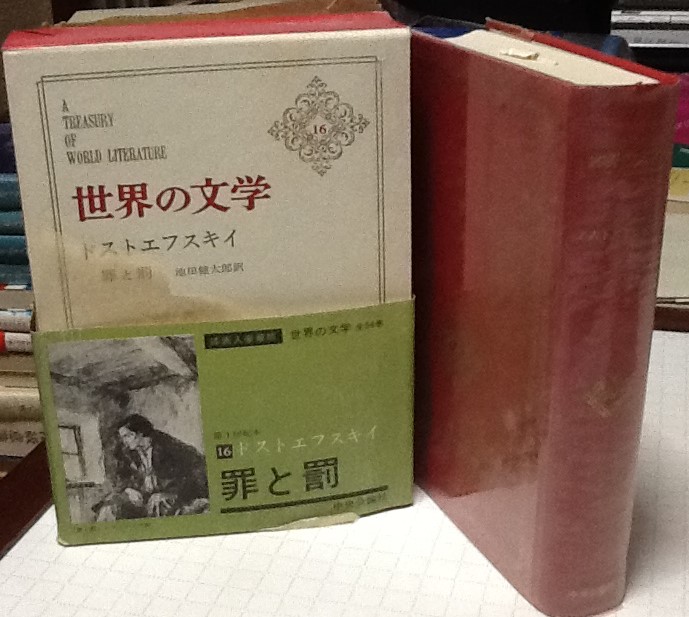

世界の文学第16巻、昭和38年、602頁、390円(昭和39年11刷)、挿絵シマリーノフ(1955年、ソビエト国立文学出版所版)、装丁中林洋子

月報:松本清張「『罪と罰』を読んだころ」、松浪信三郎「永遠のソーニャ」、瀬沼茂樹「『罪と罰』と『破戒』」

月報で松本清張は「すすんで一文を書く気になった」と述べる。彼が17,8歳の頃、新潮社世界文学全集のゴリキー篇に挟まっていた月報に心惹かれたからという。これは昭和初期の話の筈。当時、ロシア文学の全盛期であったように思うと述べる。白樺派的理解から昭和初期のドストエフスキー理解への移行期か。「私は暗色を重厚に塗りつぶしたようなドストエフスキイにわけもなく惹かれていった。」『罪と罰』の印象や推理小説への影響などを語った後、「それにしても、この小説はわが青春のころの愛読書の随一であった。」松本清張がドストエフスキーを読んでいても何も不思議ではないが、やはり夢中になっていた時代があったのだと確認できた。

哲学が専門の松浪の文では「人はだれでも、それぞれに「私のソーニャ」を求めている。」とある。ここでいう人とは男のことであろう。

瀬沼は文献的に役に立った。

中央公論は「世界の文学」と同じ装丁、色違いで「日本の文学」「世界の名著」「日本の名著」を出した。特に「世界の名著」は有名だろう。

中公文庫、上巻456頁、昭和48年、320円、下巻464頁、昭和48年、320円

上巻のカバー裏に次のような宣伝文がある。

池田君の新訳を推す 中野好夫

『罪と罰』を通読して、訳文が非常にこなれていることに感心した。もちろん私は原語など読めないが、かつて例のガーネットの名英訳などで読んだ感じからいって、今回の池田君の訳は、日本語の感覚やリズムがよく生かされており、苦心の結果であることがよくわかる。(後略)

中野好夫は英文学者、評論家、元東大教授。ガーネットてロシヤ文学の英訳の草分けで我国でいったら米川正夫みたいな印象がある。ガーネット訳はインターネット上で無料で読める。名訳扱いになっているのだろうか、今。よく知らないが。評価は変わっていくことは確か。

中村白葉訳

米川正夫と同じくらい古い人。わが国ロシヤ文学翻訳草分けの一人。米川と同じくドストエーフスキイと表記。

しかも中村白葉による『罪と罰』の翻訳は原典訳(内田魯庵は英訳から)としては最も古い(大正4年)。

岩波文庫の旧版、全3巻、現在は江川訳になっている。

第1巻、1928年、1958年改版、236頁、310円(1993年第80刷)、解題、本文

第2巻、1928年、1958年改版、363頁、410円(1993年第72刷)

第3巻、1928年、1959年改版、345頁、360円(1993年第70刷)

岩波文庫の『罪と罰』を中古で購入する際は江川訳か中村訳か確かめる必要がある。

北垣信行訳

東大教授を務めたロシヤ文学者。講談社のドストエフスキーはこの人の訳。作者名はドストエフスキイと表記。

講談社世界文学全集第41巻、1974年、663頁、特価800円(定価840円)、装丁アド・ファイブ。

解説、年譜の他、主要作品解題といって主な作品の紹介。この全集には月報は付いていない。

まず講談社の世界文学全集(昭和40年代以降)には2種類あるので気をつけたい。

ここに写真を掲げたのはオプション<103>といって全103巻、別巻1(別巻は世界文学史)という後から発売された方である。大きさは河出のグリーン版や中公世界の文学と同じくらい。

もう一つは世界文学全集全48巻で昭和40年代前半に出された。四六判。(こちらは月報付)

オプション<103>ではドストエフスキーに6巻充て、罪と罰、白痴、白夜、未成年、カラマーゾフ兄弟を北垣訳で収録。古い方は罪と罰とカラマーゾフのみ。古い方の全集の体裁は北垣訳カラマーゾフの項参照。

講談社文庫で上下2冊としても発売された。

(上)、昭和46年、解説、ドストエフスキイの生涯、『罪と罰』について、p.489、220円(昭和47年5刷)

(下)、昭和46年、年譜、p.487、220円

見てくれは北垣訳カラマーゾフの項参照。

小泉猛訳

1980年当時立教大学講師。

集英社ベラージュ版世界文学全集第44巻、1980年、624頁、特大巻定価1,200円、四六判、登場人物の栞、装丁坂野豊。

亀山本の前では最新訳だった筈。

訳者後記(p.607)で注解ではやや野心的な試みをするとの宣言。また解説でも踏み込んだ解釈を開陳。詳しくは後日に。

集英社ギャラリー「世界の文学」という非常に厚く、一冊当たり多くの作品を収録している文学全集の第14巻(1990)にも収録。

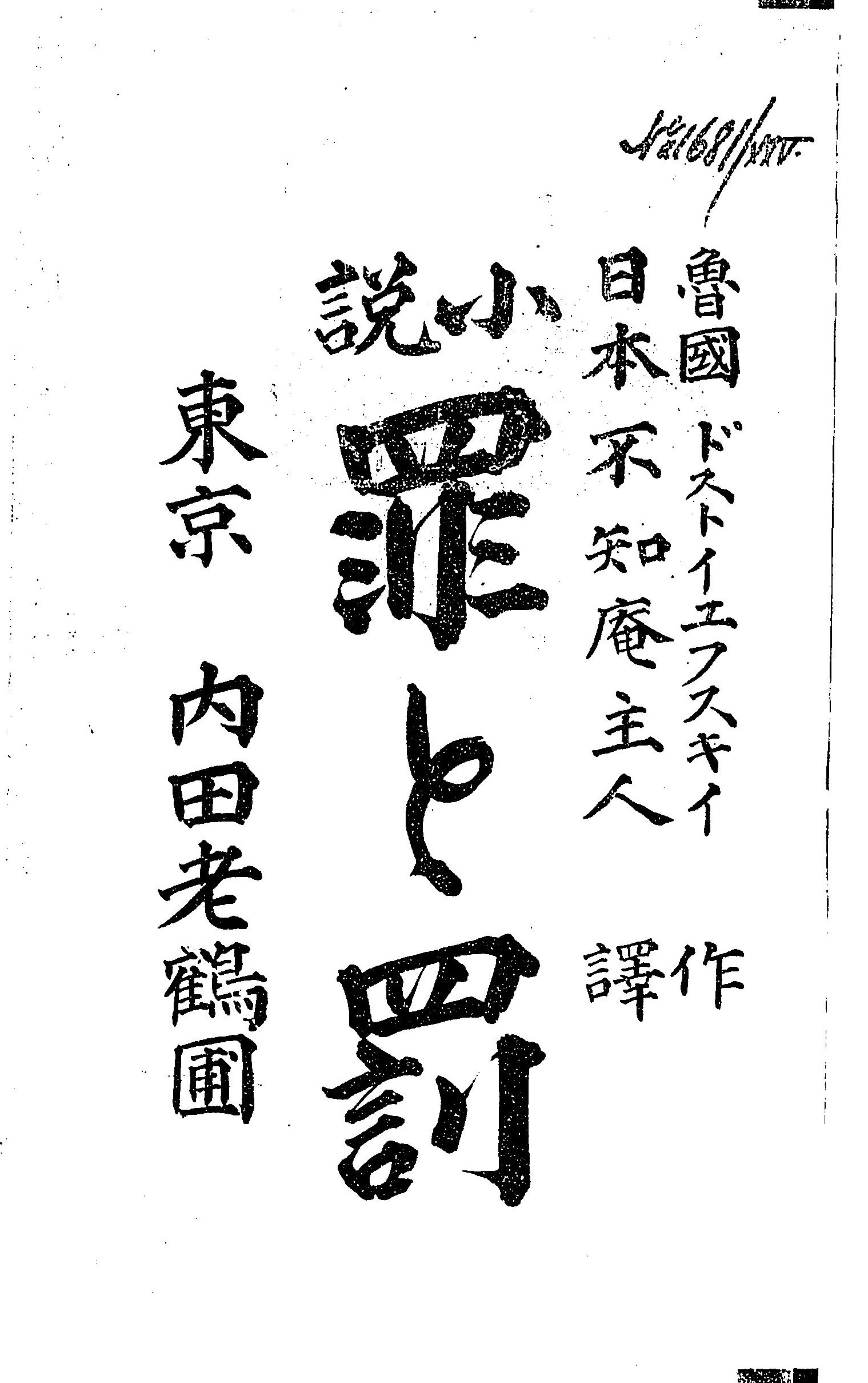

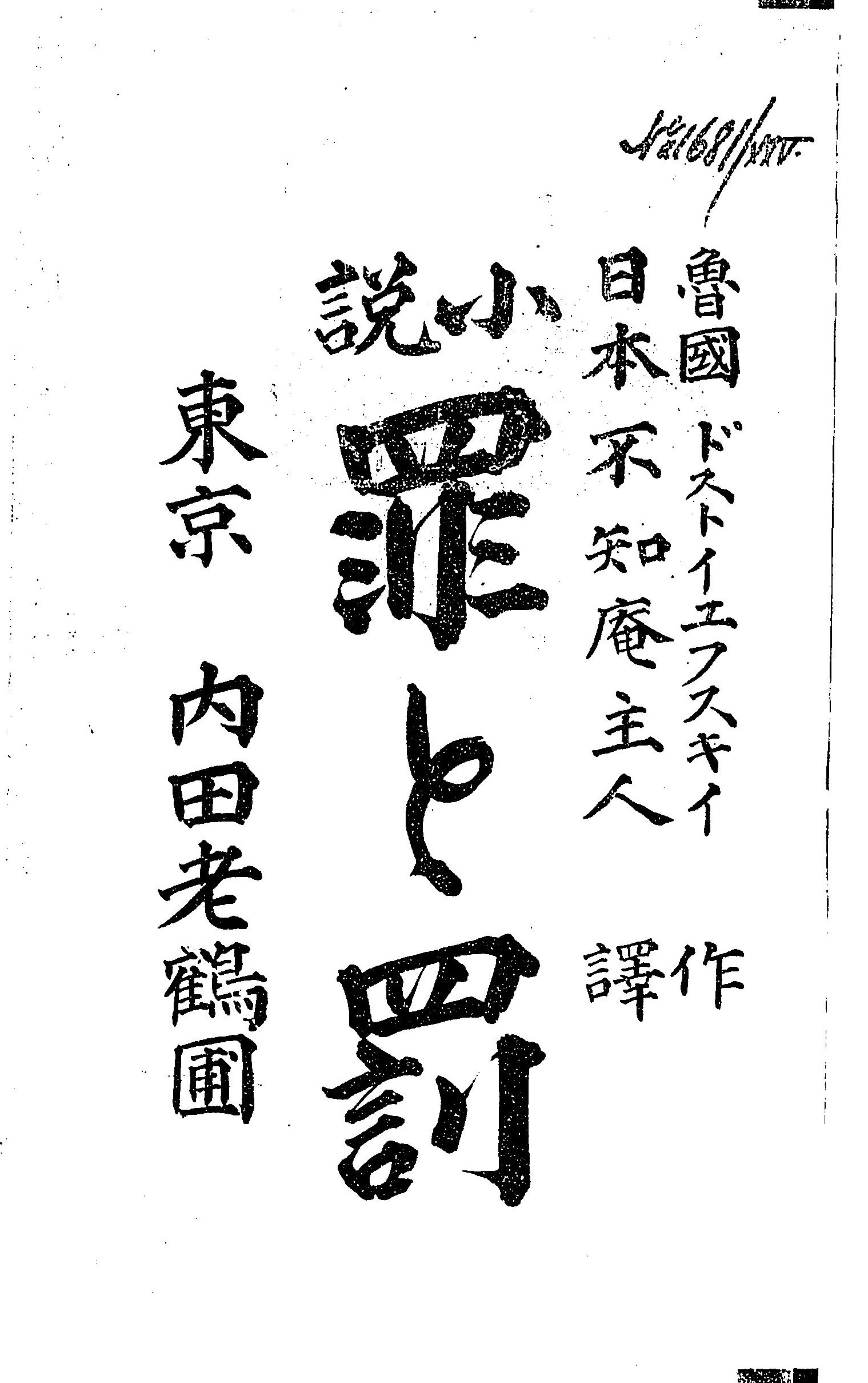

内田魯庵訳

筑摩書房明治文學全集第7巻「明治飜譯文學集」昭和47年、435頁、2,400円に所収。

明治25年の訳本表紙、不知庵は魯庵の別号。

この名作の初紹介として名高い。明治25年に上巻、明くる年に二巻(下巻)が出たものの、併せて全体の半分である。第3篇第6節まで、すなわちスヴィドリガイロフが現れ、自己紹介するところまで、上下で出ている新潮文庫や角川文庫の上までである。

『罪と罰』は慶応2年に発表され、文豪が没したのは明治14年である。翻訳は原作から26年後、ドストエフスキーが亡くなってからは11年後になる。

訳書冒頭の例言で内田は、

「本書の作者をFedor Michailovitch Dostoieffskyと云い、今を去る十余年前千八百八十一年二月十日モスコー府に歿す、「罪と罰」は実に其傑作也。」

と言い、続いて

「余は魯文を解せざるを以て千八百八十六年板の英訳本(ヴヰゼツテリイ社印行)よりこれを重訳す。疑わしき処は惣て友人長谷川辰之助氏に就て之を正しぬ。本書が幸に英訳本の誤謬を免れし処多かるは一に是れ氏の力に関わるもの也。」

と英訳からの重訳であること、二葉亭四迷(長谷川辰之助)の協力を得たこと、それにより英訳本の誤訳を免れたことを述べている。

(引用にあたっては、旧字旧かなを新字新かなにした。「千八百八十六年板」の「板」は原文のまま。「惣て」はすべてと読む。)

訳文は口語。

前半部分のみで翻訳の刊行が終わったのは、売行きが悪かったためという。

筑摩版小沼訳全集第6巻(昭和38年)

河出版米川訳全集第6巻(昭和44年)

工藤精一郎訳新潮社版全集第7〜8巻(1978)

翻訳比較

第一篇第四節、母の手紙を読んだ後のラスコーリニコフの独白。

江川卓訳

『おれの生きているうちは、こんな結婚はさせない。ルージン氏なんぞ糞くらえだ!』

『だって見えすいているじゃないか』彼はせせら笑い、ことはもう決まったといわんばかりに勝ちほこった調子で、毒々しくつぶやいた。『だめだよ、母さん、だめだったら、ドゥーニャ、ぼくをだまそうたって、そうはいくものか!・・・・そのくせ、ぼくに相談しなかったとか、ぼくに黙ってことを運んだとか、わびごとを並べている!世話はないさ!いまさら破談にもできないという思惑だろうが、そううまくいくかどうか、まだわかりゃしないぜ!(後略)』

岩波文庫『罪と罰』(上)、1999年、p.88〜90

工藤精一郎訳

《おれが生きている間は、この結婚はさせぬ、ルージン氏なんて知ったことか!》

《だって、あまりにも見えすいているよ》彼はせせら笑って、自分の決定の成功を意地わるく前祝いしながら、つぶやいた。《だめだよ、母さん、だめだよ、ドゥーニャ、あんた方にはおれはだませないよ!・・・・おまけに、おれに相談をしないで決めてしまったことを、あやまったりしてさ!あたりまえだ!いまとなってはもう話をこわすことができないと、思っているようだが、まあこれからのおたのしみだね――できるか、できないか!(後略)》

新潮文庫『罪と罰』(上)、昭和62年、p.72

米川正夫訳

『おれが生きているうちは、こんな結婚をさせるもんか。ルージン氏なんかくそ食らえだ!』

『だって事情は見え透いているじゃないか』と彼は薄笑いを漏らし、自分の決心の成功に今から意地悪く勝ち誇りながらつぶやくのであった。『だめですよ、お母さん、だめだよ、ドゥーニャ、お前たちにこのおれがだませるものか!・・・・そのくせ、おれの意見を聞かなかった事や、おれをのけ者にして決めてしまった事を、あやまっているんだからなあ!そりゃそうだろうともさ!あの二人は、今さらこわすわけにいかないと思ってるが、いくかいかないか、見てみようじゃないか!(後略)』

角川文庫『罪と罰』〈上〉、平成20年改版、p.73

亀山郁夫訳

《おれが生きているかぎり、断じてこんな結婚はさせない、ルージン氏なぞくそ食らえだ!》

《だって、この結婚、あんまり見えすいているじゃないか》薄笑いを浮かべ、今からその決断を実現させる喜びにいち早く浸りながら、彼はそうひとりごとを重ねた。《だめだよ、母さん、だめだって、ドゥーニャ、おれを騙そうたってそうはさせんぞ!・・・・それにおれに助言を求めなかったとか、おれぬきで勝手に話をつけたことを、誤ってまでいる!当然だとも!今さら破談はむりと思っているらしいが、むりかむりでないか、ひとつためしてやろうぜ!(後略)》

光文社古典新訳文庫、『罪と罰』?、2008年、p.99

小沼文彦訳

『このおれが生きているうちは、こんな結婚なんかさせはしないぞ。ルージン氏もなにもあるもんか!』

『お手の筋はちゃんと見えすいているんですからね』と彼は薄笑いをもらし、自分の決断の成功に早くも意地の悪い勝利感をいだきながらつぶやいた。『だめですよ、お母さん、だめだよ、ドゥーニャ、とてもお前たちにこのおれが騙せるもんか!・・・・それなのに、おれに相談しなかったり、おれを除け者にして話を決めてしまったりしたことを誤っている!当たり前じゃないか!いまさら破談にはできないと考えているんだろうが、まあ見ているがいいさ、できるものか、できないものか!(後略)』

筑摩書房世界文学全集第31巻、昭和41年、p.47

池田健太郎訳

『おれの目の黒いうちは、こんな結婚はさせないぞ、ルージン氏なんか糞食らえだ!』

『だってあんまり見えすいているじゃないか』と彼は薄笑いを浮かべ、自分がうまく本質を見抜いていたことを意地悪くはやばやと祝いながら、心のなかでつぶやいた。『だめだ、お母さん、だめだ、ドゥーニャ、おれをだまそうたって、そうはいかないぞ。・・・・それにあのふたりは、おれの意見をきかなかったことや、おれを除け者にして決めたことを、謝ってござる。あたりまえさ。あのふたりは、もう今さらぶち壊すことはできないと思っているが、できるかできないか、見ていようじゃないか。(後略)』

中公文庫『罪と罰』(上)、昭和48年、p.68〜69

中村白葉訳

《おれが生きているうちは、こんな結婚なんかさせるもんか。ルージン氏もへちまもあるものか!》

《だって、事情はわかりきってるんだからな。》――と彼はにやにやしながら、自分の決心の成功に早くも意地わるく勝ち誇りながら、呟いた。《だめだよ、お母さん、だめだよ、ドゥーニャ、お前達にこのおれがだませるもんか!・・・・そのくせ、おれに相談しないで、おれをのけものにして話をきめてしまったことをあやまっている!当然じゃないか!今になっては、もう破談にはできないもののように考えているんだろうが、まあ見てるがいい、できるものか、できないものか!(後略)》

岩波文庫、『罪と罰』第一巻、1958年改版、p.71〜72

北垣信行訳

『おれの目の黒いうちは、そんな結婚なんかさせるもんか、ルージン氏なんか、くたばっちまいやがれ!』『だって、事は見えすいているじゃないか』と彼は自分の決断の勝利を今から意地わるげに祝うようにしてほくそ笑みながら、こう心のなかでつぶやいた。『だめだよ、おかあさん、だめだめ、ドゥーニャ、あんたたちにおれがだませるもんか!・・・・しかも、おれの意見も聞かずにおれを抜きにして決めてしまったを謝っている。当然のことだ!連中は今となっちゃもうぶちこわせやしないと思っているようだが、ぶちこわせるか、ぶちこわせないか、ひとつ見てみようじゃないか!(後略)』

講談社世界文学全集第41巻、1974年、p.48

小泉猛訳

『おれが生きているかぎり、こんな結婚は実現させやしない。ルージン氏など犬に喰われるがいい!』

『なぜって、見えすいた話じゃないか』彼はうす笑いを浮かべ、自分の解決の成功をいまから意地悪く勝ち誇りながら呟いた。『だめですよ、お母さん、だめだよ、ドゥーニャ、お前たちにおれをだますことなんかできるものか!・・・・そのくせ、おれに相談しなかったとか、おれぬきで話を決めてしまったとか、あやまっている。そうだろうともさ!もういまさら破談にすることなどできないと思っているんだろうが、できるかできないか、まあ見てみようじゃないか!(後略)』

集英社世界文学全集第44巻『罪と罰』、1980年、p.46

内田魯庵訳

『誰がこんな結婚をさせるもんか、自己(おれ)が生きてる中(うち)は・・・・畜生!ルージンの畜生め!』

『解りきツてる事だ』彼は呟きながら薄気味悪く笑ツて先づ其決心を起したを祝し、『いかんよお母(ふくろ)もヅーニャも、いかんいかん、自己(おれ)をごまかそうからツて、自己(おれ)に一言の相談もなく勝手気儘に決めたツて、そりやアいかん。(後略)』

筑摩書房明治文學全集第7巻「明治飜譯文學集」、昭和47年、p.160

(内田訳についての補足)

旧字旧かなを、新字新かなにした。「いかんいかん」のところの後半は、踊り字「く」を使っている。横書きだと分かりにくいので繰り返し書いた。

また母娘の、破談は無理だろうとの推測を疑うところの訳はない。

Constance Garnettによる英訳

“Never such a marriage while I am alive and Mr. Luzhin be damned!” “The thing is perfectly clear,” he muttered to himself, with a malignant smile anticipating the triumph of his decision. “No, mother, no, Dounia, you won’t deceive me! and then they apologise for not asking my advice and for taking the decision without me! I dare say! They imagine it is arranged now and can’t be broken off; but we will see whether it can or not!

The Project Gutenbergより

1866年ステロフスキー版全集第3巻として出版された。

ドイツの保養地、ルーレット賭博が盛んである。語り手の青年は、ある将軍の養女のポーリヤを愛している。遺産を当てにしていた、将軍の伯母にあたる老婦人がロシヤからやって来る。将軍以下の身内を叱り飛ばす。自分がルーレットに病みつきになってしまい、財産を蕩尽する。

語り手は賭博で手に入れた大金も執着せず、あくまでポーリヤに会いたく、一時同居していたフランス女も感心させる。

ドストエフスキーの賭博好きは有名である(1860年代まで)。自らの賭博への情熱が反映しているのだろう。また後の『未成年』にも描かれた、ルーレット場で平気で他人のカネを盗む様子も出てくる。

フランス人、イギリス人、ドイツ人、ポーランド人などが出てきてドストエフスキーの外国人嫌いが良く分かる。フランス人は下劣極まる男、イギリス人はドストエフスキーの文であまり見かけない気がするが、ここの登場人物はましな男である。ポーランド人はドストエフスキーが特に嫌っていたのかと思わせる。カラマーゾフでグルーシェニカが買いかぶっていた軍人、『白痴』のアグラーヤを騙す偽貴族を思い出すし、この小説でも老婦人にたかる卑劣漢として登場する。

語り手が愛してやまないポーリヤは、アポリナーリヤ・スースロワがモデルである。この小説の発表の三年前、ドストエフスキーはスースロワとヨーロッパ中、ルーレットなどしながら旅した。語り手の台詞は、スースロワに対するドストエフスキーの恋情を見る気がする。

ドストエフスキー好きにとってこの小説の成立事情は有名であろう。カネに窮していたドストエフスキーは悪徳出版主のステロフスキーと契約を結ぶ。その契約では1866年11月1日までに新しい長篇小説を完成させないと、以後9年間、ドストエフスキーの新作は凡てステロフスキーが印税無しに出版する権利を持つとされた。

この年、『罪と罰』を公表しつつあったドストエフスキーは友人の意見を聞き入れ、速記を雇い新作小説を完成させるようにした。それが本著であり、担当した速記記者が第二の妻となったアンナ・スニートキナであった。明くる1867年2月に二人は結婚した。

原卓也訳、新潮文庫、254頁、昭和54年、320円(平成元年17刷)

筑摩版小沼訳全集第5巻(昭和43年)

河出版米川訳全集第8巻(昭和44年)

原卓也訳新潮社版全集第6巻(1978)

1868~1869年に「ロシヤ報知」に発表。全編欧州滞在時に執筆、公表された。

[概要]

善人とされるレフ・ニコラエヴィチ・ムイシュキン公爵が主人公である。スイスの療養から帰国する際、ロゴージン(衝動的、情熱的な男)に会う。暗い過去を持つ美女ナスターシャを知る。エパンチン家とイヴォルギン家に関わり合う。エパンチン家の三女がアグラーヤである。

ナスターシャを巡るムイシュキンとロゴージンの三角関係、ムイシュキンを巡るナスターシャとアグラーヤの三角関係が小説の大枠である。

ドストエフスキーの小説中、恋愛が前面に出ている点、肯定的人物ムイシュキンが主人公であるところが特色となっている。抒情的作品とされ、思想的というより芸術的小説であると言われてきた。

[小説の意図]

友人マイコフ宛の1867年12月31日付け、及び姪ソフィヤ・イワーノワに宛てた1868年1月1日付けの手紙で小説の思想を説明している。「完全に美しい人間」を描くことであると言う。これ以上に困難なものは地上にないと続ける。これまで取り組んだ作家は凡て失敗してきた。この世に完全に美しい人間が一人だけいる。それはイエス・キリストだと言う。

キリスト教文学の中ではドン・キホーテが最も美しい人物である。美しいのは滑稽だからである。『作家の日記』の1877年9月第2章で、いかに『ドン・キホーテ』が優れた文学であるかを論じている。続いてディケンズの『ピクウィック・クラブ』の同クラブを主宰するサミュエル・ピクウィックを挙げる。ドン・キホーテに比べれば非常に弱いが、やはり滑稽さで、自分の価値を知らない美しいものに対する同情を呼び起こす。最後は『レ・ミゼラブル』のジャン・バルジャンである。その不幸と彼に対する社会の不正が共感を持たせる。

以上、キリストと文学上ではドン・キホーテを美しい人間の代表として挙げている。マイコフ宛の手紙では主人公が二人になってしまったと書いている。ムイシュキンの他にナスターシャを指すのか。

[なぜ「美しい人間」の創造は困難なのか]

作者は美しい人間の試みほど難しいものはないと言っている。なぜか。以下、美しい人間を善人と言い換える。

子供の頃みた漫画やテレビドラマで、正義の味方が悪人どもを懲らしめる作品があった。それを何十年もしてから思い返すと、悪人方の印象が強く、憧れのはずだった正義の味方はそれほどでもない。特異な衣装で現れるテレビのヒーローはまだしも、漫画の方では主人公だった正義の味方は、その姿さえおぼろになっている場合がある。それに対して悪人ばらは生き生きと記憶に残っている。なぜそうなるのか。

悪事とは抽象的に考えると、人の規範から外れた行為である。つまりよろしくない行為なのだが、好き勝手にふるまえるとは、それができない普通人にとって、内心憧れの対象になる。悪人には決まりを乗り越える力強いイメージがある。

それに対して善人と言えば、自己主張ができない弱気な人、良い子ぶりっ子、あの憎むべき優等生、体制派、政府の犬、期待される人間像、などとろくな印象が大人になってからはない。

その証拠にインターネットに書いてある、映画などの登場人物評は、絶対に悪人役が絶賛なのである。一つの例外もない。断言できる。たいてい癖のある悪人や奇人が名演だとか、優れた役だと称賛の対象になる。どこかで読んだが、役者にとって一番やりたい役は精神病者かアル中だそうだ。なぜなら誰がやっても名演に見えるから。つまり通常から離れた人格である。それに対し、ごく普通の善人で印象を残すのは至難の業である。

小説など文学でも同様であろう。例えば『小公子』のセドリックや『オリヴァー・トゥイスト』の同名の主人公が、主人公なのに大して印象を残さない。これを小説の出来の問題のように言っても、「良い子」であるから当然である。

ドストエフスキーの小説で最近は『悪霊』の注目が高いようである。この一つの要因は登場人物に否定的な人物が多いためでないか。もっと端的に次の様に言える。ドストエフスキーの小説を論じる場合、ラスコーリニコフやスヴィドリガイロフ、スタヴローギン、イワン・カラマーゾフなど否定的人物が中心に議論されてきた。それらが関心を引くのである。ソーニャやアリョーシャはあまり面白くない。

小説で強い印象を読者に与える善人を創造するほど困難な作業はない。この難題に挑んだのが『白痴』なのである。

[題名について]

本作の原題Идиотは英語ではIdiotとなる。邦訳は大正3年の米川正夫による『白痴』が初訳のようである。以下、英語と等しいとした上での議論にする。

まずidiotを白痴と訳すのが適当かの問題である。これについて西洋語と日本語は、抽象的概念なら一対一の対応がない場合が多い。だから言葉によってはいくら検討したところで、正しい訳語がない場合がある。『悪霊』の題は過去からの慣習にとらわれる必要がないなら、最も適当な訳語を学者は提案できるだろう。一致はしないだろうが。『白痴』はそうはいかない気がする。

白痴の原題idiotは日本語と概念がずれており唯一の訳語がない。例えば小学館プログレッシブ英和中辞典第3版1998によるとidiotの訳は1)ばか者、まぬけ、2)古語として、重度の精神薄弱者、とある。

日本語の白痴は岩波国語辞典第2版1971年によると、低能のうち、もっともひどい段階のもの。とある。日本語の白痴は、idiotの訳語のう上記英和の後半の意味で使われると思う。日本で白痴はかつて専門用語として使われていたようである。精神障害の一部である知的障害のうち重度を白痴と呼んだそうだ。それ以外の知的障害では中度、軽度という分類があったそうだ。

白痴という用語について述べてきたのは、本小説の理解と関係があるからである。現代の人権意識に照らして云々の話ではない。

idiotの意味のうち、口語としての「この馬鹿が」という使い方は、日本語の白痴にはまずないだろう。白痴とは文章語であって会話ではあまり使わない。日本語には今でも文章語と口語の違いは残っている。劇などで台詞は台本を読んでいるので、会話ではまず使われない言い方や言葉を使っていて気になる場合がある。

せいぜい現代で白痴という言葉は本作か坂口安吾の小説を指すくらいしか使われないのではないか。白痴を使った言葉では、白痴美と一億総白痴化が今思い浮かんだ。後者は昭和30年代半ば、白黒テレビが普及し始めた頃、テレビによって日本人が馬鹿になると言った評論家の言葉である。

本小説で主人公ムイシュキンが周囲の状況を考慮せず、率直に言動するのでidiot!と言われる。この馬鹿が、の方である。本作に啓発されて遠藤周作は小説『おバカさん』を書いたそうだが、本『白痴』でもその大部分は『お馬鹿さん』の方がふさわしい。邦訳する際に『馬鹿』では題らしくないので『白痴』にしたかどうか知らないが、『白痴』が全く不適当でもない。本作の最後は日本語の白痴の感じである。白痴に向かって進む小説なら邦題がそれほどおかしいわけでない。

ともかくidiotにそのまま該当する日本語がないわけだから的外れではない『白痴』という邦題が使われている、くらいの理解でいいだろう。

[ムイシュキンの白痴ぶり]

小説の主人公はムイシュキン公爵である。ただドストエフスキーの他の長篇小説でもそうだが、主人公級の重要人物が多く登場する。

レフ・ニコラエヴィチ・ムイシュキン公爵について(望月哲男訳ではムィシキン、小沼文彦訳、亀山郁夫訳ではムイシキン、米川正夫訳、木村浩訳ではムイシュキンである)大抵の読者はムイシュキンが馬鹿だと言われる、しかしながら美しい人間であるとの知った上で小説を読み始めるのではないか。それで頭からムイシュキンをそういう者だと理解して読む。ムイシュキンを虚心に見ていくとどうか。

小説の初め、汽車の中でロゴージンと役人レーベジェフに会う。その際、ムイシュキンが自分は神経の病でありスイスで四年間治療してきたと話す。まだ完治していないと言う。ここの列車内の会話でも、ペテルブルクに着いてからのエパンチン将軍家の会話でも、ムイシュキンを馬鹿だとは思わないだろう。ムイシュキンはロゴージンにすっかり気に入られる。エパンチン将軍家でも好意を持たれる。

邪気のないムイシュキンの態度にみんないい人だと思うのである。ただ率直な物言いは、周囲の状況等を勘案せず、常識がない、馬鹿だと思われるにつながる。

それにみんなムイシュキンがスイスで治療してきたと知っているので、馬鹿だと先入観がある。

以下はエパンチン将軍家でムイシュキンに対して言われたidiotである。

「でもあの公爵、ひょっとしてお馬鹿さん(イディオット)どころか、たいしたくわせ者かもしれないわ」エパンチン将軍の長女アレクサンドラの言葉(『白痴』1、望月哲男訳、河出文庫、2010年、p.113)

「まったく何も分かっていないんだから・・・この白痴(イディオット)が!」秘書ガヴリーラ(ガーニャ)のつぶやき(同上、p.165)

「・・・ああ手に負えない白痴(イディオット)だ!」ガヴリーラの憤懣(同上、p.186)

以上、「お馬鹿さん」も「白痴」も原語はidiotで、題名と同じである。ガヴリーラの言は日常語なら馬鹿が、とか馬鹿野郎の方が合うと思うが、題名と同じ言葉を使っていると示したくて、白痴を使ったのではないかと想像する。

ムイシュキンは知能の点では劣っていない。それどころか鋭い洞察力を持つ。加えて予言能力さえ持っている。小説の初めの方、エパンチン将軍家で、ガヴリーラの質問、ロゴージンはナスターシャと結婚するだろうか、にムイシュキンは次の様に答える。(第1篇第3節)

「そうですね、結婚するだけなら、もう明日にでも結婚すると思いますよ。でもいざ結婚したら、おそらく一週間で相手を斬り殺してしまうかもしれませんね。」

(『白痴』1、望月哲男訳、河出文庫、2010年、p.75)

この時点ではまだムイシュキンはナスターシャに会っていない。ロゴージンから話を聞かされ、写真を見ているだけである。

ムイシュキンはキリストになぞらえられる。キリストは多くの奇蹟を行なった。現代のキリストなら予言できても不思議でない。

もう一つムイシュキンの特異姓は恋愛感情に関してである。後に書く。

[恋愛模様]

ナスターシャ・フィリポヴナ・バラーシコワは女主人公といっていい存在である。出自は貴族ながら幼いうち両親を亡くし、隣人トーツキイに扶養される。教育も受け長じて贅沢もできるようになる。ただ奢侈には興味がない。少女時代にトーツキイの囲い者にされた。この過去を痛く恥じ、世の中を呪っている。トーツキイが結婚しようとすると邪魔せずにはおかない。

第4篇第8節で、ムイシュキンの愛を巡って、ナスターシャと令嬢アグラーヤは対決する。ここの部分は山場の一つであるが、アグラーヤによる「謎解きナスターシャ」といった趣になる。アグラーヤはナスターシャに向かって次の様に言う。

「・・・あなたという人は、ただひたすらご自分の恥辱だけを、そしてご自分が辱められた、傷つけられたという絶え間ない思いだけを、愛することしかできない人だからです。」

(『白痴』3、河出文庫、望月哲男訳、2010年、p.311)

正直、ナスターシャは自分の恥辱によって動かされているのかと思わせるような行動をとるのが本小説である。

ナスターシャは第1篇の終わりの方、自宅の夜会で、いきなりムイシュキンから求婚される。過去の恥辱によって劣等感の塊になっていたナスターシャは、ムイシュキンから純潔なあなたを受け入れたい、あなたから名誉を与えてもらう、愛している、あなたのためなら死ねると言われる。女なら誰でも感激するだろう。

更に文無しと思われていたムイシュキンが巨額の財産(後にそれほどでないと判明する)を相続すると分かる。ナスターシャは公爵夫人になれるのである。この夢のような話を振って、自分を熱愛しているものの、野蛮な商人に過ぎないロゴージンと逃げる。

このあまりに馬鹿げた振る舞いに同席者の一人はナスターシャを切腹する日本人に例える。切腹とは自殺という自虐の最たる行為をし、それでもって自分の敵に復讐した気になる奇行と理解しているから。ここでナスターシャは誰に復讐しているのか。金で解決しようとしているトーツキイ、金を目当てに結婚を考えているガヴリーラ、ナスターシャを情婦にしたい気でいるエパンチン将軍など、自分を取り巻く俗物どもに対してである。もちろん自分があまりに善人のムイシュキンにふさわしくない、ムイシュキンを不幸にしてしまうと感じたため逃げたのである。

第2篇第3節でムイシュキンはロゴージンと再会する。ナスターシャの夜会後の会話になる。ロゴージンと逃げ出したものの、式の間際になって逃げ出し、ムイシュキンのところへ行く。その後また逃げ、ロゴージンへ行くがまたそこから逃げる。ずっと後になって小説の終わりの方、第4篇第10節、ムイシュキンとの婚礼直前にロゴージンを見つけたナスターシャは「わたしを助けて! 連れて行って! どこでもいいから、いますぐに!」(『白痴』3、河出文庫、p.367)と叫び、去っていってしまう。いくら女が気まぐれだからといって、ナスターシャの行動はひどすぎないか。

アメリカ映画『卒業』(1967)でダスティン・ホフマン演じる青年は、映画の最終場面、好きな女が他の男と結婚しようとしている結婚式から女を連れて逃げ去る。この場面は有名でハリウッドで語り草となっている。その百年前、『白痴』ではもっと頻繁に結婚直前逃走劇をやっている。

ムイシュキンを真に愛しているナスターシャは、ムイシュキンに幸せになってもらいたく、アグラーヤに手紙を書き、ムイシュキンとの結婚を促す。自分は身を引き、愛する人は幸せになってもらいたい・・・これは昔の日本のメロドラマを思わせる筋書きではないか! 正直なところ、そう理解するとナスターシャの行動は日本人的に見える。ナスターシャの行動は切腹的と言われた。ナスターシャを評したアグラーヤの言、自分の恥辱だけを愛している女、これはドストエフスキーに良く出てくるマゾヒズム性である。そうなるとこの辺りで日本人の感性とドストエフスキーは地下でつながっているのか。日本人のドストエフスキー好きの理由の一端はこう理解できるのか。ここまで書いて、そんな思いがしてきた。

パルフョーン・セミョーノヴィチ・ロゴージンはナスターシャをムイシュキンと張り合う。ロゴージンは熱狂的にナスターシャを愛しているが、そのナスターシャはムイシュキンを愛しており、ロゴージンには一顧だにしない。

ロゴージンはムイシュキンと義兄弟の契りを交わした後、ムイシュキンを殺そうとする。たまたまムイシュキンは癲癇の発作を起こして、刺されずに済んだ。ナスターシャを自分のものにすべく恋敵を排除しようとしたのである。しかしムイシュキンを殺してもナスターシャは自分に振り向いてくれないと分かる。

全く望みがないと知ると、可愛さ余って憎さ百倍でナスターシャを殺すしかない。

ロゴージンの行動は、ドミートリイ・カラマーゾフが弟アリョーシャに言う次の言葉を思い出させる。

「惚れるってことは、愛するって意味じゃないぜ。惚れるのは、憎みながらでもできることだ。」(カラマーゾフ第3篇第3節、新潮文庫、上、原卓也訳、昭和53年、p.194)

もっともロゴージンはドミートリイ系の人間でない。ドミートリイのような純粋さはない。もっと暗い。スヴィドリガイロフの系統である。『白痴』の有名な黒澤明の映画でロゴージン役は三船敏郎が演じているが、三船のイメージを(持っている人は)ロゴージンにかぶせるべきでない。

ナスターシャとアグラーヤの対決の場面で、最後にナスターシャはアグラーヤに向かって叫ぶ。(第4篇第8節)

もし望みならムイシュキンに、アグラーヤを捨てて自分と結婚しろと命令してやる。ロゴージンなど追い払ってやる。出て行け、ロゴージン!

これがロゴージンをして殺害する気にさせた、直接のきっかけになったかと思うほどである。

アグラーヤ・イワーノヴナ・エパンチナはエパンチン将軍の三女であり、ムイシュキンのもう一人の恋愛相手である。ナスターシャに比べそれほど話題にならない。

アグラーヤはカラマーゾフの最初の方に出てくる、フョードルの最初の妻、アデライーダ・イワーノヴナ・ミウーソワと同じ型の女である。そのアデライーダは名門貴族の出で美貌に恵まれながら新しい思想に興味を持ち、おかしな結婚をロマンスと空想し破滅する。

ムイシュキンとアグラーヤの関係は次の様に進む。

第2篇第1節で、ムイシュキンはアグラーヤに手紙を書く。ナスターシャが逃げ去った後である。あなたは自分に必要だ、どうしても幸せでいて欲しい、という内容である。ムイシュキンの意図は不明だが、恋文に読める。後に第2篇12節でアグラーヤの母親エリザヴェータ夫人にこの手紙の件で問い詰められる。第3篇第2節ではアグラーヤはみんなのいる前で、ムイシュキンに向かってあなたのような変な人とは結婚しないと宣言する。第3篇第3節で、アグラーヤとムイシュキンは決闘の話をし、アグラーヤは朝早くベンチで会いたい旨の手紙を渡す。第3篇第8節で、アグラーヤとムイシュキンの逢瀬がある。ガヴリーラが好きだと心にもない嘘をつく。ナスターシャからアグラーヤにムイシュキンとの結婚を勧める手紙をもらったと告げる。第4篇第5節で、ムイシュキンはアグラーヤに結婚の申し込みをする。

第4篇第6、7節は結婚お披露目の夜会である。ここでムイシュキンは恩人がカトリックに改宗したと聞いて驚愕し、饒舌になって熱弁をふるう。

普段物静かな人が突然感情を爆発させる場合がある。自分を振り返ると言いたい放題、やりたい放題しているわけではない。当たり前だ。しかしなぜか他人はその意思通りの言動をしていると思いがちである。喋らないのは喋りたくない、あるいは意見がないと解釈してしまう。実際はそうではない。だから何かの拍子に感情を露わにされると驚くのである。

ここでドストエフスキーはムイシュキンにカトリックへの攻撃とか、社会主義はカトリックが生み出したとか、自分の意見を代弁させている。

作者の代弁ではこれより前、第3篇第4節でレーベジェフにヨハネ黙示録からの引用で鉄道網の発達に留まらず近代物質文明への批判や、中世の飢饉による醜行なども言わせている。小説初めの登場では金棒引きの太鼓持ちにしか見えなかったレーベジェフがいっぱしの知識人のようになっている。

ムイシュキンの饒舌は、不注意で支那焼の花瓶を壊してしまうまで続く。みんなが自分の失策を責めないので人の好いムイシュキンは感激する。

このムイシュキンの失策は『赤と黒』でジュリアン・ソレルがやはり不注意で日本の花瓶を壊してしまう出来事を思い出すだろう。(第20章「日本の花瓶」)令嬢マチルドは汚い花瓶だったので喜ぶという話である。偶然だろうが東洋の花瓶の損壊で一致しているのは面白い。

アグラーヤはムイシュキンと婚約したものの、相手はナスターシャを好きではないかとの疑いがぬぐいきれない。それをはっきりさせるためナスターシャとの前でムイシュキンの気持ちを確かめる。これが決裂をもたらす。

さてムイシュキンのナスターシャとアグラーヤに対する愛情である。

ナスターシャとアグラーヤの対決の後、第4篇第9節で、エヴゲーニー・パーヴロヴィチ・ラドームスキー(アグラーヤに気があり、後にナスターシャと知り合いだったと分かる青年)は、ムイシュキンに向かい、二人に対する愛情を確かめる。ここの部分は謎解き白痴の趣になっている。

ラドームスキーはムイシュキンに、ナスターシャとアグラーヤ共に愛しているのかと確認するとムイシュキンは肯定する。これを聞いてラドームスキーは驚き、何を言っているのかと叫ぶ。

読者は何と思うだろうか。男なんて浮気者さで済ますのか。ドストエフスキー自身も最初の妻、マリヤ・ドミートリエヴナが存命中にアポリナーリヤ・プロコーフィエヴナ・スースロワと交際し外国旅行までしている。

明らかにナスターシャとアグラーヤに対するムイシュキンの恋愛感情は違う。天上の愛と地上の愛、アガペーとエロス、「聖愛と俗愛」というティツィアーノの絵があった。

まずナスターシャに対しては憐憫を感じている。広い意味での愛であると言っても、恋愛感情とずれる気がする。大体ムイシュキンのナスターシャに対する態度はよく分からない。

会ってろくに相手を知らないうちに、いかに精神的に優れた存在か誉めそやす。ドン・キホーテは単なる村娘のアルドンサを、騎士が敬い愛を捧げる貴婦人ドゥルシネーアと思い込む。ドン・キホーテの頭がおかしいせいだが、ムイシュキンも思い込みでナスターシャに対しているのか。何度もナスターシャは精神がおかしいと弁解しているし、ラドームスキーに対してナスターシャは気が狂っているので顔が怖いと言っている。どういう意味か。

アグラーヤを振っておきながら、後から説明に行きたいなどと言っており、精神がまともかと思いたくなる。小説の初めにムイシュキンはロゴージンに向かい、病気なので女を全く知らないと答えている。色んな解釈があるらしいが、そもそもムイシュキンは異性愛が無理なのか。現代人の愛の不毛、といったらこれまた昭和時代の通俗小説の宣伝文みたいに聞こえる。ただしアグラーヤへの愛は普通に見える。憐憫を恋愛より重きを置かなくては、とする考えなのだろうか。

[翻訳について]

木村浩訳、新潮文庫、上巻600頁、昭和45年、560円(昭和63年31刷)、下巻560頁、昭和45年、560円(昭和63年19刷)

筑摩版小沼訳全集第7巻(昭和38年)

河出版米川訳全集第7〜8巻(昭和44年)

木村浩訳新潮社版全集第9〜10巻(1978)

1870年、「ザリャー(黎明、暁)」誌に発表。

[梗概]

(ネタバレが書いてある)

ヴェリチャーニノフは気になる男を見かける。それがかつて知っていたトルソーツキイとわかる。実はかなり前、ヴェリチャーニノフはトルソーツキイの妻と関係があった。ヴェリチャーニノフは、その妻は亡くなったと聞かされる。トルソーツキイは娘がいる。それを聞くとヴェリチャーニノフは自分の娘ではないかと思う。娘を自分の知り合いの家に連れていき世話をしようとする。しかし病弱な娘は亡くなる。

トルソーツキイはその後、少女と言ってもいいくらいの娘と結婚しようとし、ヴェリチャーニノフをその家族に引き合わせる。ヴェリチャーニノフはその家で人気者になるが、トルソーツキイは嫌われている。少女は結婚する気はないとヴェリチャーニノフに言う。

二人が家に帰ってから青年がやって来る。彼は少女と結婚の約束をしていると、トルソーツキイに言う。その夜、ヴェリチャーニノフは病気がひどくなりトルソーツキイは助ける。しかし明け方にトルソーツキイは恐ろしい行為に出る。

後日談があって、ヴェリチャーニノフは再婚したトルソーツキイに出会う。妻は若い将校を連れていた。

[感想のようなもの]

トルソーツキイはドストエフスキーの小説に出てくる一つの典型的人物。卑屈でマゾ的、いきなり高圧的態度に出る、などドストエフスキー好きにはおなじみの人間である。

我々も日常は普通にふるまっているが、時には激情的になって内心をぶちまけたいと思う。多くは我慢している。ドストエフスキーの登場人物はそれをそのまま言動に出す。

主人公は二人いてトルソーツキイとヴェリチャーニノフである。トルソーツキイは変な人とすぐわかるが、ヴェリチャーニノフもあまりまともに見えない。浮気して子供をつくってもあまり気にかけない。ヴェリチャーニノフはドストエフスキー自身をモデルにしているらしい。正直ドストエフスキーは付き合う相手としては楽しい人ではなかったのだろう。

題名について

『永遠の夫』という題を亭主になるしか能のない者、と説明している場合もあるが、江川卓の説明が分かりやすい。(集英社世界文学全集第43巻、1979年、p.450)要約すれば次のようになる。

これは「永遠の情人」ドン・ファンに対応する。永遠に(いつも)寝取られている亭主、という意味である。意訳すれば「万年寝取られ亭主」となる。小説を最後まで読めば分かる。

千種堅訳、新潮文庫、258頁、昭和54年、320円(平成元年14刷)

米川正夫訳、河出グリーン版世界文学全集第2期第10巻、昭和38年

筑摩版小沼訳全集第5巻(昭和43年)

河出版米川訳全集第10巻(昭和52年)

千種堅訳新潮社版全集第8巻(1978)

水野忠夫訳集英社ベラージュ版世界文学全集第43巻(1979)

1871〜1872年に「ロシヤ報知」に連載。

[梗概]

実際の事件を基にした、革命グループによる同志殺害を大きな背景とする。

地方都市に住む未亡人と友人の1840年代知識人、彼らの息子たちや教え子らが大きな役割を果たす。特に未亡人の息子スタヴローギンは小説の主人公とされながら、殺人には前面に出てこず常に神秘的とも言える雰囲気で描かれる。

革命グループの仲間は謎めいた思想を語り、ドストエフスキーに思想性を読み取ろうとする読者にとってとりわけ評価の高い作品となっている。

「『カラマーゾフの兄弟』と並んで、ドストエフスキーの思想的、文学的探究の頂点に位置する大作であることは論議の余地がないようである。」という評価がある。(新潮文庫『悪霊』下、昭和46年、p.619、江川卓の解説)

[どう読むか]

一体文学作品にどう接するか。これは読者個々人の問題であり正解があるわけでもなかろう。中には作品の主題の理解、とする考えもある。「この作品で言いたかったことは要するに〜である」と一言のもとに要約する。これが文学の理解だと。映画などの評でも「何を言いたいのかよくわからない」という意見を目にするが、こういう立場であろう。

自分はこういう読み方をしていない。しかしもしこのような仕方であれば『悪霊』は単純明快な作品である。

要するにドストエフスキーの革命運動批判なのである。自ら(政治)パンフレットと思われても構わない、と言っているくらいだ。(ストラーホフ宛1870年3月24日付書簡)

(本節と次節はネタバレが書いてある)

冒頭延々と描写されるステパン氏、彼は1840年代型の知識人である。ロシヤの1840年代は自由主義時代であった。西欧の新しい思想が社会に流行し、政治的にはいわゆる進歩派が風潮となった。ステパン氏が盛んに口にするフランス語は、彼の西欧かぶれを表わしている。

革命運動を行なう若い人物たちのうち主要な者はすべて彼の教え子であり、指示するピョートルは息子である。不思議な雰囲気のスタヴローギンは、外見だけの中身カラッポ野郎であり、仮面のような美青年という設定はこれを表わしている。

革命運動に関わるような西欧思想の悪鬼に憑かれた豚どもは、このようにどうしようもない連中であり、自滅して溺れてしまうしか道はない。その豚どもに殺害されるシャートフがドストエフスキーと同じくスラヴ主義者(西欧派と反対)である。もう寓話を通り越して図式的な感じさえしてしまう。

もし上のような理解だけで終わってしまったら、文学としては面白くない。自分は小説として読んでいるのである。小説としての感想や評価は各人それぞれであろう。以下、この小説の情報の幾つかを整理していきたい。

[成立の経緯]

革命同志殺害のモデルとなった事件は、1869年に起きたネチャーエフ事件である。バクーニンと知遇のあった青年革命家のネチャーエフは、反革命分子とみなした同志の大学生イワノフを殺害させる。

当時外国(ドイツ)にいたドストエフスキーはこの事件を新聞で知り、いたく関心をそそられ、早速小説化を考える。義弟から被害者イワノフについて聞かされていた、とアンナ夫人の回想にある。(『回想のドストエフスキー』上、筑摩叢書、1973年、p.225〜226)もっとも義弟の話が小説執筆のきっかけになったというのは、アンナ夫人の記憶違いか思い込みだろうと、小沼文彦は斬って捨てている。(筑摩版小沼訳全集第18巻、p.511)

ドストエフスキーの諸長篇はあれだけの大作であるから、簡単には書けるものではない。しかし特に『悪霊』に関して、困難を極めたその成立事情は有名である。

まず上記のネチャーエフは小説ではピョートル・ヴェルホーヴェンスキーとして描かれる。しかし執筆途中にスタヴローギンという人物が浮かび上がり、大幅な変更を余儀なくされる。このあたりについてはカトコフ宛書簡1870年10月8日付を参照。

更に「スタヴローギンの告白」問題が起きる。スタヴローギンがチホン僧正に物語る内容があまり道徳的でないとして、連載していた「ロシヤ報知」に掲載を拒否される。社主カトコフは家庭向け雑誌にふさわしくないと考えた。

ドストエフスキーは縮小、修正等で対応を試みたようだが(雑誌の編集部リュビーモフ宛書簡1872年3月18日付)、結局叶わず、公表され刊行された『悪霊』は、現在読めるものから「スタヴローギンの告白」の章を除いた分である。(単行本にした際、連載から修正を加えた)

『悪霊』は「ロシヤ報知」に1871年11月までに第一篇、第二篇が発表された。スタヴローギンの告白問題が起きる。連載は中断、1872年末の同誌に第三篇が公表され完結した。

[スタヴローギンの告白]

上に書いた事情は後年の我々は知っている。ただし長年「スタヴローギンの告白」なる章があることさえ一般には未知であった。在り処も不明であった。発表後50年経ち、20世紀になり体制もソ連となってからその原稿は発見された。1921年のことである。

しかもほぼ同時に2種類の原稿が見つかった。一つは校正刷りにドストエフスキーが色々手を入れたもの、もう一つはアンナ夫人の手書きの写しである。両者は異同があり、以下で違いを述べる。

このように「スタヴローギンの告白」は長い間不明であった原稿が後年見つかり、内容も確かに家庭向け読み物として適当と思われない、といった話題性から注目度が高い。しかしその後半で語られる悪業は『罪と罰』のスヴィドリガイロフもやっているし、そういう観点からは目新しさはない。

自分としてはこの章が小説全体にどういう意味を持つか、スタヴローギンという人物理解にどう関係するかに関心がある。

また発表できなかった事実が『悪霊』に与えた影響も気になる。もちろん影響を与えたのであろう。連載は約一年間中断している。「スタヴローギンの告白」をなんとか載せようと苦慮していた。掲載が拒否されていなかったら『悪霊』の第3篇は現在とかなり違ったものになっただろう。

しかしこれは考えてもせん無きことである。『悪霊』は今読めるものしかないのだ。仮定法過去完了の話をしていてもしょうがない。カラマーゾフの続篇について未練がましく延々と書いた。自分のサイトだから書いたが意味ないと承知している。人間というものは考えてもしょうがないことを、色々考える生き物なのだ。

我々が読める現在の翻訳本はすべて「スタヴローギンの告白」が入っている。古い訳本にはないし、ソ連時代の刊行物にも入っていなかったという。

その挿入箇所について若干触れたい。

実は現在普通に読める翻訳(米川、江川、小沼、池田、亀山)では、江川訳を除いて第二篇第八章「イワン皇子」と九章「ステパン氏差押え」の間に、当初公表する予定の場所に「スタヴローギンの告白」が挿入されている。

江川訳のみ付録として最後につけられている。現在の訳本では多分最も多く読まれているであろう江川訳が、例外なのである。発見以前と同じにして、「スタヴローギンの告白」は巻末に置いている。もちろん本文中に予定の箇所を示してあるので、読者はそこから巻末の「スタヴローギンの告白」を読むという選択は自由である。江川自身による理由は訳本説明のところに書いた。

ところで大江健三郎はロシヤ文学者の沼野允義との対談の中で、スタヴローギンの告白の場所について

「あの章がもともとあった場所に置かれるべきであって、最後に付録として読まれてはならない」

と言っている。(『21世紀ドストエフスキーがやってくる』、集英社、2007年、p.122)

この扱いは江川本しかしていないのだから、大江の言は江川の措置への批判である。

正直自分は大江の意図を十分理解できていない。上に述べたように今残っている『悪霊』本文が「スタヴローギンの告白」抜きを前提に書かれたなら、もともとあった場所などどこにもないのである。もし当初の場所に掲載されていたらその後の筋が変わっただろうから。ここに「スタヴローギンの告白」がなかったら、これこれの点で作品の理解で困るとか言って欲しい。

「スタヴローギンの告白」の版と訳本の扱い

「スタヴローギンの告白」には、上に述べたように校正刷にドストエフスキーが添削したものと、アンナ夫人の筆写版がある。筆写版にしても校正刷が元である。

大きな違いを述べると筆写版にはスタヴローギンの窃盗の挿話がなく、少女の話の部分も異同がある。なぜ筆写版でこのようになっているか不明である。もちろん筆写版の方で目立つ部分が、校正刷版にない場合がある。

以下、各訳本の扱いを述べる。

米川訳では「より内容豊富な校正刷りを基として、部分的に筆写原稿からも追補を加えたものを台本として用いた」(河出版米川訳全集第10巻、昭和45年、解説、p.497)

基本的は校正刷を使用している。そのため《スタヴローギンより》と題された告白本体を読んでいる途中、原稿が抜けているとチホンが言い、スタヴローギンとのやり取りの部分、これは筆写版にしかないので、米川訳にはない。ただし上記全集の解説p.497~498にこの部分は訳されている。なお岩波文庫ではこの部分はない。

小沼訳と池田訳では、校正刷版、筆写版共に取り入れた形にしている。

小沼訳では「A(引用者注:原本、最初の校正刷)とB(同:筆写版)を綜合してその全部を収録した」(筑摩版小沼訳全集、第8巻、昭和42年、あとがき、p.713)としている。

池田訳では「わたしの翻訳では、この両者の異同を埋めて、物語の筋に脱落のないように配慮してある」(新集世界の文学、第15巻、昭和44年、解説、p.468)とある。

江川訳では「校正刷版をテキストとして使用し、それにドストエフスキー自身が手を加えている部分を注の形で示すと同時に、筆写版との異動についても明示することとした。」(新潮文庫、下、昭和46年、p.529)としている。最初の校正刷、ドストエフスキーの添削、筆写版の違いが分かるようにしている。

最新の亀山訳では次のようにしている。小説中に取り込んだ「スタヴローギンの告白」は校正刷の原本を使用し、別巻で原本の校正刷、それにドストエフスキーが添削した版、更にアンナ夫人の筆写版と3種類の告白を載せている。本サイトの『悪霊』の項全般に、亀山訳本が見つからなく参照できていない。告白も別巻を設けて3種とも載せているが、同本の情報は見ていない。

[訳名について]

本書は『悪霊』なる邦題で、これまで読まれてきた。大正4年の森田草平による英訳からの初訳以来である。『悪霊』という訳名も森田による。なぜ『悪霊』としたか。森田がその訳者の序で説明している。ルカ福音書からの引用を説明した後、

「で、もし和訳聖書の訳語に従うものとすれば、『悪鬼(あくき)』とすべきところである。ただ『悪鬼』では語呂が悪いのと、もう一つ人に憑くというような心持が出したいために、わざと『悪霊』として見た。別に意味はない。」

(泰西名著文庫、国民文庫刊行会、大正4年、新字新かなに変え、漢字の一部をかなにした)

森田が参照した聖書は詳らかでないが、手元にある大正改訳文語の聖書の該当箇所を見ると悪鬼とある。「あくき」と読みが振ってある。

ただし今の口語訳新共同訳聖書を見ると、悪霊とあって「あくれい」と振っている。

森田の挙げる後半の理由は、積極的なものだが、同意するかは人によるかもしれない。

一般的に悪霊という言葉のイメージはどのようなものだろうか。岩波国語辞典第五版(1994年)を見ると「たたりする、死人の魂。もののけ。怨霊。」とある。正直我々の理解に近いと思う。しかしながら原題はおどろおどろしい死人の霊、とはやや違うらしい。

先に挙げた大江との対談の中で沼野允義は、

「『悪霊』のタイトルについて補足させていただきますと、これはロシア語の原題では、”Besy”といいまして、文字通りには「悪魔たち」くらいの意味です。」(同書、p.129)

と言っている。

小沼文彦はその訳本のあとがきで

「ロシヤ語の「Besy」は同じ悪魔でも「Chort」よりは軽い、滑稽味をおびたもので、『悪霊』は必ずしも適当な訳語とは思われないが、大正四年に発行された森田草平氏の邦訳以来、この訳語が使われることになっているので、そのまま踏襲することにした。」

(筑摩版小沼訳全集第8巻、昭和42年、p.713)

と記している。

ロシヤ文学者の中村健之介は本書を『悪鬼ども』と呼ぶ。たたりをする死者の霊、というより鬼が適当という見解によるものだろう。(どうでもいいが「ども」は必要ないと思う。日本語は単複の区別はないし。昔D・H・ロレンスの『息子と恋人』を『息子たちと恋人たち』と訳してある例を見たが、うるさいとしか思わなかった。)

英訳の古典として知られるConstance Garnettの訳名はThe Possessed(憑かれた人々)であった。革命思想にとりつかれた人々の意である。最近はDemonsやDevilsが多いらしい。中国語訳は群魔とウィキペディアにあり、複数形とわかる点は良い。

小説の中で『悪霊』という言葉がふさわしいと思う箇所は、「スタヴローギンの告白」の最初の方でスタヴローギンが話す、悪霊を見たと言うところである。イワン・カラマーゾフを思い出してしまう。あそこは鬼でなく霊だろう。悪い霊をスタヴローギンが見たという。

最近古典等の新訳をする際に従来使われてきた訳名でなく、新しい邦訳名を使う場合がある。もちろん訳者がその方が正しく、適当であると判断したからだろう。しかしながら個人的は違和感を覚えることが多い。

「〜という邦訳名で知られる作品の原題は〜という意味である」との認識は必要である。しかしそれが直ちに訳名の変更まで必要があるかどうかは別と思う。

従来からの邦訳名は歴史の重みがある。『悪霊』について言えば百年以上使われている。日本人のこの小説理解と訳名は分かちがたく結びついている。いくらより適当と思われても、簡単に変えてしまっては軽々しいという感が拭えない。

脱線(いつもだが)するとモーツァルトに『魔笛』という歌劇(歌芝居)があり、我が国でとりわけ人気が高い。この歌劇の原題、英訳するとMagic fluteにあたる独語である。もし『魔笛』でなく『不思議な笛』という邦題だったらあんなに人気があったかしらんと思う。いや邦題に関係なく傑作だから人気があるとファンに言われそうだが。

[登場人物の幾人かについて]

スタヴローギン

この小説の主人公はスタヴローギンということになっている。

しかし事前知識も何もなく、特に革命家たちによる殺人事件に興味を持ってこの小説を読むと、ピョートルを主人公と思ってしまうかもしれない。そういう「誤解」した作家の文を読んだことがある。

スタヴローギンは良くわからない人物というのが第一印象である。

小説でも最初の方に登場した際から奇矯な行動で驚かせる。この突飛な言動で読者の度肝を抜く、という手法は極めてドストエフスキー的、彼の十八番である。ドストエフスキーの登場人物は精神を病んでいるように見える、というよくある評はスタヴローギンに典型的に言える。

読者にスタヴローギンを精神がおかしい者、で片付けられては困る。作中何度も、最後の一行に至るまでスタヴローギンは正常であったと断っている。最後の文は医学的に見ればおかしいが、作者はスタヴローギンの精神は正常であったと駄目押ししているのである。

スタヴローギンは、ニヒリストという言葉を思い出させる。ともかく虚無的なのである。

またドミートリイ・カラマーゾフはアリョーシャに、イワンは墓石、と言っている。(第1部第3篇第4節、カラマーゾフ(上)新潮文庫、昭和53年、p.207、なお同ページの注で墓石は口が固いという意味とある)自分としてはイワン・カラマーゾフより、墓と言ったらスタヴローギンの方が相応しい気がする。中身がらんどうという感じ。

ここでニヒリストとか墓石というのは自分の直感的なイメージで言っている。「正しい」意味を吟味して使っているのではない。実際ドストエフスキーはニヒリストと並んでスタヴローギンを位置づけている。(後述のリュビーモフ宛書簡、ここでは引用していない)

スタヴローギンは否定的なイメージしかないのである。世界文学の主人公でスタヴローギンほど否定的に描かれた者があったか。ここで否定的とは積極的な悪さをするとは正反対で、背後にあってイメージがつかみにくい、という意味である。

ドストエフスキー自身のスタヴローギン論に触れておく必要があろう。

ドストエフスキーは『悪霊』について書簡で色々述べているが、スタヴローギンを次の2通の手紙で語っている。

「(前略)どうも小生にはこれは――悲劇的な人物であるように思われます。(中略)小生の意見によればこれこそまさにロシヤ的な典型的な人物です。(後略)」

(カトコフ宛1870年10月8日付、筑摩版小沼訳全集第16巻、p.427)

「(スタヴローギンの告白を削除、短くしたと説明の後)それでこのなかば気違いじみた突飛な行動の一部始終は、いずれあとからもっと力強い意味づけがされることになります。(中略)われわれの、ロシヤ人のタイプです。つまり、なにも進んで怠惰になろうとしたわけでなく、あらゆる肉親的な絆を、それになりよりもまず、信仰を失ったために怠惰になった人間のタイプです。ふさぎの虫のために身を持ちくずしてしまいましたが、しかし良心的で、生まれ変わってふたたび信仰を持つようになりたいと、受難者のように必死の努力をつづけている人間のタイプなのです。(後略)」

(リュビーモフ宛1872年3月18日付、筑摩版小沼訳全集第16巻、p.539〜540)

このリュビーモフ宛の手紙を見ると、スタヴローギンは「ふたたび信仰を持つようになりたいと、受難者のように必死の努力をつづけている人間のタイプ」なんだそうである。またスタヴローギンの悪業は「あとからもっと力強い意味づけがされることにな」っているだろうか。この時はスタヴローギンの告白が掲載される可能性が残っていた。だから変わるスタヴローギンの構想があったのだろう。

ここでスタヴローギンをロシヤの典型的な人物と言っている。すなわち当時の知識人を指す。キリスト教を捨てロシヤの大地から離れてしまっている連中である。スタヴローギンはきちんとした教育を受けたにもかかわらず、最後の書簡のロシヤ語は間違いだらけである。西欧の現代的知識はあってもロシヤの魂を持っていないことを示す。

スタヴローギンはなぜ自殺したのか。

一般的に言って小説というものは、あまりに人を作中で殺し過ぎていないか、と常々思ってきた。その極北が『悪霊』であろう。ほとんどの主要人物が死ぬ。ピョートルが逃亡してしまうのは、モデルとなったネチャーエフがそうだったからである。

多くの小説に自殺が出てくる。自殺についての現代的な知識からすると、納得がいかないものが多い。例えばどう見ても自殺するタイプでない者が自殺したりする。しかし現在の知識で断罪するのでなく、作品でどう意味を持つのか、が重要であろう。

『作家の日記』1876年10月第1章第4節で、理屈をつけて自殺する男の手記を書き、同年12月第1章第3節辺りでその解説を書いている。

不死の信仰を持たない者は生きていられない、がその主張である。この理屈は現代の我々には縁遠い。しかしドストエフスキーはそう確信していた。

上の書簡で明らかなようにスタヴローギンは、信仰を取り戻したいと苦闘しているのである。その解決ができなかったため自殺した。

ドストエフスキーの作品で否定的な人物の系列、ラスコーリニコフ或いはスヴィドリガイロフ、スタヴローギン、イワンは、自分には弱い人間に見える。

それは現代の言葉で言えば良心、ドストエフスキー流の言い方なら信仰を捨てきれていないからである。

シャートフに、スタヴローギンの言葉として次のように言わせている。

「無神論者はロシア人たりえない、無神論者はただちにロシア人たることをやめる」(第2篇第1章「夜」第7節、新潮文庫、上、江川訳、昭和46年、p.390〜391)

スタヴローギンは未だロシヤ人であり、それは信仰を持てるようになりたい努力を続けている、を意味する。これが上記書簡にあるスタヴローギンの苦悩である。そもそもシャートフの、ロシヤがスラヴの盟主になり世界を救済するという主張は、元はスタヴローギンから出てきた。スタヴローギンはスラヴ派出身なのである。

スタヴローギンを「悪魔的超人」(新潮文庫、下、昭和46年、のカバー裏の宣伝文)とみなす、或いはそう思いたい読者は多いだろうが、自分にはそう見えない。

ドストエフスキーは同時代の西欧派青年知識人の苦悩を描きたかった。当初はネチャーエフをモデルとしたピョートルを考えていたかもしれない。しかし革命運動に対するドストエフスキーの嫌悪、軽蔑を反映して、首謀者であるピョートルは軽佻浮薄でずるいだけの男になってしまった。これではドストエフスキーの意図は果たせない。そのためスタヴローギンを創造したのではないか。

内面の虚ろなスタヴローギンは、ピョートルを初め取り巻き連に尊敬、憧憬の対象となる。少しでも人生経験のある者にとって不思議でもなんでもない。実際に優れた人物が尊敬されるわけでない。人間誰しも思い込みで世界を理解しているにすぎない。

スタヴローギンのように見映えが良く、神秘的な雰囲気であればうってつけである。

だからスタヴローギンは偶像idolになり、お神輿として担ぎ出される対象になる。しかし彼はイワン皇子(ロシヤ民話中の伝説の英雄)ではない。実体が明らかにされるだけである。

もし読者がスタヴローギンを悪魔的とか超人的とか、何か特別な人物としてイメージを抱いているのであれば、全くピョートル以下の取り巻きと同じ目で見ているということである。

以上「悪魔的超人」とか「世界文学が生んだ最も深刻な人間像」(同上)というような、何か煽情的に語られることの多いスタヴローギンのイメージを非神秘化してきた。しかしたとえ上に述べた理屈を受け入れたとしても、やはりスタヴローギンの解明にならない、極めて印象的な人間に見える、と言われるのではないか。それは小説の持つ力であり、ドストエフスキーの創造力によるのである。

ともかくこれは一体何なんだという人物である。

(追補)

スタヴローギンという人格はなぜ分かりにくいのか。

それは小説中、他人の眼で見たスタヴローギン、あるいは話し相手としてのスタヴローギンという形で多く出てくるためだろう。

スタヴローギン自身の考えが出ているのは小説中3箇所である。

1 「スタヴローギンの告白」、

2 リーザとの一夜の後(第3篇第3章「破れたるロマンス」)、

3 ダーリヤ宛の最後の書簡(第3篇第8章「結末」)である。

「スタヴローギンの告白」と題される章は、1)チホン僧正とスタヴローギンの会話、スタヴローギンの過去の告白のうち、2)少女の悲劇、3)その後、と三つに大別される。

》「告白」に現れる他の小説の登場人物との共通事項《

「スタヴローギンの告白」には他の小説の登場人物、スヴィドリガイロフとヴェルシーロフと同じ行為が書かれている。

少女に非行をする。死んだ少女の幻影を見る。これらは『罪と罰』のスヴィドリガイロフと同一である。

また夢で見たクロード・ローランの絵画的風景のような時代、これを「黄金時代」と名付け、ヨーロッパの理想的な時代と感じる。更にチホンの前で聖像を叩き壊す。

この二つは『未成年』のヴェルシーロフと同じである。本章は非公表だったから当時は『未成年』で、読者は初めて知った議論であり出来事である。

| スヴィドリガイロフ | スタヴローギン | ヴェルシーロフ |

| 少女への非行 | 〇 | 〇 | |

| 犠牲者の幻影を見る | 〇 | 〇 | |

| 黄金時代 | | 〇 | 〇 |

| 聖像損壊 | | 〇 | 〇 |

》スタヴローギンの精神構造《

上に引用したリュビーモフ宛書簡から伺えるように(また小説中では「告白」のチホン僧正の言葉、新潮文庫、下、昭和46年、注74、p.601、筆写版にある)、スタヴローギンの精神は次のようになっている。

キリスト教の信仰を失ったため、怠惰、退屈極まりない精神状態になり、そこから抜け出したいと思っている。これには信仰を取り戻すか、あるいは深く考えず無視する、の選択があった。後者では気まぐれに無意味な、あるいは常識から外れている行動をとって、憂さ晴らしをして時間を潰す。

同書簡には再び信仰を持つようになりたいと、受難者のように必死の努力を続いている、とある。スタヴローギンは信仰を得るか、無信仰の暗黒面dark sideに堕ちるかその狭間で苦悩している。小説のスタヴローギンの行動はその軌跡である。その悩みのため常識、善悪の基準はどうでも良くなる。

これは小説で描かれる出来事の前からある程度はそうである。ペテルブルクでの放蕩生活はその反映である。

《スタヴローギンより》の告白の出来事が起こる。ロシヤの入れ子人形のような名の少女の悲劇はスタヴローギンにとって決定的な契機となった。どういう意味か。この行為を恐ろしく悔悟し、スタヴローギンの悩みは一層募る。少女の幽霊に苦しめられる症状に現れている。もし悪魔のような人間だったら何も感じず普通でいられるはずである。

少女の悲劇の後、故郷に帰り気違いのふりをしたとある。読者が驚いた、小説第1篇第2章「ハリー王子、縁談」にある、スタヴローギン初登場時の奇矯な諸行動は作為的なものだった。非公表の資料である「スタヴローギンの告白」に小説の謎解きが書いてあるわけである。更に帰郷前マリヤ・レビャートキナのような「最低の女」(告白内の言葉)と結婚した。これらの自虐的と言える行動をなぜとったのか。少女の悲劇への自罰行動と考えらえる。

初めてスタヴローギンに会った際、仮面のような顔に見えたとは当時の精神面の現れであろう。

その後、世界漫遊というか、修行の旅に出る。世界修行によって、スタヴローギンはどう変わったか。少なくとも最初の帰郷時よりは落ち着いた。過去の不祥事について清算するつもりでいた。印刷してきた「スタヴローギンの告白」を公表するつもりでいた。スイスに移住する予定だった。

4年後に帰郷し、その時のスタヴローギンの顔は

「一見しただけでも、もうまったく論議の余地もない美男子に見え、当然、顔が仮面に似ているなどとは言えもしなかったことである。(中略)ひょっとすると、いまの彼の眼差しには何か新しい考えが宿っていたかもしれない。」(新潮文庫、上、昭和46年、p.286、江川卓訳)

表情が改善されたのは、最初の帰郷時よりは精神が相対的にましになったせいであろう。

第1部第5章「賢しき蛇」のワルワーラ夫人邸、主要人物が一堂に会するというドストエフスキー的場面で再登場する。ここでワルワーラ夫人とリーザの関心事項、スタヴローギンは結婚しているのか、という噂を確かめられる。否定する。その後、シャートフに殴られる。

小説の既読者は、スタヴローギンは嘘を言っていると分かる。なぜここで結婚を認めなかったのか。「スタヴローギンの告白」を携えて帰郷し、公表するつもりだったのではないか。チホンに公表を止められたのは、第2部第8章より後である。更に第2部第6章「奔走するピョートル」第7節でマヴリーキーに、同最終章では知事邸でみんなに結婚を明言している。

否定した理由で思いつくのはリーザとの結婚である。その後の第2部第1章「夜」第3節で「五日後にリザヴェータに結婚を申し込むと約束したからなんです。」(新潮文庫、上、昭和46年、p.350、江川卓訳)とある。「告白」の最後の方に二重婚を考えたとある。細かい点で他の部分との整合性が気になるがこの辺でおく。

またシャートフがスタヴローギンを殴ったのは嘘を言ったからでない。シャートフはスタヴローギンの結婚を知らない(知っているのは、ピョートル、キリーロフ、レビャートキン、死んだ男だけ、「告白」に書いてある)。第2篇第1章「夜」第6節になってスタヴローギンがシャートフを訪ね、結婚していると教えている。シャートフの妻や妹の問題でもない。そこに書いてある理由はスタヴローギンに対する大きな期待である。

それよりスタヴローギンが殴られて殴り返しもせず、後ろに十字を組んで耐えていたとある。スタヴローギンの自制心の強さを表わしているのかと見える。ただ「告白」に次の様にある。スタヴローギンは屈辱的、不名誉、滑稽な立場になると怒りと同時に並外れた快感をかきたてられた。頬打ちをくらった時も怒りを抑えていると快感が想像しうる限りを越えてしまうとある。スタヴローギンはマゾヒストだったらしい。これはドストエフスキー的人物の一つの特徴である。戯画化されている例はフョードル・カラマーゾフだろう。自分の滑稽さ、惨めさを売り物にしているのである。

第2篇第3章「決闘」第2節にあるガガーノフとの決闘は、スタヴローギンの心情が良く出ている。生に全く無関心なスタヴローギンは、殺される危険を何とも思っていない。外して撃つのは「もうだれも殺したくなかったから」(新潮文庫、上、昭和46年、p.451、江川卓訳)で少女の死以来の気持ちの表れであろう。もっともその後、妻やシャートフなどの運命に自分の意思とは関係なく関わるのはスタヴローギンの悲劇であった。

いきなり話題を変えるようだが、スタヴローギンにはラスコーリニコフと違って、ソーニャがいない。苦悩の中でソーニャを求めているのが本作のスタヴローギンである。精神的に苦しいスタヴローギンは自分を理解し、信仰を戻させてくれる伴侶を求めていた。

まず結婚しているマリヤ・レビャートキナ(スタヴローギナと言うべきか)にスイスに一緒に行ってくれと頼む。(第2篇第2章「夜(続き)」第3節)しかし相手にされない。

次にリーザ(リザヴェータ)である。第3篇第3章「破れたるロマンス」の記述にはスタヴローギンの心の状態が表れている。

正直、スタヴローギンがリーザとの結婚を望んでいたかどうかの問題がある。本能から来る欲望の充足なら分かる。

本章でリーザから見るとスタヴローギンには幻滅を感じざるを得なかった。リーザは悪魔的かどうかはともかく超人的な、力強い男を求めていた筈である。これはスタヴローギンの一般的印象だった。女が男に力強さを求めるのは普通である。

それがスタヴローギンはリーザに看護婦になってくれと頼むような弱々しい男に映った。

更に会話中、ピョートルがやって来てマリヤ等の殺人を告げる。スタヴローギンにこの犯罪に関わっているのかリーザは質問し、それに対する答えは次の様である。

「ぼくは殺さなかったし、反対だったけれど、あれたちが殺されることを知っていて、下手人を止めようとしなかった。ぼくから離れてください、リーザ」

(新潮文庫、下、昭和46年、p.301、江川卓訳)

スタヴローギンは殺人に対し罪を認めている。この少し前でピョートルが罪に問われないとスタヴローギンに保証しているにもかかわらず、である。何という良心的な態度であろうか。イワン・カラマーゾフと同じである。共に直接手を下さなかったのに、犯罪に自分の責任を深く感じているのである。

最後にダーシャ(ダーリヤ)宛の手紙である。

一体ダーシャは本作ではあまり出番はない(創作ノートでは大いに出てくる)。初めの方にワルワーラ夫人によってステパン氏に片付けられそうになる。また第2篇第3章「決闘」第4節で、スタヴローギンと何やら予言めいた会話をする。正直スタヴローギンが求めていたソーニャにあたる人物、小説では看護婦と言われる者がダーシャであるとは明瞭である。それではなぜ最初からダーシャを求めなかったのか。まずマリヤと結婚しているので、良心的で責任あるスタヴローギンはマリヤにスイスに同行を求める。断られる。次に女として魅力があったリーザに期待した。しかし肘鉄砲をくらわされる。客観的にはこの手紙を書いた時点でダーシャ以外はいなくなっている。

ダーシャ宛の手紙の後ろの方でスタヴローギンは自分の苦悩を語っている。自分の力を試した。善も悪もしたい気持ちがあったがうまくいかない。キリーロフのように自殺は出来ない。理性を失っていないからだ。自殺して心の広さを見せるような行為も嫌だ。憤怒も羞恥も絶望も感じなくなっている、と書いている。この手紙の後半は難しく、創作ノートに「スタヴローギンの手紙」(筑摩版小沼訳全集第18巻、昭和58年、p.497~499)としてやや敷衍して書いてあるので関心のある方は参照されたい。

「スタヴローギンの告白」で興味深いのはチホンとの会話である。

《スタヴローギンより》の告白を読んだチホン僧正は、公表を取り止めるよう説得する。公表したらスタヴローギンの社会的地位はなくなり更生など無理になる。会話の最後でチホンは、スタヴローギンに優れた長老のところへ行き、そこでの修行を勧める。スタヴローギンに信仰を取り戻す機会を作ろうとしたわけである。

スタヴローギンがチホンのもとにやって来たのは赦しを得たいと思ったからであり、チホンないし《スタヴローギンより》の読者の誰かが赦しを与えたなら心が軽くなると言っている。

「・・・ぼくは自分で自分を赦したい。これがぼくの最大の目的、目的のすべてなのです!(中略)そのときにはじめて幽霊が姿を消すだろうことを、ぼくは知っています。だからこそぼくは、無制限の苦しみを求めているのです。」

(新潮文庫、下、昭和46年、p.585、江川卓訳)

チホンは以上を聞き、そういう気なら既に凡てを信じているのではないかと叫ぶ。尤もスタヴローギンは醜聞を望んでいないだけではないかと冷ややかな反応しかしない。最後には自分の心を見抜いた不快な男とチホンを罵って去るだけである。

《スタヴローギンより》を読む前の会話で、チホンは完全な無神論でさえ、世俗的な無関心よりましだと言う。完全な無神論者は完全な信仰に至る最後の段階に立っていると。これはスタヴローギンの小説内の立場であろう。

この後、スタヴローギンはヨハネの黙示録にある「ラオディキアにある教会にあてた手紙」を読んでくれるよう頼む。チホンが暗唱した内容は、あなたは熱くもなく、冷たくもない行ないをしているが、どちらかであって欲しい云々、中途半端は良くないとのようである。無神論か完全な信仰どちらかが良いに通じる。

『罪と罰』の「ラザロの復活」より理解(勝手な?)しやすい気がする。容易に分かるように、チホン僧正とスタヴローギンの会話は、ソーニャとラスコーリニコフの会話に対応している。チホンは聖職者だから何を偉そうに言っても問題ない。

そもそもなぜ小説の最後でスタヴローギンは自殺したのか。信仰なくしては生きていられなかった、と前の方に書いた。それなら小説の始まる前に自殺していてもいいのではないか。

小説が進行する間、スタヴローギンは信仰を取り戻したく、苦しんで努力していた。しかし自分のせいで、マリヤほかが殺され、更にシャートフの殺害も自分の教唆が関わっているなら、スタヴローギンの精神が耐えられなかった。ロシヤからスイスへ移住と、物理的にもロシヤの大地から離れてしまうつもりだった。これらは説明になるだろうか。

理論上、スタヴローギンは救われる可能性があった筈である。信仰を取り戻したい気持ちと暗黒面に堕ちる間で悩んできた。もし救われていたらどうなったか。

それならスタヴローギンの更生の物語になる。

「・・・ひとりの人間が徐々に更生していく物語、彼が徐々に生まれかわり、一つの世界から他の世界へと徐々に移っていき、これまでまったく知ることのなかった新しい現実を知るようになる物語である。それは、新しい物語のテーマとなりうるものだろう。・・・」

(『罪と罰』、下、岩波文庫、2000年、p.404、江川卓訳)

しかしスタヴローギンはその道を選べなかった。ページ数が長くなり過ぎるなどではない。超越的な話になってしまうが、ドストエフスキーには最初からそのつもりがなかったと思われる。

革命運動に従事するような、ロシヤの精神とかけ離れた西欧思想にかぶれた、悪霊に憑りつかれた連中への批判を描いた小説である。

スタヴローギンはその悪霊の代表だから、成敗されずにはいかなかった。

友人マイコフ宛の手紙で次の様に書いている。

「――自身の国民と国民性を失うものは、祖国の信仰と神をも失うことになるのです。――さて、言ってみれば、これが私の長編のテーマにほかなりません。それは『悪霊』という題で、これはそれらの悪霊たちがどのようにして豚の群れに入ったかという物語です。」

(1870年10月9日、新潮社版全集第22巻、1980年、p.268~269、江川卓訳)

これまでの記述でスタヴローギンを天使的凡人と描いたつもりはないが、従来からのスタヴローギン像を求めるなら、河出版全集第10巻、悪霊下ほか、昭和45年の米川正夫による解説を読まれたい。岩波文庫の解説は簡単過ぎる。

信仰がないと生きていけないとか、信仰を取り戻す努力をスタヴローギンはしているなどと聞くと、現代日本人には関係のない話ではないかと思う向きがあるかもしれない。

時代や社会が変われば自分たちに関係ない状況が出てくる。ただ自分の問題として考えられるからこそ古典を読んでいる。スタヴローギンの苦悩にあたるような普遍的な経験はあるだろうか。生きていく上で絶対必要な信頼が崩れてしまったとか。いい例とは思えないが、命をかけるような恋愛で失恋したとか。それにしてもドストエフスキーの小説は極端と思うかもしれない。

ロシヤ人は甚だしく饒舌で日本人とかけ離れているが、一般的に次の様に言えないか。

およそ芸術、小説とは、極端な形、甚だしい形にして人生とは人間とは何か、を描いてみせるものである。非常時になると普段は見えない本質のようなものが分かる場合がある。ナチス・ドイツ時代の法学者カール・シュミットはその著『政治神学』(1922)で「主権者とは非常事態の決断者である」と言った。(長尾龍一訳、ダイヤモンド社、昭和48年)

もちろんもっと中庸な形で描く文学がある。ドストエフスキーを弁護する気は毛頭ないので、嫌いな人は自分に合ったものを読めばいいと思う。

キリーロフ

作中の青年技師キリーロフが語る思想は関心、議論の対象となってきた。

人が神を信じるのは死の恐怖からである。その神から自由になる、捨てる。そうなれば自分が中心だ(自分が神になる)。しかし自分が神だと証明するため、死の恐怖を乗り越える、即ち自死する必要がある。

こんな要約でいいのだろうか。誤りや重要な点で抜けているところがないか。しかしどうでもいい気がしてくる。

ずばり言おう。自分はキリーロフの言っていることが全く訳がわからないからである。

元々神など縁のない自分はそれを乗り越える必要などない。自殺して自らが神と証明する?死んだら終わりだし、他人がこんな訳の分からない考えを理解してくれる筈もない。自分が納得できれば良いのか。

小説家の椎名麟三はキリーロフの、なぜこれまでの無神論者は、神がないと知りながら自殺せずにすんでいたのか以下の言を引き、「このキリーロフの言葉は、私を打ちのめした」と言う。(『私のドストエフスキー体験』1967、『文芸読本ドストエーフスキイ』河出、昭和51年所収より)

自分もキリーロフの言葉は私を打ちのめした。全く理解できない自分は、こんなに頭が悪いのかと。

訳本の解説を読んでもわからない。作品論の中には理解が深まるものがあるかもしれない。しかし作品論は読んでいないから不明である。

もしかしたら今後の読み返しで、わかるところが出てくるかもしれない。だから将来の楽しみとしてキリーロフ理解をとっておく。

なおキリーロフの意見開陳は、終わりの方のピョートルとの会話だけでなく、第1篇第3章「他人の不始末」第8節、第2篇第1章「夜」第5節にもある。

(追補)

ドストエフスキーの小説に出てくるキリスト教世界、そこではキリスト教の教義が精神を支配している。もしそのキリスト教の神がなくなったらどうなるか。そうなると精神の世界を律する規範がなくなる。だったら何をしてもそもそも規範がないのだから良いも悪いもない。神がなくなれば凡てが許されるというイワン・カラマーゾフの思想になる。

それに対してキリーロフでは、そのような混沌、無秩序は考えない。赤ん坊の頭を叩き潰す者がいてもすばらしいと言う(第2篇第1章「夜」第5節)ような、世界を肯定している男である。

もし神がいなくなったら、真空になった空間を他の流体が満たすように人間の意志が取って代わり世界を維持する。神がいる間は凡てが神の意志による。自分が神の代わりになったら、自分の意志が凡ての意志を支配するようになる。

凡てを支配しているなら自分の意志を主張する義務があると言う。それが神に代わって人神となった者の義務である。自分の意志の最高の行為は自分を殺すことである、とキリーロフは言う。どこからそんな発想が出てきたのか。

歴史を見れば、これまで自殺しないで済むように神を考え出してきた。自分が神を殺し、神が必要ないと示すために自殺する。そんな考え誰が分かるかと言うピョートルに対し、マルコ福音書4-22を引き、隠れているもので現れないものはないと答える。つまり分かるだろうと。(本当か?)

キリストはこの世の最高の人間だった。しかし自然の法則がこのキリストにさえ憐みをかけず、虚偽のうち生き、死んだとすれば、全世界が虚偽であり茶番劇である。

その茶番劇を終わらせるためには、自分が神だと宣言し、これまでの世界に終わりを告げる必要がある。そのために、神だと宣言した者は少なくとも最初の一人は、自分を殺して人神だとの証明が必要になる。自分(キリーロフ)はその最初の一人だから自殺せねばならない、それが自分の不幸だと言っている。自殺を逡巡している理由はそこである。

第3篇第6章「労多き一夜」第2節のピョートルとキリーロフの会話にできるだけ沿って(自分の言葉も用いたが)キリーロフの考えをまとめた。

しかしこれでも分かりにくいと思うかもしれないので、自分なりにキリーロフの思想を要約すると次のようになる。

キリーロフは子供を愛し、赤ん坊の頭を叩き潰す行為もすばらしいと言う。この世界を肯定している。人生を愛している。

だから神がいなくなっても、代わってこの世界を維持していくべきだ。いや新しい望ましい世界を構築すべきだと考える。それが人神の役目だ。これまで人間は自殺しないで済むよう神を考え出してきた。しかし現在までの、これまでの神はそれほど望ましい神か。

最高の人間であったキリストでさえ見殺しにした。キリストの生き方を茶番にさせ、虚偽にしたとするなら、この世は茶番劇だ。このような茶番劇を終わらせる必要がある。それには偽のこれまでの神を殺し、代わって人神がその位置に就く。神がいる間は神の意志が凡てだった。神が死んで新しく人神になった者の意志は凡てになる。そしてその意志を表明する必要がある。なぜなら人々は新しい人神を知らないからだ。どうやって表明し、知らしめるのか。その意志の最高の表現で、すなわち自殺によってである。なぜなら自殺をしなくていいため神を考え出してきた訳である。新しく神の位置に就いた者は死を乗り越える行為、自殺を恐れないと示すべきである。少なくとも最初の一人は自殺によって証明する必要があり、それがキリーロフに課せられている。

最初の方に引用した、キリーロフがこれまでの無神論者はなぜ自殺しなかったのか不思議だと言うのは、ここだけ取り出してみて思いつく、神がいなくなったら悪魔が支配する世界になる、そんな世界に生きたくないなどという理屈ではない。

無神論者は神を信じていないのだから、自殺によって、自分こそが神だと証明しなかったのはなぜかという質問である。

キリーロフの論は無神論の行き着く先、論理的帰結の一つの例か。日本人はキリスト教とか無神論などはほとんどの者に関係ないが、理屈を突き詰めてとことんまで考え抜く態度は必要だろう。

マリヤ・レビャートキナ

ドストエフスキーは女性を描くのが下手とよく言われる。個性的な女性はみんな同じよう。またこの小説でワルワーラ夫人は出番が多いものの、『白痴』のリザヴェータ夫人と同じくあまり面白いとは思えない。

その中でマリヤ・レビャートキナはドストエフスキーの全作品中でも特に印象の残る女性ではないか。いわゆる聖痴愚の系列に連なる人物である。跛という設定。カラマーゾフに出てくるリーザも脚に障碍を持つ。

もちろんマリヤが印象に残るのは、まともでないからである。原因はともかく、マリヤに匹敵する女性はあまりいないように思う。

ピョートルがワルワーラ夫人に話す、スタヴローギンのペテルブルク時代のマリヤとの巡り会い、これを読むとムイシュキンがスイスでマリーと会う下りと対応関係に見えてしまう。同じ名前だし。違いはマリーはムイシュキンの思い出話の中だけに出てくるが、マリヤは小説の現在にも登場し、スタヴローギンの本性を暴く。

正直、マリヤ・レビャートキナとスタヴローギンの組み合わせの妙は本当に感心してしまう。これが『悪霊』の小説の出来としては、一番ではないかと個人的には思ってしまうくらいである。

ステパン・トロフィーモヴィチ

ステパン氏は、いわゆる西欧派知識人のなれの果てとして描かれる。

ドストエフスキーのステパン氏への言及は、1871年3月2日付、友人マイコフ宛の書簡にある。ステパン氏は脇役的存在であるものの、小説の他の事件と密接な関わり合いがあるため全体の礎石にした等書いている。マイコフがステパン氏を、年を取ったツルゲーネフ的主人公と呼んだことに対して賛意し、大いに喜んでいる。

ドストエフスキーにとっては自分の思想と反対のステパン氏であるから、揶揄的というか皮肉調で書かれている。しかしステパン氏は極めて愛すべき人物として描かれているのも確かである。後で述べるカルマジーノフとはえらい違いである。

ステパン氏は我々の周りにいるような憎めない人間である。ドストエフスキーもステパン氏を好きだと『作家の日記』に書いている。1876年7・8月号で、ステパン氏のモデルとなった学者グラーノフスキーを論じる際にである。ステパン氏はこの小説に温かみをもたらす役目をしているように思える。この小説はギスギスした人物が多いから。

ところで本作は、上の〔どう読むか〕に書いたように、すべてはステパン氏から始まった、と言える小説である。そのステパン氏が小説の最後の方、放浪に出て婦人を相手に話す。題辞で掲げられたルカ書、悪霊が入った豚どもが溺れる下りに改めて感銘を受ける。(第3篇第7章第2節、江川訳、新潮文庫、下、昭和46年、p.493~494)

以前からなぜここが必要かと思っていた。一々解説せずとも、小説を読んでこれば明瞭ではないか。蛇足ではないか。

ステパン氏はドストエフスキー自身が好いていた人物である。そのステパン氏に「改心」してもらいたかったかもしれないし、自身の政治思想を改めて主張したかったかもしれない。