創作以外の作品、ドストエフスキーの部屋、副頁

ここでは便宜的に以下の四つの分類に分ける。

本副頁では『作家の日記』と書簡を載せる。創作ノートとその他の評論等は別頁参照。

以上のうち『作家の日記』と書簡の一部を除けば文庫化されておらず、ドストエフスキー全集を参照する必要がある。

しかしながらいずれもドストエフスキーによって書かれたものである。

文豪に関心があるならぜひ読むべき、というか読めば面白いと思うものがある。

この中で創作ノートは創作の一部ではないかと思われるかもしれない。しかし創作は完成されて我々に普通に読まれている著作を指すと理解し、創作ノートはここに入れた。

ここでも創作の頁と同様に、下記書籍の出版年は奥付の記載を基本としているため、和暦、西暦が混在している。

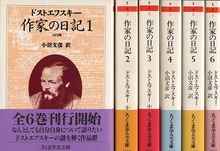

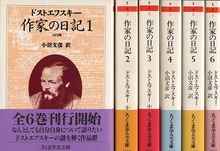

小沼文彦訳、ちくま学芸文庫

第1巻、「1873年」、1997年、422頁、1,300円

第2巻、「1876年1月〜6月」、1997年、542頁、1,500円

第3巻、「1876年7月〜12月」、1997年、486頁、1,500円

第4巻、「1877年1月〜6月」、1997年、487頁、1,500円

第5巻、「1877年7月〜12月」、1998年、519頁、1,500円

第6巻、「1880年8月、1881年1月」、1998年、365頁、1,200円

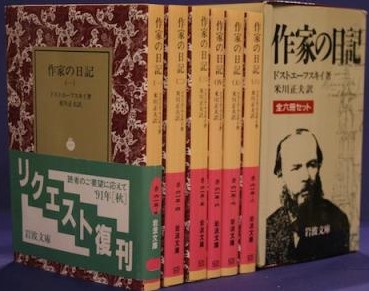

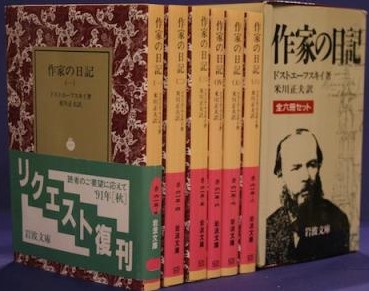

米川正夫訳、岩波文庫、全6巻、1959年

上記のほか3種の全集に収録。

米川正夫訳河出版全集第14巻、上、昭和45年、569頁、980円(昭和46年4刷)、

第15巻、下、昭和45年、530頁、1,800円(昭和52年9刷)

小沼文彦訳筑摩版全集第12巻、1、昭和51年、377頁、3,500円、

第13巻、2、昭和55年、390頁、3,900円、

第14巻、3、昭和55年、402頁、4,000円

川端香男里訳新潮社版全集第17巻、(I)、1979年、415頁、1,500円、

第18巻、(II)、1980年、425頁、1,500円、

第19巻、(III)、1980年、438+9頁、1,500円

『作家の日記』はドストエフスキーの評論集である。また彼が発行していた雑誌名でもある。雑誌「作家の日記」に載せられていた時事評論等と、その前に別の雑誌(「市民」)に掲載した分を含めて、現在『作家の日記』という名でまとめられている。

日記といっても日常生活の記録でなく、作家の目で見た当時の世相、政治や文学等に対するドストエフスキーの意見表明、回想や短篇小説を含む雑多な内容である。『作家の日記』は雑誌だからいろんな記事を載せたわけである。

ドストエフスキー自身の言を引きたい。「わたしは自分の『日記』を書いているのだ。つまり、目前の事件の中で、最も強い衝撃を与えたいっさいについて、自分の印象を書きつけているのだ。」(1877年7・8月第2章第2節、米川訳全集第15巻、昭和45年、p.224~225)

「時評家」ドストエフスキーの著作である。ドストエフスキーといえばまず小説家・思想家であるが、ジャーナリスト(雑誌編集者)、評論家ないしコラムニストでもあった。

発表は彼が編集を引き受けた「市民」(グラジダニーン、英語のcitizen)誌に1873年から始まるが、編集の激務、発行人との衝突で翌年4月には辞める。1875年の『未成年』の後、1876年から念願の個人雑誌「作家の日記」を発刊する。発行に係わる事務作業はすべてアンナ夫人が担当したという。1876年、1877年と発行し、『カラマーゾフの兄弟』のため一時休刊し1880年及び1881年1月まで続く。同月ドストエフスキーが死去。文豪の文字通り最後の刊行物となった。

内容は小沼文彦の分類によれば(『作家の日記』1、ちくま学芸文庫、1997年、p.420)次の四つに分けられる。(順序は変えてある)

(1)社会政治評論

(2)回想

(3)文学評論

(4)文学作品

これまで『作家の日記』といえば、(4)の文学作品、すなわち創作の短篇小説が読者の鑑賞対象となってきた。『ボボーク』『百姓マレイ』『やさしい女』『おかしな人間の夢』などが含まれる。福武文庫の米川正夫訳『ドストエフスキイ後期短篇集』にはこれらの短篇が収録されている。

量的に多いのは(1)の社会政治評論である。

ドストエフスキーは政治議論大好きオヤジであった。ドストエフスキーは周知のようにスラブ主義者、愛国主義者でロシヤの使命に燃えていたので持論が十分聞ける。何しろ当時はトルコとの戦時であった。

(2)回想はベリンスキーやネクラーソフの思い出、あるいはデビュー時、かつての革命グループ所属時などの回想がある。

(3)文学評論は当時のロシヤ文学、有名なプーシキン論、アンナ・カレーニナ論、ジョルジュ・サンドの思い出などがある。

ドストエフスキーを理解する上で必須の文献とされ、昔なので忘れてしまったが、偉い先生か評論家か、必読と強調していた文を読んだ記憶がある。何しろこの『作家の日記』は長尺なのに文庫化が二度もされているのである。(岩波文庫、ちくま学芸文庫)

それでは読んで面白い著作か。それほど重要で必須の文献なら。

いや、ずばり言おう。あまり面白くないところが結構ある。彼の長篇のように巻を措く能わず、とはやや言い難い。

ドストエフスキーにとって、当時のロシヤにとって重要な関心事項であったろうが、国際政治情勢を延々と論じたところとか、現代の我々にとってどーでもえーわと思ってしまう。コンスタンチノープルの重要性とか。また政治議論以外でも自分に興味ない、関係ない事柄の演説を延々と知らないオジサンから聞かされているような気分になる部分がある。

先に挙げた偉い先生の必読発言も、面白くないけれども読むべしと言うつもりだったのか、面白ければ何も言わなくても読むだろう。面白くないものを専門家以外は読む必要はないと思うが。

散々『作家の日記』をけなしているように見えるかもしれないが、期待し過ぎをさせないためである。もちろんドストエフスキー好きとして関心を持って、あるいは面白く読めるところが当然ある。以下に書いていきたい。(以下の訳名はちくま学芸文庫を基本とする)

また『作家の日記』の刊行がドストエフスキーにとって持った意味を補足したい。

『作家の日記』の刊行によってドストエフスキーは一層多くの読者を獲得した。もとよりドストエフスキーは作家として有名であった。しかし『日記』により、時評家としてその意見は注目され多くの関心を呼び、読者の層が広がったのである。

特にそれら読者との手紙のやり取りにより、ドストエフスキーは直に読者と意見交換する場を得た。物書きにとって読者の反応ほど気になるものはないであろう。『日記』の中でも読者に感謝している。

読者あての書簡には重要なものが結構ある。カラマーゾフの補足解説とも言うべきものや、読書の推薦書など、興味深い書簡は『日記』刊行の副産物と言うべきか。

1873年

この年は雑誌「市民(グラジダニーン)」に掲載された16章から成る。

冒頭の「1 はじめに」では中国を引き合いに出して、ロシヤの制度をあれこれ言っている。これは雑誌の編集就任についての手続きの煩雑さ、特に彼のような「前科者」に対して、を皮肉っているのである。

死の2年前(1879年)に警察に監視を止めてくれるよう頼んだ申請書の案が残っているくらいである。河出版全集第20巻p.320、新潮社版全集第21巻p.399、筑摩版全集第17巻p.580〜581

2 往時の人たち

ベリンスキーとゲルツェン、特に前者を中心に論ずる。共に19世紀ロシヤを代表する進歩派、社会主義者であった。

ゲルツェンは生まれながらの亡命者であった。民衆と教養階級の断絶を表現するような人物だった。ベリンスキーは感激屋の社会主義者であった。最後の一年間は会うこともなかった。ベリンスキーは『貧しき人々』の2年後1848年に亡くなっている。1847年来のベリンスキーとの不仲は有名であるが、昔の人となったベリンスキーを攻撃してない。

シベリヤ流刑の際、十二月党員の妻たちから聖書(福音書)を手渡されたという、有名な挿話の回想がここにある。

3 環境

ここでドストエフスキーは環境決定論に反対しているのだが、具体的には1860年代から始まった新しい裁判制度、陪審員制度に即して論じている。

陪審員となった民衆は被告よりも自分たちの方がより罪があると感じる。それでは無罪の判決をするのか。いや逆である。有罪判決を下し、その判決の重荷の半分を自分たちで引き受けるのである。

なんでも環境のせいにして、本人に無罪判決を下すのはどうか。ここで実話を紹介する。妻に暴力を働き食べ物も与えず、縊死させた男に情状酌量の余地ありとして短期の刑の判決が出た。幼い娘が母親への暴力を訴えていた。この娘はどういう目に会うか。

うるさい赤ん坊の手を熱湯にさらしておいた母親にも情状酌量の余地ありとなった。

4 個人的なことをひとつ

『鰐』を発表した際、チェルヌイシェフスキー事件の戯画化と非難されたことに反論している。創作のページの『鰐』の項参照。

またチェルヌイシェフスキーに会った回想が語られる。ドストエフスキーの家に投げ込まれたアジビラの件で、青年に影響力を持っていたチェルヌイシェフスキーを訪ね、彼に善処を頼んだのである。数日後再会した。二人の会合はチェルヌイシェフスキー側の記録にもある。『ドストエフスキー同時代人の回想』所載のチェルヌイシェフスキーの文(1888年)である。1862年という昔の回想なので、会談の内容はずれているが、雰囲気はそれほど違わない。

このチェルヌイシェフスキーの回想では、ドストエフスキーは「たぶん2時間ほどかれはしゃべりつづけていた」(同書、p.201)とある。

この饒舌さ、エネルギーがあればこそあの長篇小説群を書けたのであろう。自分の貧弱さを基準にして、小説の会話が長すぎて非現実と言うのは恥ずかしい。

5 ヴラース

「ヴラース」とはネクラーソフの詩(1854年)である。同名の主人公は妻を殴り殺すような乱暴者であったが、改心後、聖堂建設の喜捨を集めるため、巡礼の旅に出る。

聴聞僧のところへ来た百姓の話、無茶を自慢する若者らしく誰が一番大胆かを競う。教会の聖体を持ってきてそれに銃を向ける。するとキリストの姿が現れ、気を失った。

これらの話を素材にロシヤの民衆論をする。ヴラースは後の日記でも言及される。

6 ボボーク

短篇小説。「ボボーク」とは豆粒のことらしいが、ここではブクブクといった擬声音という意味に解釈してよいと小沼は書いている。(ちくま学芸文庫、作家の日記1、p.160)

語り手が葬式で墓地へ行くと、死者たちが会話を始めるという、幻想的な映画の場面みたいな展開となる。評価の高い短篇。

7 途方に暮れた顔つき

レスコフが「ロシヤ報知」に発表した小説『封印された天使』を論ずる。

分離派教徒たちが大切にしていた天使が描かれた聖像画が取られる。それをなんとかして取り返そうと苦労する。最後に奇蹟が現われ、正教徒に改宗する、という話である。かなり批判的に論じている。

分離派とは17世紀にロシヤ正教の改革が行なわれた際、典礼等の変更に反発し、分離した教徒たちである。ロシヤ正教の旧教と言える。ラスコーリニコフの名の説明でよく出てくる。

この作品は集英社版世界文学全集(ベラージュ版)第53巻、1980年の米川和夫訳で読める。

8「ある人物」の半書簡

ドストエフスキーのところへ原稿を載せろとしつこく何度も来る人物に根負けして、その原稿の半分だけ載せたというもの。ドストエフスキーがその経緯を書いているので『日記』に所収されている。

9 展覧会に関連して

ロシヤ人は西欧の文学を正しく理解しているが、ロシヤ文学はヨーロッパの言葉に翻訳できるか、という論から始まる。若い芸術家が傾向、大勢に流されることを危惧する。

そこから絵画の話になる。絵画についてもロシヤの特殊論のようなものを語る。レーピン(1844~1930)の舟曳きの絵を論じ(ドストエフスキーはまだレーピンをよく知らないと言っている)、他にロシヤの画家としてクインジ、マコーフスキー、ペローフ、ゲーの名が出てくる。

10 仮装の人

「市民」誌に掲載された、僧院に関わる小説の内容を全く非現実的とし、編集者ドストエフスキーも批判した聖職者の文が雑誌に出た。これに対してドストエフスキーは徹底的に反論して止まない。容赦なく相手の過ちを指摘し論破する。このしつこさはまさに西洋人であるドストエフスキーならではという感じがする。

この聖職者と名乗る筆者はレスコフであり、『封印された天使』への批判が不満で書かせた。

11 空想と幻想

ロシヤを強国にする方策。隣国はロシヤのことを理解し始めている。これはロシヤにとってはむしろ良くない。ロシヤの科学は遅れている。しかし一層重要なのは国民の教育である。学校を建てたとしても、教育者はどうするのか。人間をつくる、これには何世紀もかかる。

民衆は酒を飲むだけである。富農とユダヤ人の資本をふとらせるばかりである。

しかし田舎の教師でもその気になれば、民衆を野蛮な飲酒癖から解放する、その先鞭をつけられるのではないか。

12 (ある新しい戯曲について)

キシェンスキーの戯曲『グラスを飲み乾せばろくなことはない』を解説したロシヤ民衆論である。題名とおりウォトカが民衆を破滅させる話である。ロシヤの民衆を描いた戯曲と高く評価する。

13 小景

ドストエフスキーによるペテルブルク・スケッチである。ネフスキー通り、卑猥な一つの単語で会話ができる若者たち、週末に街路に出てくる労働者たち、子供好きのドストエフスキーらしく子供への関心。親子連れを見て作家らしくその家庭を空想する。都会の環境は子供には良くない。

ドストエフスキーは、こんな街頭風景は『日記』に加えるのには気が引ける、これからはもっとまじめになる、と最後に書いているが、自分としては好きな章である。作家の主張ばかり聞かされている中、清涼な感じがする。

14 先生に

先号に卑猥な単語の話題があったので、酷評する記事が出た。意外であった。民衆は都会の悪い環境でも、自尊心を保ちたいという志向を持つと言いたかったのである。民衆は改革に値しない、改革などなかった方が良かったのでは、と言う意見に対してそんなことはないと反論する。

先号がモスクワの裏通りで評判だった、と嫌味のつもりの文が出たが、ドストエフスキーはむしろそれらの人々に人気とはうれしいと喜ぶ。

卑猥な会話については、民衆だけでなく上層階級でもしていると反論する。

15 嘘についての一言

なぜロシヤ人はみんな嘘をつくのか。自分で知らず嘘をつく。他人より知恵があると思われたく、衆人環視の中、延々と演説する。

最後に女性の称賛である。女性の方がまじめで仕事をしたいと思っている。女性への期待を述べる。

この章は読み始めると『白痴』に出てくるイヴォルギン将軍を思い出してしまう。

16 現代的欺瞞のひとつ

ネチャーエフ事件と『悪霊』の関連から始まる。小説は事件の再現でない。このような事件が起こりうることの説明の試みである。

狂信者は知能の遅れた、勉強していない若者である、と言われる。最近の青年は真面目に勉強している。

それでは革命騒動を起こすのは怠け者だけか。ドストエフスキー自身がその一員であったペトラシェフスキー事件の被告らはほとんど凡て最高学府の修了者であった。モンスター的人物や詐欺師などは一人もいなかった。

教養あるペトラシェフスキー事件関係者であっても事態が新展した場合、ネチャーエフのような人物、あるいはその一派にならないと言えるのか。ドストエフスキーは一派になることは、若い日なら有りえたであろうと言う。

当時理論的社会主義に感染していた。ここでドストエフスキーは社会主義思想史を述べる。

当時の思想に取りつかれていた者なら殺人行為でもやりかねなかった。『悪霊』の中で清い心を持った純朴な人でさえ、ひどい悪業に手を貸すことを描いた。

現代の若い知識層は祖国に敬意を払わず、民衆を軽蔑するように育てられている。

ヨーロッパの進歩的思想の指導者たちに、古い社会を破壊してそれを建設し直す機会を与えたら、暗黒、混沌、粗野、盲目的で非人間的な世界ができあがるであろう。完成する前に崩壊してしまうに相違ない。

ペトラシェフスキー事件の被告たちは処刑の場で宣告を受けた時、後悔する気は起きなかった。信念の放棄は恥と考えた。自分たちを支配していた思想、認識は何か殉教的にも思われた。これが変化するには長い時間がかかり、それは民衆との接触であった。

敬虔な家庭に育った自分でさえ、真理と信じていたものを虚偽と確信するのは困難であった。民衆との断絶が親以前の代からあり、その溝が深くなっている世代ではどうであろうか。

既成の道徳への冷笑的態度、全人類的な観念論だけを教えて育てられる世代はどうなるか。

ここの章ではドストエフスキーの思想、ロシヤへの懸念がネチャーエフ事件に即して述べられる。20世紀の社会主義を予言した、と言いたければ長ったらしい『悪霊』など読まずに本章で十分であろう。更に死刑判決の際の心情は『白痴』のムイシュキン公爵の台詞だけでなく、ここにもある。

本章は1873年の『日記』の中で重要と言われている。

1876年

1月

この号はドストエフスキーの個人雑誌「作家の日記」の創刊号である。

青年の突発的な自殺という面食らった話題から始まる。そこからウェルテルの自殺を通じてゲーテに及ぶ。更に当時のロシヤの自由主義に触れる。これが本雑誌の序文なんだそうである。

次に「偶然の家族」を話題にする。この前年、ドストエフスキーは『未成年』を発表した。同作の英訳名の一つにAccidental Familyがある。『父と子』を書いたのでなく、『未成年』に留めておいたと述べる。親子関係は作家の関心事項であった。

同月の第2章では、有名な短篇『キリストのヨルカに召された少年』が発表される。話は単純化して言えば、マッチ売りの少女の少年版である。ヨルカとはクリスマス・ツリーに使う樅の木である。キリストのヨルカに召されたとは天国に行ったという意味になる。

私事ながら本短篇は子供の時、初めて読んだドストエフスキーであると、本サイトの表紙に書いたとおりである。なおこのわかりやすい短篇は明治時代に3回も紹介されている。カラマーゾフなど全く翻訳されていなかった時代に、である。

次いで少年の更生施設を訪れた際の印象が語られる。

第3章では少年時代に見た馬への虐待の話から、動物愛護協会の話になる。作家は動物愛護に積極的である。少年時代の挿話はラスコーリニコフの夢の元か。

降神術を話題にする。

この19世紀後半から20世紀初頭に大流行した降神術、あるいは交霊術という現象。オカルトを扱った映画でお馴染みである。なぜこの時期こんなに流行ったのか。文学者ではコナン・ドイルが最も有名であろう。樋口一葉の日記にも記載があった。

ドストエフスキーによれば降神術は悪魔の仕業である。悪魔の仕事は人々に反目を起こさせることである。降神術について侃々諤々の議論が当時あり、これが人々の間に新たな反目を引き起こす。早急に解明してもらいたいと述べている。

2月

ドストエフスキーの口癖のロシヤ人称賛、みんないい人、特に民衆は、から始まる。

シベリヤ流刑中に経験したポーランド人政治犯の囚人蔑視発言から幼年時代に遡り、とりわけ有名な短篇『百姓マレイ』になる。

ドストエフスキーの狼少年、といって誤解されないのは読んだ者だけか。作中には9歳になったばかりとあるが、新潮社版全集別巻(1980年)の年譜によれば11歳、1832年8月に起きた出来事らしい(同巻、p.26)。

田舎の領地で狼が来るとの叫びに怯えた少年は百姓のマレイにすがって安心する。ドストエフスキーの民衆体験の原点というべきか。

2月号の大部分はクローネベルク事件に充てられる。幼い娘を笞で折檻した父親が罪に問われ裁判となった事件である。判決は無罪であった。

ここでドストエフスキーは弁護士について論じている。弁護士がいなければ無罪の者も裁判で簡単に有罪にされる。その役割は認めてはいるものの、舌先三寸でいかようにでも事実を曲げてしまう連中だとあまり良く思っていない。

本事件で被告の父親を弁護した有能な弁護士は、冒頭「虐待の事実はなかった、幼児に侮辱が加えられたことなどぜんぜんなかった!」(作家の日記2、小沼文彦訳、ちくま学芸文庫、1997、p.165)と言い切り、いかに幼女がとんでもない娘か、父親には咎めがないか、を「明らか」にしていく。その裁判の進行をドストエフスキーは詳細に追っていき、批判している。

なおこの話はカラマーゾフで、イワンがアリョーシャに語ってきかせる子供たちの受難の一つとして出てくる。(第2部第5篇「プロとコントラ」第4節「反逆」、新潮文庫、原卓也訳、(上)、昭和53年、p.463〜464)

3月

短篇というか掌篇『百歳の老婆』は老婆に出会って小銭を渡した婦人の記事を基に、空想を膨らませたもの。家族の会合で倒れる老婆。

他にはヨーロッパとロシヤ、カトリック教会、当時の王室の話題などである。

4月

ドストエフスキーを批判した作家への反論という形で、ロシヤの民衆、上流社会、そしてヨーロッパを論じている。ロシヤの民衆は遅れている、ロシヤはヨーロッパから学ばなければならない、という意見に対して、とんでもない、正反対だとドストエフスキーは言っている。子供時代、領地が火事に会いすべてを失った際、子守の老婆が自分のカネを使ってくれと申し出た挿話が語られる。

国際政治を論ずる。最後に「近い将来、ロシヤはヨーロッパで最も強力な国にちがいないと、ほとんど自信を持って断言することができる。」(作家の日記2、小沼文彦訳、ちくま学芸文庫、1997、p.360)と言う。それは強国が、プロレタリアと貧民の民主主義志向のため、骨抜き、無力になってしまうからだ、と。

戦争は、社会、民衆にとってむしろ望ましい、という「夢想家」の意見が語られる。

降神術について再論。真偽のため設けられた専門家による委員会の結論(の仕方)に対して苦言を呈している。ドストエフスキーが文句を言っている、この委員会の代表は、あの理科の教科書に出てくる元素周期表のメンデレーエフである。

亡兄ミハイルへの批判に対して反論。兄が編集者であった雑誌の執筆料支払いについて、ドストエフスキーには中傷としか見えない文が出て、怒っている。

5月

当時話題となったカイローヴァ事件について。被告は情人の正妻を剃刀で切りつけ、裁判になり判決では釈放された。精神異常とされたようだが、ドストエフスキーは釈放に喜んだものの、色々意見を言っている。またここでも弁護士のやり方を批判している。

弁護士は最後に聖書から「この女の多くの罪は赦されたり、その愛すること大なればなり」(ルカ7-47)を引用した。この言葉を青少年たちが、色事に精を出したという理由でキリストは女を赦した、と理解しているらしいのでドストエフスキーは憂慮している。

フョードル・カラマーゾフにもこの解釈を言わせており、その後半部分は本サイトのカラマーゾフの翻訳比較のところで引用した。(第1部第2篇第6節「こんな男がなぜ生きているんだ」)

養育院を訪ねた際の印象が語られる。非常に良い待遇を受けている。普通の子供たちの方が惨めなくらいである。しかしまもなく自分たちが孤児であり、社会によって育てられたと知る時、どう思うであろうかとドストエフスキーは尋ねている。

6月

ジョルジュ・サンドが5月に死んだことを受けて彼女について論じている。サンドはドストエフスキーの若い時代に大きな影響を与えた作家だった。我が国では圧倒的に『愛の妖精』が有名だろうが、初期のより社会的関心の深かった時代のサンドの作品に、である。

次いでドストエフスキーはサンドにしろシラーにしろ、ロシヤではそれらの西欧文学を、完全に自国の文化に取り込んでいると言う。この辺りドストエフスキーの、ロシヤがヨーロッパ文化、文明を理解しているというおなじみの持論の展開である。

第2章ではロシヤ人のヨーロッパ理解についてドストエフスキーの典型的な論が聞ける。ロシヤの西欧主義と保守主義の対立。欧州に滞在するロシヤ人は完全にそこに同化し、極左勢力に同調する者が多い。ヨーロッパ人は、ロシヤ人も一皮むけば韃靼人が顔を出すと言っている。ロシヤ人を嫌っている、等々。

日本人としては西洋に対する意識にある程度似たものを、ドストエフスキーの西欧論に感じる。後進国としての共通意識だろうか。

次いで当時のロシヤを巻き込んだ東方問題について触れる。アンナ・カレーニナ論のところで書いた、スラブとトルコの争いである。ここでドストエフスキーは真骨頂を発揮し、ロシヤの使命について演説をぶつといった感じになる。

ロシヤの利益とはそもそもなんであろうか?不利とわかっていても不正を許さないこと、今日まで断固として守り続けてきた理念、侵略でなく人類に奉仕するためのもの。ロシヤが自国の直接の利益のため行動したことがあったか?一貫してずっと他国の利益のために私心を捨てて奉仕してきた。(以上『作家の日記』2、ちくま学芸文庫、p.519)

「全世界的使命、人類社会におけるわが国の特質と役割を自覚した」ロシヤは自国の利益のみに生きる他国民とは似ても似つかぬ、「すべての人間が和解するために、あらゆる人々のしもべ」となる。それは「神の国において最高の位につきたいと思うものは、まずあらゆる人々のしもべになるべきである。」(同書、p.523、マルコ福音書9-35を踏まえる)からである。

ロシヤは正教の統率者として、その保護者、護持者として、支配者でなくスラブ民族の盟主として、当時世界で最も重要な政治拠点とされたコンスタンティノープルに、入城できる日が来るであろう。(同書、p.529以下)

ずばり言おう。現代の保守主義者、愛国主義者でもこれだけ自国を肯定、賞賛できる者がいるだろうか。

最後に負傷兵の看護に奉仕するため、差し迫った試験を延期し、戦争に行きたいと申し出た若い女性との会話が書かれている。

7・8月

療養のためエムスへ向かう途中、列車で同室になったドイツ人たちによるロシヤの軍備議論の間違いをドストエフスキーは指摘する。5年前の普仏戦争の勝利の後、ドイツ人たちは「フランスをやっつけた、今度はロシヤだ」と言ったそうである。おりからの東方問題での、回教徒の残虐行為を語り、西欧はロシヤをこの回教徒たち並みに見做しているという。

ドストエフスキーの外国(人)嫌いは有名である。この節を読めば理由はわかる。西欧がロシヤを嫌っているから、がドストエフスキーの理屈である。

あの『悪霊』のステパン氏のモデルとなった、モスクワ大学の歴史学教授グラノーフスキー(1813〜55)の、かつての論文が議論の対象になる。

グラノーフスキーは理想主義者であった。それが現実の問題に論じると、とたんに理想主義を捨て、現実主義的な態度をとる。ドストエフスキーは、理想主義は恥じるものでなく、むしろそれを貫くことが必要と説く。

療養地エムスでの貧乏人や障碍児への寄付から話は始まる。湯治場で働く娘たちや役人の有能さをロシヤと比べている。ドストエフスキーのドイツ人論なのであるが、ここでは評価できる面も語っている。

ロシヤ人のフランス語使用について意見する。上流階級のロシヤ人が話すフランス語、その発音のまずさを指摘する。ドストエフスキーの力点は子供たちにフランス語を教えている、母親への忠告である。

9月

湯治場で効くのは、鉱泉というより上品なマナーであると知人は言う。その男とロシヤの婦人論をする。かつて好きだったが結婚できなかった婦人の話になる。

土地こそロシヤの農民にとって凡てである、子供を産むことほど重要なことはない、と議論が続く。フランスではもう子供を作らない。いるとしても街の中の子だけ。子供は大地で育てるべきと言う。このあたりの知人は作者の代弁であろう。

おりからの東方問題、トルコとの戦いにおいてロシヤの民衆が示した敬虔的、愛国的、博愛的態度の称賛。続いてセルビヤで軍を率いて戦っているロシヤの将軍を称える。

更に西欧のロシヤ嫌い、が再び論じられる。当時の英首相ディズレーリ(ユダヤ人)はロシヤを社会主義者だ、共産主義者だと罵っている。(ディズレーリは少し早すぎたと思う、40年くらい)

コンスタンティノープルを巡る国際政治論。勢力均衡という言葉が出てくる権力政治論になる。イギリスの侵略構想を批判。

第2章は「時代遅れの人々」という節から始まる。時代遅れとは理論的西欧派である。彼らは問う。ロシヤの民衆がスラヴ諸国を支援している。それならロシヤ(カフカス)に住む韃靼人の回教徒が、トルコに支援するとしたら、どう扱うべきか。ドストエフスキーは、政府は反逆罪として取り扱うだろうと言う。

西欧派は同じロシヤに住む公民として、回教徒もロシヤ人と同様に同胞の支援がなぜ出来ないか、禁止するのかと思うのである。ロシヤの大地はロシヤ人だけのものでない、という意見に対してドストエフスキーは断固として言う。

ロシヤの大地はロシヤ人だけに属するものである、まさにロシヤの大地であり、そこには韃靼人の土地など全くない。(作家の日記3、ちくま文芸文庫、1997、p.211)

ドストエフスキーは少数民族への配慮どころか、次のようにさえ言う。ロシヤの回教徒はロシヤ人より多くの特典を与えられているかもしれない(これは後にユダヤ人を論じる際にも作家は言う)、更にロシヤほど自責の念の強い、他の諸国に同情する国はないといういつもの自国礼賛が続く。

ドストエフスキーは多文化主義に強く反対しているのである。

本サイトで『作家の日記』を始めるにあたり、ドストエフスキーの政治論は今では退屈なところが多いと書いた。しかしこの1876年の9月第2章の前半は、極めて現代的な問題を扱っているように見える。

20世紀は資本主義と社会主義のイデオロギーの世紀であった。21世紀はこれまでのところ、民族、宗教、移民の世紀である。これは異民族との接触が始まって以来常に問題であった。前世紀はイデオロギー対決で隠されていた。19世紀以前と同様に、また復活してきたのが今世紀である。

よく『悪霊』が革命とその現実について予言したと言われる。20世紀は革命や社会主義の時代であった。だから前世紀にはそういう議論がされたのである。

ここでドストエフスキーが議論している自国内の他民族の問題については、今ほど関心をもって読める時代はなかったのではないか。

10月

継母(コルニーロヴァ)が幼い義理の娘を4階の窓から放り投げる事件があった。奇跡的に娘に怪我はなかった。犯人は20歳の女で結婚したものの、夫から虐待を受け、その恨みで犯行に及んだ。犯人は自らの罪を認め、シベリヤへ2年8か月の懲役、終身流刑との判決が下された。

ここでドストエフスキーは被告を無罪にしても良かったのではないかと言う。その根拠は被告が妊娠中で、そういう時、女は通常ではしないようなことをやらかす。今回ももし妊娠していなかれば、犯行はなかったろうと推測している。

スラヴ支援をするロシヤの民衆と、それを批判する知識階級、このロシヤ内での乖離を短評。

若い女性による二つの自殺事件があった。一つはかなり観念的に見える令嬢の自殺、もう一つは貧しい娘で、仕事がなく聖像を抱いて飛び下り自殺をした。

「宣告」という節では自殺した男の遺書のような文が紹介される。

人間は意識がある、そのため悩む。人は安定的な生活ができて、満足を得られるという。どうせ明日にでも消えてなくなる。人類全体だっていずれはゼロに帰する。科学により人類が申し分のない生活を送れるようになる?それはこれまでの苦痛で悲惨な歴史に見合うものか?人類もいずれはなくなるのに。勝手に自然が人間を放り込んだこのような状態に納得できない。自然と自分を絶滅させたい。しかし自分しか絶滅できないので自殺する。

この内容は『未成年』の語り手アルカージイの演説(第1篇第3章第5節)に少し似ている。

第2章は東方問題の再論から始まる。続いて「第一級の人物」観の変遷。金持ち階級の擡頭。使命に目覚めたロシヤの民衆。

11月

短篇というより中篇『柔和な女』(おとなしい女)が掲載される。「作家の日記」所載の創作のうちでも有名な話であろう。

語り手である質屋の男は、若い貧しい娘と結婚する。結婚後、それまで見せなかった頑固とも言える一面を示すようになる。悲劇的結末となる。上で述べた実際の事件から借用している部分がある。男には理解し難い女の行動、語り手は自分の解釈を言っている。

12月

窓から義理の娘を投げだした、10月に述べたコルニーロヴァ事件の後日談。監獄に会いに行く。再審が決まり作者は喜ぶ。無罪になってほしい、懲役になればすべてが滅びる、魂が堕落してしまうから、という。ドストエフスキー自身の経験から言っているのであろう。

同様に10月の、自殺者の遺書のような記事について触れる。記事に対して嘲笑と言える批評が出た。ドストエフスキーは10月の記事の真意について補足説明をしている。霊魂の不滅の信仰こそ人間にとって生命そのものであり、これを持たず、動物以上の生き方をしようとしたら自殺するしかない、と。

ロシヤで頻発する、若い世代の意味もないような自殺も不死の信仰がないためである。

また10月で書いた若い令嬢の自殺について嘲笑的批評に反論。

第2章は家出をし、運よく帰宅できた少女の話から、天真爛漫さと知覚・理解能力を持った10歳前後の、最近の子供を話題にする。

近く創刊される雑誌にドストエフスキーが深く関係するのではないか、と誤解している人が多いので否定している。

民衆のスラヴ運動を快く思っていない二つの層がいて、一つは経済に悪影響を与えるのではないかと心配するユダヤ人、あとは時代遅れの西洋派である。

1877年

1月

フランス、ドイツ、ロシヤ、宗教で言えばカトリック、プロテスタント、正教、これらの国の対比。ドイツはプロテストの国である。プロテストするものがなくなったら、どうするのか。

ロシヤにおける国民の精神的連帯性、王と民衆の一体感。民衆を馬鹿にする知識層は、正教と異なる、新教的な宗派の信者を持ち上げているが、そのような宗派はまもなく消えてなくなるだろう。

トルコ人の捕虜となり、皇帝とキリスト教を捨てなかったため殺された兵士を称賛する。西欧だったら喧伝されるであろう、このような行為はロシヤでは驚くほどでない。ロシヤのスラヴ同胞の戦いを十字軍になぞらえる。

第2章では「偉大な国民」が語られる。偉大な国民とは古来、他民族の先頭に立ち、天から与えられている究極の目的へ、他民族を導いていくという信念を持ち、そのために生きている国民である。古代ローマがそうであり、フランスも普仏戦争まで世界の先頭に立ち、他の国々はそれに追随しているに過ぎないと信じ続けてきた。

少年でも幸福な生活を送るより英雄豪傑になりたいと思う方が望ましい。

人類に対する愛と信仰に捧げる国民であってこそ、崇高な生活を営む権利がある。スラヴ主義の理想は真の愛を基盤とした、ロシヤを先頭とする自由な団結を西欧に対して示す。ロシヤでは凡ての人が、全人類の結合という究極的な思想に向かって進んでいる。

ロシヤを盟主とするスラヴによる世界の救済はドストエフスキーの理想であり、本書で何度も出てくる。創作では『悪霊』第2篇第1章第7節でシャートフに言わせている。現在からするとずれ過ぎ、あまりに馬鹿馬鹿しく思えるかもしれない。現代では一笑に付すべき主張であろうか。

20世紀のアメリカ、その第二次世界大戦後は、まさに上に述べた偉大な国民に当てはまる。主観としては、自由と民主主義で世界を救済する、正義を実現するつもりであった。

近く本朝をうかがうと、前の戦争はなぜ行なったのか。もちろん戦争の開始は政治の判断であり、それには経済的軍事的要因が背後にあった。しかし20世紀の戦争は総力戦であり、必ず理念が必要なのである。その理念とはなんであったか。それはアジアを、日本を盟主として欧米諸国の軛から解放する、というものであった。もちろんこんなこと言ったら笑われる。そもそも誰も言わない。なぜ言わなくなったか。それは日本が負けたからである。

日露戦争後は事情が違っていた。日本の戦争を評価する向きもあった。

ここで直ちに断っておきたいのは、前の戦争の正当化とか肯定などでは全くない。そんな次元の話でない。

ロシヤによる世界の救済という発想は、アメリカの20世紀の政策、戦前の日本などと、考え方としては違わないのである。

これまで長い間、ロシヤの知識層はヨーロッパの真似をしてきた。その結果得られたものは、ヨーロッパからの軽蔑だけである。必要なことはロシヤ人になることである。

ドストエフスキー自身が関わったペトラシェフスキー事件と、それに先立つ十二月党の乱を比較した評論が出て反論している。十二月党員の方が上流階級の知識層から出て、より教養が高かった、という説は事実と異なる。ロシヤの革命運動は民衆から離れてしまっている。

ロシヤの(風刺)文学について批判が多く出ているが、これまでの40年間に優れた文学者を輩出してきた。

ドストエフスキーが処女作『貧しき人々』を出した当時の回想が語られる。この1877年1月第2章第4節「ロシヤの風刺文学、『処女地』『最後の歌』。古い思い出」の後半は、ドストエフスキーの文学出発を語る際、必ず持ち出される挿話の原典である。ネクラーソフ、ベリンスキーの激賞、ドストエフスキー自身も「わたしのこれまでの生涯のうちで最も感激的な一瞬であった。」と言う。(『作家の日記』4、小沢文彦訳、ちくま学芸文庫、1997年、p.79〜90)

トルストイの『幼年時代』『少年時代』から、実際に起きた少年の自殺に触れる。

2月

バルカン諸国の不和の調停に、ロシヤこそ必要な国だと説く。ドストエフスキーがスラヴの歌だというプーシキンの詩を引用される。

トルコ人がバルカン諸国でやっている、人の皮剥ぎの蛮行は彼らだけのものか。ここでも権力者が有用とみなせばやるだろう。フランス革命後の残虐な行為を見よ。

1861年の農奴解放で次のように考える者が出てきた。これまでの常識が間違っているなら、これからだって従う必要があるのか、何でもやってよい、許される。古い権威を破壊したものの、新しい権威など誰も信じていない。

第2章ではトルストイの『アンナ・カレーニナ』の第6編に出てくる、二人の貴族の会話が話題になる。支配層の不当な高所得と労農階級の貧しさの問題を、道徳(宗教)をからめて議論している。ロシヤ的であり、ヨーロッパではブルジョワとプロレタリア間の経済問題としてしか認識されていない。ドストエフスキーがマルクスの同時代人であったと思い出せる階級闘争を、ロシヤ的な理解で説明する。

ドストエフスキーの有名なアンナ・カレーニナ絶賛に関する論は7・8月号にある。

「作家の日記」が届かないと文句を言ってきた読者に回答。

3月

コンスタンティノープルをスラヴの盟主であるロシヤのものとすべき、という主張及び東方問題の再論。

ユダヤ人問題が論じられる。ドストエフスキーのユダヤ人嫌いは、キーワードの一つになっているくらいである。別ページ「ユダヤ人問題によせて」参照。

ここではユダヤ人からの書簡への回答という形で、ドストエフスキーのユダヤ人論が聞ける。最も長文で、まとまったユダヤ人論である。

続く第3章ではユダヤ人少女からの手紙で、近頃亡くなった、多くの人に尊敬されていたユダヤ人医師が語られる。このような高潔な人物を紹介したのは、前章でユダヤ人をあまりに激しく攻撃したせいか。

4月

トルコへの宣戦布告により露土戦争が始まり、ドストエフスキーの感激が語られる。平和主義者の知識人への反論。

第2章では中篇『おかしな男の夢』が掲載される。「幻想的な物語」という副題がつく。

独白形式である。自らおかしな男だと言う。ひどく虚無的である。自殺を決意する。夢を見る。その中で自殺し、桃源郷と言える場所に行くのだが・・・。

ドストエフスキーの主張が強く感じられる作品である。『日記』所収の創作のうち『ボボーク』『柔和な女』と並び評価の高い作品。

昨年(1876年)の10月号、12月号で述べたコルニーロヴァ事件で、再審が行なわれ、被告が無罪釈放になったと報告する。

病気治療のためエムスへ出かける、そのため5月号と6月号、及び7月号と8月号は一冊にまとめて刊行すると読者に告げる。

5月・6月

16世紀のドイツの学者の書いた古文書に、現代ヨーロッパを予言したような記述がある。諸国間の政治、軍事状況の予言に見える。

「作家の日記」刊行以来、多くの読者から手紙を受け取るようになった。その中に匿名で悪口、非難しているものがある。この匿名による悪口を論じる下りなど、現代のインターネット上の勝手な書き込みを思い出させる。匿名で悪たれを言う人間を描く小説のプランを述べる。

ロシヤの地主で海外移住する者が多い。外国居住のロシヤ人は子供を外交官にしようとする。そのためフランス語を子供に習わせている。1876年の7・8月号で述べた、子供へのフランス語教育の不適切さを再論。

東方問題が全ヨーロッパ的な関心となった現代は外交の時代である、から始まり国際政治を論じる。

統一国家となったプロテスタントのドイツ、その敵は教皇を中心とするローマの理念である。続いてフランスの政治論に移り、欧州政治でのロシヤの役割を論じる。

知識人の中にはトルコ人のファンがいる。純粋な一神教を評価する。しかし論点はそれらの知識人が民衆を馬鹿にしていることである。民衆を軽蔑する知識人への反論は、本書で繰り返し出てくる。

トルコ人の残虐行為を書いている。

7月・8月

幼少年時代を過ごした田舎の領地に行こうと思う。大切な思い出は誰にでもある。トルストイは『戦争と平和』等で過去の生活を描いた。今ではそういう例はない。現代生じている新しい諸問題に対して答えられる者はいない。

『アンナ・カレーニナ』の最終篇が出たが、問題あると感じる。後に詳述。

小さい子供に煙草を吸わせている父親に呆れる。健康に悪いではないか!(脱線すると喫煙と肺癌の関連性が明らかになったのは戦後、という文を読んだことがある。ここでは肺結核等の危険性を挙げている)悪習慣をさせている父親を見て、家族の偶然性に触れる。家族の偶然性とは、父親が家族の共通の理念を教えなくなった、失ってしまったことを指す。子供たちの思い出の中に美しいものをもたらせない。

ここでまたドストエフスキーは実子を虐待した夫婦(ジューンコフスキー)の事件を持ち出す。裁判になり親は無罪となった。ドストエフスキーは架空の裁判官の、親に対する説経を書いている。

第2章から第3章にかけて『アンナ・カレーニナ』の最終篇を論じる。

よく引用されるドストエフスキーのアンナ・カレーニナ賛の言葉は本章に出てくる。この件に関しては、本サイトの別頁アンナ・カレーニナ論を参照。

カラマーゾフの第2部第5篇第4節「反逆」で引用される、トルコ兵の残虐な行為が述べられる。

ここでドストエフスキーのロシヤ文学についての言及がある。

「疑いもなく「新しい言葉」を口にした、議論の余地もない天才は、わが国全体を通じて、ロモノーソフ、プーシキン、それにある点でのゴーゴリの、わずか三人を数えるのみである。」

(1877年7月・8月第2章第3節、作家の日記5、小沼文彦訳、ちくま学芸文庫、1998年、p.94)

「新しい言葉」を口にした、とは先駆者、開拓者を言うのであろう。

この三人の名は『白痴』第三篇第一節でエヴゲーニイ・パーヴロヴィチにも言わせている。(新潮文庫、下、昭和45年、p.22)

ドストエフスキーが挙げているうち、ロモノーソフ、この名を知っている者はどれほどいるであろうか。ミハイル・ワシーリエヴィチ・ロモノーソフ(1711~1765)は万能の天才とも言うべき人で、特に天文学など科学上の業績で知られているが、ロシヤ語の改革や詩の創作もある。

9月

19世紀のそれまでのフランスの政治、特に共和制について論じる。カトリック勢力、教権拡張派の陰謀からヨーロッパ政治論になる。

第2章では『ドン・キホーテ』を絶賛する。文字通りの絶賛である。『白痴』を書くにあたり、ドストエフスキーが見本にした作品の一つが『ドン・キホーテ』であったとは周知であろう。(脱線ながらノルウェイ・ブック・クラブによってまとめられた世界文学史上100作(2002年、世界中の100人の作家による投票により決定)では、『ドン・キホーテ』を最高の小説と認めている)

現実によって打ち砕かれた幻想を救うため、新しい幻想が必要であった。

この理屈を西欧の、ロシヤとトルコの認識に当てはめる。ロシヤを馬鹿にしていた西欧諸国は、そうでないと知った今、トルコを幻想によって評価しているというのである。

ロシヤ人の中でもロシヤの勝利を恐れている人がいる。勝てば傲慢、排外主義になるであろうと。ドストエフスキーは戦後のロシヤは、婦人によって革新が行なわれると期待する。もちろんトルコ兵に、お菓子を与えるような貴婦人連中ではない。

10月

健康上の理由で「作家の日記」をしばらくの間休刊すると告げる。今年一杯は続ける。

ロシヤの軍事的失敗について、なんと工科学校時代の軍事学、工兵学の知識を使って分析する。ドストエフスキーの工科学校とその後の勤務ときたら「じゃがいものように飽き飽きした」という兄宛ての書簡(1844年4月)しか言及されないのに。

要塞攻撃に関しては、必ず攻撃が防御より勝っている。しかし我が軍はトルコの要塞攻撃で苦戦した。なぜか。それはトルコ軍が、新式の小銃と陣地構築用の工具を備えていたからである。新式小銃の威力は異常であった。今は優秀な将軍が陣地におり、この経験を踏まえて異常さを解消してくれるだろう。

金銭上の醜聞に巻き込まれ、裁判中に被告であった将軍が自殺するという事件が起こった。自ら知らぬうちに窮地に追い込まれ、自殺した将軍に同情的である。

ここで例によってドストエフスキーの裁判制度批判がある。(1864年以降、公開、陪審員制、弁護士制度)弁護士は金を、検事は栄達を求める。そのためには誇張どころか平気で嘘をつく。ドストエフスキーは、裁判制度になじめないのである。

国民の間の意気を阻喪させようとする教権拡張派の陰謀がある。教権派のポーランド人を批判。ロシヤの学者がポーランドでスパイとして逮捕された。これ自体が見当違いであったのにそれを基にロシヤを攻撃する勢力を批判する。

11月

Stryutskieという言葉、読者からどういう意味かと質問を受ける。くだらない男を意味するペテルブルグ語である。

動詞stushevatsia、消え去るという意味だが、文学上で初めて使用したのは自分であるとドストエフスキーは自負する。『分身』(『二重人格』)で使った。ここで『分身』についての回想がある。この動詞はその後普通に使われるようになった。元はと言えば工科学校時代の同級生が使っていた。自分が広めた言葉を見るたびに、気持ちが良くなる。

ロシヤのヨーロッパに対する態度は、下男根性かそれとも思いやりがあるからか。トルコの捕虜に対する厚遇も思いやりからか。イギリスからやってきた国会議員の、皇族への無礼な振る舞いも気にしない報道に怒る。

ブルガリアへ救援に駆けつけたロシヤ兵は、現地のきれいな家、またブルガリア人の、何しに来た、ありがた迷惑の顔つきに迎えられた。もっともロシヤ人が去った後はトルコ人が再びやって来て残虐極まる殺戮を行なった。そのトルコ人の捕虜に対してロシヤの貴婦人は菓子をやり、厚遇されているから自分たちの方が上だ、とトルコ人たちが思うのも無理はない。

イギリスなど西欧は、トルコがブルガリア人などスラヴ民族を殺戮しても構わないと思っている。スラヴ民族への軽蔑意識から来ている。

もしロシヤがトルコを追い出し、バルカン諸国を解放したら、その地のスラヴ人たちはどうするか。感謝するどころか憎悪し、羨望し、中傷し、ロシヤの公然たる敵になるに違いない。

ヨーロッパの干渉がなければ、たちまちロシヤはスラヴ諸国を併呑してしまうだろうと。

ドストエフスキーはいつかスラヴ民族が、ロシヤの無私無欲の理念、人類に奉仕するという目的を理解してくれると期待している。

戦争講和の噂がある。トルコを放逐したらコンスタンティノープルはロシヤのものにならなければならない。コンスタンティノープルは東方世界の中心であり、正教の運命を担うロシヤこそ相応しい。ここでローマ・カトリックが社会主義を生み出した、という『白痴』のムイシュキン公爵にも言わせている(第4篇第7節)主張を述べる。

ローマ・カトリックの護り手であるフランスで生まれた社会主義について、ドイツのビスマルクはフランスを政治的に抹殺してしまえば、社会主義など簡単に潰せると思っている。

いやカトリックが弱体化すれば、民衆に対し社会主義とキリストの教義は同じだと説くだろう。その社会主義によってヨーロッパを血の海にさせる。そうすればカトリックに人類は飛び込んでくるだろう、そういうカトリックの深謀遠慮を述べる。

ヨーロッパの西方はドイツ、東方はロシヤに任せるという構想をドイツは持っている。ドストエフスキーによれば、二つの国民は世界を一変させる使命を担っている。

12月

1876年10月、12月、1877年4月号で述べたコルニーロヴァ事件の再論。

4月号でコルニーロヴァが無罪釈放されたと報告した。しかし継子を窓から放り投げた被告の無罪には納得いかなかった者もいるであろう。この判決を、そして被告の釈放を訴えたドストエフスキーを、口を極めて非難した雑誌論文に対して反論している。

ネクラーソフの死去、彼の思い出。墓前での追悼演説のうち、ドストエフスキーがネクラーソフを、プーシキン、レールモントフに続く詩人と述べ、反対の声があがった。更にその後、この件につき雑誌に不正確な記事が出た。

プーシキン、レールモントフ、ネクラーソフの三詩人を論じる。

10月号で告知してあった休刊について。

雑誌の刊行から解放される「この一年間は、さっそくある芸術的な労作に取り組むことになろう。それは『日記』を発行していたこの二年間のあいだに、自分でもそれと気がつかないうちに自然に頭の中で成熟してきたものである。」(『作家の日記』5、小沢文彦訳、ちくま学芸文庫、1998年、p.513)

これがカラマーゾフを指すことは明らかであろう。

本誌は読者と一緒になって作ってきた。多くの読者から便りを受けたと感謝する。

最近出た、東方問題を論じた英国人の著書を勧める。

『作家の日記』は1878年、1879年と1880年の前半まで約2年半休刊する。

1880年

8月

1880年の『日記』は、6月8日に行なわれた有名なプーシキン講演に関する論考のみである。まず第一章では解説、第二章は講演のプーシキン論そのもの、第三章ではその後出た講演内容への批判に対して反論する。

プーシキンがロシヤ文学に持つ意義。知識層の民衆を見下す病理や、ロシヤの民衆の精神にのみロシヤの美の芸術的典型がある、を初めて明らかにした。プーシキンが持つ世界性、他国の天才に新しい表現を与え、自分のものとして生まれ変わらせる。

プーシキンが全世界性を持つから、全人類の同胞的結合という目的にはロシヤ人が最も適している、とつなげたいようである。

本講演が熱狂的に歓迎された様は、妻アンナ宛に1880年6月8日夜の書簡で書いている。

我々は19世紀後半のロシヤ人ではないし、(言葉の理解を別にしても)講演の場にいて聴衆の興奮の渦の中にいたわけでもない。だからこのプーシキン論を読んでもそれほど感銘を受けるわけでない。

1881年

1月

なんとドストエフスキーが経済問題、財政問題を論じる。本人自身がそれを驚いている。戦争以降、ルーブリ下落、戦時公債の発行等あり、みんなが財政問題に関わるようになった。

色々書いているが、経済問題そのものにはあまり触れていない。

土地は耕作者のものである、鉄道経営者や銀行家等のものでない。鉄道を攻撃する。この時代の文明の象徴が鉄道であった。その反映である。

財政の健全化のためには、その根源の健全化を図るべき。当面の問題は忘れてしまえ。

それではその「根源」とは何か。ロシヤの知識人と民衆の精神的団結である。これによって平安が訪れ、問題解決の一歩を踏み出すであろう。それには知識人が民衆に語らせることである。

ドストエフスキー経済学を期待して読んでいると、いつものドストエフスキー節になり唖然とする。

ドストエフスキーは「こんなものは財政論ではない、創作を載せろ」と読者から文句が出てくるだろうと予想を書いている。至極当然である。現代の我々もそう思う。

財政緊縮のため、公務員の数を減らすという案について、ある役人の弁が長々と続く。減らそうと思えば減らせる。しかし官僚は国家のすべてである。現実に存在している何かである。惰性によって自分たちの消滅に抵抗している。これが道であり、すべての物を支えている。

どうも現在の日本の財政問題を考える際、参考になりそうにない。

『作家の日記』の最後は「アジア論」である。著者が亡くなってしまい、ここで終わっている。

アジアに目を向けよという主張。これまで長年、ロシヤはヨーロッパに対して、自分たちはヨーロッパ人である、アジアの野蛮人でないと証明したく大金を使ってきた。

ヨーロッパに奉仕してきた。ドストエフスキーはヨーロッパをナポレオンから解放した例からやや脱線する。ドストエフスキーによれば、ナポレオンと和議して東欧をロシヤのものとし、西欧はフランスに任せておいたら、東方問題自体そもそも生じなかったではないか。『日記』の1877年11月第3章第3節で、ドイツが西欧、ロシヤが東方を支配する考えをドイツが持っていると書いているが、こういうヨーロッパ山分け論を好きだったようだ。東欧のロシヤによる支配は20世紀になって実現した。ドストエフスキーには悪夢としか言えない形でだが。

その他ヨーロッパ諸国を助けた例を持ち出す。その結果手に入れたものはヨーロッパからの憎悪だけである。

ここでドストエフスキーが言っているアジアとは、シベリヤなどロシヤのアジア部分だけでなくアジアの諸国も指す。

「ヨーロッパではわれわれは居候であり奴隷でしたが、アジヤには主人として登場するわけです。ヨーロッパではわれわれは韃靼人でしたが、アジヤではわれわれだってヨーロッパ人です。」(『作家の日記』6、ちくま学芸文庫、小沢文彦訳、1998年、p.238)

もしイギリス人やアメリカ人がロシヤに住んでいたら、アジアに我々のアメリカを発見したに違いない。科学の力で生産を増大させ、消費地はいくらでもアジアにある。

ロシヤはアジアでは文明普及者としての使命を果たす。それはロシヤ人に品位と自覚を与えてくれるであろう。

『作家の日記』を読んで

本書の主張は、文学関連を除いて次のようなものが目につく。

ロシヤを盟主とするスラヴ諸国が世界を救済する、すなわち全人類の同胞的団結にロシヤが貢献できるという使命に燃えた主張。

ロシヤの民衆への称賛、それに対して西欧かぶれの知識人を批判。

愛国及び正教至上主義の裏返しとしてヨーロッパ及びローマ・カトリックを攻撃。

幼児、児童への虐待に対する強い関心。

婦人が被告になった事件に関与するなど、子供虐待と合わせ弱者救済への訴え。

などが繰り返し出てくる。ユダヤ人への嫌悪など他の主張でもドストエフスキーの考えが聞ける。戦時ゆえの愛国的発言や敵方罵倒も結構ある。

ドストエフスキーを悪く言いたければ、自己(自国)陶酔の誇大妄想狂、排外主義者、人種差別主義者、保守反動の帝国主義者、戦争賛美者と決めつける材料がある。

ここでのまとめ方は自分流であり、各章のポイントについては、三種の全集の解説などを参照してもらいたい。

ドストエフスキーの思想に関心を持つ者は多い。本書はドストエフスキーの主張が生で出ている。ドストエフスキー論は多いが本書はどれだけ論じられているのか知らない。

やはり普通は、文学に現はれたるドストエフスキー思想の研究に関心があるのであって、今となってはobsoleteな事柄の記述も多い冗長な本を読まなくても不思議でない。本書は罪と罰やカラマーゾフの著者の書だからこそ残っているのであろう。

戦争に関する記述など読んでいて、前の戦争の際の文学者、例えば高村光太郎の書いた戦争賛美の文や詩を思い出した。戦後の高村光太郎の選集にそんなものは収録されてないし、読む人もいない。

それでも『作家の日記』は重要な著作とされている。ドストエフスキーについて何か論じたければ読んだ方がいいだろう。

書簡集はドストエフスキー全集の中で最大の量となっている。『作家の日記』よりはるかに多い。

ともかくドストエフスキーは手紙狂であった。あれほど長篇をものにしておきながら、長文の手紙を数多く書いている。いや小説もあれだけの長尺を書けるくらいだから、手紙も長文を厭わない、というか書きたくて書いたのだろう。

よくドストエフスキーの人物の会話が演説みたいに長くて非現実という指摘を見る。しかし手紙の長さを見るとこれ位の饒舌が彼にとっては普通なのであろう。ドストエフスキーと日本人ではスケールが違い過ぎる。

『悪霊』のステパン氏は手紙マニアとして描かれているが(新潮文庫、上巻、江川卓訳、昭和46年、p.20)、自分をモデルにしたのではないかと思ってしまう。

もし創作以外で、何か面白いものがないかと捜しているなら、何よりも書簡集を勧める。

いや、ずばり言おう。自分としてはドストエフスキーの著作で、書簡集は最も面白いうちの一つに挙げてもいいのではないか、と思っているくらいである。もちろんドストエフスキーに興味がある者にとって、はだが。

書簡は身内や友人や評論家あるいは仕事上の必要から、等々、特定の相手に向かってドストエフスキーが自分の意思を伝えている。何より私的なものである。そこには公表物では語られない本音があったり、裏事情が書いてある。当然多くの書簡は、さしたる内容はない。ただ人間ドストエフスキーに関心があるなら、益するところは多い。先に『作家の日記』は通常の意味での日記でないと書いた。ドストエフスキーの日記を期待するならむしろ書簡集を読むべきである。

ドストエフスキーの新しい入門を目指した集英社のポケットマスターピース10「ドストエフスキー」でも「書簡でたどるドストエフスキーの生活」という、代表的な書簡を載せているくらいである。

何分にも全集でしか書簡の全体は読めない。これではあまりに大部過ぎ、と思うなら中村健之介編訳『ドストエフスキーの手紙』1986、北海道大学出版会がある。文庫化してくれないかと思う。

書簡集は別の面からも重要である。創作の意図やその過程を告白していてドストエフスキー理解に欠かせないものになっている。

『白痴』の解説でドストエフスキーが姪ソーニャに宛てた書簡を引用してないものはないだろう。『白痴』に関してはこのほか、いかに執筆で苦労しているか散々愚痴っているし、『悪霊』では作者自身の考えが色々わかる。

本サイトでも各作品について述べる際、書簡での言及のうち重要と思われるものはなるべく指摘するつもりである。

手紙という性格上、全部が残されているわけでないことは明瞭であろう。ただ残っていても意図的に廃棄されたものがある。最初の妻マリヤ宛は一通しかない。このようにほとんどないのは「マリヤ・ドミートリエヴナ自身が破りすてたか、アンナ夫人がのちに抹殺したのか、明らかでない。」

(新潮社版全集第20巻、解題、p.490)

そうである。

また米川正夫は次のように書いている。

「晩年の手紙には夫妻の性的関係を仄めした言葉が多く、ある語句もしくは行が、おそらく夫人の手で黒々と消されてさえいる。」

(米川版全集第18巻、解説、p.463)

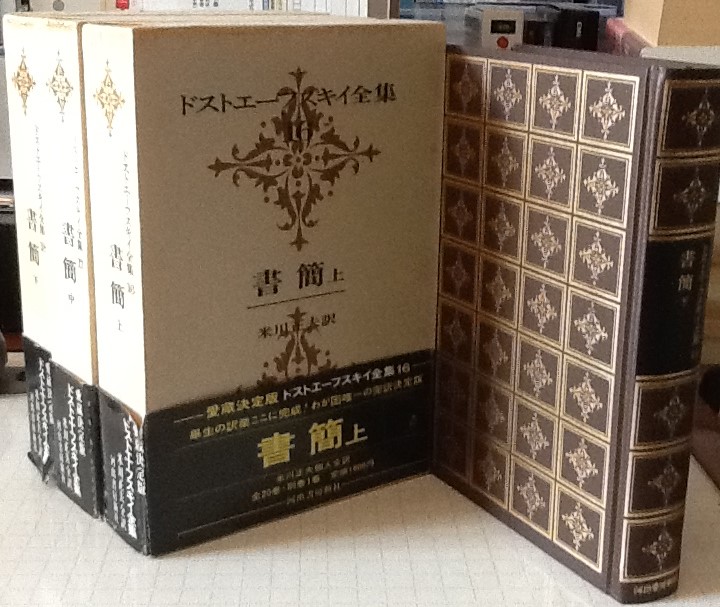

以下三種の全集の書簡集の特色を示す。

編成の違い

まず編集の方針が異なる。米川訳と小沼訳はいわゆる編年体というか、書かれた順に並べてある。いずれも3巻。

河出版米川訳全集

第16巻、書簡上、1832年〜1865年、昭和45年、540頁、1,800円(昭和49年、9刷)

第17巻、書簡中、1866年〜1873年、昭和45年、525頁、1,800円(昭和48年、4刷)

第18巻、書簡下、1874年〜1881年、解説、昭和45年、491頁、1,800円(昭和48年、4刷)

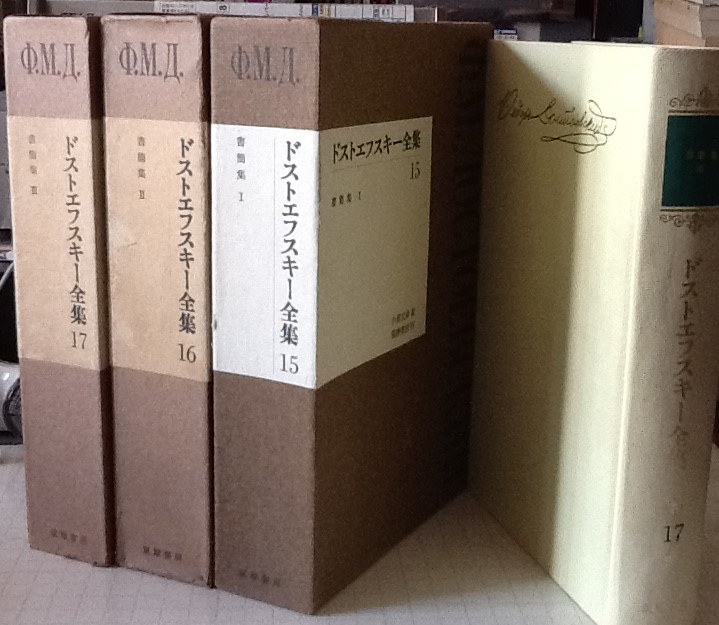

筑摩版小沼訳全集

第15巻、書簡集I、1832年〜1865年、あとがき、系図、詳細目次、昭和47年、675頁、2,400円

第16巻、書簡集II、1866年〜1873年、詳細目次、昭和48年、644頁、2,800円

第17巻、書簡集III、1874年〜1881年、年代不詳(5通)、申請書、契約書、誓約書その他(22通)、補遺(新しく発見された、従来の書簡集には未収録のもの。25通)、あとがき、詳細目次、宛名人別索引、昭和50年、620+iii頁、4,800円

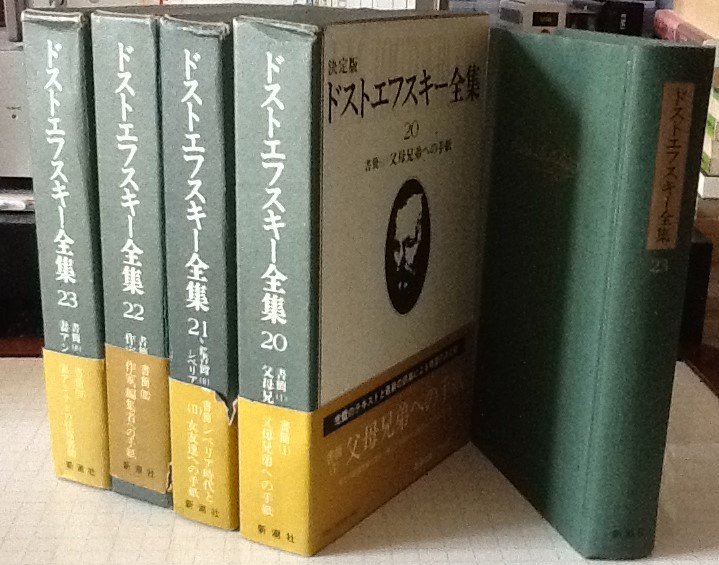

新潮社版全集

以上に対して新潮社版は宛先別に組み、4巻である。

第20巻、書簡(I)父母兄弟への手紙、1979年、工藤精一郎訳、495頁、1,500円

第21巻、書簡(II)シベリア時代と女友達への手紙、1979年、原卓也訳、447頁、1,500円

第22巻、書簡(III)作家、編集者への手紙、1980年、江川卓訳、522頁、1,500年

第23巻、書簡(IV)妻アンナとの往復書簡、1980年、木村浩訳、489+31頁、索引(年代順及び人名)、1,500円

まず読み物というか、ドストエフスキーの自伝の一種として読もうと思えば、編年体の方がいいかもしれない。それに対して宛名別は調べ物にふさわしい。ある特定人物あての手紙を見たいときにまとめてあれば捜しやすい。これはその人物とドストエフスキーとの関係を知りたいときに便利である。

各全集の収録数

ドストエフスキーの書簡の原書はドリーニン編「F・M・ドストエフスキー 書簡」国立出版所ほかで1928年から1959年にかけて全4巻が刊行された。これが基本である。

各巻の刊行年次を見ると、第1巻が1928年、第2巻が1930年、第3巻が1934年であり、その後長い空白期間ののち、第4巻が1959年に出て完結した。

実はドストエフスキー全集の比較で、創作ノートに次いで各全集の違いが大きいのが、その他の評論と並び書簡集なのである。創作であれば翻訳者が異なっていても小説は同じである。

ところが書簡集では各全集によって収録されている書簡の数自体が異なるのである。見かけ上、特に誇張されて見える。

米川訳と小沼訳は編年体で書簡に連番が振ってあるので数はわかりやすい。

新潮社版は全体の書簡数は明記されていない。推測は可能である。

書簡集の収録数を見ると、次のようになっている。

| 米川訳 | 863通 |

| 小沼訳 | 961通 |

| 新潮社版 | 936通(たぶん)+α(ドストエフスキーが受け取った手紙) |

なぜこのような違いが出るのか。特に米川訳が少ないように見える。直ちに断っておきたいのは、これは各全集で「書簡集」と称する巻に収録されている数である。実はこれ以外にも米川訳では、第20巻「論文・記録、下」に補遺として、数十通の書簡等が収められている。後で触れる。見かけほどの差はないのである。

以下、煩雑な文を書いたが、この数の違いが気になったからである。以下の理解、記述が正しいか保証の限りでない。自分の整理として書いた。今後認識を新たにしたら修正等していきたい。

新潮社版の書簡集について

ポイント:宛名別に巻を編成してあり、調べる時に便利。兄ミハイル、ツルゲーネフ、妻アンナから受け取った書簡も収録してある。

新潮社版は四人の分担訳で、各巻に解題が載っている。はっきりと全部で何通と明記していない。

全体の解説は第20巻の工藤による解題で、ドリーニン編書簡集は「全部で約935通」(同書p.489)と約がついている。ところが少し後のp.491では「935通の手紙」と約がついていない。この巻と次の第21巻(原卓也訳)の解題では自分の巻に何通収められているか書いていない。第22巻(江川卓訳)と第23巻(木村浩訳)では、収録数が書いてある。

上で936通と書いたのは、小沼訳全集第17巻のあとがきで「全四巻に収録されている書簡数は936通」(同書、p.605)と書いてあり、上の工藤が約935通と約をつけたのは、実際は935通でなく936通であったためと理解したからである。また935という数についてはドリーニン編書簡集では番号の重複があり、実際は936なのに935までしか番号が振っていないそうである。(同書p.606)

書簡の数は自分で勘定すればわかるが、間違える可能性もあるのでしていない。

935以外の数字が書いていないので、このあたりだろう。

ともかく収録数のような基本情報は明記してもらいたい。全部で何通あり、第20巻には何通・・・第23巻には何通と、いの一番に書いて欲しい。こういう基本中の基本の情報に意を払わない人は全く理解できない。

細かいことを言えば、第23巻の原本は往復書簡があるためドリーニン編でなく、1976年発行の「F・M・ドストエフスキー A・G・ドストエフスカヤ 往復書簡」を底本としたそうである。詳しくは同巻解題参照。

新潮社版書簡集の特色として宛名別の他、ドストエフスキーが受け取った手紙が収録されているところが挙げられる。具体的には次の三人である。

| 兄ミハイル | 43通 | 第20巻に収録 |

| ツルゲーネフ | 15通 | 第22巻に収録 |

| 妻アンナ | 75通 | 第23巻に収録 |

このような受けた手紙があれば、ドストエフスキーが書いたものの理解の助けになる。

また、いささか脱線だがドストエフスキーがペトラシェフスキー事件で逮捕されたのは、集会でベリンスキーのゴーゴリ宛の手紙を読んだことが原因、とは知られているだろう。

ドストエフスキーの罪状は、

「犯罪的計画に加担し、正教と皇帝陛下に対する不敬な表現に満ちた文学者ベリンスキーの書簡を流布し、他の被告人たちとともに、家庭用石板印刷機によって反政府的作品を流布せんと企画した」

新潮社版全集第24巻(1979年)、解題、p.406

だそうである。

それではこのベリンスキーの手紙はどんなものだったろうと思い捜した。河出書房からゴーゴリ全集が出ていて、その第7巻(1977年)に書簡が収められている。同巻を見たところ、ゴーゴリのベリンスキー宛の手紙はあったが、見たいベリンスキーの書いた手紙はない。受けた手紙も入っていれば便利なのにと思った。

この手紙は『ドストエフスキーとペトラシェフスキー事件』原卓也・小泉猛編訳、集英社、昭和46年所収の「ベリンスキーとゴーゴリの往復書簡」、特にゴーゴリ宛の1847年7月15日(同書、p.119~)にある。ベリンスキーはゴーゴリの保守的な見解を批判し、正教会及び当時の体制を忌憚なく攻撃している。

筑摩版小沼訳の書簡集について

ポイント:収録数は多い。注も詳しい。編年体の書簡集としては現時点の標準となろう。

第17巻のあとがきで次のように言っている。

ドリーニン編書簡集を基本にして、外国語訳等でその不備を補った。ドリーニン編に、「訳者がこれに校訂を加え、その誤りを正し、歪曲されたものを出来うるかぎり元の姿に戻し、さらに定本となっているこの『書簡集』にも収録もれとなっているものをも追加したので、その意味でこの日本語版『書簡集』ほど、形がととのい、全書簡を網羅しているものはまずあるまいと思われる。」

(同書、p.603)

と自負している。

961通は、申請書や補遺等を含めた全体の数である。

年代別書簡(含む年代不詳) 914通

申請書、契約書、誓約書その他 22通

補遺(新しく発見された、従来の書簡集には未収録のもの) 25通

合計 961通

ドリーニン編書簡集の936通とは914+22のことだろう。

小沼は自らの訳の特色として、上の引用にあるように、従来の翻訳に収録されていない分を新訳し、誤りや歪曲を正したと言う。

誤り、歪曲を正したとは何か。1974年「文学遺産」第86巻で、ジルベリシュテインはドリーニン編書簡集を批判している。(小沼訳全集第17巻、p.608以下)特にドストエフスキーのユダヤ人嫌悪が露骨な部分を修正してしまったことを小沼は中心に解説している。

なおドストエフスキーの書簡におけるユダヤ人への蔑称問題については、新潮社版全集第23巻の解説でも木村浩が触れている。(p.476)

小沼訳全集全体の特色でもあるが、注が充実しており、読むのに役立つ。

第15巻書簡集I所収の系図とはドストエフスキー家の系図である(同書p.668)。

役に立つが、この系図、誤りがある。ドストエフスキーの子供は、ソーニャ、ソフィヤ、リュボーフィ、フョードル、アレクセイとある。ソーニャはソフィヤの愛称であり、このソフィヤの生年没年はリユボフィと同じ年が書いてある。ソフィヤのところ消すべき。ついでにソーニャは正式名ソフィヤにしたらどうか。

河出版米川訳の書簡集について

ポイント:翻訳時点の制約等のためか収録数はやや少ない。書簡集の巻のほか、第20巻「論文・記録、下」の巻で息子の哲夫が約50通を追加翻訳。書簡集と称する巻は米川正夫の訳した分である。

米川訳の書簡集は、全集第16〜18巻で863通収録している。

まず米川訳のドストエフスキー全集について説明する。米川によるドストエフスキー全集は何回か出版されている。

その歴史は例えば河出書房ドストエーフスキイ読本(昭和51年)の近田友一による文献(p.307)等を参照。

米川訳書簡集の翻訳は、昭和28年に当時の全集第17巻、第18巻に書簡の上下として刊行した。

ここで昭和28(1953)年という刊行年次を見ると、ドリーニン編書簡集が完結していない、すなわち第4巻が出ていない時期である。そのためここでの翻訳の対象は第3巻までである。そののち昭和34(1959)年にドリーニン編書簡集第4巻が出た。これにより残りの部分を翻訳した、米川の全集第22巻「未発表書簡」が昭和35(1960)年に出された。

現在の愛蔵決定版ドストエーフスキイ全集は、この両者の書簡集の合計、再編成である。

現在の全集第18巻「書簡集下」(昭和45年)の解説は、当初の発売時のそれを転載している。これによると第22巻(昭和35年)の刊行で、ドリーニン編書簡集第4巻を訳し、それまでの旧17、18巻で省略した分も加え、「完全な書簡全集の邦訳を提供することができた」(「書簡数下、p.468」と、この時点(昭和35年)で米川は自負している。

米川正夫は昭和40年に亡くなっている。現行の河出版米川訳全集は昭和44〜46年にかけて刊行された。この全集編集に米川自身は関わることはできない。編集は米川の息子である哲夫と和夫によってなされた。

最終回配本の全集第20巻「論文・記録、下」(昭和46年)で、書簡の補遺として48通の手紙を収録している。哲夫の翻訳による。原典の書簡数が「全四巻に収められている書簡は914通」(同書、p.393)とある。これと既存の米川正夫訳と調整等し、補遺として必要な分、新訳したのである。哲夫は「1968年にソ連ででたドストエーフスキイの文献目録によると。ソヴェート版書簡全集に収録されていない手紙がまだ12通ある。いずれも本全集には入っていない。」(同書、p.393)と断っている。

またこの全集第20巻「論文・記録、下」の巻には、「記録」として申請書等20篇収録されている。(同書解説p.325参照)これはその他の全集では書簡の中に分類されていた。これらを書簡に分類し直せば米川版の書簡集の数も増える。

米川訳全集では書簡合計を914通としている。上の小沼訳のところの分類による狭い意味である。上に書いたように申請書、契約書等は「記録」の分類に載っている。それにしても小沼訳の補遺は翻訳の対象でない。

結局ドリーニン編書簡集の全体は米川訳でも翻訳され、小沼訳の補遺書簡の分だけ少ない、と言うことであろう。

米川訳全集は昭和46年初めに完結している。小沼版書簡集の翻訳が完結したのは昭和50年である。米川版はこのように出版が早かった分、後の全集では利用可能となった書簡がまだ利用できなかったと思われる。

翻訳者がいくら誠実に翻訳に取り組んだとしても、翻訳者の能力のほか、その際利用できる情報、資料の制約がある。

翻訳というものは後の方が有利である。新しい情報が入手できたり、不明だった点が明らかになったりする。それだから既訳のある翻訳については、以前の訳より優れていなければ出す価値がない、という意見があるくらいである。

周知のように現在、新改訂アカデミー版ドストエフスキー全集全35巻が刊行中である。そこでは書簡集は全5巻充てられることになっている。収録される書簡数は今わかっているものよりかなり多くなるだろう。日本語訳が出るにしてもかなり先(数十年後?)だろう。

翻訳はそのされる時期の制約から免れない。だから早い時期の翻訳である米川訳が収録数等で後のものより見劣りする。

書簡集三種類を比較すると、編成の異なる新潮社版は別として、米川訳を小沼訳と比較すれば、米川ファンを別にして、収録数等の観点からは小沼訳が勝る。

それでは米川訳は現在では存在意義がないのか。そんなことはない。米川訳全集で書簡の全体像の把握は十分できると思う。

ここでの比較は全集ということもあって、収録数の違いに重点を置いた。

もし米川訳と小沼訳を両方とも参照あるいは入手できるなら、小沼訳を優先するのが順当だろうが、手元に米川訳しかないなら、米川訳で読めばよい。違いをあれこれ言う前にともかく読むことである。

創作以外、創作ノート、その他の評論等

ドストエフスキー全体のトップへ