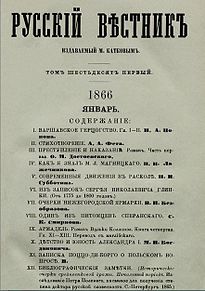

「ロシヤ報知」の1866年、1,2,4,6,7,8,11,12月各号に発表された。

同誌にトルストイの『戦争と平和』(当初の題『1805年』)は、前年1865年から公表が始まり1,2月号に第一篇が載る。1866年の2,3,4月号に第二篇が掲載された。

つまり「ロシヤ報知」1866年2月号、4月号には『罪と罰』と『戦争と平和』の初出が同時に掲載されていたわけである。

(新潮社版全集別巻、年譜、1980年、p.263)

[梗概]

ペテルブルグの大学生ラスコーリニコフは虫けらのような金貸し老婆を殺害し、その金を奪ってもより高い理想のためなら差し支えないと考え実行する。下級官吏マルメラードフ、その娘で娼婦に身を落としている敬虔なソーニャとの出会い、彼女とのキリスト教の信仰を巡る議論、殺人事件を担当する予審判事ポルフィーリィの追求、主人公の影といわれる謎めいた人物スヴィドリガイロフの行動など、息継ぐ暇もなく密度の濃い物語は進行し、最後には主人公の改心の方向が見えてくる。

[感想みた様なもの]

入門または一冊でドストエフスキーの核心を伝える小説と言えば、やはり『罪と罰』である。それだけの価値がある傑作なのである。

他の諸長編と比べても「すなおな、理屈ぬきの感動は、いま読み返しても、『罪と罰』がいちばん強い。」と、池田健太郎訳『罪と罰』中公文庫の解説(下、459頁)にあるが、極めて説得的だと思う。

息をつく暇もなく次々と事件が起こり、それに不自然さを感じる向きもいるかもしれないが、言葉を変えて言えば無駄な部分がないというか、極めて密度の高い小説なのである。

ドストエフスキーの他の小説では構成上あまり感心しないものもあるだけに、『罪と罰』の完成度の高さは特筆に値する。

本書の面白さ(広い意味で)は、思想小説でありながら犯罪小説にもなっていて、深遠(?)な思想を犯罪小説という通俗的(価値が低いとかでなく、読者の興味をそそるよう書かれた、の意)な器にもっていて、読者を引き付けていくところにある。犯罪の実行、主人公が逃げるまで、検事とのやり取り、思いがけない指摘、真犯人と称する者が現れる等々、犯罪小説部分を取ってみても感心する出来栄えである。

必ず超人思想(非凡人、凡人の別)が引用されるのは、ある意味、誰でも考える発想だからであろう。『悪霊』のシガリョフの意見も最初に目に付く。

ただそれだけでなく、次を指摘しておきたい。

本書に書かれているのは、青年ラスコーリニコフの悩みや行動である。こんな犯罪をしたわけでもないのに読者は感情移入できる。青年期は常に悩み、後悔し、将来への不安で生きている。『罪と罰』は若者の苦悩を描いているので、読まれ評価されているのであろう。

[当時、及び作者自身の評価]

この小説は公表時からめっぽう評判になり、掲載誌の売れ行きが増し、作者の名も大いに上がったようだ。

知人ストラーホフ『ドストエフスキーの思い出』(1883年)に以下の回想がある。

「『罪と罰』がひき起こした印象は異常なものであった。その1866年には、この作品だけが読まれ、読書家はこの作品のことばかり語り、たいていは『罪と罰』のもっている圧倒的な力や、健康な神経の持主でさえもほとんど病気にさせてしまい、また神経の弱い人々だと読むのを断念させてしまうような重苦しい印象を訴えながら語るのであった。」

(水野忠夫訳「ドストエフスキー同時代人の回想」河出書房、1966年、p.194~195)

後に『白痴』発表時、いかに『罪と罰』が好評だったか、ドストエフスキーは姪ソーニャ宛書簡で述べる。

「1867年にカトコフ自身が、リュビーモフと編集部秘書とを前にしてぼくに、予約購読者が五百名よりよけいにふえたと言ってましたし、『罪と罰』のおかげだとして、そう言ったものです。」

(1869年3月8日、新潮社版全集第21巻、1979年、原卓也訳、p.167)

この書簡は『白痴』の不評を嘆いている。比較として『罪と罰』時を言っているのである。

ドストエフスキー自身が後年、当時の評判を振り返り、書簡で次の様に言っている。

「『レ・ミゼラブル』は小生自身もたいそう好きです。あれは小生の『罪と罰』が出たのと同じころに出たものです(つまり、向こうが二年前に出たのですが)。わが国の偉大な詩人である故チュッチェフや、多くの人が当時、『レ・ミゼラブル』より『罪と罰』のほうが比較にならぬくらい上だ、と見たものでした。しかし、小生はみなと議論して、『レ・ミゼラブル』のほうが小生の叙事詩より上であることをみなに論証しようとし、心底から真剣に議論しましたし、今でもわが国のあらゆる識者たちに共通の意見に反して、そのことを確信しています。」

(1877年4月17日ルリエ宛書簡、新潮社版全集第21巻、1979年、原卓也訳、p.341)

なお『レ・ミゼラブル』の公表(仏語)は1862年で『罪と罰』は1866年である。

次の後年の回想は面白い。グリゴーリエフ宛書簡にある。

「(記憶力の減退を嘆き)のみならず、自分自身の著作さえ、完全に忘れてしまうほどです。この冬、小生が十年前に書いた長編『罪と罰』を読みましたが、全体の三分の二以上、まったく新しいもの、覚えのないもののような気持ちで通読しました。それほど忘れてしまっているのです。」

(1878年3月27日、河出版米川訳全集、第18巻、昭和45年、p.241)

『罪と罰』執筆を10年前と書いているが、12年前の誤り。記憶力の問題もさることながら、作家にはその作品を書ける時期があるとも読める。

ラスコーリニコフの容姿

かなり前この小説を初めて読んだ時以来気になっているのは、超人思想とかでなく、なぜラスコーリニコフは美青年という設定になっているのだろうか、という点である。

『悪霊』のスタヴローギンが美青年であることはよく理解できる。また他の作家だが『赤と黒』のジュリアン・ソレルが美青年でなければならないのは当然である。

しかしなぜラスコーリニコフは美青年だろうか。わざわざ母親に言わせて(思いだが)いるくらいなのである。意味はない、と言われるかもしれない。作家が何か書いているのも見たことない。作品論の類は読んでないが、どこかに説明があるのだろうか。

気になってしょうがないのである。結局自分がどう納得すればいいという話なのであるが。

せいぜい思いつくのは、この小説はラスコーリニコフが殺人を犯してからの悩み、迷いが大部分を占める。そのように悩む青年はやはり見た目が良くないと様にならないから?というくらいのものである。

ラスコーリニコフには罪の意識も良心の呵責もない

インターネットで『罪と罰』の要約を次のように書いている文を一再ならず見た。

ラスコーリニコフは、超人なら虫けらのような人間を殺しても差し支えない、という理論によって高利貸しの老婆を殺害する。しかし偶然居合わせた妹まで殺してしまい、そのせいで良心の呵責に悩む。純なる心を持った娼婦ソーニャとの出会いによって改心し、自首する。

しかしながら、実際に小説を読んでみると、上の要約でよいかと思ってしまう。

まずラスコーリニコフは理論に従って平然と老婆を殺害したのではない。

ナポレオンのような英雄なら、虱ごとき者をつぶすのを躊躇するはずもない。ナポレオンは引き起こした戦争によって数十万、あるいはそれ以上の犠牲者を出した。それにもかかわらず英雄とみなされている。

それでは自分はナポレオンのような偉人なのか、それとも虱の側か。それを知りたかった。小説の冒頭でラスコーリニコフが言う独り言はそれを試す困難さを言っている。

「人間がもっともおそれているのは何だろう?彼らがもっともおそれているのは、新しい一歩、新しい自分の言葉だ。」

(『罪と罰』上、新潮文庫、昭和62年、工藤精一郎訳、p.6)

ラスコーリニコフの新しい一歩、それが老婆殺しであった。

理屈つける論文は書いていた。しかし頭で理解しているのと実際に実行するとでは天地の開きがある。

実際はどうであったか。あたふたしてカネを取るどころでなかった。

運よく現場から逃げおおせたものの、帰宅してからは床に臥せ、精神的にまともでなくなる。盗んだ物は隠すのが精いっぱいで一顧だにしない。身体の方も病気になり、周囲からその精神状態が心配される。

こういう状態になったのは、犯した罪の意識に耐えられないためか。

殺人の理由と結果(自分の心情)を本書でラスコーリニコフは次の様に言う。

まず第3篇第6節、自分を告発する町人に会い、スヴィドリガイロフが来る前の思考に示される。

非凡人は出来が違う。一切を許される支配者という奴は、大量に人を殺し、死ねば銅像を建てられる。しかし自分はそうでなかった。

「・・・あんな婆ぁなんか問題じゃない! 老婆はどうせ病気だったんだ・・・おれはすこしも早くふみこえたかった・・・おれは人間を殺したんじゃない、主義を殺したんだ! 主義だけは殺した。がしかし、かんじんのふみこえることはできないで、こちら側にのこった・・・おれができたのは、殺すことだけだ。しかも、結局は、それさえできなかったわけだ」

(同上、p.481)

「・・・だっておれはもしかしたら、殺されたしらみよりも、もっともっといやなけがらわしいやつかもしれんのだ、しかも殺してしまったあとで(あとでに傍点)それを自分に言うだろうとは、まえから予感(予感に傍点)していたんだ! まったくこんな恐ろしさに比べ得るものが、果たしてほかにあるだろうか! おお、俗悪だ! ああ、卑劣だ!」

(同上、p.482)

この辺りを読むと自己嫌悪で悩んでいるのかと思う。この少し後で、リザヴェータの名前が出てくる。

「・・・おお、おれはいまあの婆ぁが死ぬほど憎い!もしあいつが生きかえったら、きっともう一度殺してやるにちがいない! リザヴェータはかわいそうなことをした! なんだってあんなところへもどって来たのだ!・・・しかし、不思議だ、どうしておれは彼女のことをほとんど考えないのだろう、まるで殺さなかったみたいに?・・・リザヴェータ! ソーニャ!かわいそうな女たち、やさしい目をした、やさしい女たち(以下略)」

(同上、p.483)

リザヴェータはほとんど意識にのぼらないのである。どうしてリザヴェータを殺したから良心の呵責にさいなまれたと言えるのだろう。

本作の山場である、ラスコーリニコフのソーニャ訪問のうち2回目は第5篇第4節で、その際、自分の罪を告白する。

驚くソーニャに殺人の理由を説明する。自分がナポレオン側か、虱の側かを試すためであったと。

「・・・じゃあ言おう、ぼくはナポレオンになろうと思った、だから殺したんだ・・・」

(『罪と罰』下、新潮文庫、昭和62年、p.248)

この後、お金がなかったなどの理由は否定し、いつまでも寝ていて考え続けていた。本は売り飛ばしノートにはほこりが積もっていた。それで分かった、頭脳と精神の強固な者が支配者となる。多くを実行する勇気のある者、蔑視できる者、誰よりも実行力がある者が正しいのだと。

「権力というものは、身を屈めてそれをとる勇気のある者にのみ与えられる(中略)ぼくは敢然とそれを実行しようと思った、そして殺した」

(同上、p.253~254)

向こう見ずでやったのでない。考えた。自分に権力を持つ資格があるか、人間は虱か、なんて疑問を持つのはナポレオンでない証拠だ。はっきり感じていた。そういったお喋りの苦しみから抜け出したかった。

「ぼくはね、ソーニャ、詭弁を弄さないで殺そうと思った、自分のために、自分一人だけのために殺そうと思ったんだ! このことでは自分にさえ嘘をつきたくなかった!」

(同上、p.255)

「あのとき婆さんのところへ行ったのは、ただ試すために行っただけなんだ」

(同上、p.256)

「果してぼくは婆さんを殺したんだろうか? ぼくは婆さんじゃなく、自分を殺したんだよ! あそこで一挙に、自分を殺してしまったんだ、永久に!・・・あの婆さんは悪魔が殺したんだ、ぼくじゃない・・・もうたくさんだ(後略)」

(同上、p.257)

ソーニャは大地に接吻し、世界中に向けて大声で罪を告白せよと勧める。(大地に接吻せよとのソーニャの言葉は有名だが、『悪霊』でシャートフもスタヴローギンに向かって叫んでいる。「大地に接吻なさい、涙でうるおしなさい、許しを乞いなさい!」(江川卓訳、第2篇第1章「夜」第7節)またアリョーシャ・カラマーゾフの大地への接吻も有名だろう(第3部第7篇「アリョーシャ」の最後)。これも許しを乞いたかったとある。)

しかしラスコーリニコフは流刑などごめんだと答える。世間の人間どもの方がもっとひどいことをしている。自分の阿呆面をさらせと言うのか。全く罪の意識はない。

妹ドゥーニャが兄に対して次のように言うとラスコーリニコフは激怒する。

「だって兄さんは、苦しみを受けに行くことで、もう罪の半分を償っているじゃありませんか?」(中略)

「罪?どんな罪だ?」と彼は不意に、発作的な狂憤にかられて叫んだ。「ぼくがあのけがらわしい、害毒を流すしらみを殺したことか。殺したら四十の罪を赦されるような、貧乏人の生血を吸っていた、誰の役にも立たぬあの金貸しの婆ぁを殺したことか。(中略)どうしてみんな寄ってたかって、《罪だ、罪だ!》とおれを小突くんだ。」

(同上、第6篇第7節、p.435)

この後も「どうして人々を爆弾で吹っとばしたり、正確な包囲で攻め亡ぼしたりするほうが、より尊敬すべき形なんだろう?」(同上、p.436)

と、チャップリンの映画『殺人狂時代』(1947)と同じような意見を言っている。

更になぜみんな自分のことを心配してくれるのか。それは流刑地に送るためだ。もし自分が流刑を免れたら、みな義憤を感じ気違いにみたいに騒ぎ立てるだろう、と考える。

自首でさえソーニャににらまれて渋々するのである。悔悟とか改心という言葉とこれほどかけ離れた人間もいない。

裁判では殊勝であった。しかしシベリヤ流刑後でさえ罪の意識はない。

「誰にでもあるようなありふれた失敗を除いては、彼の過去に特に恐ろしい罪は何も見出さなかった。彼が恥じたのは、つまり、彼、ラスコーリニコフが、ある一つの愚かな判決によって、愚かにも、耳も目もふさぎ、無意味に身を亡ぼしてしまい、そしていくらかでも安らぎを得ようと思えば、この判決の《無意味なばからしさ》の前におとなしく屈服しなければならぬ、ということであった」

(同上、エピローグ第2節、p.473)

小説の文字通り最後になって、初めて新しい感情が生まれる。ソーニャとの愛である。

朝早く作業場に行ったラスコーリニコフは、差し延べられたソーニャの手を握る。二人の愛情が確認された。ここで初めてラスコーリニコフは将来に希望が持てるようになる。

「・・・二人とも蒼ざめて、瘦せていた。だがそのやつれた蒼白い顔にはもう新生活への更生、訪れようとする完全な復活の曙光が輝いていた。愛が二人をよみがえらせた。(後略)」

(同上、p.483)

もっとも小説では終わる前、次のような文が入っている。

「彼は、新しい生活が無償で得られるものでなく、もっともっと高価なもので、それは今後の大きな献身的行為であがなわれなければならぬことに、気がついていないほどだった・・・」

(同上、p.485)

正直、小説が終わった後、ラスコーリニコフが本当に更生したか、心もとなくなってくる。

カトコフ宛書簡に見るラスコーリニコフの心理

ドストエフスキーが『罪と罰』を売り込むため、「ロシヤ報知」のカトコフに宛てた1865年9月前半の下書きが残っており、これは作者自身による小説の意図の解説である。

ラスコーリニコフの心理を描いた主な部分は次のようになっている。

「・・・解決不可能な問題が殺人者の前に立ちはだかり、彼の心は、思いもかけなかった意想外の感情に苦しめられます。神の真理、地上の掟がしだいに力を発揮して、彼は結局のところ、自首せざるをえなくなります。(せざるをえなくなりますのところに傍点)せざるをえなくなるというのは、たとえ徒刑で身を滅ぼすことになろうと、もう一度人間の仲間に加わりたいと思うからなのです。犯行の直後からまざまざと実感するようになった人類との断絶感、分裂間が、彼をぶちのめしたのです。(以下略)」

(新潮社版全集第22巻、1980年、書簡、p.321、江川卓訳)

この書簡はドストエフスキーが本書執筆中に書いたもので『罪と罰』に関心があれば全体を読むよう勧めたい。

堕落した女ソーニャ

ソーニャ(ソフィア)・セミョーノヴナ・マルメラードワは、本小説の副主人公といっていいくらい大きな役割を果たす。ラスコーリニコフと対峙して全く引けを取らない。

ドストエフスキーの女登場人物でソーニャほど積極的な役割を与えられている者はいない。しかしソーニャは相対的に言って、話題にならない気がする。そうならなぜか。

ソーニャがあまりに理想的、聖女のように描かれているからではないか。家族のために犠牲になって身を落とし、心の純潔さを失わない。きれいごと過ぎるように見えて面白くない。善人というのは興味を引かない、面白くないのである。

小説の初めの方、ラスコーリニコフは老婆殺害の際、予想もしなかったリザヴェータが現れたので、これも殺してしまう。

初めてここを読んだ時、本当に感心してしまった。人生というのはまさにその通りではないか。何か予想外の出来事が起こるのである。予定していても、計画を立てても、そうはいかない。自分の意志の問題はおいて、何か事情が変わって予定通りできないのである。

(脱線だが本格推理小説というものは、犯人の計画通り犯罪は起きる。大人になって推理小説を読み返したらあまりの絵空事に阿呆くさくなってしまった。推理小説好きは非現実的なファンタジーを楽しんでいるのだろう)

リザヴェータ殺しが罪の意識を生んだという見方にはあまり賛同できないと前に書いた。

しかしながら、リザヴェータ殺しは小説に大きな意味を持つ。

ソーニャはリザヴェータの生まれ変わりだからだ。

ラスコーリニコフがソーニャに殺人を告白した時(第5篇第4節)、ソーニャの反応は次の様だった。

「・・・彼はソーニャを見た、そして不意にその顔にリザヴェータを見たような気がした。彼はあのときのリザヴェータの顔の表情をまざまざと思い出した。彼が斧を構えてにじりよったとき、彼女は片手をまえにつき出して、壁のほうへ後退りながら、まるで子供のような恐怖を顔にうかべて、彼におびえた目を見はったのだった。(中略)ほとんどそれと同じ状態がソーニャにも起った。」

(『罪と罰』下、新潮文庫、昭和62年、工藤精一郎訳、p.240)

ラスコーリニコフが手にかけたリザヴェータが、ソーニャとなってラスコーリニコフの更生に手を貸す。

ソーニャがラスコーリニコフに読む聖書はリザヴェータがソーニャに与えたものである。(第4篇第4節)

ソーニャはリザヴェータと十字架と聖像を交換していた。ラスコーリニコフが自首する前、自分が持っていた糸杉の十字架をソーニャはラスコーリニコフの首にかける。(第6篇第8節)

ソーニャは聖女のように見えると書いた。しかしそれは事情を知っている小説の読者と、マルメラードフ一家だけの認識である。傍目には客観的には、ソーニャは「札付き」の堕落した女である。la traviataなのである。

人権意識の発達していなかった当時のロシヤで、世界最古の職業がどう見られていたか、

以下に書く通りで大いに尊敬されていたわけでない。

ラスコーリニコフの妹ドーニャの婚約者であったルージンは、ラスコーリニコフに不快な目に会わされる。その復讐のため母親あての書簡で、ラスコーリニコフは母が送った金を「醜業を職としている娘に」与えたと中傷する。(実際はソーニャの母カテリーナに与えた)

後に第4篇第2節でルージンとラスコーリニコフが母妹の前で対決したとき、ルージンなぞソーニャの小指の先ほどの値打ちもないとラスコーリニコフは言う。怒ったルージンがソーニャを母妹の仲間にするつもりかと問うと、ラスコーリニコフはもう同席させたと答える。母妹は恥ずかしく感じる。ルージンは傲慢に笑う。これでは折り合えるはずもないと。

ルージンの中傷や嘲りは、ソーニャが卑しい仕事の女だからである。ただこれは卑劣漢ルージンだけの意見だろうか。現代でもソーニャの同業者に何も偏見を持たない者ばかりではあるまい。我々読者はソーニャという抽象的な存在で理解しているが、他人はその職業(外見に現れた要素)だけで判断するしかない。どこそこの学校を出ているとか、同和出身だとか。

第4篇第4節で、ラスコーリニコフはソーニャを訪ねた際、上の挿話を語る。ソーニャは驚き、自分は恥ずべき女だ、罪深い女だと答える。

これに対してラスコーリニコフはソーニャを評価するのは、深い苦悩のためだとまず言う。ただ続けて、ソーニャが罪深い女であるとはまさにその通りだと言明する。

ラスコーリニコフの言う理由は、よくもそんな恥ずかしい仕事をしていられるな、川に身を投げた方がよっぽどましだ、というものである。

訳文を少し引用すると「きみの内部には、こんなけがわらしさやいやらしさが、まるで正反対の数々の神聖な感情と、いったいどうしていっしょに宿っていられるのだ?」(同上、p.83)

ソーニャはそんなことをしたら家族はどうなると答え、その顔を見てラスコーリニコフは理解する。ソーニャは以前から自分の境遇を恥ずかしく思い、自殺を考えていたと。一体このままでソーニャはいられるか。これから取り得る道は三つある。自殺するか、癲狂院に入るか、心を石にして淫蕩な生活を送るか、と想像する。

この後、ソーニャが信仰に救いを求めていると分かる。

以上、事情を知っているラスコーリニコフでさえ、ソーニャを非難してやまないのである。なぜソーニャの所へ来たのか。それはソーニャが自分と同類、踏み越えた者、誤った者だからである。自分と同じく罪人だからである。「ラザロの復活」朗読後に書いてある。

「・・・きみはぼくに必要な人間なんだ。だからぼくはここへ来たんだ」

「わからないわ・・・」とソーニャは囁くように言った。

「そのうちにわかるよ。きみがしたのだって、同じことじゃないか? きみだって踏みこえた・・・踏みこえることができたんだ。きみは自分に手を下した、自分の(自分のに傍点)・・・生命を亡ぼした(これは同じことだ!)きみは魂と理性で生きて行かれたはずだ、それをセンナヤ広場で果ててしまうのさ(後略)」

(同上、p.95~96)

たまたまそこにあった聖書を見つけたラスコーリニコフは、いきなりソーニャに「ラザロの復活」を読んでくれと頼む。

ラザロの復活はヨハネ福音書第11節にある。聖書によくあるキリストによる奇蹟である。死者をよみがえさせるのだが、なんと死後四日も経ってからである。

日本の読者の多くはラザロの復活と聞いても知らない者が多いのではないか。今は信仰から離れているとはいえ、ラスコーリニコフがキリスト教文化、社会の中で生きている者だと分かる。

ここでのラザロの復活の意味は何か。ラスコーリニコフはなぜラザロの復活を思い出したのか。きちんとした解釈があるのだろうが、自分は知らない。何か分かったら加筆修正する。

四日も経ってから復活したラザロの話を聞いて、事件以来精神が参っているラスコーリニコフは、今カラデモ遅クナイ、何か解決策があると思いたかったのか、とせいぜいそう思うくらいである。

本節の要約はこのくらいにして、一番書きたかったことを書く。

実は第4篇第4節はもっと長かったのである。掲載誌「ロシヤ報知」の編集部、リュビーモフからの指示でかなり削除された。ソーニャの福音書朗読の辺りラスコーリニコフとのやり取りが中心だという。

その事情をドストエフスキーは書簡で次の様に書いている。

「・・・ところが、リュビーモフの魂胆には、(中略)私にとって油断のならぬ考えがあったのです。ほかでもありません。私が渡した四章のうち一章は、掲載するわけにはいかない(掲載するわけにはいかないに傍点)、そのことは彼リュビーモフによって決定され、カトコフの承認を受けているというのです。私は両人と話し合いましたが、あちらは主張を変えません! この章について、私自身はなんとも言えません。私は真の霊感にかられてあの賞を書いたのですが、ひょっとしてよくないものかもしれません。ところが、彼らが問題にしているのは文学的な価値でなく、道徳性についての危惧なのです。ですが、この点に関しては私はまちがっていません。――道徳性に反するようなものは何もないばかりか、むしろまったく正反対(まったく正反対に傍点)なのです。ところが、彼らの見方は別で、それどころか、否定主義(ニヒリズム)の痕跡さえ見ているのです。リュビーモフは、改作が必要だとはっきり(はっきりに傍点)言明しました。私は承知しましたが、この大きな章の改作は、その努力と気づまり加減からいって少なくとも新しい章を三つ書くほどの骨折りでした。(後略)」

(新潮社版全集第22巻、1980年、p.429、ミリュコフ宛書簡、1866年7月中旬、江川卓訳)

そのリュビーモフあての書簡で修正を書いている。

「・・・今度は満足(満足に傍点)のいくように書き直せたと思います。

悪と善(悪と善に傍点)とは最高度で明確に区別されましたから、両者を混同したり、曲解したりすることは、もうけっしてできないはずです。同様に、貴兄に指摘されたその他の訂正もすべてやりとげましたし、むしろ余分にしたほどです。(後略)」

(同上、p.339、1866年7月8日)

この後、ドストエフスキーは後生だから、その他の部分はすべて今あるままにしておいてくれと頼みこんでいる。しかしながら社主カトコフによって更に削除された。

削除したカトコフあて次の様に書いている。

「貴兄がなされた改訂や削除については、その一部は、いまになって見ると、たしかに必要なものですが、その他の削除(終わりの部分)は惜しい気がします。もっとも、貴兄におまかせします! (中略)私は、奇妙な癖をもっていて、いったん何かを書いてしまうと、少なくともしばらくの間は、自分の書いたものを批判的に見ることが、まったくできなくなってしまうのです。もっとも一箇所、七百八十六ページ(欄外にN・Bと書きこんでおきました)についてだけは、復元をお願いできないでしょうか? ここは、もし主人公が、「ぼくが幸福なのは、もちろん、自分のしたことに見とれているからじゃない」と言ったとしても、読者には明瞭にわかるところだと思います。もっとも、だめなようなら、いたし方ありません。(後略)」

(同上、p.328~329、1866年7月19日、N・Bは注とか留意せよの意味のラテン語Nota Beneの略)

もちろんカトコフが復元に応じたはずもない。

ドストエフスキーの死後1889年になって、上のミリュコフ宛の書簡が「ロシヤ報知」に掲載された際、リュビーモフは次の様に書いている。

「・・・悲惨な犠牲を払って一家に献身する女性の姿を、せっかく、熟慮の末あの高さまで浄化させたソーニャの理想像を、放棄することの、いかに辛かったかが判る。福音書を朗読するあたりの会話はずっと長く、現行の印刷本の比ではなかった」

(新潮社版全集別巻、年譜、1980年、p.258~259、松浦健三訳)

一体、何が問題だったのか。

一言でいえば、一介の娼婦がまるで聖職者のように振舞っている、許し難い、がその理由である。

「福音書はロシヤ国家の公けの基(もとい)だということで、リュビーモフ教授(引用者注:編集者のリュビーモフは博士でアカデミー会員だった)にはそれをかってに取り扱うことが許せなかったのだ。彼は小説で街娼婦などが司祭の役を引き受けて、正教の砦である福音書を読み上げるところを描くことに断然反対したのである。淫売婦が高位の司祭の役を演じるなどということが許されるべきことだろうか?というのである。長編小説の作者はこの社会の屑を教会の最高機関や主権よりも上に置いている。彼は道徳の規範を見失って、ニヒリズムに堕している。彼は、堕落して世間から見棄てられている女を理想化して神聖なものに、社会と法律によって裁かれるべき恐ろしい罪人の魂を救う人間にまで高めている。この小説では生活の光と影がまったくごっちゃになっている。こうした混沌状態では善と理性を悪徳と罪悪から区別することは不可能である。政府の政策を遂行する機関であるこの雑誌がそんなわけのわからない価値判断で読者をそそのかすわけにはいかない。編集部は、このエピソードを徹底的に改作して、作者がとっている宗教上、美学上の基準を完全に明瞭なものにするよう作者に申し入れる。リュビーモフの意見とは以上のようなものだった。」

(グロスマン『ドストエフスキイ』、筑摩書房、昭和41年、p.263、北垣信行訳)

削除に同意せざるを得なくなったのは、金が必要だったからだろう。まだドストエフスキーはそれほど高名でなかった(本『罪と罰』で名が上がる)ので自分の主張ができなかった要因もあるだろう。ドストエフスキーは自分の芸術のために何度も推敲し、大量の原稿破棄をしたが、編集部からの意向には逆らえなかった。カラマーゾフの続篇のように書けなかったわけでなく、人為的に削除されてしまったのは残念である。それはソーニャの職業のせいなのであるが、ソーニャが娼婦でなければこの小説自体が成り立たない。

スヴィドリガイロフとは誰ぞ

スヴィドリガイロフは小説の半ばに登場し、ラスコーリニコフの前で訳の分からないことを喋りまくり、その後(それ以前から)、けしからぬ振る舞いをし、最後には自殺してしまう。

初めて本作を読んだ時、『レ・ミゼラブル』に出てくるジャヴェールを思い出した。そういう人はいません? 本の解説など見てもそんな記述に出会った経験はなく、自分だけの感想なのか。似ていると思ったのは両者とも小説中で好かれる人間でなく、最後に突然自殺してしまうから。

河出書房の文学全集(米川訳)には小説の初めに登場人物一覧があってスヴィドリガイロフは次のように書かれている。

この小説の副主人公。主人公以上に自意志の絶対肯定者で、魂そのものが悪なる意志からなっている人物。

読書後、ある程度経ってから上を読み、副主人公なのかと思った。この文が今でも標準的見解か知らないが、ラスコーリニコフの別人格、影だとはよく目にする。ドストエフスキーの小説で主人公の別人格が現れ主人公を脅す場面は何度か見られる。

スヴィドリガイロフの名は、後に『悪霊』を読んだ際に思い出した。『罪と罰』を読んで結構経ってからである。『悪霊』中、特に有名な少女に対する不道徳的な行為は、全くスヴィドリガイロフのそれと同じではないか。自分のせいで死んだ人物の幽霊を見るところも一緒である。

スヴィドリガイロフは後の小説に出てくるロゴージンやスタヴローギンなどに連なる人物である。

スヴィドリガイロフがラスコーリニコフに向かって言う、永遠とは蜘蛛の巣がはった田舎の風呂場のようなものという台詞は有名らしい。(第4篇第1節)ヨブ記8-14辺りと関連があるのか。

アジアの奥地に発生した疫病

エピローグで、シベリヤで病気になったラスコーリニコフは次の様な夢を見る。

「・・・彼は病気の間にこんな夢を見たのである。全世界が、アジアの奥地からヨーロッパにひろがっていくある恐ろしい、見たことも聞いたこともないような疫病の犠牲になる運命になった。ごく少数のある選ばれた人々を除いては、全部死ななければならなかった。それは人体にとりつく微生物で、新しい旋毛虫のようなものだった。しかもこれらの微生物は知恵と意志を与えられた魔性だった。これにとりつかれた人はたちまち凶暴な狂人になった。」

(エピローグ第2節、『罪と罰』下、新潮文庫、昭和62年、p.479、工藤精一郎訳)

この後、感染者は自分に絶対の自信を持ち、お互いに殺し合うようになった。火事、飢饉が始まり人も物も滅びた、と恐怖映画のような惨事になると書いている。次の文章が続く。

「・・・疫病は成長し、ますますひろがっていった。全世界でこの災厄を逃れることができたのは、わずか数人の人々だった。それは新しい人種と新しい生活を創り、地上を更新し浄化する使命をおびた純粋な選ばれた人々だったが、誰もどこにもそれらの人々を見たことがなかったし、誰もそれらの人々の声や言葉を聞いた者はなかった。」

(同上、p.480)

本書が書かれて以来、150年以上経つが、ここの部分を、今ほど関心を持って読める時代はなかったのではないか。

この夢の解釈はすぐに分からないが、ドストエフスキーの作品には夢は良く出てくる。

やはり殺害容疑で逮捕されたドミートリイ・カラマーゾフは、夢の中で馬車に乗り焼けた村で子供を抱いている女がいる光景を見る。(カラマーゾフ第2部第9篇「予審」第8節「証人たちの供述、子供」)

この『罪と罰』でも第1篇第5節で、ラスコーリニコフは少年だった時に馬が虐待されている夢を見る。これは『作家の日記』1876年1月第3章第1節「ロシア動物愛護協会 文書送達使・・・」にある、15歳時に見た馬への虐待が影響しているだろうが、小説での意味の検討は別である。

ドストエフスキーの小説内の夢については研究かなにかがあるだろう。

[翻訳について]

現在のところ訳本で代表的なものは、工藤精一郎訳の新潮文庫版、江川卓訳の岩波文庫版、更に亀山郁夫の光文社古典文庫あたりか。また米川正夫訳も角川文庫で読めるようになった。

本屋等で手にとって好きな本を選べばよいと思う。客観的な違いを述べると新潮文庫、角川文庫は2冊、岩波文庫、光文社は3冊になっている。

光文社古典文庫、岩波文庫は最近の文庫が多くそうであるように活字が大きい。

もし手に入れるカネを節約したいのなら新潮文庫か角川文庫、字が大きいという意味で読みやすい点を優先すれば光文社古典文庫、岩波文庫版、更に改版後の新潮文庫である。

どの翻訳が読むのに望ましいのか。これは好みの問題である。

何よりも強調したいのはどの翻訳でもいいから、まず読むことである。原語を知らない我々は翻訳を通して読むしかないのであるが、読むのはドストエフスキーであり翻訳の違いを捜すためでない。どの翻訳で読もうがドストエフスキーはドストエフスキーである。

古本屋で入手するか図書館等を利用すれば何種類かの翻訳も読める。

[『罪と罰』の翻訳本]

なんといっても代表作だけに多くの翻訳がある。

ロシヤ文学は同一作品に対して沢山の翻訳がある(大江健三郎が仏文学との比較でそう述べていた)。これは悪いことでない。ドストエフスキーに淫している者なら、名作は一度のみならず何度も読み返したくなるはずだ。その際同じ翻訳ばかり読んでいると結局一翻訳者の癖を原作者のそれと勘違いしてしまうかもしれない。お気に入りの訳があればそれを読み返すのもいいが、それまでの訳と違った役を読むのもいいだろう。

他のサイトでも良くやっているが、ある部分の訳の比較を載せる。

ここで挙げる翻訳は、現代の読者が鑑賞する場合候補となりうる(読める)と私が思ったものである。

江川卓訳

江川訳の現行本は岩波文庫に上中下として出版されている。1999年から翌年にかけて刊行。Kindleでも読める。

上、1999年、1865年当時のペテルブルグ市街図、訳注、414頁、760円

中、1999年、訳注、364頁、700円

下、2000年、訳注、解説、431頁、760円

過去には以下のような本も出版されていた。

旺文社文庫、昭和41年発行重版61年

上巻482頁、400円、下巻504頁、450円

上巻、解説(ドストエフスキーの人と文学、作品解説) 江川卓

下巻、解説(作品鑑賞) 江川卓、「『罪と罰』の思い出」大原富枝、主要作品解題、参考文献、年譜、あとがき(訳者による翻訳についての話) 江川卓

挿絵、シマリノフ(中公文庫と同じだがこちらの方が絵の数が多い)、上下巻とも主要登場人物の一覧が冒頭についている。また上巻冒頭には当時のペテルブルグの地図が載っている。

下巻のあとがきを読むとこれが江川訳『罪と罰』の初出らしい。発行された昭和41年当時は文学全集の全盛期であり、まだ米川訳のドストエフスキーが幅をきかせていたのだろう。この江川訳文庫本は20年間再版されていない。江川訳の岩波文庫がよく読まれるようになった現在とは随分違う。

この他、集英社の世界文学全集でも出版された。

愛蔵版世界文学全集第18巻、昭和48年、539頁、980円、装丁菊池薫、カラー挿絵ユーリイ・ワシーリエフ

ペテルブルグ市街図、後記・註解、解説、年譜、著作年譜

月報:宮原昭夫「「白痴派」の『罪と罰』感」、新谷敬三郎「『罪と罰』という標題について」

更に学習研究社の文学全集も江川訳であった。

世界文学全集第37巻、学習研究社、昭和52年、638頁

冒頭にドストエフスキー文学アルバムとしてレニングラードのカラー写真14頁、「ドストエフスキーと私」秋山駿

本文翻訳の後、江川による注解/解説/年譜

この巻の特色は注解であろう。作品舞台、人名、神話と民俗、その他に分かれ結構詳細な説明がある。

作品舞台の「めっぽう暑いさかり」では1865年のペテルブルグがいかに暑かったかを説明、あるいは登場する地名等の解説、1865年当時のペテルブルグ地図で作中の地名、場所入り。

人名ではロシヤの人名の一般的説明の後、登場人物の名の解説。更に各人の日本語訳例。ラスコーリニコフの割沢ばら男、ドゥーニャは悦子、マルメラードフは甘井聴夫、ソーニャは哲学や上智大学からも智子くらいだろうと知っていたが、ここでは詳しく説明して智恵子、純子、順子、静子を挙げている。他にも多数説明。

神話と民俗ではロシヤ語の聖書に二種類あることの解説から始まり、文中と聖書の関連の説明が多いが、フォークロアなど。

その他では、貨幣単位、官等の説明。当時の貨幣制度の説明の後、1ルーブルが2千円強とある。昭和48年発行の集英社愛蔵版では千円強となっており、この間石油危機等があったせいか。このルーブルの円換算は他の人もやっているがかなり難しい問題であり、後に補足するか別の所で論じたい。官等(八等官など)の説明は役にたった。

総じてこの作品注解は勉強になるという感じがする。ここでの注解は後年の版にも活かされているだろうし、名前のいわれなど『謎解き罪と罰』に書かれているところもある。

工藤精一郎訳

新潮文庫、上巻488頁、昭和62年、520円(平成3年14刷)

下巻502頁、昭和62年、520円(平成3年12刷)

現在標準的に手に入れやすい訳本の一である。以前の新潮文庫版は米川訳であった。古本で入手するときは、「新潮文庫『罪と罰』」と言っても工藤訳か米川訳か確かめる必要がある。

新潮社のドストエフスキー全集のほか、

新潮世界文学第10巻、1968年、916頁、1,200円、『貧しき人びと』『地下室の手記』併収。

月報:「存在の矛盾」、椎名麟三、「チェーホフ、ダァ!ドストエフスキー、ニェット!」、開高健、「三人の先達とドストエフスキー」、北垣信行、「ドストエフスキーと実存主義?、『死に至る病』と『罪と罰』」、松浪信三郎

米川正夫訳

かつてドストエフスキーの翻訳の定番といえばこの人だった。またこの人は「ドストエーフスキイ」と表記していた。河出書房から出ている個人訳全集は図書館によく置いてある。新潮文庫の旧訳も米川訳であった。河出書房版全集及び同社の世界文学全集各種に何度も収録された。

「古典的」な翻訳と言えば米川訳であろう。小林秀雄初め昔の評論は米川訳によっている。翻訳が多くなかったし、米川訳は権威あるものとされていたのである。

現在では角川文庫で改版復刊されたので入手しやすい。

角川文庫、上巻、昭和29年、昭和43年改版、平成20年改版再刊、510頁、629円

下巻、昭和29年、昭和43年改版、平成20年改版再刊、550頁、667円、解説、年譜、あとがき、あとがきのあとがき

この角川文庫版は、昭和43年版(父の没後、米川和夫が編集したもの)の改組である。

米川正夫は昭和40年に没しているので、下記の文学全集所収版も息子の和夫が編集したものかもしれない。この角川文庫では和夫の編集と明記してある。逆に明記してあるから米川正夫の訳と違うのではという印象を与えるかもしれない。

下巻のあとがき(米川和夫、昭和43年改版の際)に編集といっても旧かな旧字体の訂正、解説を新しい形式とあり、訳文に手をつけたようには書いていない。

下巻のあとがきのあとがき(平成20年発行時)は和夫の兄弟、哲夫が書いている。和夫が亡くなっていたためである。

米川の『罪と罰』の初訳は昭和10年であり、その後訳文の推敲を加えたと思われるので、訳文が一つだけとかはないであろう。下記の河出の訳文も比較すると異なる可能性がある。

『罪と罰』ではないが、カラマーゾフの米川訳(河出豪華版世界文学全集第2集第9巻、昭和41年)の栞で「初版刊行以来約7回の改版をへその都度推敲を重ねた」とある。罪と罰でも同様と思われる。

昭和30~40年代の文学全集全盛期に売りまくったのが河出書房であり米川訳はその世界文学全集に形を変え、出版されていた。

河出の文学全集の代表とされている、グリーン版全集の第18巻。

昭和34年、652頁、550円(昭和46年54刷)

カバー帯写真は仏映画『罪と罰』のマリナ・ブラディ、ロベール・オッセン(ソーニャとラスコーリニコフ役)

荒正人解説、年譜。装丁原弘

月報:「『罪と罰』について」小島信夫、「ロシヤ文学五十選」米川正夫

グリーン版世界文学全集は昭和40年前後は1冊390円だった。その前は320円だったらしい。

石油危機等もあり値上がりを続け、1冊1,500円までになった。このように320円から1,500円まで値上がりしたのは長期に渡って本全集が販売されていた、また高度成長期であったため物価の値上がりが大きかったからである。

昭和40年前後発売されていた「豪華版」世界文学全集。全25巻で『罪と罰』は第10巻。

昭和40年、586頁、480円(昭和42年9刷)、四六判

カバー帯写真はグリーン版と同じの仏映画の写真。

解説、ドストエーフスキイの言葉、年譜。

「豪華版」と呼ばれていたように並行して発売されていたグリーン版より豪華な感じ。

シマリーノフの挿絵付き

装丁は亀倉雄策、1964年東京オリンピックのポスターも担当した当時有名なデザイナー、河出版全集を多く手掛けた。

「ドストエーフスキイの言葉」は名言集、4頁、瀬沼茂樹担当。

河出書房はこの他にも世界文学全集を乱発し、狂ったように米川版『罪と罰』を発売していた。

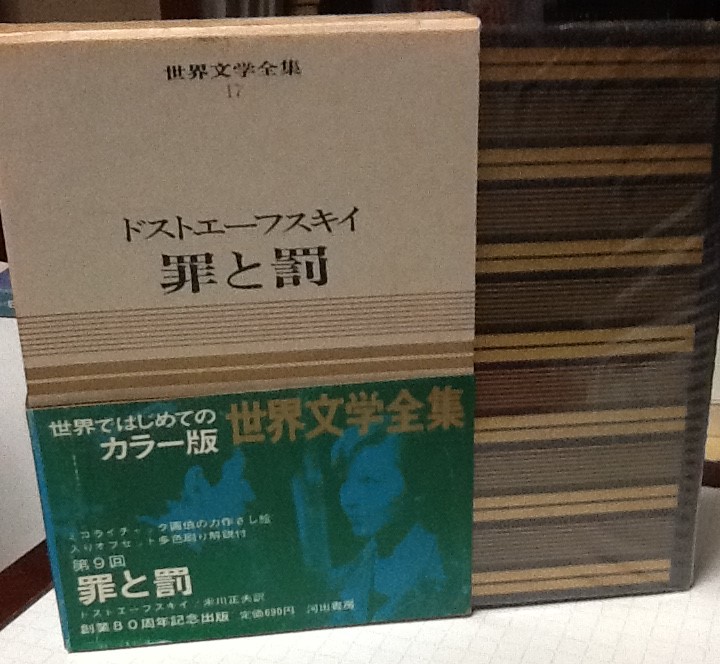

カラー版世界文学全集第17巻、昭和41年9月、438頁、690円、菊判、本編、年表、解説(荒正人)、装丁亀倉雄策、ミコライチャックのカラー挿絵、しおりは長谷川四郎「レニングラード文学散歩」

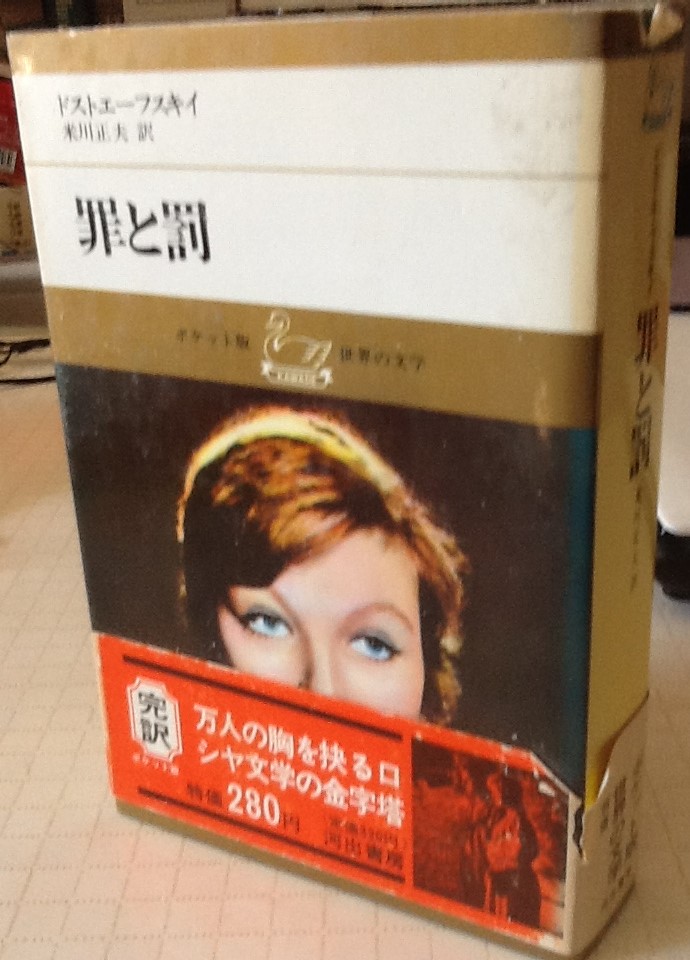

ポケット版世界の文学の1冊(巻数表示なし)、昭和42年、649頁、280円、本編、年表、解説(米川正夫)、装丁広瀬郁

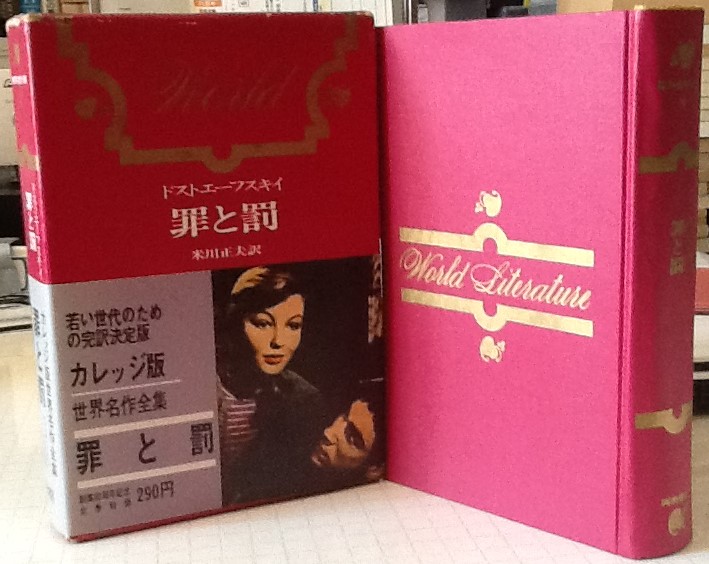

カレッジ版世界名作全集第8巻、昭和41年10月、651頁、290円、本編、年表、解説(荒正人)、装丁亀倉雄策

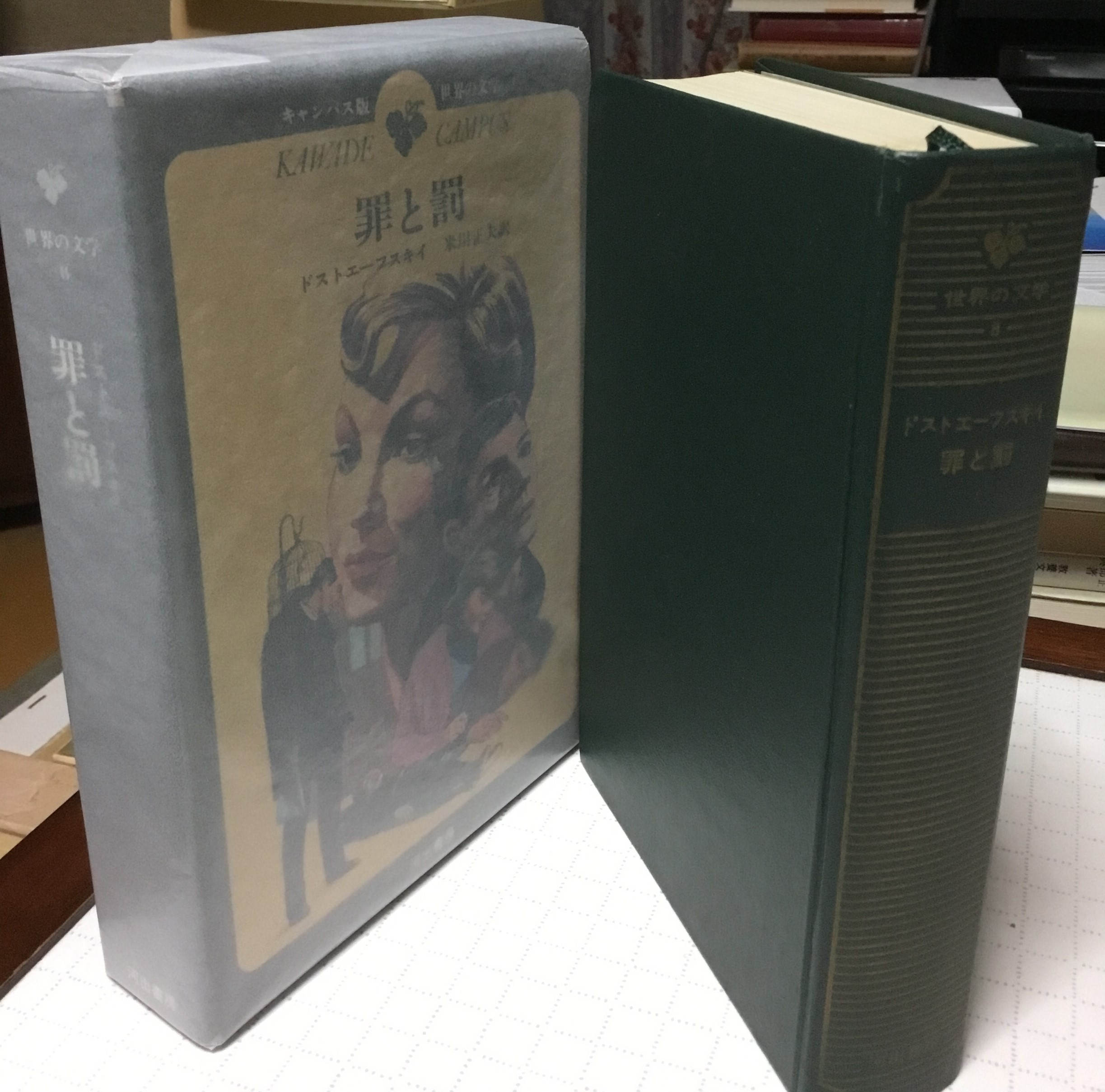

キャンパス版世界の名作第8巻、1968年3月、649頁、380円、巻頭カラー写真4頁(マリナ・ブラディ、レニングラードの風景2頁、ドストエフスキーの写真)、本編、年表、解説(米川正夫)、箱は古本であるため薄紙がかけてある。キャンパス版は全25巻で、本書は第8回配本であるが、河出書房の倒産によって全巻刊行することなく途中で発売中止になった。

いずれも表紙カバーの写真等はグリーン版に書いたようにフランス映画、1956年制作のもの。舞台を当時のフランスに移しラスコーリニコフはルネ、ソーニャはリリーという名を使ったそうだ。ポルフィーリに当たる役でジャン・ギャバンが出てたようだ。ポケット版及びカレッジ版の冒頭に同映画のスチル写真数葉。

つまり昭和40年代初めに河出書房の世界文学全集の米川訳『罪と罰』は、ポケット版280円、カレッジ版290円、キャンパス版380円、グリーン版390円、豪華版480円、カラー版690円で読めたわけである。

このように文学全集を出し過ぎていたせいか、河出書房は昭和42年に倒産してしまう。キャンパス版をあまり見かけないのは途中に中止になったせいだろう。

今なら考えられない、こういう時代があったのである。

亀山郁夫訳

光文社古典新訳文庫、<1>2008年、488頁、<2>2009年、465頁、<3>2009年、536頁。

亀山訳ドストエフスキーについては、『カラマーゾフの兄弟』の項参照。

小沼文彦訳

筑摩書房から出ている個人訳全集の翻訳者。同社の世界文学全集には小沼訳が収録。

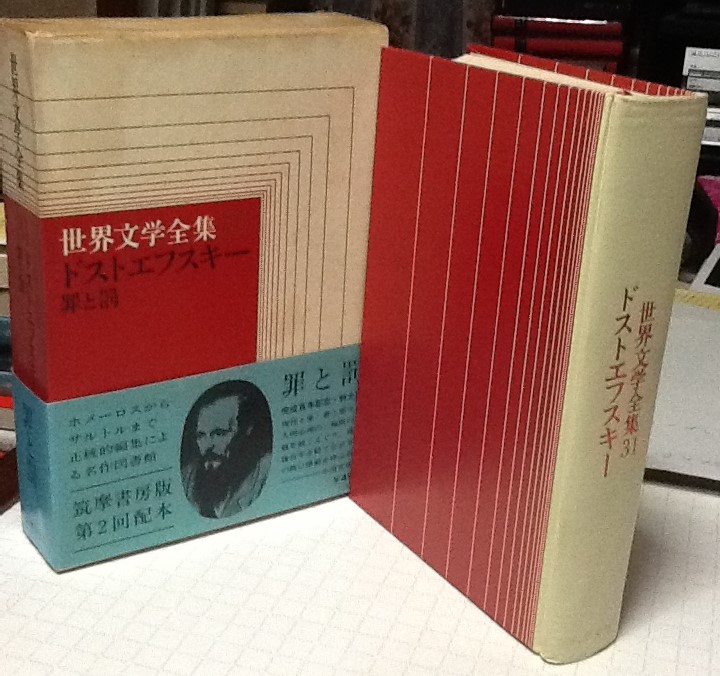

筑摩書房世界文学全集第31巻、昭和41年、640頁、490円、四六判。

月報:井上光晴「レニングラードの辻公園で」、小島信夫「「罪と罰」の大通俗性」、江川卓「古都レニングラード」

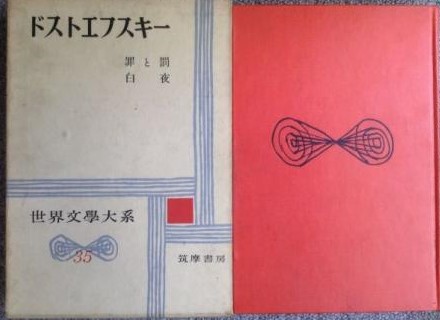

筑摩世界文学大系第35巻、昭和33年、469頁、他に『白夜』、メレジュコフスキーのドストエフスキー論、菊判、三段組。

筑摩書房の世界文学大系(画像右側)は2種ある。古い方が写真を載せた橙色本で、全96巻+別巻2巻、昭和30年代前半から10年かけて刊行。もう一つの灰色本は全89巻、昭和40年代後半からやはり10年かけて発売された。

特に評価されている世界文学全集ではなかろうか。昭和30年代という時期ながら非西洋や古代、中世まで含んでいる。

菊判で三段組という大型本で図書館に良く置いてある。ドストエフスキーは共に『罪と罰』『カラマーゾフ兄弟』を中心とした3巻充てている。

世界文学全集の方は全69巻、四六判であり、世界文学大系の家庭版と言った感じか。まだ個人が文学全集を買っていた時代なので家庭向けに売り出したのだろう。やはり罪と罰とカラマーゾフを収録。この四六判全集を黒色の表紙にして再刊したものが近くの公立図書館に置いてある。

ところで筑摩書房は小沼訳のドストエフスキー全集を出しているのだから、ちくま文庫で全部文庫化してくれないかと思う。他の作家の全集は入れているし。文庫化は『作家の日記』だけである。

やはり創作のうち有名作品は他文庫でも多く出ている、創作以外は売れないだろう、といった判断か。

池田健太郎訳

元々仏文学者であったが、神西清に師事しロシヤ文学も手がけるようになりチェーホフの訳がある。夭折したが中央公論社に『罪と罰』のほか『カラマーゾフの兄弟』『悪霊』の訳を残している。作家名の表記はドストエフスキイ。

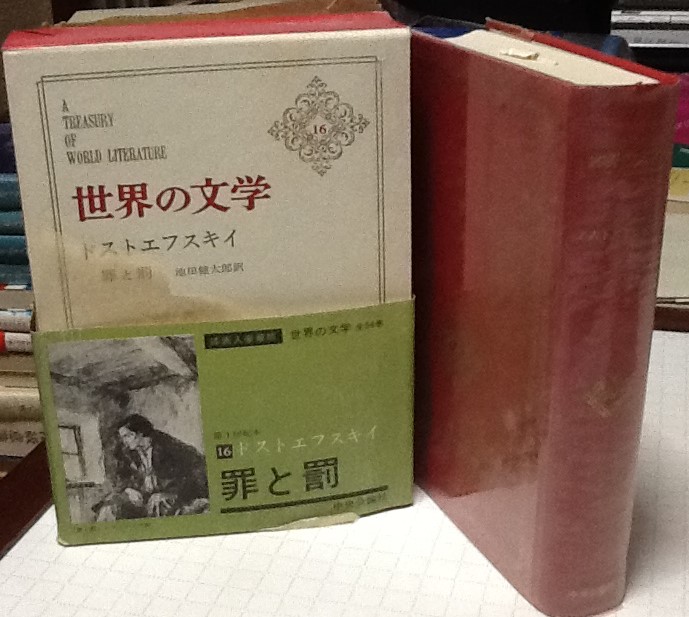

世界の文学第16巻、昭和38年、602頁、390円(昭和39年11刷)、挿絵シマリーノフ(1955年、ソビエト国立文学出版所版)、装丁中林洋子

月報:松本清張「『罪と罰』を読んだころ」、松浪信三郎「永遠のソーニャ」、瀬沼茂樹「『罪と罰』と『破戒』」

月報で松本清張は「すすんで一文を書く気になった」と述べる。彼が17,8歳の頃、新潮社世界文学全集のゴリキー篇に挟まっていた月報に心惹かれたからという。これは昭和初期の話の筈。当時、ロシア文学の全盛期であったように思うと述べる。白樺派的理解から昭和初期のドストエフスキー理解への移行期か。「私は暗色を重厚に塗りつぶしたようなドストエフスキイにわけもなく惹かれていった。」『罪と罰』の印象や推理小説への影響などを語った後、「それにしても、この小説はわが青春のころの愛読書の随一であった。」松本清張がドストエフスキーを読んでいても何も不思議ではないが、やはり夢中になっていた時代があったのだと確認できた。

哲学が専門の松浪の文では「人はだれでも、それぞれに「私のソーニャ」を求めている。」とある。ここでいう人とは男のことであろう。

瀬沼は文献的に役に立った。

中央公論は「世界の文学」と同じ装丁、色違いで「日本の文学」「世界の名著」「日本の名著」を出した。特に「世界の名著」は有名だろう。

中公文庫、上巻456頁、昭和48年、320円、下巻464頁、昭和48年、320円

上巻のカバー裏に次のような宣伝文がある。

池田君の新訳を推す 中野好夫

『罪と罰』を通読して、訳文が非常にこなれていることに感心した。もちろん私は原語など読めないが、かつて例のガーネットの名英訳などで読んだ感じからいって、今回の池田君の訳は、日本語の感覚やリズムがよく生かされており、苦心の結果であることがよくわかる。(後略)

中野好夫は英文学者、評論家、元東大教授。ガーネットてロシヤ文学の英訳の草分けで我国でいったら米川正夫みたいな印象がある。ガーネット訳はインターネット上で無料で読める。名訳扱いになっているのだろうか、今。よく知らないが。評価は変わっていくことは確か。

中村白葉訳

米川正夫と同じくらい古い人。わが国ロシヤ文学翻訳草分けの一人。米川と同じくドストエーフスキイと表記。

しかも中村白葉による『罪と罰』の翻訳は原典訳(内田魯庵は英訳から)としては最も古い(大正4年)。

岩波文庫の旧版、全3巻、現在は江川訳になっている。

第1巻、1928年、1958年改版、236頁、310円(1993年第80刷)、解題、本文

第2巻、1928年、1958年改版、363頁、410円(1993年第72刷)

第3巻、1928年、1959年改版、345頁、360円(1993年第70刷)

岩波文庫の『罪と罰』を中古で購入する際は江川訳か中村訳か確かめる必要がある。

北垣信行訳

東大教授を務めたロシヤ文学者。講談社のドストエフスキーはこの人の訳。作者名はドストエフスキイと表記。

講談社世界文学全集第41巻、1974年、663頁、特価800円(定価840円)、装丁アド・ファイブ。

解説、年譜の他、主要作品解題といって主な作品の紹介。この全集には月報は付いていない。

まず講談社の世界文学全集(昭和40年代以降)には2種類あるので気をつけたい。

ここに写真を掲げたのはオプション<103>といって全103巻、別巻1(別巻は世界文学史)という後から発売された方である。大きさは河出のグリーン版や中公世界の文学と同じくらい。

もう一つは世界文学全集全48巻で昭和40年代前半に出された。四六判。(こちらは月報付)

オプション<103>ではドストエフスキーに6巻充て、罪と罰、白痴、白夜、未成年、カラマーゾフ兄弟を北垣訳で収録。古い方は罪と罰とカラマーゾフのみ。古い方の全集の体裁は北垣訳カラマーゾフの項参照。

講談社文庫で上下2冊としても発売された。

(上)、昭和46年、解説、ドストエフスキイの生涯、『罪と罰』について、p.489、220円(昭和47年5刷)

(下)、昭和46年、年譜、p.487、220円

見てくれは北垣訳カラマーゾフの項参照。

小泉猛訳

1980年当時立教大学講師。

集英社ベラージュ版世界文学全集第44巻、1980年、624頁、特大巻定価1,200円、四六判、登場人物の栞、装丁坂野豊。

亀山本の前では最新訳だった筈。

訳者後記(p.607)で注解ではやや野心的な試みをするとの宣言。また解説でも踏み込んだ解釈を開陳。詳しくは後日に。

集英社ギャラリー「世界の文学」という非常に厚く、一冊当たり多くの作品を収録している文学全集の第14巻(1990)にも収録。

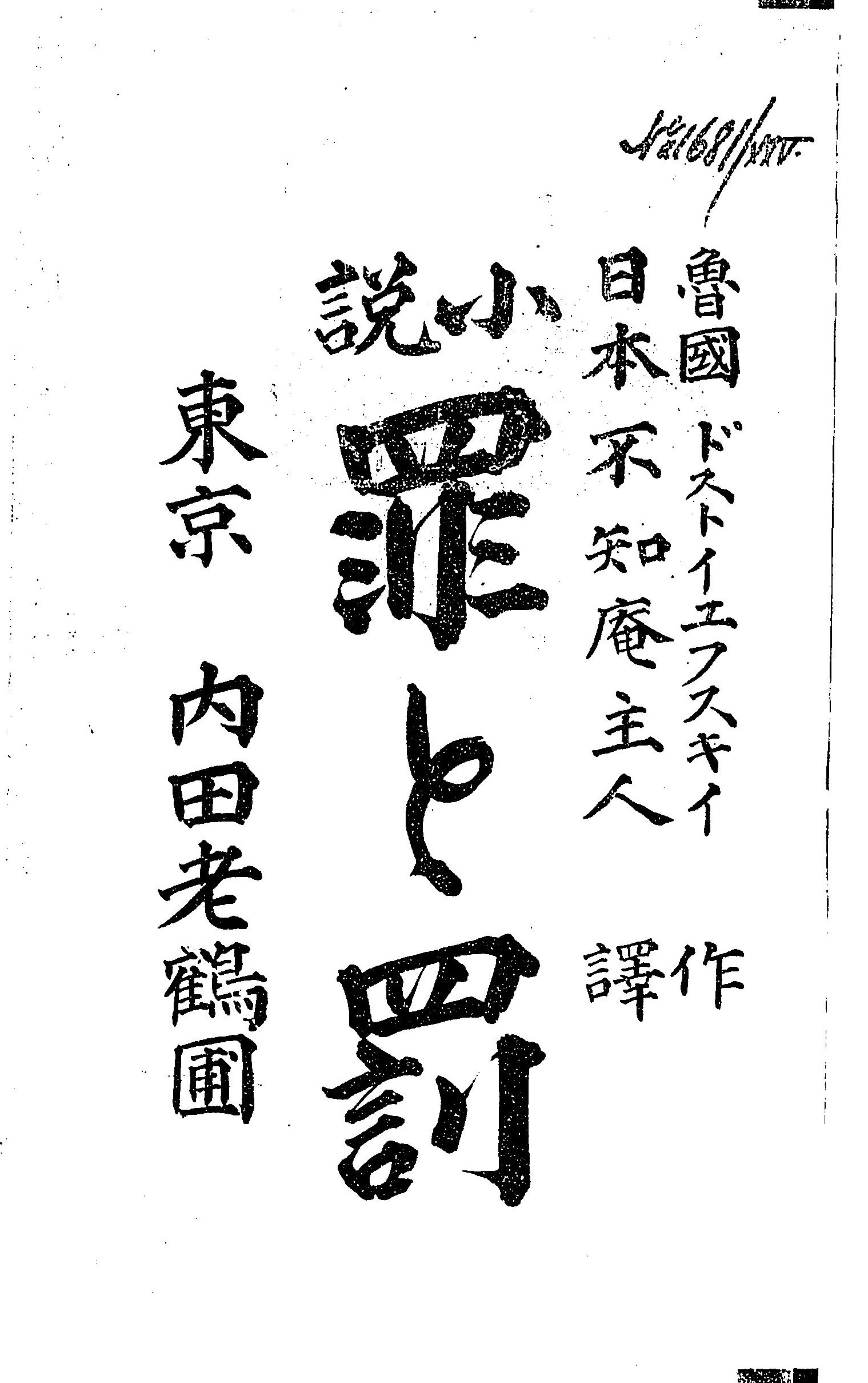

内田魯庵訳

筑摩書房明治文學全集第7巻「明治飜譯文學集」昭和47年、435頁、2,400円に所収。

明治25年の訳本表紙、不知庵は魯庵の別号。

この名作の初紹介として名高い。明治25年に上巻、明くる年に二巻(下巻)が出たものの、併せて全体の半分である。第3篇第6節まで、すなわちスヴィドリガイロフが現れ、自己紹介するところまで、上下で出ている新潮文庫や角川文庫の上までである。

『罪と罰』は慶応2年に発表され、文豪が没したのは明治14年である。翻訳は原作から26年後、ドストエフスキーが亡くなってからは11年後になる。

訳書冒頭の例言で内田は、

「本書の作者をFedor Michailovitch Dostoieffskyと云い、今を去る十余年前千八百八十一年二月十日モスコー府に歿す、「罪と罰」は実に其傑作也。」

と言い、続いて

「余は魯文を解せざるを以て千八百八十六年板の英訳本(ヴヰゼツテリイ社印行)よりこれを重訳す。疑わしき処は惣て友人長谷川辰之助氏に就て之を正しぬ。本書が幸に英訳本の誤謬を免れし処多かるは一に是れ氏の力に関わるもの也。」

と英訳からの重訳であること、二葉亭四迷(長谷川辰之助)の協力を得たこと、それにより英訳本の誤訳を免れたことを述べている。

(引用にあたっては、旧字旧かなを新字新かなにした。「千八百八十六年板」の「板」は原文のまま。「惣て」はすべてと読む。)

訳文は口語。

前半部分のみで翻訳の刊行が終わったのは、売行きが悪かったためという。

筑摩版小沼訳全集第6巻(昭和38年)

河出版米川訳全集第6巻(昭和44年)

工藤精一郎訳新潮社版全集第7~8巻(1978)

翻訳比較

第一篇第四節、母の手紙を読んだ後のラスコーリニコフの独白。

江川卓訳

『おれの生きているうちは、こんな結婚はさせない。ルージン氏なんぞ糞くらえだ!』

『だって見えすいているじゃないか』彼はせせら笑い、ことはもう決まったといわんばかりに勝ちほこった調子で、毒々しくつぶやいた。『だめだよ、母さん、だめだったら、ドゥーニャ、ぼくをだまそうたって、そうはいくものか!・・・・そのくせ、ぼくに相談しなかったとか、ぼくに黙ってことを運んだとか、わびごとを並べている!世話はないさ!いまさら破談にもできないという思惑だろうが、そううまくいくかどうか、まだわかりゃしないぜ!(後略)』

岩波文庫『罪と罰』(上)、1999年、p.88~90

工藤精一郎訳

《おれが生きている間は、この結婚はさせぬ、ルージン氏なんて知ったことか!》

《だって、あまりにも見えすいているよ》彼はせせら笑って、自分の決定の成功を意地わるく前祝いしながら、つぶやいた。《だめだよ、母さん、だめだよ、ドゥーニャ、あんた方にはおれはだませないよ!・・・・おまけに、おれに相談をしないで決めてしまったことを、あやまったりしてさ!あたりまえだ!いまとなってはもう話をこわすことができないと、思っているようだが、まあこれからのおたのしみだね――できるか、できないか!(後略)》

新潮文庫『罪と罰』(上)、昭和62年、p.72

米川正夫訳

『おれが生きているうちは、こんな結婚をさせるもんか。ルージン氏なんかくそ食らえだ!』

『だって事情は見え透いているじゃないか』と彼は薄笑いを漏らし、自分の決心の成功に今から意地悪く勝ち誇りながらつぶやくのであった。『だめですよ、お母さん、だめだよ、ドゥーニャ、お前たちにこのおれがだませるものか!・・・・そのくせ、おれの意見を聞かなかった事や、おれをのけ者にして決めてしまった事を、あやまっているんだからなあ!そりゃそうだろうともさ!あの二人は、今さらこわすわけにいかないと思ってるが、いくかいかないか、見てみようじゃないか!(後略)』

角川文庫『罪と罰』〈上〉、平成20年改版、p.73

亀山郁夫訳

《おれが生きているかぎり、断じてこんな結婚はさせない、ルージン氏なぞくそ食らえだ!》

《だって、この結婚、あんまり見えすいているじゃないか》薄笑いを浮かべ、今からその決断を実現させる喜びにいち早く浸りながら、彼はそうひとりごとを重ねた。《だめだよ、母さん、だめだって、ドゥーニャ、おれを騙そうたってそうはさせんぞ!・・・・それにおれに助言を求めなかったとか、おれぬきで勝手に話をつけたことを、誤ってまでいる!当然だとも!今さら破談はむりと思っているらしいが、むりかむりでないか、ひとつためしてやろうぜ!(後略)》

光文社古典新訳文庫、『罪と罰』1、2008年、p.99

小沼文彦訳

『このおれが生きているうちは、こんな結婚なんかさせはしないぞ。ルージン氏もなにもあるもんか!』

『お手の筋はちゃんと見えすいているんですからね』と彼は薄笑いをもらし、自分の決断の成功に早くも意地の悪い勝利感をいだきながらつぶやいた。『だめですよ、お母さん、だめだよ、ドゥーニャ、とてもお前たちにこのおれが騙せるもんか!・・・・それなのに、おれに相談しなかったり、おれを除け者にして話を決めてしまったりしたことを謝っている!当たり前じゃないか!いまさら破談にはできないと考えているんだろうが、まあ見ているがいいさ、できるものか、できないものか!(後略)』

筑摩書房世界文学全集第31巻、昭和41年、p.47

池田健太郎訳

『おれの目の黒いうちは、こんな結婚はさせないぞ、ルージン氏なんか糞食らえだ!』

『だってあんまり見えすいているじゃないか』と彼は薄笑いを浮かべ、自分がうまく本質を見抜いていたことを意地悪くはやばやと祝いながら、心のなかでつぶやいた。『だめだ、お母さん、だめだ、ドゥーニャ、おれをだまそうたって、そうはいかないぞ。・・・・それにあのふたりは、おれの意見をきかなかったことや、おれを除け者にして決めたことを、謝ってござる。あたりまえさ。あのふたりは、もう今さらぶち壊すことはできないと思っているが、できるかできないか、見ていようじゃないか。(後略)』

中公文庫『罪と罰』(上)、昭和48年、p.68~69

中村白葉訳

《おれが生きているうちは、こんな結婚なんかさせるもんか。ルージン氏もへちまもあるものか!》

《だって、事情はわかりきってるんだからな。》――と彼はにやにやしながら、自分の決心の成功に早くも意地わるく勝ち誇りながら、呟いた。《だめだよ、お母さん、だめだよ、ドゥーニャ、お前達にこのおれがだませるもんか!・・・・そのくせ、おれに相談しないで、おれをのけものにして話をきめてしまったことをあやまっている!当然じゃないか!今になっては、もう破談にはできないもののように考えているんだろうが、まあ見てるがいい、できるものか、できないものか!(後略)》

岩波文庫、『罪と罰』第一巻、1958年改版、p.71~72

北垣信行訳

『おれの目の黒いうちは、そんな結婚なんかさせるもんか、ルージン氏なんか、くたばっちまいやがれ!』『だって、事は見えすいているじゃないか』と彼は自分の決断の勝利を今から意地わるげに祝うようにしてほくそ笑みながら、こう心のなかでつぶやいた。『だめだよ、おかあさん、だめだめ、ドゥーニャ、あんたたちにおれがだませるもんか!・・・・しかも、おれの意見も聞かずにおれを抜きにして決めてしまったを謝っている。当然のことだ!連中は今となっちゃもうぶちこわせやしないと思っているようだが、ぶちこわせるか、ぶちこわせないか、ひとつ見てみようじゃないか!(後略)』

講談社世界文学全集第41巻、1974年、p.48

小泉猛訳

『おれが生きているかぎり、こんな結婚は実現させやしない。ルージン氏など犬に喰われるがいい!』

『なぜって、見えすいた話じゃないか』彼はうす笑いを浮かべ、自分の解決の成功をいまから意地悪く勝ち誇りながら呟いた。『だめですよ、お母さん、だめだよ、ドゥーニャ、お前たちにおれをだますことなんかできるものか!・・・・そのくせ、おれに相談しなかったとか、おれぬきで話を決めてしまったとか、あやまっている。そうだろうともさ!もういまさら破談にすることなどできないと思っているんだろうが、できるかできないか、まあ見てみようじゃないか!(後略)』

集英社世界文学全集第44巻『罪と罰』、1980年、p.46

内田魯庵訳

『誰がこんな結婚をさせるもんか、自己(おれ)が生きてる中(うち)は・・・・畜生!ルージンの畜生め!』

『解りきツてる事だ』彼は呟きながら薄気味悪く笑ツて先づ其決心を起したを祝し、『いかんよお母(ふくろ)もヅーニャも、いかんいかん、自己(おれ)をごまかそうからツて、自己(おれ)に一言の相談もなく勝手気儘に決めたツて、そりやアいかん。(後略)』

筑摩書房明治文學全集第7巻「明治飜譯文學集」、昭和47年、p.160

(内田訳についての補足)

旧字旧かなを、新字新かなにした。「いかんいかん」のところの後半は、踊り字「く」を使っている。横書きだと分かりにくいので繰り返し書いた。

また母娘の、破談は無理だろうとの推測を疑うところの訳はない。

Constance Garnettによる英訳

“Never such a marriage while I am alive and Mr. Luzhin be damned!” “The thing is perfectly clear,” he muttered to himself, with a malignant smile anticipating the triumph of his decision. “No, mother, no, Dounia, you won’t deceive me! and then they apologise for not asking my advice and for taking the decision without me! I dare say! They imagine it is arranged now and can’t be broken off; but we will see whether it can or not!

The Project Gutenbergより

1866年ステロフスキー版全集第3巻として出版された。

ドイツの保養地、ルーレット賭博が盛んである。語り手の青年は、ある将軍の養女のポーリヤを愛している。遺産を当てにしていた、将軍の伯母にあたる老婦人がロシヤからやって来る。将軍以下の身内を叱り飛ばす。自分がルーレットに病みつきになってしまい、財産を蕩尽する。

語り手は賭博で手に入れた大金も執着せず、あくまでポーリヤに会いたく、一時同居していたフランス女も感心させる。

ドストエフスキーの賭博好きは有名である(1860年代まで)。自らの賭博への情熱が反映しているのだろう。また後の『未成年』にも描かれた、ルーレット場で平気で他人のカネを盗む様子も出てくる。

フランス人、イギリス人、ドイツ人、ポーランド人などが出てきてドストエフスキーの外国人嫌いが良く分かる。フランス人は下劣極まる男、イギリス人はドストエフスキーの文であまり見かけない気がするが、ここの登場人物はましな男である。ポーランド人はドストエフスキーが特に嫌っていたのかと思わせる。カラマーゾフでグルーシェニカが買いかぶっていた軍人、『白痴』のアグラーヤを騙す偽貴族を思い出すし、この小説でも老婦人にたかる卑劣漢として登場する。

語り手が愛してやまないポーリヤは、アポリナーリヤ・スースロワがモデルである。この小説の発表の三年前、ドストエフスキーはスースロワとヨーロッパ中、ルーレットなどしながら旅した。語り手の台詞は、スースロワに対するドストエフスキーの恋情を見る気がする。

ドストエフスキー好きにとってこの小説の成立事情は有名であろう。カネに窮していたドストエフスキーは悪徳出版主のステロフスキーと契約を結ぶ。その契約では1866年11月1日までに新しい長篇小説を完成させないと、以後9年間、ドストエフスキーの新作は凡てステロフスキーが印税無しに出版する権利を持つとされた。

この年、『罪と罰』を公表しつつあったドストエフスキーは友人の意見を聞き入れ、速記を雇い新作小説を完成させるようにした。それが本著であり、担当した速記記者が第二の妻となったアンナ・スニートキナであった。明くる1867年2月に二人は結婚した。

原卓也訳、新潮文庫、254頁、昭和54年、320円(平成元年17刷)

筑摩版小沼訳全集第5巻(昭和43年)

河出版米川訳全集第8巻(昭和44年)

原卓也訳新潮社版全集第6巻(1978)

『貧しき人々』から『鰐』までは

こちらへ

『白痴』等は

こちらへ

『悪霊』は

こちらへ

『未成年』は

こちらへ

『カラマーゾフの兄弟』は

こちらへ

ドストエフスキー全体のトップへ