ドストエフスキーの著作年表

邦訳名、配列は新潮社版全集を基準とした

創作

創作ではこのほか『作家の日記』に発表された短編がある。これらは創作以外の『作家の日記』のところで触れる。

- 『ボボーク』1873年

- 『キリストのもみの木祭りに行った男の子』1876年

- 『百姓マレイ』1876年

- 『百歳の老婆』1876年

- 『やさしい女』1876年

- 『おかしな人間の夢』1877年

| 1873,1876,1877,1880,1881年『作家の日記』 |

| 1832~1881年「書簡」 |

| 創作ノート |

| 各種評論 |

各作品の訳本

以下で作品とその本の画像や情報を示している。

挙げている本はいかなる意味でも網羅的でない。自分の記憶にあるものを対象にした。だから昭和40年代以降売られていたものになる。知っていてももっと昔の本は挙げていない。新しい出版でも、以前のものの新装版など挙げていない本もある。

基本的に所有している本を中心にした。その中には既に絶版となっているもの、版が変わっているもの(新潮文庫等)がある。

新しいものに更新すべきという考えもあろうが、古い情報もそれなりの価値があると思いそのままにした。

今出ている本でもいつ品切れ等になるか不明であるし、その度に色々情報を更新するつもりもないから。

ドストエフスキー全集については以下のように略した。河出書房愛蔵決定版ドストエーフスキイ全集は、河出版米川訳全集。筑摩書房ドストエフスキー全集は、筑摩版小沼訳全集。新潮社決定版ドストエフスキー全集は、訳者が複数いるため訳者名新潮社版全集。

また発行年で和暦と西暦が混在しているのは、奥付の記載を基本としたためである。最近は西暦に統一する例が多いようだが、元の情報を勝手に変更してしまうのは嫌でやっていない。

1846年「ペテルブルグ文集」に発表。ネクラーソフやベリンスキーが激賞した有名な出来事は前年。

作家の処女作、これを読んで当時の高名な評論家ベリンスキーが絶賛した挿話は有名(『作家の日記』1877年1月に回想がある)。またベリンスキー自身の当時のドストエフスキー評も邦訳で読める(岩波文庫『ロシヤ文学評論集I』昭和25年)。

さえない中高年の役人ジェーヴシキンと若い女ワルワーラの往復書簡で成り立っている小説。ゴーゴリからの影響はつとに指摘される。処女作であるし、貧しい弱者が登場人物であるなど、かつての日本ではより身近と感じられたためか多くの翻訳があった。

木村浩訳、新潮文庫、昭和44年、224頁、280円(昭和61年、33刷)

安岡治子訳、光文社古典新訳文庫、2010年、334頁

上記写真以外で

原久一郎訳、岩波文庫(1930年、1960年改版)(「貧しき人々」)

井上満訳、角川文庫(昭和26年)(「貧しき人々」)

筑摩版小沼訳全集第1巻(昭和38年)(「貧しい人々」)

河出グリーン版世界文学全集第3期第12巻『白痴』IIに併収、米川訳(昭和40年)

木村浩訳新潮世界文学第10巻(1968)

河出版米川訳全集第1巻(昭和44年)

木村浩訳新潮社版全集第1巻(1978)

江川卓訳集英社ベラージュ版世界文学全集第43巻(1979)

1846年「祖国雑記」に発表。 小沼文彦訳では『二重人格』。

処女作『貧しき人々』に続く作家の第2作。評判が良かった処女作に対し、この作品(以降の諸作も含め)がけなされたのは有名。

この第2作はよりドストエフスキー的な作品に見える。『貧しき人々』にみられる一見センチメンタルな要素は影を潜め、またゴーゴリの影響は指摘されている(『狂人日記』)ものの、後のドストエフスキーの作品につながる要素を感じられる。

役人ゴリャートキンの前に同姓同名で姿も同じ男が現れる。調子がよく大胆な彼は主人公を妨害し、その業績を奪ってしまう。

作家はこの作品に対し、自信を持っていた。兄ミハイルに宛てた手紙で「ゴリャートキンは『貧しき人びと』より十倍も上です。(中略)これ以上は望めぬほどの出来栄えです。」(1846年2月1日、新潮社版全集第20巻、p.82~83、工藤精一郎訳)と書いているほどである。しかし酷評を受けた。(ベリンスキーの評は本サイト「ドストエフスキーを巡る本」で引用しておいた。)ドストエフスキーはやはり兄宛ての手紙で評判の悪さをこぼしている。

(1846年4月1日、同上、p.84~85)

ドストエフスキーは後に改作を意図し、シベリヤ滞在中に兄宛ての書簡で、作品集を出す際、全面的に改作すると伝えている。そうすれば本編の価値を知るだろうと。(1859年10月1日、10月9日)この改作案の断片が新潮社版全集第27巻「手帖より」と『ドストエフスキー 未公刊ノート』筑摩書房にある。全面的な改作は結局実現されなかったものの、1866年に作品集を出す際、一部削除等の修正はしたそうである。

後年になってこの作品を振り返り「この小説は完全に失敗してしまったけれど、着想はかなりしっかりしたもので、想においてあれほどまじめなものは、わたしもその後自分の文学に試みたことがないほどである、」(『作家の日記』1877年11月第1章第2節、米川訳全集第15巻、昭和45年、p.329)と回想している。

主人公の分身といえばラスコーリニコフとスヴィドリガイロフ、イワンとスメルジャコフ(あるいは悪魔)など、後の長篇小説で繰り返し現れる設定である。

小沼文彦訳、岩波文庫、294頁、昭和29年、★★★(150円)(昭和46年、21刷)

現在普通に参照可能な翻訳のうち小沼訳では『二重人格』という邦訳名を使っている。

これについてこの岩波文庫の解説で小沼は、

「従来『二重人格』『分身』等の訳語が使われていて、ともに誤解を招きやすいものであるが、一応従来の慣例に従って『二重人格』としておいた。」(p.294)

とある。

正直「二重人格」では、犯罪映画によく出てくる多重人格のように、同一人物内の複数の性格を連想しやすい。本作のように本人の外に別の人間が存在する、というなら分身の方が適当かもしれない。

上記文庫以外で

筑摩版小沼訳全集第1巻『二重人格』(昭和38年)

河出版米川訳全集第1巻(昭和44年)

江川卓訳新潮社版全集第1巻(1978)

1846年「祖国雑記」に発表。

アパートで暮らす下級役人プロハルチン氏はけちで変人である。彼がなくなって寝台を調べてみると・・・といった話で、変わった人間たちのおりなすドストエフスキー世界を描く。

筑摩版小沼訳全集第1巻(昭和38年)

河出版米川訳全集第1巻(昭和44年)

小泉猛訳新潮社版全集第1巻(1978)

1847年「同時代人」に発表

これも手紙のやりとりによる小説。ペテン氏二人の手紙の交換であり、最後におちがついている。

筑摩版小沼訳全集第1巻『九通の手紙からなる小説』(昭和38年)

河出版米川訳全集第1巻(昭和44年)

小泉猛訳新潮社版全集第1巻(1978)

1847年「祖国雑記」に発表。

語り手である主人公は若い女に惹かれ後をつける。その女と旦那が家主であるアパートを借りる。住むようになってから一層その女と親しくなる。しかし最後には若干の謎解きと不明な部分が残って話は終わる。

筑摩版小沼訳全集第1巻『おかみさん』(昭和38年)

河出版米川訳全集第1巻『主婦』(昭和44年)

千種堅訳新潮社版全集第1巻(1978)

1848年「絵入り文集」に発表。ただし検閲で発行禁止。

主人公の同名氏はかつての自らの失敗、冗談で提出した辞表をそのまま受け取られて職を失った話をみんなの前で開陳し人の気を引こうとする。こういう自分を蔑むような行為で「自己表現」する人間は実際にもいるであろうし、フョードル・カラマーゾフなどドストエフスキーの小説にはよく出てくる人物、その走り。

筑摩版小沼訳全集第1巻(昭和38年)

河出版米川訳全集第1巻(昭和44年)

小泉猛訳新潮社版全集第1巻(1978)

福武文庫「ドストエフスキイ前期短篇集」米川正夫訳(1987)

1848年にまず『世なれた男』として「祖国雑記」に発表。1860年に大幅な手直しをして『正直な泥棒』とした。

間借人が昔知っていた男を語る。おそろしくいじけた卑屈な男であり、信用ならなかったが、見捨てるわけにいかず世話をしていたという。

この男はドストエフスキーの小説でおなじみの、『貧しき人々』のジェーヴシュキン、『罪と罰』のマルメラードフと同系統の人物である。このような人物へのドストエフスキーの同情は彼の一つの特徴であろう。

しかも『貧しき人々』のジェーヴシュキンの手紙の中で、この男(エメーリヤ)が名だけ出てくるのである。後日談とも言える。

筑摩版小沼訳全集第1巻(昭和38年)

河出版米川訳全集第2巻(昭和45年)

工藤精一郎訳新潮社版全集第2巻(1979年)

1848年「祖国雑記」に発表

自分が愛されているのに自信がもてない気の弱い男を描いている。

筑摩版小沼訳全集第1巻『弱気』(昭和38年)

河出版米川訳全集第2巻(昭和45年)

工藤精一郎訳新潮社版全集第2巻(1979)

福武文庫「ドストエフスキイ前期短篇集」米川正夫訳(1987)

1848年「祖国雑記」に『他人の妻』を発表。同年同雑誌に『嫉妬ぶかい夫』を発表。

1859年に2巻選集の準備の際、両者を融合し本作を完成。

喜劇映画などで盛んに出てくる設定のコメディ。勘違いし恋人が浮気していると思って、部屋に押しかけるとそもそも別人、しかしそこでも浮気中なのである。夫が帰ってくるのであわてて寝台の下にもぐりこむと既に「先客」がいたりして。

筑摩版小沼訳全集第2巻(昭和39年)

河出版米川訳全集第2巻(昭和45年)(人妻と寝台の下の夫)

小泉猛訳新潮社版全集第2巻(1979)

1848年「祖国雑記」に発表

短い話だが一読して忘れがたい印象を残す。クリスマスのパーティで、幼い少女の持参金に眼をつけ、もう少し大きくなったら花嫁にしようとする打算的な中年男がいる。

筑摩版小沼訳全集第1巻『クリスマス・ツリーと婚礼』(昭和38年)

河出版米川訳全集第2巻(昭和45年)(クリスマスと結婚式)

木村浩訳新潮社版全集第2巻(1979)

福武文庫「ドストエフスキイ前期短篇集」米川正夫訳(1987)(クリスマスと結婚式)

1848年「祖国雑記」に発表。1860年選集の際、大幅改定。

おそらく初期の創作の中では特に有名な一篇。語り手が白夜のペテルブルグで、恋人との約束を信じて待っている少女と出会う。その後も会っていくうちに段々情が移ってきて、最後の展開となる。若き日の「夢想家」ドストエフスキーを彷彿とさせる。出だしのあたり青年ならではの感性。

戦後でも何度か映画化されている有名な作品である。(ヴィスコンティ監督(1957)、ブレッソン監督(1971))

小沼文彦訳、角川文庫、1958年、118頁

安岡治子訳、光文社古典新訳文庫、2015年、249頁、『おかしな人間の夢』併収

井桁貞義訳、講談社学芸文庫、2010年、256頁、『やさしい女』併収

奈倉有里訳、集英社文庫ドストエフスキー ポケットマスターピース10、2016年、851頁、他多数併収

上記の写真以外で

小沼文彦訳筑摩世界文学大系第35巻(昭和33年)『罪と罰』に併収

筑摩版小沼訳全集第2巻(昭和39年)

河出版米川訳全集第2巻(昭和45年)

北垣信行訳講談社世界文学全集第43巻(1975)『白痴』IIに併収

木村浩訳新潮社版全集第2巻(1979)

1849年「祖国雑記」に発表。

ドストエフスキーの子供好きは有名である。ただ少女より少年に関心があったように思える。たしかに『虐げられた人々』のネルリのような少女も出てくるが、大体において少年を良く取り上げている。(『カラマーゾフ』の少年たちや『キリストのヨルカに召された少年』とか『未成年』の商人の挿話に出てくる少年とか)

この小説は作家としては例外的に標題の少女が語り手で、少女小説といっていい面(特に後半)を持っている。前半の、音楽家として誇り高い父親に対する少女の感情は作家の父親に対するそれの反映であろうか。親の愛情に恵まれない、しかし親を慕う子供を描いている。

読んでいて、自分を好いてくれない父親を慕う『ドンビー父子』(ディケンズ、1846~48年)のフローレンスを思い出してしまった。ドストエフスキーがこの作を読んだかも不明である。

残念なことに作家が逮捕されシベリアに流刑となったため未完で中断してしまった。

個人的に好きな作品。少女小説(「小公女」や「赤毛のアン」や「家なき娘」など)好きに勧める。

筑摩版小沼訳全集第2巻(昭和39年)(ニェートチカ・ニェズヴァーノヴァ)

河出版米川訳全集第4巻(昭和45年)(ネートチカ・ネズヴァーノヴァ)

水野忠夫訳新潮社版全集第2巻(1979)

1857年「祖国雑記」に匿名で発表。執筆は1849年。

語り手が11歳時の、年上婦人への恋のめばえ。思いがけずその婦人の秘密を見てしまった驚き。俗物といえるその夫や、少年をいたぶる金髪美人など他の登場人物も個性がある。

瑞々しいというか佳品という言葉が似あう短篇。米川正夫は『初恋』と訳している。

後期の「深刻な」ドストエフスキーしか知らない人には、本篇や『白夜』なども読んでもらいたい。

この作品は実は作家が、ペトラシェフスキー事件でペトロパブロフスク要塞に、監禁されていた時に執筆された。驚きだがこのような全くの別世界を描く必要があったかもしれない。シベリヤに送られてからこの作品を出版してほしい、匿名でもいいから、と兄に書き送っている。

筑摩版小沼訳全集第2巻(昭和39年)(小さな英雄)

河出グリーン版世界文学全集第3期第12巻『白痴』IIに併収、米川訳(昭和40年)(初恋)

河出版米川訳全集第5巻(昭和45年)(初恋)

木村浩訳新潮社版全集第2巻(1979年)

福武文庫「ドストエフスキイ前期短篇集」米川正夫訳(1987)(初恋)

1859年「祖国雑記」に発表。

シベリア抑留から復帰後の最初の作品のうちのひとつ。

人の良い伯父ロスターフ大佐と傲慢の塊のようなフォマとの二人の造型がみもの。語り手である青年の、伯父は気が弱いせいか、なんでも善意に解釈し、実の母親や居候フォマの非情な仕打ち(滑稽に見えるが)にも言いなりになっている。その他「気違い病院」かと錯覚するような人物が入り乱れ、伯父やその他の結婚(再婚)を巡る騒ぎを中心とした2日間の出来事を描いた喜劇。作品としての注目度はそれほど高くないが、「善人」の伯父の創造や、いかにもドストエフスキーらしい熱に浮かれたような登場人物などが特徴である。

作家の丸谷才一が本作に言及している。以下引用は「読まれないドストエーフスキイ」(1969)、河出文芸読本ドストエーフスキイ(昭和51年)所収p.117~119。

「ぼくは彼の全著作のなかから何か一つと言われれば、たぶん『スチェパンチコヴォ村とその住人』を選ぶのではないかという気がする。」

どこをどう評価しているのか。「へそ曲がりであるからこそドストエーフスキイの初期の滑稽小説が大好きかもしれぬ。」これを読むと丸谷も多くのドストエフスキー論に目を通しているようだ。

高橋和之訳、光文社古典新訳文庫、2022年、536頁、1,360円

筑摩版小沼訳全集第2巻(昭和39年)(スチェパンチコヴォ村とその住人)

河出版米川訳全集第2巻(昭和45年)(スチェパンチコヴォ村とその住人)

工藤精一郎訳新潮社版全集第3巻(1979)

1859年「ロシアの言葉」に発表。

『ステパンチコヴォ村とその住人』と同時期の、シベリヤ流刑終了後の最初の作品の一つ。やはり笑劇的な要素の強い小説。ボケ気味だが莫大な財産のある老公爵になんとか娘をとつがせようとする母親の奮闘が描かれている。

後期の長編小説なら一挿話としてとりあげるような話題でもって中篇に仕上げている。

『ステパンチコヴォ村とその住人』と同様に、あまり話題にならない、それだけマニア的な関心を持たれるようだ。

筑摩版小沼訳全集第3巻(昭和37年)(おじさんの夢)

河出版米川訳全集第5巻(昭和45年)

工藤幸雄訳新潮社版全集第3巻(1979)

1860~61年「ロシヤ世界」、1861~1862年「時代」、初めは「ロシヤ世界」誌に発表したが、自ら発行していた「時代」誌に改めて掲載、完結した。

ドストエフスキーのシベリヤ流刑体験を基にした、獄中生活を綴った小説。記録文学ではない。妻殺しで十年の刑を受けたゴリャンコフという者の手記の形をとる小説である。これは検閲を意識してとされ、小説中の描写もそのため抑えてあると言われる。

作中の囚人たちは個性豊かで、後のドストエフスキーの小説の登場人物の造形に使われた。

最終章で出獄前、ここの囚人たちはロシヤで最も豊かな才能を持った者たちだった、それが監獄で空しく滅びてしまった、誰の罪だろうと嘆くところは心に残る。

ドストエフスキーのロシヤの民衆観に決定的な影響を与えた体験の小説である。

当時より非常に高く評価された作品である。

ドストエフスキーの知人だったストラーホフの回想に次のような文がある。

「かれの文学活動は、普通の発展の形式をとるのではなしに、突発的な形式をとって成長し、拡大していったのである。(中略)突如として新たなエネルギーを見出し、新しい側面から姿を示すのである。このような高揚は四度かぞえられる。第一の高揚は『貧しき人々』、第二の高揚は『死の家の記録』、つぎが『罪と罰』、そして最後に『作家の日記』がくるのである。」

(ドリーニン編『ドストエフスキー 同時代人の回想』1966年、河出書房、p.156)

ここで高揚とあるが、単にドストエフスキーの才能の変化だけでなく、広く受け入れられ、評価された著作と言うべきであろう。

同時代の文豪、ツルゲーネフとトルストイの称賛も有名である。

「(「時代」誌を送付してもらって)たいへんおもしろく拝読しました。とくに-貴兄の『死の家の記録』です。風呂場の場面はまさにダンテ的ですし-さまざまな人物(たとえば、ペトロフ)の描き方にも、繊細で正確な心理が数多く見出されます。」

(ツルゲーネフのドストエフスキー宛書簡1861年12月26日、新潮社版全集第22巻、1980年、江川卓訳、p.22)

「(『死の家の記録』は)忘れてしまったところがたくさんあったので、私はもう一度すっかり読み返しました。プーシキンを含めて、あらゆる新しい文学の中で、これ以上の本はありますまい。物語の調子ではなくて、作者の観点-誠実で、自然で、キリスト教的な観点-が素晴らしいのです。立派なためになる本です。私は、昨日一日中楽しい思いをしました。

(中略)もしドストエフスキーにお会いになったら、私が彼を愛していると伝えて下さい。」

(トルストイのストラーホフ宛書簡、1880年9月26日、筑摩版全集別巻、昭和39年、松井茂雄訳、p.444、なおこの別巻には上記のツルゲーネフの書簡も入っている)

このトルストイの死の家称賛はドストエフスキーに伝わったであろうか。既にストラーホフはドストエフスキーと疎遠になっていた。ストラーホフはドストエフスキーの死後、ドストエフスキーの人間性を非難している書簡をトルストイ宛に送っているので有名である。

幸いなことにストラーホフは数日後、この手紙をドストエフスキーに渡した。

11月2日付けのトルストイ宛の手紙でストラーホフは次のように告げている。

「ドストエフスキーに会ってあなたが賞賛されたこと(『死の家の記録』)をお話ししました。ドストエフスキーは非常に喜んでくれましたので、私はとうとうお手紙の大事なところを一枚そのまま上げて来てしまいました。」

(新潮社版全集別巻、1980年、p.487)

『死の家の記録』はロシヤ・リアリズムの正道を踏み緻密な観察者の眼を通して書かれた作品であるため、当時の評論家等に高く評価されたという。(新潮文庫、昭和48年、工藤精一郎の解説、p.461)確かに感情を刺激する作品の多いドストエフスキーの著作の中では異色である。

また、ソ連時代、16年以上も獄中生活をした小説家ヴァルラーム・シャラーモフ(1907~1982)はドストエフスキーの作品には本当の悪党がいない、と言う。(光文社古典新訳文庫、2013、望月哲男訳、読書ガイド、p.714~)正直、悪魔のような人物は出てこない。いても不思議でない気がする。身の毛がよだつような罪を犯した者でも、囚人になれば大人しくなるかもしれないが。

この作品の中に列間笞刑という刑罰が出てくる。笞打ちは普通に背中に打つものと、この列間笞刑があった。笞を手にした看守たちが列をつくり向かいあう。その間を受刑者は駆ける。その受刑者を笞で打つのである。

映画で見たことがある。『死の家の記録』ではない。関係ない映画である。だから余分な情報として書いておく。

『密告の砦』というハンガリー映画、1965年、ヤンチョー監督、白黒映画である。映画の時代設定は19世紀後半のハンガリーである。裸の若い女性が男たちの間を何度も往復させられ、笞打たれる。

工藤精一郎訳、新潮文庫、昭和48年、464頁、480円(平成元年、24刷)

望月哲男訳、光文社古典新訳文庫、2013年、741頁、1505円

米川正夫訳、河出グリーン版世界文学全集第2期第10巻、昭和38年、538頁、390円(昭和42年3版)、本文、年譜、解説(荒正人)、

月報:長谷川四郎「シベリヤの思い出」、小笠原豊樹「百年間」、小沼文彦「ドストエーフスキイ読書案内」

筑摩版小沼訳全集第4巻(昭和45年)

河出版米川訳全集第4巻(昭和45年)

工藤精一郎訳新潮世界文学第11巻(1968)

工藤精一郎訳新潮社版全集第5巻(1979)

1861年「時代」誌の創刊号から連載された。原題を直訳すると『虐げられ、辱(はずかし)められた人々』になるが、慣習的に標記の題が使われている。

[概要、全部は書いていない]

デビュー当時のドストエフスキーを思わせる小説家の一人称形式。育てられた老夫婦には一人娘ナターシャがいた。語り手と幼馴染で仲が良かった。

ワルコフスキー公爵は老夫婦にその領地の管理を委託していた。しかし誤解から老夫婦に騙されたと思い込み、訴訟を起こす。ナターシャは公爵の息子アリョーシャと恋仲になる。そのため家出しアリョーシャと同棲する。実は公爵は息子に、より良い条件の結婚をさせようと企んでいた。

訴えられた公爵の息子に、娘まで取られた老夫婦は不幸のどん底に陥る。語り手はナターシャと老夫婦を訪ね、双方に情報をもたらしたり話の聞き手となる。語り手もナターシャを好いていたがこうなった以上、彼女が幸福になるよう尽力する。

小説は並行して孤児ネルリの物語が進行する。小説の初めはこのネルリの祖父が一人死亡するところである。老人の死を知らないネルリが部屋を訪ねてくる。ネルリの酷い境遇を知った語り手は助けようとする。他人の親切、善意を全く知らないネルリには手を焼く。

[感想みたいなもの]

ドストエフスキー初期の特徴である人道主義的傾向の総決算とも言うべき作品である。

ドストエフスキーの本流は地下室の手記以降とする発想からはあまり顧みられない。それだけでなく小説としての作りも後期の諸長篇に、当然であるが、及ばない。

登場人物は善人ばかりで、悪人はワルコフスキー公爵だけである。公爵をこの小説の主人公とし、後のスヴィドリガイロフやスタヴローギンの先駆けと見る評価があるらしい。

公爵の息子アリョーシャを評価する意見もあるようである。アリョーシャは人は良いものの、世間知らずの意志薄弱なダメ男である。ナターシャを愛しながら、親の勧めたカーチャも好きになる。同時に二人の女を好きになるというなら、ムイシュキンもそうだ。男なら気が多くても不思議でないが、ドストエフスキーの小説では善人がそうなっている。

そんなアリョーシャだからナターシャは母親のような気持ちで愛していると言う。女の恋愛にはあり得る。アリョーシャはナターシャにすまないと思いながらカーチャに惹かれる。

それにしても、ワルコフスキー公爵と息子アリョーシャの関係は『未成年』のヴェルシーロフとその息子アルカージイを思い出してしまった。アリョーシャもアルカージイも父親を理想的に思いたがっている(子供なら不思議ではないが)。ワルコフスキーとヴェルシーロフは共に善人ではない。ただワルコフスキーはつまらない悪人にしか見えないが、ヴェルシーロフはもう少し複雑である(よく分からないと言っていい)。

ワルコフスキーもヴェルシーロフも共に訴訟をしている。勝つが金は相手にくれてやる、それで息子が感激するところまで同じである。

同時並行的に進むネルリの物語。最後に二つの話を結ぶ役もする。

ネルリの手本がディケンズの『骨董店』のネル(ネリー)であるとは知られている。共に祖父がいる点も同じである。ただ薄幸な少女という共通点はあるが、人となりは全く異なる。ネルは清純な天使のように描かれているがゆえに現実感が乏しい。それに対し本篇のネルリは火のような性格の持ち主である。その激しさで印象に残る。語り手がネルリに手を焼くところ、サリヴァン女史とヘレン・ケラーを思い出した。

黒澤明の映画『赤ひげ』(昭和40年)に出てくる、二木てるみ演じる少女の人物像はネルリが基とよく知られている。遊女屋から連れてこられた少女は頑なに心を閉ざしている。茶碗を壊し物乞いで弁償しようとする有名な場面はネルリそのままである。

私事ながら、ドストエフスキーの著作中、初めて読んだ作品が『キリストのヨルカに召された少年』と並び、この小説中ネルリに関する部分を子供向きに直した挿話である。そのため個人的な思い入れがある。ただしこの作品を初めて読んだ者でもネルリは強い印象を残すのではないか。

しかし本篇を論じる場合、それほどネルリは触れられないか、全く無視である。ディケンズにならったからと言うより、ネルリに関する部分があまりに感傷的、お涙頂戴的に見えるからではないか。通俗的と言われる。現代で感傷的とは低評価を意味する。

実は本作がディケンズに似ていると思ったところは、ネルリの登場ではない。ディケンズの小説を読んでいると最後に、登場人物の誰それと誰それが実は親子であった、親戚だったと明らかにされる場合が結構ある。不自然だし必要性が感じられない。この『虐げられた人々』はその手法を使っている。20世紀以降の小説では使われるはずもない。

この『虐げられた人々』、三種の翻訳比較をしたい。最後の一行だけである。

『あたしたちは永久にいっしょにいて、幸福になれたものをねえ!』河出版米川訳

『私たちが一緒になったら、永遠の仕合せが訪れるかもしれない!』新潮版小笠原豊樹訳

『あたしたちは永久に、一緒に幸福でいられたのでしょうにねえ!』筑摩版小沢訳

このナターシャの台詞、一読して小笠原訳のみ違う。他の二つは過去を悔やんでいるのに、小笠原訳は将来への希望が感じられる。

ロシヤ語は知らないので、文脈から判断する。本篇は語り手が死の床にあり、過去の一年間を回想する話なのである(第1部第2章の冒頭)。ついでながら語り手が近い過去を回想するというのも『未成年』と同じである。

近いうちに死ぬのなら将来への希望は持てない。ただしナターシャがこの台詞を言った時は語り手の病を知らなかったかもしれない。

小笠原豊樹訳、新潮文庫、昭和48年、562頁、560円(昭和63年、19刷)

筑摩版小沼訳全集第3巻(昭和37年)(虐げられた人々)

河出版米川訳全集第3巻(昭和45年)(虐げられし人々)

小笠原豊樹訳新潮世界文学第11巻(1968)

小笠原豊樹訳新潮社版全集第4巻(1979)

ある役所の長官は上司宅から帰る途中、部下の結婚式を思い出し、そこへ押しかける。あわてて対応する新郎の部下、あからさまに不快を示す同席者たち、長官は飲み慣れない酒ですっかり酔ってしまい、新婚の夜をだいなしにしてしまう。

勝手な思い込みによる恩着せがましい行為が、相手に迷惑をかけるだけの結果に終わってしまうことはままある。それを小説化しているわけであるが、解説を読むと当時のロシアの状況などからの解釈もあるようだ。

河出版米川訳全集第5巻(昭和45年)(いやな話)

筑摩版小沼訳全集第4巻(昭和45年)(いやな話)

工藤精一郎訳新潮社版全集第5巻(1979)

1863年「時代」誌。

ドストエフスキーは最初の西欧旅行を1862年6月から9月にする。一人旅であった。ストラーホフが同行していた時もある。行き先はベルリン、ドレスデン、ヴィスバーデン、バーデンバーデン、ケルン、パリ、ロンドン、ルツェルン、ジュネーヴ、ジェノヴァ、フィレンツェ、ミラノ、ヴェネツィア、ウィーンである。

ヨーロッパ、ロシヤを論じた文明論である。それを論じるためヨーロッパを回った。ドストエフスキーはおよそ名所旧跡の観光には全く興味がなかったらしい。長い時間かけてベルリンについてみるとペテルブルクそっくりの街だと言っている。ペテルブルクが西欧の街をまねて造った都会だからおかしくないが。

ロシヤ人、フランス人、イギリス人などを論じる。現地での観察によっているだけでなく、元々の理解(思い込み)を語っているところもある。

ロンドンではゲルツェンに会い、バクーニンも同席していたらしいが、それらの記述はない。

本編は以前から創作として扱われているが、評論に分類されるべきではないか。

河出版米川訳全集第5巻(昭和45年)(夏象冬記)

筑摩版小沼訳全集第4巻(昭和45年)(冬に記す夏の印象)

小泉猛訳新潮社版全集第6巻(1978)

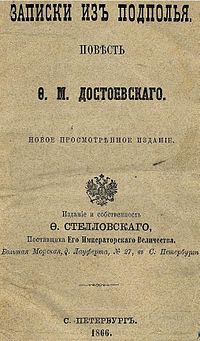

1864年「世紀」に発表。

後期ドストエフスキーの出発点となった作品。シェストフやジイドの指摘は昭和初期に翻訳され、我が国のドストエフスキー理解に大きな影響を与えた。

[概要]

(ネタバレがある)

独白形式で、中年引きこもり男の私論展開(第1部)、及び若い時の回想(第2部)から成る。

冒頭自ら言う通り、いじけた根性の持ち主で精神が病んでいるとしか見えない。マゾ的な言辞だけでなく、主張もある。すなわち人間が啓蒙され自分の利益が分かるようになれば悪事はなくなる、科学と理性が支配する合理的社会が実現する、という考えを攻撃する。そんな社会を人間は望まない、科学の発達は語り手によれば人間が機械の一部にされるだけとなる。

誰を相手にしているかというと、ドストエフスキーの論敵、『鰐』の所で述べた進歩派作家のチェルヌイシェフスキーである。彼の小説『何をなすべきか』(1863)を念頭に置いていると解説にある。

しかし具体的人名はどうでもいい気がしてくる。今どき科学が発達し、人間が理性的、合理的になればユートピアが実現すると思っている人はまずいないであろう。しかし19世紀にはいたのである。かなり有力な風潮であった。ドストエフスキーと同時代人のマルクス等の社会主義思想が勃興、隆盛だった。それは現実の社会があまりに悲惨であったことの反映であろう。

留意すべきはここでいう理性と科学の支配する社会、とは社会主義が実現された社会を指す。現代の我々は社会主義社会の現実を知っている。そのためすぐに社会主義が浮かんでこないかもしれない。本書はドストエフスキーが社会主義を初めて批判した書なのである。

第2部は若い時の挿話である。物語になっているので読みやすい。友人の壮行会に出る。語り手は偏屈者で人付き合いが悪いから呼ばれない。それなのにのこのこ出かける。友人たちと不快な会話を交わす。彼らは二次会に行こうと言う。もちろん語り手は無視である。またしても卑屈な態度で参加を希望する。後から出かける。商売宿で友人たちは見つからない。語り手はある娼婦を買う。寝覚めてから会話をする。色々説教をし、自分の家に来いと言う。

数日後、その女がやって来るのだが・・・

[感想みたいなもの]

この語り手は自虐的露悪的で、ともかく偉そうなことを言いたい、他人より優位に立ちたい、カッコつけたい、しかし自分の弱さ惨めさは内心知っているのでやれることといったら弱い者いじめくらいである、といったしょうもない男である。

読んでいて最初、自虐的なところは太宰治の『人間失格』の語り手を思い出した。しかしあの語り手は弱々しい感じがする。この小説の語り手はもっと攻撃的である。

この本は西欧で圧倒的な影響力を発揮してきた作品だそうである(安岡訳解説、p.262)。西洋人は確かに日本人に比べ積極的で、悪く言えば攻撃的である。しかし内心は自信がなく、反動で偉そうにしている者もいるだろう。この語り手に親近感を覚える人が多くても不思議でない。

語り手の自虐的なところ、変な奴と思わせるところ、これはドストエフスキーの小説の一つの特徴であろう。また進歩思想への攻撃。これ以降の小説につながるところがある。

一人称なので自分をどう呼ぶか、の日本語特有の問題がある。江川訳ではぼく、米川訳ではわたし、小沼訳では私、安岡訳では俺となっている。

ところでこの作品ジイドが「ドストエフスキーを解く鍵」と述べたとの文をたまに見る。どこで言っているのか。次のところらしい。

「『地下生活者』という(中略)小さい書物のなかに、これは私には彼の閲歴の頂点をしるしているように思われ、いわば彼の創作が形作るかなめ石に当るものなのですが、あるいはこういう言い方の方がよいという皆さんのお考えならば、彼の思想を解く鍵を与えるものと言っていいのですが、(中略)われわれは、「考えるものは行動しない・・・」というこの観念をあらゆる面を見ることができましょう。」

ジイド『ドストエフスキー』寺田透訳、新潮文庫、昭和30年、「ヴィユー・コロンビエに於ける講演」p.205、一部かなに変えた。

読みにくい文章である。このジイドの文庫本は復刊されていない。筑摩版全集別巻(昭和39年)に本講演は収録されており、こちらの方が参照等しやすいであろう。該当箇所は同巻p.180にある。

[邦訳名について]

この作品は以前『地下生活者の手記』と訳されていた。

『地下生活者の手記』という邦訳名について米川正夫は次のように記している。

「(前略)かつて『地下室の手記』と呼ばれていた。しかし私は、この訳語を適当でないと認めて、『地下生活者の手記』とした。その理由は、題名の中のподпольеという言葉は、一般的に地下室という意味もあるが、地下の住居という意味ではほとんど使われていない。(中略)彼は地下の部屋に住んでいるのでなく、何階かはっきりしないが、上の方に住んでいる。それは、第二部でリーザが主人公を訪ねて、しおしおと帰る時、上へあがるのではなく、下へ降りて行ったという描写で明瞭である。(中略)それではなぜ直訳して『地下室の手記』という題名がつけられたか?ほかでもない、この小説の主人公が世間から全く隔絶して、さながら地下にもぐったような、孤独の生活をしているからである。」

(「翻訳の苦心を通じて」、『ドストエーフスキイの世界』河出書房、昭和38年所収p.319)

江川卓は新潮文庫『地下室の手記』(昭和44年)のあとがきで、

「なお、この作品はこれまで米川正夫氏訳で『地下生活者の手記』として知られていたが、新訳を機会に原題の直訳に近いものに改めた。」(p.205)

と書いている。

これらから本書の邦訳名の主流は『地下室の手記』→『地下生活者の手記』→『地下室の手記』と変遷してきたらしい。

ナボコフはこの作品名について「題は『床下から出た回想記』あるいは『ねずみ穴から出た回想記』であるべきこの小説は、翻訳で愚かしくも不正確な『地下室の手記』という題を冠せられている。」(ナボコフのロシア文学講義、河出文庫、上、p.259)と言っている。

江川卓訳、新潮文庫、昭和44年、206頁、280円(昭和63年、36刷)

安岡治子訳、光文社古典新訳文庫、2007年、286頁、552円

米川正夫訳河出書房愛蔵決定版ドストエーフスキイ全集第5巻、昭和45年、460頁、1,800円(昭和49年9版)

江川卓訳新潮世界文学第10巻(1968)

筑摩版小沼訳全集第5巻(昭和39年)(地下生活者の手記)

河出版米川訳全集第5巻(昭和45年)(地下生活者の手記)

江川卓訳新潮社版全集第6巻(1978)

1865年「世紀」に発表

役人イワンは妻及び友人である語り手と、名店街で見世物になっている鰐を見に行く。

ところがイワンが鰐に飲み込まれてしまう事故が起きる。語り手と妻は驚愕し慌てふためく。しかしは鰐の中からイワンの声が聞こえ、無事で鰐の腹の中は心地よいと言い出す。

語り手はなんとか救い出そうと役所の年長者へ相談に行ったり、鰐の所へ戻って友人に具合を聞いたりする。問題なくむしろ快適に腹の中にいるイワンは語り手に指図したり、見世物の興行主はこれで儲けをしようと企み、語り手はくさる。

発表はドストエフスキーが発行していた雑誌「世紀」の最終号。これで雑誌が廃刊になってしまったため未完に終わった。

芸術作品の中にはその作品そのものより、それにまつわる挿話の方が有名といった例がある。

ドストエフスキーならこの『鰐』がそれにあたるのではないか。単純に読むと随分ふざけた小説のように見えるが当時物議を醸し出したそうだ。

この作品が発表される前年、作家で進歩派のチェルヌイシェフスキーが逮捕されシベリヤ送りとなった。それでこの作品はその事件の戯画化だと進歩陣営から批判された。このせいで翌年の『罪と罰』も進歩派から攻撃されたとか。8年後の『作家の日記』1873年第4号で、進歩派の言いがかり、こじつけだと怒り反論している。その気になればどんな小説からもこじつけを作れると。

その気になって読むと戯画化に読めないことはない。外国へ行きたがっていたイワンは鰐の腹の中の方が適当だという、これは鰐の腹の中=シベリヤと思わせる。さらに作中、進歩派へのあてこすりが見られる。この時期には政治的に保守派になっていたドストエフスキーが進歩派を批判しても不思議でない。

たまたま前年にチェルヌイシェフスキーの事件が起こり、かみつかれたわけである。ドストエフスキー自身が実際どういうつもりだったか、真相は不明である。しかし8年も経って怒りの収まらない反論を公表しているくらいだから、戯画化の意図はなかったとのではと思われる。この小説の最新の発行である講談社学芸文庫の解説でも沼野充義は偶然だろうと言っている。筑摩版全集の小沼文彦の解説では作者が風刺の才能を十分に発揮したものと書いている。新潮社版全集の原卓也の解説はドストエフスキー側の解釈である。河出版全集でも米川正夫はドストエフスキーを被害者扱い。

ドストエフスキーユーモア小説集、講談社学芸文庫、2007年、344頁、1,400円

『鰐』(原卓也訳)の他、『九通の手紙からなる小説』『他人の妻とベッドの下の夫』(以上小沼文彦)訳『いまわしい話』(工藤精一郎訳)を収める。

筑摩版小沼訳全集第5巻(昭和39年)(クロコディール(鰐))

河出版米川訳全集第5巻(昭和45年)

原卓也訳新潮社版全集第6巻(1978)

『罪と罰』等は

こちらへ

『白痴』等は

こちらへ

『悪霊』は

こちらへ

『未成年』は

こちらへ

『カラマーゾフの兄弟』は

こちらへ

ドストエフスキー全体のトップへ