1871~1872年に「ロシヤ報知」に連載。

[梗概]

実際の事件を基にした、革命グループによる同志殺害を大きな背景とする。

地方都市に住む未亡人と友人の1840年代知識人、彼らの息子たちや教え子らが大きな役割を果たす。特に未亡人の息子スタヴローギンは小説の主人公とされながら、殺人には前面に出てこず常に神秘的とも言える雰囲気で描かれる。

革命グループの仲間は謎めいた思想を語り、ドストエフスキーに思想性を読み取ろうとする読者にとってとりわけ評価の高い作品となっている。

「『カラマーゾフの兄弟』と並んで、ドストエフスキーの思想的、文学的探究の頂点に位置する大作であることは論議の余地がないようである。」という評価がある。(新潮文庫『悪霊』下、昭和46年、p.619、江川卓の解説)

[どう読むか]

一体文学作品にどう接するか。これは読者個々人の問題であり正解があるわけでもなかろう。中には作品の主題の理解、とする考えもある。「この作品で言いたかったことは要するに~である」と一言のもとに要約する。これが文学の理解だと。映画などの評でも「何を言いたいのかよくわからない」という意見を目にするが、こういう立場であろう。

自分はこういう読み方をしていない。しかしもしこのような仕方であれば『悪霊』は単純明快な作品である。

要するにドストエフスキーの革命運動批判なのである。自ら(政治)パンフレットと思われても構わない、と言っているくらいだ。(ストラーホフ宛1870年3月24日付書簡)

(本節と次節はネタバレが書いてある)

冒頭延々と描写されるステパン氏、彼は1840年代型の知識人である。ロシヤの1840年代は自由主義時代であった。西欧の新しい思想が社会に流行し、政治的にはいわゆる進歩派が風潮となった。ステパン氏が盛んに口にするフランス語は、彼の西欧かぶれを表わしている。

革命運動を行なう若い人物たちのうち主要な者はすべて彼の教え子であり、指示するピョートルは息子である。不思議な雰囲気のスタヴローギンは、外見だけの中身カラッポ野郎であり、仮面のような美青年という設定はこれを表わしている。

革命運動に関わるような西欧思想の悪鬼に憑かれた豚どもは、このようにどうしようもない連中であり、自滅して溺れてしまうしか道はない。その豚どもに殺害されるシャートフがドストエフスキーと同じくスラヴ主義者(西欧派と反対)である。もう寓話を通り越して図式的な感じさえしてしまう。

もし上のような理解だけで終わってしまったら、文学としては面白くない。自分は小説として読んでいるのである。小説としての感想や評価は各人それぞれであろう。以下、この小説の情報の幾つかを整理していきたい。

[成立の経緯]

革命同志殺害のモデルとなった事件は、1869年に起きたネチャーエフ事件である。バクーニンと知遇のあった青年革命家のネチャーエフは、反革命分子とみなした同志の大学生イワノフを殺害させる。

当時外国(ドイツ)にいたドストエフスキーはこの事件を新聞で知り、いたく関心をそそられ、早速小説化を考える。義弟から被害者イワノフについて聞かされていた、とアンナ夫人の回想にある。(『回想のドストエフスキー』上、筑摩叢書、1973年、p.225~226)もっとも義弟の話が小説執筆のきっかけになったというのは、アンナ夫人の記憶違いか思い込みだろうと、小沼文彦は斬って捨てている。(筑摩版小沼訳全集第18巻、p.511)

ドストエフスキーの諸長篇はあれだけの大作であるから、簡単には書けるものではない。しかし特に『悪霊』に関して、困難を極めたその成立事情は有名である。

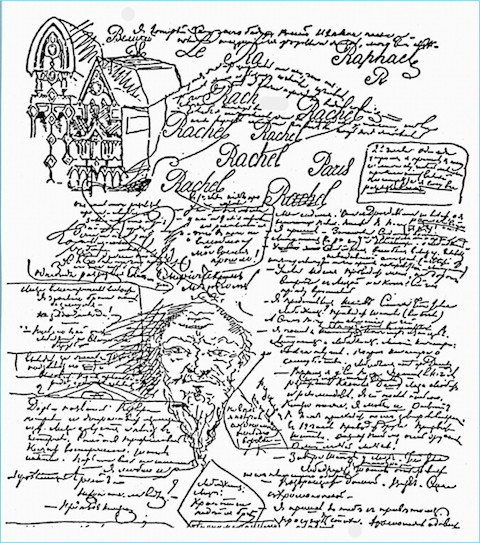

まず上記のネチャーエフは小説ではピョートル・ヴェルホーヴェンスキーとして描かれる。しかし執筆途中にスタヴローギンという人物が浮かび上がり、大幅な変更を余儀なくされる。このあたりについてはカトコフ宛書簡1870年10月8日付を参照。

更に「スタヴローギンの告白」問題が起きる。スタヴローギンがチホン僧正に物語る内容があまり道徳的でないとして、連載していた「ロシヤ報知」に掲載を拒否される。社主カトコフは家庭向け雑誌にふさわしくないと考えた。

ドストエフスキーは縮小、修正等で対応を試みたようだが(雑誌の編集部リュビーモフ宛書簡1872年3月18日付)、結局叶わず、公表され刊行された『悪霊』は、現在読めるものから「スタヴローギンの告白」の章を除いた分である。(単行本にした際、連載から修正を加えた)

『悪霊』は「ロシヤ報知」に1871年11月までに第一篇、第二篇が発表された。スタヴローギンの告白問題が起きる。連載は中断、1872年末の同誌に第三篇が公表され完結した。

[スタヴローギンの告白]

上に書いた事情は後年の我々は知っている。ただし長年「スタヴローギンの告白」なる章があることさえ一般には未知であった。在り処も不明であった。発表後50年経ち、20世紀になり体制もソ連となってからその原稿は発見された。1921年のことである。

しかもほぼ同時に2種類の原稿が見つかった。一つは校正刷りにドストエフスキーが色々手を入れたもの、もう一つはアンナ夫人の手書きの写しである。両者は異同があり、以下で違いを述べる。

このように「スタヴローギンの告白」は長い間不明であった原稿が後年見つかり、内容も確かに家庭向け読み物として適当と思われない、といった話題性から注目度が高い。しかしその後半で語られる悪業は『罪と罰』のスヴィドリガイロフもやっているし、そういう観点からは目新しさはない。

また発表できなかった事実が『悪霊』に与えた影響も気になる。もちろん影響を与えたのであろう。連載は約一年間中断している。「スタヴローギンの告白」をなんとか載せようと苦慮していた。掲載が拒否されていなかったら『悪霊』の第3篇は現在とかなり違ったものになっただろう。

しかしこれは考えてもせん無きことである。『悪霊』は今読めるものしかないのだ。仮定法過去完了の話をしていてもしょうがない。カラマーゾフの続篇について未練がましく延々と書いた。自分のサイトだから書いたが意味ないと承知している。人間というものは考えてもしょうがないことを、色々考える生き物なのだ。

我々が読める現在の翻訳本はすべて「スタヴローギンの告白」が入っている。古い訳本にはないし、ソ連時代の刊行物にも入っていなかったという。

その挿入箇所について若干触れたい。

実は現在普通に読める翻訳(米川、江川、小沼、池田、亀山)では、江川訳を除いて第二篇第八章「イワン皇子」と九章「ステパン氏差押え」の間に、当初公表する予定の場所に「スタヴローギンの告白」が挿入されている。

江川訳のみ付録として最後につけられている。現在の訳本では多分最も多く読まれているであろう江川訳が、例外なのである。発見以前と同じにして、「スタヴローギンの告白」は巻末に置いている。もちろん本文中に予定の箇所を示してあるので、読者はそこから巻末の「スタヴローギンの告白」を読むという選択は自由である。江川自身による理由は訳本説明のところに書いた。

ところで大江健三郎はロシヤ文学者の沼野允義との対談の中で、スタヴローギンの告白の場所について

「あの章がもともとあった場所に置かれるべきであって、最後に付録として読まれてはならない」

と言っている。(『21世紀ドストエフスキーがやってくる』、集英社、2007年、p.122)

この扱いは江川本しかしていないのだから、大江の言は江川の措置への批判である。

正直自分は大江の意図を十分理解できていない。上に述べたように今残っている『悪霊』本文が「スタヴローギンの告白」抜きを前提に書かれたなら、もともとあった場所などどこにもないのである。もし当初の場所に掲載されていたらその後の筋が変わっただろうから。ここに「スタヴローギンの告白」がなかったら、これこれの点で作品の理解で困るとか言って欲しい。

「スタヴローギンの告白」の版と訳本の扱い

「スタヴローギンの告白」には、上に述べたように校正刷にドストエフスキーが添削したものと、アンナ夫人の筆写版がある。筆写版にしても校正刷が元である。

大きな違いを述べると筆写版にはスタヴローギンの窃盗の挿話がなく、少女の話の部分も異同がある。なぜ筆写版でこのようになっているか不明である。もちろん筆写版の方で目立つ部分が、校正刷版にない場合がある。

以下、各訳本の扱いを述べる。

米川訳では「より内容豊富な校正刷りを基として、部分的に筆写原稿からも追補を加えたものを台本として用いた」(河出版米川訳全集第10巻、昭和45年、解説、p.497)

基本的は校正刷を使用している。そのため《スタヴローギンより》と題された告白本体を読んでいる途中、原稿が抜けているとチホンが言い、スタヴローギンとのやり取りの部分、これは筆写版にしかないので、米川訳にはない。ただし上記全集の解説p.497~498にこの部分は訳されている。なお岩波文庫ではこの部分はない。

小沼訳と池田訳では、校正刷版、筆写版共に取り入れた形にしている。

小沼訳では「A(引用者注:原本、最初の校正刷)とB(同:筆写版)を綜合してその全部を収録した」(筑摩版小沼訳全集、第8巻、昭和42年、あとがき、p.713)としている。

池田訳では「わたしの翻訳では、この両者の異同を埋めて、物語の筋に脱落のないように配慮してある」(新集世界の文学、第15巻、昭和44年、解説、p.468)とある。

江川訳では「校正刷版をテキストとして使用し、それにドストエフスキー自身が手を加えている部分を注の形で示すと同時に、筆写版との異動についても明示することとした。」(新潮文庫、下、昭和46年、p.529)としている。最初の校正刷、ドストエフスキーの添削、筆写版の違いが分かるようにしている。

最新の亀山訳では次のようにしている。小説中に取り込んだ「スタヴローギンの告白」は校正刷の原本を使用し、別巻で原本の校正刷、それにドストエフスキーが添削した版、更にアンナ夫人の筆写版と3種類の告白を載せている。

[訳名について]

本書は『悪霊』なる邦題で、これまで読まれてきた。大正4年の森田草平による英訳からの初訳以来である。『悪霊』という訳名も森田による。なぜ『悪霊』としたか。森田がその訳者の序で説明している。ルカ福音書からの引用を説明した後、

「で、もし和訳聖書の訳語に従うものとすれば、『悪鬼(あくき)』とすべきところである。ただ『悪鬼』では語呂が悪いのと、もう一つ人に憑くというような心持が出したいために、わざと『悪霊』として見た。別に意味はない。」

(泰西名著文庫、国民文庫刊行会、大正4年、新字新かなに変え、漢字の一部をかなにした)

森田が参照した聖書は詳らかでないが、手元にある大正改訳文語の聖書の該当箇所を見ると悪鬼とある。「あくき」と読みが振ってある。

ただし今の口語訳新共同訳聖書を見ると、悪霊とあって「あくれい」と振っている。

森田の挙げる後半の理由は、積極的なものだが、同意するかは人によるかもしれない。

一般的に悪霊という言葉のイメージはどのようなものだろうか。岩波国語辞典第五版(1994年)を見ると「たたりする、死人の魂。もののけ。怨霊。」とある。正直我々の理解に近いと思う。しかしながら原題はおどろおどろしい死人の霊、とはやや違うらしい。

先に挙げた大江との対談の中で沼野允義は、

「『悪霊』のタイトルについて補足させていただきますと、これはロシア語の原題では、”Besy”といいまして、文字通りには「悪魔たち」くらいの意味です。」(同書、p.129)

と言っている。

小沼文彦はその訳本のあとがきで

「ロシヤ語の「Besy」は同じ悪魔でも「Chort」よりは軽い、滑稽味をおびたもので、『悪霊』は必ずしも適当な訳語とは思われないが、大正四年に発行された森田草平氏の邦訳以来、この訳語が使われることになっているので、そのまま踏襲することにした。」

(筑摩版小沼訳全集第8巻、昭和42年、p.713)

と記している。

ロシヤ文学者の中村健之介は本書を『悪鬼ども』と呼ぶ。たたりをする死者の霊、というより鬼が適当という見解によるものだろう。(どうでもいいが「ども」は必要ないと思う。日本語は単複の区別はないし。昔D・H・ロレンスの『息子と恋人』を『息子たちと恋人たち』と訳してある例を見たが、うるさいとしか思わなかった。)

英訳の古典として知られるConstance Garnettの訳名はThe Possessed(憑かれた人々)であった。革命思想にとりつかれた人々の意である。最近はDemonsやDevilsが多いらしい。中国語訳は群魔とウィキペディアにあり、複数形とわかる点は良い。

小説の中で『悪霊』という言葉がふさわしいと思う箇所は、「スタヴローギンの告白」の最初の方でスタヴローギンが話す、悪霊を見たと言うところである。イワン・カラマーゾフを思い出してしまう。あそこは鬼でなく霊だろう。悪い霊をスタヴローギンが見たという。

最近古典等の新訳をする際に従来使われてきた訳名でなく、新しい邦訳名を使う場合がある。もちろん訳者がその方が正しく、適当であると判断したからだろう。しかしながら個人的は違和感を覚えることが多い。

「~という邦訳名で知られる作品の原題は~という意味である」との認識は必要である。しかしそれが直ちに訳名の変更まで必要があるかどうかは別と思う。

従来からの邦訳名は歴史の重みがある。『悪霊』について言えば百年以上使われている。日本人のこの小説理解と訳名は分かちがたく結びついている。いくらより適当と思われても、簡単に変えてしまっては軽々しいという感が拭えない。

[登場人物の幾人かについて]

スタヴローギン

この小説の主人公はスタヴローギンということになっている。

しかし事前知識も何もなく、特に革命家たちによる殺人事件に興味を持ってこの小説を読むと、ピョートルを主人公と思ってしまうかもしれない。そういう「誤解」した作家の文を読んだことがある。

スタヴローギンは良くわからない人物というのが第一印象である。

小説でも最初の方に登場した際から奇矯な行動で驚かせる。この突飛な言動で読者の度肝を抜く、という手法は極めてドストエフスキー的、彼の十八番である。ドストエフスキーの登場人物は精神を病んでいるように見える、というよくある評はスタヴローギンに典型的に言える。

読者にスタヴローギンを精神がおかしい者、で片付けられては困る。作中何度も、最後の一行に至るまでスタヴローギンは正常であったと断っている。最後の文は医学的に見ればおかしいが、作者はスタヴローギンの精神は正常であったと駄目押ししているのである。

スタヴローギンは、ニヒリストという言葉を思い出させる。ともかく虚無的なのである。

またドミートリイ・カラマーゾフはアリョーシャに、イワンは墓石、と言っている。(第1部第3篇第4節、カラマーゾフ(上)新潮文庫、昭和53年、p.207、なお同ページの注で墓石は口が固いという意味とある)自分としてはイワン・カラマーゾフより、墓と言ったらスタヴローギンの方が相応しい気がする。中身がらんどうという感じ。

ここでニヒリストとか墓石というのは自分の直感的なイメージで言っている。「正しい」意味を吟味して使っているのではない。実際ドストエフスキーはニヒリストと並んでスタヴローギンを位置づけている。(後述のリュビーモフ宛書簡、ここでは引用していない)

スタヴローギンは否定的なイメージしかないのである。世界文学の主人公でスタヴローギンほど否定的に描かれた者があったか。ここで否定的とは積極的な悪さをするとは正反対で、背後にあってイメージがつかみにくい、という意味である。

ドストエフスキー自身のスタヴローギン論に触れておく必要があろう。

ドストエフスキーは『悪霊』について書簡で色々述べているが、スタヴローギンを次の2通の手紙で語っている。

「(前略)どうも小生にはこれは――悲劇的な人物であるように思われます。(中略)小生の意見によればこれこそまさにロシヤ的な典型的な人物です。(後略)」

(カトコフ宛1870年10月8日付、筑摩版小沼訳全集第16巻、p.427)

「(スタヴローギンの告白を削除、短くしたと説明の後)それでこのなかば気違いじみた突飛な行動の一部始終は、いずれあとからもっと力強い意味づけがされることになります。(中略)われわれの、ロシヤ人のタイプです。つまり、なにも進んで怠惰になろうとしたわけでなく、あらゆる肉親的な絆を、それになりよりもまず、信仰を失ったために怠惰になった人間のタイプです。ふさぎの虫のために身を持ちくずしてしまいましたが、しかし良心的で、生まれ変わってふたたび信仰を持つようになりたいと、受難者のように必死の努力をつづけている人間のタイプなのです。(後略)」

(リュビーモフ宛1872年3月18日付、筑摩版小沼訳全集第16巻、p.539~540)

このリュビーモフ宛の手紙を見ると、スタヴローギンは「ふたたび信仰を持つようになりたいと、受難者のように必死の努力をつづけている人間のタイプ」なんだそうである。またスタヴローギンの悪業は「あとからもっと力強い意味づけがされることにな」っているだろうか。この時はスタヴローギンの告白が掲載される可能性が残っていた。だから変わるスタヴローギンの構想があったのだろう。

ここでスタヴローギンをロシヤの典型的な人物と言っている。すなわち当時の知識人を指す。キリスト教を捨てロシヤの大地から離れてしまっている連中である。スタヴローギンはきちんとした教育を受けたにもかかわらず、最後の書簡のロシヤ語は間違いだらけである。西欧の現代的知識はあってもロシヤの魂を持っていないことを示す。

スタヴローギンはなぜ自殺したのか。

一般的に言って小説というものは、あまりに人を作中で殺し過ぎていないか、と常々思ってきた。その極北が『悪霊』であろう。ほとんどの主要人物が死ぬ。ピョートルが逃亡してしまうのは、モデルとなったネチャーエフがそうだったからである。

多くの小説に自殺が出てくる。自殺についての現代的な知識からすると、納得がいかないものが多い。例えばどう見ても自殺するタイプでない者が自殺したりする。しかし現在の知識で断罪するのでなく、作品でどう意味を持つのか、が重要であろう。

『作家の日記』1876年10月第1章第4節で、理屈をつけて自殺する男の手記を書き、同年12月第1章第3節辺りでその解説を書いている。

不死の信仰を持たない者は生きていられない、がその主張である。この理屈は現代の我々には縁遠い。しかしドストエフスキーはそう確信していた。

上の書簡で明らかなようにスタヴローギンは、信仰を取り戻したいと苦闘しているのである。その解決ができなかったため自殺した。

ドストエフスキーの作品で否定的な人物の系列、ラスコーリニコフ或いはスヴィドリガイロフ、スタヴローギン、イワンは、自分には弱い人間に見える。

それは現代の言葉で言えば良心、ドストエフスキー流の言い方なら信仰を捨てきれていないからである。

シャートフに、スタヴローギンの言葉として次のように言わせている。

「無神論者はロシア人たりえない、無神論者はただちにロシア人たることをやめる」(第2篇第1章「夜」第7節、新潮文庫、上、江川訳、昭和46年、p.390~391)

スタヴローギンは未だロシヤ人であり、それは信仰を持てるようになりたい努力を続けている、を意味する。これが上記書簡にあるスタヴローギンの苦悩である。そもそもシャートフの、ロシヤがスラヴの盟主になり世界を救済するという主張は、元はスタヴローギンから出てきた。スタヴローギンはスラヴ派出身なのである。

スタヴローギンを「悪魔的超人」(新潮文庫、下、昭和46年、のカバー裏の宣伝文)とみなす、或いはそう思いたい読者は多いだろうが、自分にはそう見えない。

ドストエフスキーは同時代の西欧派青年知識人の苦悩を描きたかった。当初はネチャーエフをモデルとしたピョートルを考えていたかもしれない。しかし革命運動に対するドストエフスキーの嫌悪、軽蔑を反映して、首謀者であるピョートルは軽佻浮薄でずるいだけの男になってしまった。これではドストエフスキーの意図は果たせない。そのためスタヴローギンを創造したのではないか。

内面の虚ろなスタヴローギンは、ピョートルを初め取り巻き連に尊敬、憧憬の対象となる。少しでも人生経験のある者にとって不思議でもなんでもない。実際に優れた人物が尊敬されるわけでない。人間誰しも思い込みで世界を理解しているにすぎない。

スタヴローギンのように見映えが良く、神秘的な雰囲気であればうってつけである。

だからスタヴローギンは偶像idolになり、お神輿として担ぎ出される対象になる。しかし彼はイワン皇子(ロシヤ民話中の伝説の英雄)ではない。実体が明らかにされるだけである。

もし読者がスタヴローギンを悪魔的とか超人的とか、何か特別な人物としてイメージを抱いているのであれば、全くピョートル以下の取り巻きと同じ目で見ているということである。

以上「悪魔的超人」とか「世界文学が生んだ最も深刻な人間像」(同上)というような、何か煽情的に語られることの多いスタヴローギンのイメージを非神秘化してきた。しかしたとえ上に述べた理屈を受け入れたとしても、やはりスタヴローギンの解明にならない、極めて印象的な人間に見える、と言われるのではないか。それは小説の持つ力であり、ドストエフスキーの創造力によるのである。

ともかくこれは一体何なんだという人物である。

(追補)

スタヴローギンという人格はなぜ分かりにくいのか。

それは小説中、他人の眼で見たスタヴローギン、あるいは話し相手としてのスタヴローギンという形で多く出てくるためだろう。

スタヴローギン自身の考えが出ているのは小説中3箇所である。

1 「スタヴローギンの告白」、

2 リーザとの一夜の後(第3篇第3章「破れたるロマンス」)、

3 ダーリヤ宛の最後の書簡(第3篇第8章「結末」)である。

「スタヴローギンの告白」と題される章は、1)チホン僧正とスタヴローギンの会話、《スタヴローギンより》と題されるスタヴローギンの過去の告白のうち、2)少女の悲劇、3)その後、と三つに大別される。

》「告白」に現れる他の小説の登場人物との共通事項《

「スタヴローギンの告白」には他の小説の登場人物、スヴィドリガイロフとヴェルシーロフと同じ行為が書かれている。

少女に非行をする。死んだ少女の幻影を見る。これらは『罪と罰』のスヴィドリガイロフと同一である。

また夢で見たクロード・ローランの絵画的風景のような時代、これを「黄金時代」と名付け、ヨーロッパの理想的な時代と感じる。更にチホンの前で聖像を叩き壊す。

この二つは『未成年』のヴェルシーロフと同じである。本章は非公表だったから当時は『未成年』で、読者は初めて知った議論であり出来事である。

| スヴィドリガイロフ | スタヴローギン | ヴェルシーロフ |

| 少女への非行 | 〇 | 〇 | |

| 犠牲者の幻影を見る | 〇 | 〇 | |

| 黄金時代 | | 〇 | 〇 |

| 聖像損壊 | | 〇 | 〇 |

》スタヴローギンの精神構造《

上に引用したリュビーモフ宛書簡から伺えるように(また小説中では「告白」のチホン僧正の言葉、新潮文庫、下、昭和46年、注74、p.601、筆写版にある)、スタヴローギンの精神は次のようになっている。(自分の言葉で補足してある)

キリスト教の信仰を失ったため、怠惰、退屈極まりない精神状態になり、そこから抜け出したいと思っている。これには信仰を取り戻すか、あるいは深く考えず無視する、の選択があった。後者では気まぐれに無意味な、あるいは常識から外れている行動をとって、憂さ晴らしをして時間を潰す。

同書簡には再び信仰を持つようになりたいと、受難者のように必死の努力を続いている、とある。スタヴローギンは信仰を得るか、無信仰の暗黒面dark sideに堕ちるかその狭間で苦悩している。小説のスタヴローギンの行動はその軌跡である。その悩みのため常識、善悪の基準はどうでも良くなる。

これは小説で描かれる出来事の前からある程度はそうである。ペテルブルクでの放蕩生活はその反映である。

《スタヴローギンより》の告白の出来事が起こる。ロシヤの入れ子人形のような名の少女の悲劇はスタヴローギンにとって決定的な契機となった。どういう意味か。この行為を恐ろしく悔悟し、スタヴローギンの悩みは一層募る。少女の幽霊に苦しめられる症状に現れている。もし悪魔のような人間だったら何も感じず普通でいられるはずである。

少女の悲劇の後、故郷に帰り気違いのふりをしたとある。読者が驚いた、小説第1篇第2章「ハリー王子、縁談」にある、スタヴローギン初登場時の奇矯な諸行動は作為的なものだった。非公表の資料である「スタヴローギンの告白」に小説の謎解きが書いてあるわけである。更に帰郷前マリヤ・レビャートキナのような「最低の女」(告白内の言葉)と結婚した。これらの自虐的と言える行動をなぜとったのか。少女の悲劇への自罰行動と考えらえる。

初めてスタヴローギンに会った際、仮面のような顔に見えたとは当時の精神面の現れであろう。

その後、世界漫遊というか、修行の旅に出る。世界修行によって、スタヴローギンはどう変わったか。少なくとも最初の帰郷時よりは落ち着いた。過去の不祥事について清算するつもりでいた。印刷してきた「スタヴローギンの告白」を公表するつもりでいた。スイスに移住する予定だった。

4年後に帰郷し、その時のスタヴローギンの顔は、

「一見しただけでも、もうまったく論議の余地もない美男子に見え、当然、顔が仮面に似ているなどとは言えもしなかったことである。(中略)ひょっとすると、いまの彼の眼差しには何か新しい考えが宿っていたかもしれない。」(新潮文庫、上、昭和46年、p.286、江川卓訳)

表情が改善されたのは、最初の帰郷時よりは精神が相対的にましになったせいであろう。

第1部第5章「賢しき蛇」のワルワーラ夫人邸、主要人物が一堂に会するというドストエフスキー的場面で再登場する。ここでワルワーラ夫人とリーザの関心事項、スタヴローギンは結婚しているのか、という噂を確かめられる。否定する。その後、シャートフに殴られる。

小説の既読者は、スタヴローギンは嘘を言っていると分かる。なぜここで結婚を認めなかったのか。「スタヴローギンの告白」を携えて帰郷し、公表するつもりだったのではないか。チホンに公表を止められたのは、第2部第8章より後である。更に第2部第6章「奔走するピョートル」第7節でマヴリーキーに、同最終章では知事邸でみんなに結婚を明言している。

否定した理由で思いつくのはリーザとの結婚である。その後の第2部第1章「夜」第3節で「五日後にリザヴェータに結婚を申し込むと約束したからなんです。」(新潮文庫、上、昭和46年、p.350、江川卓訳)とある。「告白」の最後の方に二重婚を考えたとある。細かい点で他の部分との整合性が気になるがこの辺でおく。

またシャートフがスタヴローギンを殴ったのは嘘を言ったからでない。シャートフはスタヴローギンの結婚を知らない(知っているのは、ピョートル、キリーロフ、レビャートキン、死んだ男だけ、「告白」に書いてある)。第2篇第1章「夜」第6節になってスタヴローギンがシャートフを訪ね、結婚していると教えている。シャートフの妻や妹の問題でもない。そこに書いてある理由はスタヴローギンに対する大きな期待である。

それよりスタヴローギンが殴られて殴り返しもせず、後ろに十字を組んで耐えていたとある。スタヴローギンの自制心の強さを表わしているのかと見える。ただ「告白」に次の様にある。スタヴローギンは屈辱的、不名誉、滑稽な立場になると怒りと同時に並外れた快感をかきたてられた。頬打ちをくらった時も怒りを抑えていると快感が想像しうる限りを越えてしまうとある。スタヴローギンはマゾヒストだったらしい。これはドストエフスキー的人物の一つの特徴である。戯画化されている例はフョードル・カラマーゾフだろう。自分の滑稽さ、惨めさを売り物にしているのである。

第2篇第3章「決闘」第2節にあるガガーノフとの決闘は、スタヴローギンの心情が良く出ている。生に全く無関心なスタヴローギンは、殺される危険を何とも思っていない。外して撃つのは「もうだれも殺したくなかったから」(新潮文庫、上、昭和46年、p.451、江川卓訳)で少女の死以来の気持ちの表れであろう。もっともその後、妻やシャートフなどの運命に自分の意思とは関係なく関わるのはスタヴローギンの悲劇であった。

いきなり話題を変えるようだが、スタヴローギンにはラスコーリニコフと違って、ソーニャがいない。苦悩の中でソーニャを求めているのが本作のスタヴローギンである。精神的に苦しいスタヴローギンは自分を理解し、信仰を戻させてくれる伴侶を求めていた。

まず結婚しているマリヤ・レビャートキナ(スタヴローギナと言うべきか)にスイスに一緒に行ってくれと頼む。(第2篇第2章「夜(続き)」第3節)しかし相手にされない。

次にリーザ(リザヴェータ)である。第3篇第3章「破れたるロマンス」の記述にはスタヴローギンの心の状態が表れている。

正直、スタヴローギンがリーザとの結婚を望んでいたかどうかの問題がある。本能から来る欲望の充足なら分かる。

本章でリーザから見るとスタヴローギンには幻滅を感じざるを得なかった。リーザは悪魔的かどうかはともかく超人的な、力強い男を求めていた筈である。これはスタヴローギンの一般的印象だった。女が男に力強さを求めるのは普通である。

それがスタヴローギンはリーザに看護婦になってくれと頼むような弱々しい男に映った。

更に会話中、ピョートルがやって来てマリヤ等の殺人を告げる。スタヴローギンにこの犯罪に関わっているのかリーザは質問し、それに対する答えは次の様である。

「ぼくは殺さなかったし、反対だったけれど、あれたちが殺されることを知っていて、下手人を止めようとしなかった。ぼくから離れてください、リーザ」

(新潮文庫、下、昭和46年、p.301、江川卓訳)

スタヴローギンは殺人に対し罪を認めている。この少し前でピョートルが罪に問われないとスタヴローギンに保証しているにもかかわらず、である。何という良心的な態度であろうか。イワン・カラマーゾフと同じである。共に直接手を下さなかったのに、犯罪に自分の責任を深く感じているのである。

最後にダーシャ(ダーリヤ)宛の手紙である。

一体ダーシャは本作ではあまり出番はない(創作ノートでは大いに出てくる)。初めの方にワルワーラ夫人によってステパン氏に片付けられそうになる。また第2篇第3章「決闘」第4節で、スタヴローギンと何やら予言めいた会話をする。正直スタヴローギンが求めていたソーニャにあたる人物、小説では看護婦と言われる者がダーシャであるとは明瞭である。それではなぜ最初からダーシャを求めなかったのか。まずマリヤと結婚しているので、良心的で責任あるスタヴローギンはマリヤにスイスに同行を求める。断られる。次に女として魅力があったリーザに期待した。しかし肘鉄砲をくらわされる。客観的にはこの手紙を書いた時点でダーシャ以外はいなくなっている。

ダーシャ宛の手紙の後ろの方でスタヴローギンは自分の苦悩を語っている。自分の力を試した。善も悪もしたい気持ちがあったがうまくいかない。キリーロフのように自殺は出来ない。理性を失っていないからだ。自殺して心の広さを見せるような行為も嫌だ。憤怒も羞恥も絶望も感じなくなっている、と書いている。この手紙の後半は難しく、創作ノートに「スタヴローギンの手紙」(筑摩版小沼訳全集第18巻、昭和58年、p.497~499)としてやや敷衍して書いてあるので関心のある方は参照されたい。(もちろん小説本文が最終稿であり、創作ノートは参考である。)

正直なところ、スタヴローギンの理解のためにはダーシャ宛手紙の後半を理解する必要がある。

「スタヴローギンの告白」で興味深いのはチホンとの会話である。

《スタヴローギンより》の告白を読んだチホン僧正は、公表を取り止めるよう説得する。公表したらスタヴローギンの社会的地位はなくなり更生など無理になる。会話の最後でチホンは、スタヴローギンに優れた長老のところへ行き、そこでの修行を勧める。スタヴローギンに信仰を取り戻す機会を作ろうとしたわけである。

スタヴローギンがチホンのもとにやって来たのは赦しを得たいと思ったからであり、チホンないし《スタヴローギンより》の読者の誰かが赦しを与えたなら心が軽くなると言っている。

「・・・ぼくは自分で自分を赦したい。これがぼくの最大の目的、目的のすべてなのです!(中略)そのときにはじめて幽霊が姿を消すだろうことを、ぼくは知っています。だからこそぼくは、無制限の苦しみを求めているのです。」

(新潮文庫、下、昭和46年、p.585、江川卓訳)

チホンは以上を聞き、そういう気なら既に凡てを信じているのではないかと話す。尤もスタヴローギンは、チホンが醜聞を望んでいないだけではないかと冷ややかな反応しかしない。最後には自分の心を見抜いた不快な男とチホンを罵って去るだけである。

《スタヴローギンより》を読む前の会話で、チホンは完全な無神論でさえ、世俗的な無関心よりましだと言う。完全な無神論者は完全な信仰に至る最後の段階に立っていると。これはスタヴローギンの小説内の立場であろう。

この後、スタヴローギンはヨハネの黙示録にある「ラオディキアにある教会にあてた手紙」を読んでくれるよう頼む。チホンが暗唱した内容は、あなたは熱くもなく、冷たくもない行ないをしているが、どちらかであって欲しい云々、中途半端は良くないとのようである。無神論か完全な信仰どちらかが、無関心よりは良いに通じる。

『罪と罰』の「ラザロの復活」より理解(勝手な?)しやすい気がする。容易に分かるように、チホン僧正とスタヴローギンの会話は、ソーニャとラスコーリニコフの会話に対応している。チホンは聖職者だから何を偉そうに言っても問題ない。

そもそもなぜ小説の最後でスタヴローギンは自殺したのか。信仰なくしては生きていられなかった、と前の方に書いた。それなら小説の始まる前に自殺していてもいいのではないか。

小説が進行する間、スタヴローギンは信仰を取り戻したく、苦しんで努力していた。しかし自分のせいで、マリヤほかが殺され、更にシャートフの殺害も自分の教唆が関わっているなら、スタヴローギンの精神が耐えられなかった。ロシヤからスイスへ移住と、物理的にもロシヤの大地から離れてしまうつもりだった。これらは説明になるだろうか。

理論上、スタヴローギンは救われる可能性があった筈である。信仰を取り戻したい気持ちと暗黒面に堕ちる間で悩んできた。もし救われていたらどうなったか。

それならスタヴローギンの更生の物語になる。

「・・・ひとりの人間が徐々に更生していく物語、彼が徐々に生まれかわり、一つの世界から他の世界へと徐々に移っていき、これまでまったく知ることのなかった新しい現実を知るようになる物語である。それは、新しい物語のテーマとなりうるものだろう。・・・」

(『罪と罰』、下、岩波文庫、2000年、p.404、江川卓訳)

しかしスタヴローギンはその道を選べなかった。ページ数が長くなり過ぎるなどではない。超越的な話になってしまうが、ドストエフスキーには最初からそのつもりがなかったと思われる。

革命運動に従事するような、ロシヤの精神とかけ離れた西欧思想にかぶれた、悪霊に憑りつかれた連中への批判を描いた小説である。

スタヴローギンはその悪霊の代表だから、成敗されずにはいかなかった。

友人マイコフ宛の手紙で次の様に書いている。

「――自身の国民と国民性を失うものは、祖国の信仰と神をも失うことになるのです。――さて、言ってみれば、これが私の長編のテーマにほかなりません。それは『悪霊』という題で、これはそれらの悪霊たちがどのようにして豚の群れに入ったかという物語です。」

(1870年10月9日、新潮社版全集第22巻、1980年、p.268~269、江川卓訳)

これまでの記述でスタヴローギンを天使的凡人と描いたつもりはない。誰でも人格は色々な面がある。単純なレッテルを貼って済むものではない。世界文学が生んだ最もみじめな人間像のように思える。それでも読む者に異様な思い入れを起こさせる主人公であり、大作であることは論議の余地がないようである。

従来からのスタヴローギン像を求めるなら、河出版全集第10巻、悪霊下ほか、昭和45年の米川正夫による解説を読まれたい。岩波文庫の解説は簡単である。

信仰がないと生きていけないとか、信仰を取り戻す努力をスタヴローギンはしているなどと聞くと、現代日本人には関係のない話ではないかと思う向きがあるかもしれない。

時代や社会が変われば自分たちに関係ない状況が出てくる。ただ自分の問題として考えられるからこそ古典を読んでいる。スタヴローギンの苦悩にあたるような普遍的な経験はあるだろうか。生きていく上で絶対必要な信頼が崩れてしまったなど。いい例とは思えないが、命をかけるような恋愛で失恋したとか、あるいは前の戦争で神州日本の不敗を信じていた青少年らが敗戦を知った時の衝撃とか。それにしてもドストエフスキーの小説は極端と思うかもしれない。

ロシヤ人は甚だしく饒舌で日本人とかけ離れているが、一般的に次の様に言えないか。

およそ芸術、小説とは、極端な形、甚だしい形にして人生とは人間とは何か、を描いてみせるものである。非常時になると普段は見えない本質のようなものが分かる場合がある。ナチス・ドイツ時代の法学者カール・シュミットはその著『政治神学』(1922)で「主権者とは非常事態の決断者である」と言った。(長尾龍一訳、『危機の政治理論』所収、ダイヤモンド社、昭和48年)

キリーロフ

作中の青年技師キリーロフが語る思想は関心、議論の対象となってきた。

人が神を信じるのは死の恐怖からである。その神から自由になる、捨てる。そうなれば自分が中心だ(自分が神になる)。しかし自分が神だと証明するため、死の恐怖を乗り越える、即ち自死する必要がある。

こんな要約でいいのだろうか。誤りや重要な点で抜けているところがないか。しかしどうでもいい気がしてくる。

ずばり言おう。自分はキリーロフの言っていることが全く訳がわからないからである。

元々神など縁のない自分はそれを乗り越える必要などない。自殺して自らが神と証明する?死んだら終わりだし、他人がこんな訳の分からない考えを理解してくれる筈もない。自分が納得できれば良いのか。

小説家の椎名麟三はキリーロフの、なぜこれまでの無神論者は、神がないと知りながら自殺せずにすんでいたのか以下の言を引き、「このキリーロフの言葉は、私を打ちのめした」と言う。(『私のドストエフスキー体験』1967、『文芸読本ドストエーフスキイ』河出、昭和51年所収より)

自分もキリーロフの言葉は私を打ちのめした。全く理解できない自分は、こんなに頭が悪いのかと。

訳本の解説を読んでもわからない。作品論の中には理解が深まるものがあるかもしれない。しかし作品論は読んでいないから不明である。

もしかしたら今後の読み返しで、わかるところが出てくるかもしれない。だから将来の楽しみとしてキリーロフ理解をとっておく。

なおキリーロフの意見開陳は、終わりの方のピョートルとの会話だけでなく、第1篇第3章「他人の不始末」第8節、第2篇第1章「夜」第5節にもある。

(追補)

ドストエフスキーの小説に出てくるキリスト教世界、そこではキリスト教の教義が精神を支配している。もしそのキリスト教の神がなくなったらどうなるか。そうなると精神の世界を律する規範がなくなる。だったら何をしてもそもそも規範がないのだから良いも悪いもない。神がなくなれば凡てが許されるというイワン・カラマーゾフの思想になる。

それに対してキリーロフでは、そのような混沌、無秩序は考えない。赤ん坊の頭を叩き潰す者がいてもすばらしいと言う(第2篇第1章「夜」第5節)ような、世界を肯定している男である。

もし神がいなくなったら、真空になった空間を他の流体が満たすように人間の意志が取って代わり世界を維持する。神がいる間は凡てが神の意志による。これは神の教義が精神を律している、という意味であろう。自分が神の代わりになったら、自分の意志が凡てを支配するようになる。ここで補足しておくと、人神になると自分の意志が凡てになるとは、これまで神の教義が自身の精神を支配してきたのを自分の意志がとって代わる、という意味である。人神になった自分が全キリスト教徒を操れるという意味ではない。信仰は心の問題である。

凡てを律しているなら自分の意志を主張する義務があると言う。それが神に代わって人神となった者の義務である。自分の意志の最高の行為は自分を殺すことである、とキリーロフは言う。どこからそんな発想が出てきたのか。

歴史を見れば、これまで自殺しないで済むように神を考え出してきた。自分が神を殺し、神が必要ないと示すために自殺する。そんな考え誰が分かるかと言うピョートルに対し、マルコ福音書4-22を引き、隠れているもので現れないものはないと答える。つまり分かるだろうと。(本当か?)

キリストはこの世の最高の人間だった。しかし自然の法則がこのキリストにさえ憐みをかけず、虚偽のうち生き、死んだとすれば、全世界が虚偽であり茶番劇である。

その茶番劇を終わらせるためには、自分が神だと宣言し、これまでの世界に終わりを告げる必要がある。そのために、神だと宣言した者は少なくとも最初の一人は、自分を殺して人神だとの証明が必要になる。自分(キリーロフ)はその最初の一人だから自殺せねばならない、それが自分の不幸だと言っている。自殺を逡巡している理由はそこである。

第3篇第6章「労多き一夜」第2節のピョートルとキリーロフの会話にできるだけ沿って(自分の言葉も用いたが)キリーロフの考えをまとめた。

しかしこれでも分かりにくいと思うかもしれないので、自分なりにキリーロフの思想を要約すると次のようになる。

キリーロフは子供を愛し、赤ん坊の頭を叩き潰す行為もすばらしいと言う。この世界を肯定している。人生を愛している。

だから神がいなくなっても、代わってこの世界を維持していくべきだ。いや新しい望ましい世界を構築すべきだと考える。それが人神の役目だ。これまで人間は自殺しないで済むよう神を考え出してきた。しかし現在までの、これまでの神はそれほど望ましい神か。

最高の人間であったキリストでさえ見殺しにした。キリストの生き方を茶番にさせ、虚偽にしたとするなら、この世は茶番劇だ。このような茶番劇を終わらせる必要がある。それには偽のこれまでの神を殺し、代わって人神がその位置に就く。神がいる間は神の教義が凡てだった。神が死んで神の教義の役目を、自らの意志が取って代わる、すなわち自分の意志が凡てになる。そういう者を人神という。そしてその意志を表明する必要がある。なぜなら人々は新しい人神を知らないからだ。どうやって表明し、知らしめるのか。その意志の最高の表現で、すなわち自殺によってである。なぜなら自殺をしなくていいため神を考え出してきた訳である。新しく神の位置に就いた者は死を乗り越える行為、自殺を恐れないと示すべきである。少なくとも最初の一人は自殺によって証明する必要があり、それがキリーロフに課せられている。

最初の方に引用した、キリーロフがこれまでの無神論者はなぜ自殺しなかったのか不思議だと言うのは、ここだけ取り出してみて思いつく、神がいなくなったら悪魔が支配する世界になる、そんな世界に生きたくないなどという理屈ではない。

無神論者は神を信じていないのだから、自殺によって、自分こそが神だと証明しなかったのはなぜかという質問である。

キリーロフの論は無神論の行き着く先、論理的帰結の一つの例か。日本人はキリスト教とか無神論などはほとんどの者に関係ないが、理屈を突き詰めてとことんまで考え抜く態度は必要だろう。

もしキリーロフの論をキリスト教抜きで理解するとどうなるか。意志の貫徹にいかなる制約もない、完全な自由を求めたい。そのため制約があれば取り除くべきである。死にたくないという本能の制約がある。だからその本能を克服して自殺すべきである。これで完全な自由が実現する。これでは滅茶苦茶な話になってしまう。やはりキリーロフの論はキリスト教の枠組みで考えないと意味がない。

マリヤ・レビャートキナ

ドストエフスキーは女性を描くのが下手とよく言われる。個性的な女性はみんな同じよう。またこの小説でワルワーラ夫人は出番が多いものの、『白痴』のリザヴェータ夫人と同じくあまり面白いとは思えない。

その中でマリヤ・レビャートキナはドストエフスキーの全作品中でも特に印象の残る女性ではないか。いわゆる聖痴愚の系列に連なる人物である。跛という設定。カラマーゾフに出てくるリーザも脚に障碍を持つ。

もちろんマリヤが印象に残るのは、まともでないからである。原因はともかく、マリヤに匹敵する女性はあまりいないように思う。

ピョートルがワルワーラ夫人に話す、スタヴローギンのペテルブルク時代のマリヤとの巡り会い、これを読むとムイシュキンがスイスでマリーと会う下りと対応関係に見えてしまう。同じ名前だし。違いはマリーはムイシュキンの思い出話の中だけに出てくるが、マリヤは小説の現在にも登場し、スタヴローギンの本性を暴く。

正直、マリヤ・レビャートキナとスタヴローギンの組み合わせの妙は本当に感心してしまう。これが『悪霊』の小説の出来としては、一番ではないかと個人的には思ってしまうくらいである。

ステパン・トロフィーモヴィチ

ステパン氏は、いわゆる西欧派知識人のなれの果てとして描かれる。

ドストエフスキーのステパン氏への言及は、1871年3月2日付、友人マイコフ宛の書簡にある。ステパン氏は脇役的存在であるものの、小説の他の事件と密接な関わり合いがあるため全体の礎石にした等書いている。マイコフがステパン氏を、年を取ったツルゲーネフ的主人公と呼んだことに対して賛意し、大いに喜んでいる。

ドストエフスキーにとっては自分の思想と反対のステパン氏であるから、揶揄的というか皮肉調で書かれている。しかしステパン氏は極めて愛すべき人物として描かれているのも確かである。後で述べるカルマジーノフとはえらい違いである。

ステパン氏は我々の周りにいるような憎めない人間である。ドストエフスキーもステパン氏を好きだと『作家の日記』に書いている。1876年7・8月号で、ステパン氏のモデルとなった学者グラーノフスキーを論じる際にである。ステパン氏はこの小説に温かみをもたらす役目をしているように思える。この小説はギスギスした人物が多いから。

ところで本作は、上の〔どう読むか〕に書いたように、すべてはステパン氏から始まった、と言える小説である。そのステパン氏が小説の最後の方、放浪に出て婦人を相手に話す。題辞で掲げられたルカ書、悪霊が入った豚どもが溺れる下りに改めて感銘を受ける。(第3篇第7章第2節、江川訳、新潮文庫、下、昭和46年、p.493~494)

以前からなぜここが必要かと思っていた。一々解説せずとも、小説を読んでこれば明瞭ではないか。蛇足ではないか。

ステパン氏はドストエフスキー自身が好いていた人物である。そのステパン氏に「改心」してもらいたかったかもしれないし、自身の政治思想を改めて主張したかったかもしれない。

しかしながら本作は、ステパン氏の破滅過程を描いているとも言える。ワルワーラ夫人邸では息子のピョートルに満座の中、恥をかかされ(第1篇第5章「賢しき蛇」第7節)、ワルワーラ夫人からは引導を渡され(第2篇第5章「祭りの前」第3節)、祭りの講演会では罵倒され(第3篇第1章「祭り――第一部」第4節)、親友の語り手にガラス壜のように木端微塵になったと宣告を受け(第3篇第2章「祭りの結末」第1節)、最後は行き倒れになってしまう。西欧派はこんなみじめな末路を辿ると言いたかったのか。

そうであってもステパン氏は善人であり、面白い人である。

ドストエフスキーの小説には、主役ではないが面白く記憶に残る人物が出てくる。『悪霊』ならステパン氏で、またレビャートキン大尉も面白い。『未成年』ではタチヤーナ小母、カラマーゾフならフョードルか。『白痴』だったら誰か、イヴォルギン将軍か、『罪と罰』なら誰か、いないのか。

こういう楽しみ方もドストエフスキーの小説ではできる。

ワルワーラ夫人

ワルワーラ夫人は個人として見ればそれほど面白い存在でない。ただ小説の初めの方ではステパン氏と組んで結構出番があるので述べたい。『悪霊』という小説は革命運動騒ぎだけがその内容でない。

ワルワーラ夫人は夫のスタヴローギン将軍は既になく、また存命中から別居していた。息子のスタヴローギンも幼いうちはステパン氏が教育にあたりその後は寄宿学校に入って、母子の直接的な関係はほとんどない。

ワルワーラ夫人は女で世話好きであるから、その対象は専らステパン氏に向けられるようになった。以前は学者、知識人として才能があったステパン氏を、昔の仏の上流婦人が芸術家等をサロンに招いたように、保護していた。

小説の時点ではステパン氏はもはや過去の人であり、長年の友人関係で食客として遇していた。

ステパン氏は子供のように無邪気で、未だに自分を当局が恐れる危険人物、学識も一流だと思い込んでいる。

ワルワーラ夫人がステパン氏に対し、二度、決して許しませんと宣告した出来事を覚えているだろう。

最初はペテルブルクのある男爵を夫人が招いた際である。男爵が大改革は確実だというとステパン氏は万歳を叫ぶ。大改革とは1860年代以降に実施された農奴解放、裁判制度の改革、徴兵制などの近代化施策である。19世紀前半のロシヤの知識人は未だに農奴制などがある祖国を痛く恥じていた。だから自由主義者、西欧主義者のステパン氏が大喜びしたのは当然である。しかしそれを他人のいる前であけすけに表明するとは、見識のある学者のつもりで同席させた夫人にとって、恥ずかしく思った。

二度目は微妙である。ステパン氏が夫人は自分に気があるだろうと思っていた。その内心を見破り、侮辱を感じた夫人が怒ったのである。

実際、男の自分が女にもてるという自惚れには底知れぬものがある。女からすると噴飯しかない場合が多い。ステパン氏は夫人を憎からず思っていたが、夫人の方は醒めていて保護の対象としか見ていなかった。「夫人は二十二年このかた(中略)それこそ乳母のように彼の世話をやいてきた。」(第1篇第1章第3節)とある。

スイスでのスタヴローギンとダーシャ(ダーリヤ)の仲の噂を聞きつけると、リーザと結婚させるつもりだったワルワーラ夫人はダーシャをステパン氏に片付けようとする。(自分もステパン氏の世話にうんざりしていたかもしれない)驚いたステパン氏は迷惑顔だが内心は満更でもなかった。後にワルワーラ夫人邸で、息子のピョートルはステパン氏のこの結婚に関する、自分あての手紙をすっぱ抜きステパン氏に赤っ恥をかかせる。そこには自分が犠牲にされて結婚を押し付けられたとあり、ワルワーラ夫人は激怒し婚約は解消される。

世の中には内心は望んでいる癖に、しょうがないからやってやるというような恩着せがましい態度をとり、格好つけているつもりの人間が結構いる。

ワルワーラ夫人は世話好きで支配欲が強く、よくある性格で親近感を抱かせる。

カルマジーノフ

ドストエフスキーにとって不倶戴天の敵、ツルゲーネフがモデルである。作中、大作家カルマジーノフは徹底的に悪意を持って戯画化される。ここで描かれるカルマジーノフはドストエフスキーの目に映ったツルゲーネフそのものである。あまりに一方的に、ただただ攻撃したいがために登場させているように見えるくらいである。

なぜドストエフスキーはこうもツルゲーネフを嫌っていたか。

個人間の好き嫌いは他人にはうかがい知れないものがある。事実や文章として残っているものは次のようである。

まず借金の問題。ドストエフスキーは1865年にツルゲーネフから50ターレル借りた。借金返済のつもりの賭博ですってんてんになり、ツルゲーネフに100ターレル申し込み、50ターレル借りた。(1865年8月3日と8月20日のツルゲーネフ宛書簡)ツルゲーネフは100ターレル貸していたと誤解していたらしい。ドストエフスキーの返済は10年以上の後になった。(1876年7月6日の妻アンナ宛の手紙で、人づてにツルゲーネフに50ターレル返したとある)負い目がある人物を悪く言う人がいるが、ドストエフスキーもその手だったようだ。

更に思想的な対立。ツルゲーネフは西欧派の最たる作家だった。

二人の直接の衝突は1867年7月にツルゲーネフを訪れた際に起こった。ツルゲーネフの小説『煙』の主題はロシヤが滅んでも構わないだそうで、ロシヤとロシヤ人を罵倒、しかもロシヤを愛しているとも言い、ロシヤ人はドイツ人の前に這いつくばなければならない、「自分はロシヤ人でなく、ドイツ人と考えているし、それを誇りとしている」と言ったそうである。愛国主義者ドストエフスキーの怒りは頂点に達した。友人マイコフ宛の1867年8月16日付の長文の手紙で上記を報告し、ツルゲーネフを罵倒し尽くしている。

本作を読んだツルゲーネフの感想は知人あての書簡1872年12月3日に述べられている。

「彼は、私たち二人がまだ若く(中略)作家としての道を歩み始めた頃から、もう私を憎んでいました。(中略)ドストエフスキーは、パロディ以上のひどいことをやってのけました。(中略)こんなよくない感情の満足のために、彼が自分の立派な才能を浪費しているのを、遺憾に思うばかりです。(後略)」

(筑摩版ドストエフスキー全集別巻、昭和39年、松井茂雄訳、p.442)

ツルゲーネフはドストエフスキーを見下し、憐れむ口調で軽蔑している。

以下は自分の勝手な想像である。

当時ツルゲーネフはドストエフスキーよりはるかに評価されていた。原稿料も高かった。余裕のある暮らしをしていた。好きなように作品を書いていた。(ドストエフスキーにはそう見えた)

生活のために余裕もなく書かざるを得なかった自分と比べて、冷静にライバルとして評価できただろうか。(ドストエフスキーのトルストイ評も同様に感じる)

そのツルゲーネフが自分に我慢できない御託を並べている。ドストエフスキーのような自己主張の激しい者が攻撃的になるのは不思議でない。

[語り手]

この小説には語り手がいる。ステパン氏の友人という青年である。自らの意見開陳はある。ただ小説の中では受動的な役割以外に、何かするわけでもない。そういう意味でホームズ物のワトソンとは違う。

ところが途中、三人称小説のようになる。後から聞いた、といっても当事者が小説の終わりまでに死んでいたり、失踪しているのだから誰も聞きようがない。

ずいぶん昔から気になっていた。もちろんそれが本作品の欠点とか全く思っていない。ドストエフスキーに形式的な洗練さなど誰も求めていない。

ドストエフスキーは基本的に一人称で書きたかった作家だった。一人称問題は『未成年』のところで触れたい。後期5長篇で純粋な一人称小説の『未成年』に対し、本編は一人称と三人称の混同形である。実はカラマーゾフではより巧妙というか狡猾になっていて、必要なところだけ話者が登場する。小説の始まりのところや、最後の方の裁判の開始などで、わたしが出てくる。カラマーゾフの話者を読者はほとんど意識しなくて済む。

それに対して本書の話者はステパン氏の友人で相手役などやや言動がある。そのためこの混合形式が目につく。何しろ現代の我々はフォークナーの『響きと怒り』のような小説さえ知っているのである。本作はまだ単純である。

小説の進行、理解に一切関係ないが、語り手の名はアントン・ラヴレンチエヴィチ・Gと言う。第1部第4篇「びっこの女」第1節で、リーザが母に語り手を紹介する場面で出てくる。ロシヤ語では個人名と父称がよく使われ、姓はここでは頭文字しか示されない。

語り手の職業は、勤め人と上の場所のリーザ及び本人の台詞で出てくる。ところが時々(新聞)記者と書いてある説明を見かける。どこに書いてあるのか。勤めに出ておりますと本人が言っているのである。本文ではないはずだが創作ノートにならある。例えば筑摩版小沼訳全集第18巻、昭和58年、p.263ほかに担当記者、とある。

元の文はロシヤ語で知らない。ここで素人の特権を使い勝手な意見を書く。英語とロシヤ語の対応がこの場合は等しいとすると、英語のreporterは報告者と記者、両方の意味がある。日本語で記者と言えば普通は職業としてジャーナリズムに就いている者だろうが、報告者なら会議等で報告すれば誰でも報告者になる。『悪霊』の記録を報告する者の意ならreporterと言える。語り手の職業も名前と同様、どうでもいい事柄であるが、これも気になっていたので書いた。

[小説の舞台]

本作品の舞台である地方都市、これはトヴェーリだそうである(筑摩版小沼訳全集第8巻、p.712、中公新集世界の文学第15巻、p.473)。ペテルブルク、モスクワ間に位置し、ドストエフスキーはシベリヤから首都へ帰ってくる際に一時住んでいた(1859年)。

またこのまちはスタヴローギンのモデルと言う説があるバクーニンが若い頃住んでおり、作中チホン僧正(及びカラマーゾフのゾシマ僧正)のモデルである実在のチホン・ザドンスキーが近くの僧院にいたそうである(筑摩版全集、同上のページ)。チホン・ザドンスキーについては筑摩版小沼訳全集第16巻p.398~399参照。

[予言性]

ここでは『悪霊』で読み取れる、20世紀に起きた事件や政治への「予言」について述べる。小説の話というより、以下はほとんど脱線事項である。

まず日本の事件を述べる。連合赤軍事件である。

『悪霊』は1871年から翌年にかけて公表された。その百年後、昭和47年(1972)にこの事件は起きた。今では半世紀近く閲している。もう歴史と言うべきか。簡単に概説する。

事件は二つに分かれる。あさま山荘事件と、その後発覚した同志リンチ殺害事件である。

前者は革命グループと警官隊との銃撃戦で、警官二人と民間人一人が死亡するという、文字通り日本を震撼させた衝撃事件である。

戦前も流血や暗殺事件はいくらでもあった。しかし左翼革命を目指す青年たちと警察との銃撃戦である。戦争直後の、革命間近を感じさせたという左翼昂揚期でもあるまいし、政治も経済も落ち着いた「平和国家」日本にとっては驚愕的な事件であった。

更に仰天させたのは逮捕された革命家たちによって明らかになった、あさま山荘銃撃戦以前の、仲間へのリンチ殺害事件である。群馬県山中で12人、更にそれ以前に千葉県で2人の同志を殺害していたのである。「思想的」にはこちらの方がより重い事件であろう。

一言でいえば反革命分子の粛清である。総括と称する自己批判、すなわち自らの反革命行動等を反省させ、暴力を加えたり餓えなどで死に追いやったのである。ほとんどの日本人にとって理解不能な青天の霹靂というべき事件であった。

なぜこのような凶行に及んだのか。

当時は今では信じられないくらい左翼的な風潮、思想が社会を覆っていた。多くの人が社会主義を正義とみなし、将来日本も社会主義になる、或いはなるべきと思っていた。

学生運動も盛んであった。一部は過激な革命運動に走った。理想的な社会と思われていた社会主義国家の実現のために、命を賭けようとする者もいた。

「革命は銃口から」「理想国家をつくる革命のため、いかなる苦難も耐えるべき」「革命の前衛組織には、鉄の規律が必要」「自他とも犠牲を厭っていては、革命は成就できない」

経験が浅く思弁過剰な青年たちを酔わせる言葉である。積極的に加担しないまでも見ていた者は、同志の殺害を「試練」と耐えていたのであろうか。

(連合赤軍事件についてはインターネットでいくらでも情報は入る。本を読むなら当事者の著を読むべき。永田洋子『十六の墓標』、坂口弘『あさま山荘1972』(共に彩流社)など。映画では何といっても若松孝二監督『実録・連合赤軍 あさま山荘への道程』(2008)が必見)

『悪霊』に戻ると連合赤軍事件が発覚した際、革命グループによる同志殺害という小説そのままの再現が指摘され、ドストエフスキーに関心のある者の間で話題になった。

百年後に遠く離れた東洋の国での、小説と同じような事件の発生である。

『作家の日記』のところで触れたが、同日記1873年16号「現代的欺瞞の一つ」でドストエフスキーはネチャーエフ事件を起こすような青年を、例外的とみなす当時の風潮に反論している。ドストエフスキーの論がそのまま連合赤軍事件に当てはまるわけでない。

一部の者の犯行という点ではネチャーエフ事件も連合赤軍事件も同じである。しかし連合赤軍事件を例外とは考えられない。

20世紀の特徴は色々ある。社会主義国家が実現し成立した、もその一つであろう。そしてその現実が明らかになったという点も。

共産主義ないし社会主義社会、これは人類の永年の夢であった。

貧富の差はどうしても生じる。19世紀まで、いや第二次世界大戦以前の貧困は、生存の危機につながるものもあった。また経済恐慌を繰り返す不安定な状況が常であった。以上は経済的な要因である。

政治的には不平等、不公平を公の力(権力)によって是正できるより良い社会をつくる、これが政治のめざす目標である。共産主義、社会主義はそれを実現すると期待されていた。

哲人王が支配すべきというプラトンの国家論から我が国の水戸黄門伝説に至るまで、公(おかみ)によって個人では無理な正義を実現する、不平等を正す政治、これは多くの人が抱く願望であろう。

この「理想国家」が20世紀になって実現したのである。当時の人々の歓喜がどれほどであったか今では想像もつかない。

そして理想国家の現実がどうであったかも現在の我々は知っている。

「例外的な」「ある国家、民族であったから」の問題でない。すべての社会主義国家、ソ連から東欧諸国、中国、そして今の北朝鮮に至るまで同じである。

正直、社会主義国家ほど恐ろしい体制は史上なかったのではないか。残虐な行為云々の話ではない。もっとひどい時代があったろう。

社会主義国家の「恐ろしさ」はこれを人々が理想の国家と信じて、何としてでも実現したいと夢み、多くの人々が命を賭けたのである。実際に成立してからも、である。ナチズムや日本等の軍国主義の全体主義と異なり、理論的な裏付けがある。これは知識層を共鳴させその理想を鼓吹させた。一層たちが悪い。

国家に権力を集中し、不平不正をただすと期待した。しかし国家が正義を独占する、これは国家にいかなる反抗もできない、を意味する。国家に反抗する者は反革命分子である。正義を独占する国家は、好きなだけ反革命分子を粛清できる。いや粛清しなくてはならないのである!理想国家を維持するために。

以上は抽象的な理屈ではない。歴史的な事実である。何千万もの人々が犠牲になった。

ソルジェニーツィンの『収容所群島』はソ連での記録である。あまり歴史書が好きでない人もいるだろう。そのような人にはジョージ・オーウェルの『動物農場』(1945)を勧める。オーウェルと言えば未来の管理社会を描いた『1984年』(1948)の方が有名である。しかし一般論の『1984年』に比べ、『動物農場』は歴史なのである。動物の話にしてある寓話の形なので一層心に残る。共産主義中国については女三代の伝記、自伝である、ユン・チアン『ワイルド・スワン』(1991)の一読を勧めたい。

日本の連合赤軍事件はあまりに特殊で理解不能な事件に思われた。いや、ずばり言おう。社会主義国家とは連合赤軍事件を国家大にして、何十年も続けさせた体制なのである。

ドストエフスキーの『悪霊』は、それを描いた小説である。20世紀の国家、社会の実態を予言したのである。

とここまで書いてきて、予言した、とは文学にとってそれほど重要な評価の基準か、と思ってしまった。予言が当たったからドストエフスキーは偉い?ドストエフスキーは天気予報と同じか! 予言が当たる、当たらないは偶然性に左右されるし。『悪霊』以外にも革命によって実現される管理社会、全体主義を予想したものはある。

もう少し真面目に言えばドストエフスキーは人間というものの持つ本質を見抜いていた。それを文学として迫力ある作品にした、いうことであろう。

ペトラシェフスキー事件

ドストエフスキーは1849年28歳の時、ペトラシェフスキー事件によりシベリヤに流刑。4年間の懲役の後、兵役につかされ、ペテルブルクへ戻って来られたのは10年後の1859年である。

この経験は直接的に体験を基にした『死の家の記録』だけでなく、作家に決定的な影響を及ぼした。ドストエフスキーの転向、すなわち社会主義者から保守主義者になったのか、一貫して革命思想を持っていたのか、あるいは元より社会主義を嫌っていたのか、そういう論点は重要であろう。しかしながら革命運動によって罪人となり、流刑生活を送った。それだけは事実である。

ドストエフスキーは『白痴』終了後、大作『大いなる罪人の生涯』を執筆する構想を立てていた。しかしネチャーエフ事件が起こり、直ちに『悪霊』に取り掛かった。

ドストエフスキーにとってネチャーエフ事件は他人事ではなかったのである。

次の様に考えたのでないか、と勝手な空想をしてしまう。

自分にはこの事件を基にした小説を書く資格がある。自分には書く義務がある。

『悪霊』の持つ迫力は事件に対するたんなる関心などから来る話でなく、ドストエフスキーの主張がはっきり表れているのは、自身の年来のありったけの思いが出ているからであろう。

『作家の日記』1873年16号「現代的欺瞞の一つ」はドストエフスキーによる『悪霊』の補足解説といった面があり、『悪霊』読者には一読を勧めたい。

[翻訳について]

江川卓訳

新潮文庫、上巻536頁、昭和46年、480円(昭和60年19刷)、

下巻626頁、昭和46年、注、解説、年譜、560円(昭和60年17刷)

『悪霊』の江川本の特徴は何と言っても「スタヴローギンの告白」を巻末に持ってきたことであろう。

江川はこれについて以下のように説明している。(下巻解説p.619~p.620)

「この翻訳では、これまで本文中に含めることが慣例になっていた「スタヴローギンの告白」の章を巻末に出し、それが未定稿であるという理由から、あえて二つの版の異同を注記した。(中略)いま残っている形では、この章はやはり独立した作品としての『悪霊』とは別物であり、それゆえにこそ作者も生前、単行本上梓に際しても、その復活を考えなかったのだと思われる。」

新潮世界文学第13巻、1971年、740頁、1200円

新潮社の世界文学全集である「新潮世界文学」は厚い本で一巻当たりの収録を多くした。ドストエフスキーには6巻充て五大長篇の他、『死の家の記録』『虐げられた人々』『貧しき人々』『地下室の手記』が収録されている。

月報:

後藤明生「百年後の『悪霊』」

新谷敬三郎「スタヴローギンはインポか」

松浪信三郎「ドストエフスキーと実存主義6 悪霊とは何か?」

米川正夫訳

岩波文庫、(上)601頁、1989年、720円(1992年3刷)、

(下)673頁、1989年、720円(1992年、3刷)、解説

米川訳の『悪霊』は河出版米川訳全集のほかには、罪と罰やカラマーゾフのように、当時沢山出版していた同社の世界文学全集には収録されていない。

ロシア・ソビエト文学全集、平凡社

第10巻、(上)、366頁、1964年、330円(1966年、再版)、栞:埴谷雄高「オブローモフとピョートルの時代」

第11巻、(下)、324頁、1964年、330円、解説、栞:埴谷雄高「ソヴェト文学への接近」

昭和40年頃、平凡社から出版されていた全集。全35巻でドストエフスキーにはそのうち7巻充てており、四大長篇の他、『死の家の記録』『地下生活者の手記』を米川訳で収録。

この全集をハードカバーにしたものが近くの公立図書館に置いてある。

小沼文彦訳

筑摩版小沼訳全集の第8巻、713頁、昭和42年、2,400円(昭和42年、2刷)、訳注、あとがき

月報:

江川卓「ソ連での『悪霊』再評価をめぐって」

佐々木孝次「ドストエフスキーとネチャーエフ」

新谷敬三郎「ドストエフスキーの方法3」

小沼訳の『悪霊』はこのほか、ドストエフスキー小説全集第8巻(1977)にも収録。同全集は小沼訳全集のうち小説のみを別途刊行したものである。見てくれは小沼訳カラマーゾフの項参照。

池田健太郎訳

中央公論新集世界の文学

第15巻、I、473頁、昭和44年、解説、480円

第16巻、II、488頁、昭和44年、年譜、480円、共に挿絵ユーリイ・ワシーリエフ、装丁中林洋子

月報:

I、野口武彦「『悪霊』の話法」

「ロシア文壇史4(ドストエフスキイの周辺)」

木村浩「ドストエフスキイとツルゲーネフ」

II、秋山駿「普通の場面ヘ」

「ロシア文壇史5(ドストエフスキイの周辺)」

「ロシア文学の黄金時代」

池田訳の『悪霊』は罪と罰やカラマーゾフのように文庫化されなかったが、現在ではKindleで読める。

亀山郁夫訳

光文社古典新訳文庫。

買って読んだのだが、なぜか手元に見つからない。見つかったら補足する。

その他、全集として

河出版米川訳全集第9~10巻(昭和45年)

江川卓訳新潮社版全集第11~12巻(1979)

『貧しき人々』から『鰐』までは

こちらへ

『罪と罰』等は

こちらへ

『白痴』等は

こちらへ

『未成年』は

こちらへ

『カラマーゾフの兄弟』は

こちらへ

ドストエフスキー全体のトップへ