1875年、ネクラーソフ編集の「祖国雑記」誌に発表。本作を除く後期4長篇はいずれも雑誌「ロシヤ報知」に連載された。

本作が「祖国雑記」に発表された理由は別頁「アンナ・カレーニナ論」を参照。

[概要]

未成年アルカージイ・マカーロヴィチ・ドルゴルーキーによる一人称形式で、1年半前を回想する形の小説である。主人公で語り手のアルカージイは中学(現在の高校に相当)を卒業してからペテルブルクに上京し、実父ヴェルシーロフその他の家族と会い、様々な経験をつんでいく。アルカージイの成長小説、教養小説であり、青春小説と言っていい。アルカージイの青春彷徨を描いた小説。

[なぜこれまであまり読まれてこなかったのか]

本作は『罪と罰』(1866年)に始まる後期長篇小説群の中で、『白痴』(1868~69年)、『悪霊』(1871~72年)に続き公表され、『カラマーゾフの兄弟』(1879~80年)の4年前に当たる。

しかしながらその5長篇の中で最も読まれていない。その証拠に新潮文庫のドストエフスキーの中で昭和44年に上下巻として発行されながら、昭和時代に絶版になった。平成後半になってようやく改版再刊された。

なぜ読まれてこなかったのか。一言で言えば罪と罰やカラマーゾフなどと比べると一読して読者に訴える、傑作だと思わせる小説でなかったからである。

しばしば5大長篇という言い方を目にするが、大という言葉は優れているという意味がある。それで本作をあまり評価しなければ残りを4大長篇と言った方がいいかもしれない。

それではどういう点で他の長篇ほど読者に感銘を与えないのか、を考えてみる。

考えられる理由の一つは日本(だけかどうか知らない)ではドストエフスキーを長い間、小説と言うよりむしろ思想書のように読んできた。「神はありやなしや」「ナポレオンのような偉人であれば殺人をしてもよいのか」といった深刻な問題を論じている。それが『未成年』では、勿体をつけたあげく主人公が理想とするのは大金持ちになりたい、というのである。深遠な議論を期待していた者は呆れたかもしれない。昔はドストエフスキーの作品を思想量の多寡、深刻度の程度によって評価していた。そういう基準だと本作の評価は低くなるだろう。

ドストエフスキーの小説では犯罪が大きな要素となっている場合が多い。本作にも犯罪は出てくる。ただ罪と罰、悪霊、カラマーゾフほどではない。本作は後期長篇の中では唯一殺人が出てこない小説である。自殺は3件も出てくる。未遂まで入れると4件になる。白痴も犯罪が中心ではないが読まれている。だから犯罪要素の大小の問題でもあるまい。

一つには本作が全体像が掴みにくい小説のためではないか。罪と罰であれば「超人思想の持主による殺人、苦悩」、白痴であれば「真に善人といえる男の恋愛」、悪霊なら「革命グループによる殺人と陰で操る男」、カラマーゾフなら「三人の兄弟と家庭内殺人」。以上のまとめ方が適当かどうかの話でない。『未成年』に関しては全体を要約しにくいのである。

読めばドストエフスキー的な小説とは分かる。他の小説では主題のほか付随的な挿話がいくつも出てくる。それが本作ではその付随的な話題ばかりで何が中心か分からない小説であるという印象を持つかもしれない。

先に未成年アルカージイが様々な経験をする、成長物語、青春物語であると書いた。しかしこれでは具体的な内容は分からない。

創作ノートに次の様にある。

「大体においてこれは、どのようにして「未成年(未成年に傍点)」が世の中に乗り出したかという一篇の叙事詩である。これは彼の探求、希望、幻滅、堕落、復活、実地に得た教訓の物語――この上なく愛すべき、この上なく感じのいい人間の物語である。そしてこれを教えてくれるのは人生そのものなのだ。しかしながら相手が彼なればこそ、「未成年」なればこそのことである。」

(筑摩版小沼訳全集第19A巻、1991年、p.77~78)(以下、筑摩版小沼訳全集第19A巻、1991年を創作ノートと書く)

この作者自身の説明でも内容は不明である。

本作を混乱と無秩序と要約する説明を見かける。他の長篇では整然たる秩序が描かれているのか。混乱と無秩序が描かれているのではなく、書き方が混乱と無秩序極まるから分からないと文句が来そうである。(無秩序は当初の題名案であった、後述)

またラスコーリニコフはナポレオンに、アルカージイはロスチャイルドになりたいと夢想する、という説明があった。青年で主人公という共通項のせいか。

『未成年』をつかみどころのない小説と思う人がいても不思議でない。どの辺りに気を付けると読みやすくなるか、個人的な意見であるが、自分の理解を述べていきたい。以下の3点を挙げたい。

[読み進めていく上での留意点]

1)未成年アルカージイと実父ヴェルシーロフの関係、特に息子の父親に対する愛憎。

2)アフマーコワ将軍夫人を初め、女登場人物への語り手の感情、理解の変化。

3)秘密の手紙がどう扱われていくか。

夫々について敷衍していきたい。

1)ヴェルシーロフ、アルカージイ、父と子

語り手アルカージイの実父はアンドレイ・ペトローヴィチ・ヴェルシーロフである。

実父と書いたのは、アルカージイはヴェルシーロフの私生児だからである。だから姓が違うし、父称もアンドレーヴィチではない。

一般的に息子の父親に対する意識は複雑である。尊敬したい気持ちと煙たい、反発したい気持ちが絡み合っている。特にアルカージイは私生児である上に、成人近くになるまで放っておかれたので尚更である。正直、本作は息子の父親に対する愛憎を描いている点が大きな特徴であり、世界文学史上でもあまり例が多くないのではないか。(エディプス・コンプレックスなどという片仮名言葉を持ち出して思考停止しないでもらいたい)

そういう意味でドストエフスキーの『父と子』である。

なおツルゲーネフの小説を読んでいない人のために言っておくと、『父と子』は父子の話でなく、父親世代と息子世代の断絶を扱う小説である。原題は複数形で『父親たちと子供たち』が直訳である。主人公のニヒリスト、バザーロフの父親は、理解できない息子の顔色を伺っているような純朴な人間である。

2)アフマーコワ将軍夫人など女たちへの理解

本小説はアルカージイの一人称形式なので、アルカージイの視点で綴られる。それが客観性を持たないのではないかという指摘が時々される。端的に感じられるのは女たちの描写である。

本作で最も重要な女登場人物はカテリーナ・ニコラーエヴナ・アフマーコワ将軍未亡人であろう。

小説の初めの方からアフマーコワ将軍夫人は、アルカージイが非常に意識している人物と分かる。アルカージイは父ヴェルシーロフの過去の醜聞にアフマーコワ将軍夫人が関係している、敵であると思い込んでいた。

小説を読んでいくとアルカージイの見方によってアフマーコワ将軍夫人は神秘的な女であるかのような印象を受ける。

そのアフマーコワ将軍夫人の評価を後になると、

「・・・上流階級の婦人には珍しいタイプで(中略)社交界には、おそらく、見られないようなタイプである。これは――おどろくほど単純で、正直な婦人のタイプなのである。」

(第3篇第8章第2節、『未成年』下、工藤精一郎訳、新潮文庫、平成20年改版、p.415)(以下『未成年』上下、工藤精一郎訳、新潮文庫、平成20年改版を新潮文庫、上下と書く)

と書くようになる。

もう一人はアンナ・アンドレーヴナ・ヴェルシーロワである。アルカージイの腹違いの姉である。ヴェルシーロフの正妻(故人)の娘で、アルカージイよりも3歳年上である。

アルカージイはアンナ・アンドレーヴナに会ってすっかり感心する。(第2篇第3章第3節)

ところがそのすぐ後、妹のリーザはアンナ・アンドレーヴナを悪く言う。

「あのひとは――いやな女よ、ずるい女なのよ。あんなにほめることないわ・・・兄さんを出入りさせているのは、いろいろ聞きだすためなのよ」

(第2篇第3章第4節、新潮文庫、上、p.529)

女の同性に対する手厳しい批判である。

アンナ・アンドレーヴナとアフマーコワ将軍夫人は、ニコライ・ソコーリスキー老公爵の財産を巡って競争相手になる。カラマーゾフに出てくるカテリーナ(カーチャ)とグルーシェニカのように対面しての対決はないが。

アンナ・アンドレーヴナは小説中、策を弄する女の様に描かれるが、これもアルカージイがそう思っているからである。

何が正しい人物像か分からなくて混乱すると思うかもしれないが、そもそも「他人への正しい(客観的な)認識」なんてものがあるのだろうか。

3)秘密の手紙を巡る駆け引き

ずばり言おう。もしこの小説に副題をつけるとしたら「秘密の手紙の謎」とする。いかにも興味をそそる、売れそうな題に見えないか。主題とは言えないが。

なお創作ノートには、本書の省略なしの表題として、

「未成年。自分自身のために書かれた、(改行)大いなる罪びとの告白」(創作ノート、p.59)

とある。

ややこしいのは本小説には秘密の手紙(文書)が2通出てくるのである。共に語り手アルカージイが隠し持っている。

まず一つはヴェルシーロフが当事者である、遺産を巡る訴訟に影響を与える文書である。これは第1篇第4章第1節で青年クラフトからアルカージイに渡される。クラフトから渡された手紙(文書)の内容は相手方に利するものであった。

ヴェルシーロフは裁判に勝利する。これで困窮していたヴェルシーロフ一家(内縁の妻ソフィヤ(アルカージイの母親)、妹リーザ)は経済的に安泰となった。

しかしアルカージイがその文書をヴェルシーロフに見せると、ヴェルシーロフは自分の権利を取り下げ、遺産を相手方にくれてやるのである。

これでアルカージイはすっかり感激し、ヴェルシーロフを敬うようになる。(『虐げられた人々』と同じ展開である)

もう一つの手紙はより重要である。アフマーコワ将軍夫人の運命を決する手紙である。どういう意味か。アフマーコワ将軍夫人が書いた手紙で、そこには父ソコーリスキー老公爵を中傷する内容がある。これが父に知られたら、財産を相続できなくなる。

この手紙は初めから終わりまで、小説の流れを形作る。

それをアルカージイがずっと持っているのである。小説の初めの方、モスクワからペテルブルクに上京するにあたっての意気のところにも書いてある。

読み過ごすかもしれないが、第1篇第1部第7節の最後の方に「他人の運命を支配できる」「きわめて重要な文書を懐中にしていたのである。」とある。

(新潮文庫、上、p.34、p.35)

この手紙を気にしているアフマーコワ将軍夫人と会った際、アルカージイは手紙について尋ねられる。アルカージイは「クラフトが破りました」「彼は死をまえにして破ったものと思われます。」と答え、アフマーコワ将軍夫人を安心させる。

(第2篇第4章第2節、新潮文庫、上、p.547)

もちろんこれは嘘で、嘘をつきたくなった心情が書いてある。更に、

「どっちにしたって同じことだ。家で焼いてしまえば、うそはつかないことになる!」

(同上、同頁)

とあり、これが嘘をつける理屈かと思った。もちろん家で焼いたりしない。

後にヴェルシーロフに会い、アフマーコワ将軍夫人との会合を話した際にも、

「・・・その手紙は、たしかにクラフトが蝋燭で燃やしたんだね?まちがいないね?」

「まちがいありません」とわたしはうなずいた。

(第2篇第5章第3節、新潮文庫、上、p.598)

確認されても同様に焼いたと嘘をついている。ところがそのすぐ後、自分がある事情を知らされていなかったと分かると烈火のごとく怒るのである。

アルカージイにとって手紙は自分がアフマーコワ将軍夫人を初め周囲を支配できる、そう感じさせてくれる優位性の意識の源泉だった。内心が不安な人間にとって簡単に手放せるものではない。

アルカージイは手紙を胸に縫い込んである。これはドミートリイ・カラマーゾフが婚約者にいつでも返せる、それを自尊心の最後の砦とした、大金を胸に縫い付けてあった話を思い出させる。

この手紙が小説の最後の方、第3篇第9章くらいからであろうか、背徳漢ランベルトの企む恐喝沙汰に利用され活劇的な展開になる。

[小説の意図、作者の言葉による]

さて読むうえでの眼の付け所と思った点を述べたが、そもそもドストエフスキーは本作で何を意図していたのか。何を描きたかったのか。

小説を公表したすぐ後、『作家の日記』の1876年1月第1章2「今度の長編(ロマン)、再び「偶然の家族」」でドストエフスキー自身による小説の解説がある。

「・・・私はずっと前から現在のロシアの子供について長編(ロマン)を書くことを自分の理想としていた。もちろん、現在の子供たちの父親についても、父と子の現在の相互関係についても書くのである。(中略)

・・・私はすんでのことに私なりの『父と子』を書くところだったが、ありがたいことに思いとどまった――私はまだ準備ができていなかったのだ。それでさしあたり私は『未成年』――私の思想の最初の試み――を書くにとどめた。しかしこの場合、子供はすでに幼年時代を脱していて、せいぜいまだ出来上がっていない人間としての登場である。おずおずと、そしてあつかましく、少しでも早く人生に第一歩を踏み出したいと望んでいる人間なのである。私が取り上げたのは無垢な魂であるが、この魂は、恐ろしい堕落の可能性と、自分の無能力と「偶然性」に対する早熟な憎悪と、物にこだわらない態度によって汚染されている。この物にこだわらないという態度のせいで、まだ純潔な魂なのに、すでに自分の魂の中に悪習が入りこむのを意識的に許容し、すでに自分の中で悪臭をあやしており、まだ恥じらいがちであるが、あつかましく自分の空想の中でそれをうっとりと眺めることになる――これらすべては、ひとえに自分の力と自分の判断にゆだねられているのだが、さらに言えば実は神の手にゆだねられている。これらすべては社会の流産した胎児であり、「偶然の」家族の「偶然の」一員なのである。」

(新潮社版全集第17巻、川端香男里訳、1979年、p.196~197)

やや分かりにくい文章である。ここでアルカージイの人間性を述べ、そのアルカージイが生まれおちたのは偶然の家族であると言っている。

偶然の家族とは何か。そのような日本語はない。必然の家族の反対である。あるべき家族ではない。信念や精神性が親から子へ伝えられる家族でなく、血縁で繋がっているだけの家族である。当時のロシヤの家族で多く見られるようになっていたという。

偶然の家族については『作家の日記』の後の方、及び『未成年』のエピローグにある養い親の手紙で言及される。

共に同じ家族観が書いてある。トルストイが描いたような貴族社会の家庭、今やそんなものはない。現在あるのは、とドストエフスキーは次の様に言う(『作家の日記』1877年7月・8月第1章1「あるモスクワの知人との会話・・・」)。

「・・・今やこういうものはなくなっている。明確さも明快さもない。現代ロシアの家庭はますます偶然の(偶然のに傍点)家族になりつつある。まさにこの偶然の家族(偶然の家族に傍点)が現代ロシアの家族の定義なのである。ロシアの家庭は何となく突如として、何となく不意に、自分の昔からの顔立ちを失ってしまった。だが新しい顔立ちは・・・ロシアの家庭はロシア人の心を満足させるような、望ましい、新しい顔立ちを創り出す力があるのだろうか?ロシアには家族など今や「まったくない」と素直に言う人もいるが、これがきわめてまじめな人である場合もある。」

(新潮社版全集第19巻、川端香男里訳、1980年、p.80~81)

更に1877年7月・8月第1章2「噂と「隠されていること」に対する渇望・・・」で幼い息子に煙草を与えている父親を見て驚いた後、偶然の家族について述べる。

「この偶然性(偶然性に傍点)とは何なのか。この言葉にどんな意味をこめているのか、とたずねる人もあろう。私の考えはこういうことである――現代ロシアの家族の偶然性は、現代の父親が自分の家族に対してあらゆる普遍的な理念を失っている点にある。これはすべての父親に共通の理念であって、父親たちをたがいに結びつける。父親たちもこの理念を信じ、自分の子供たちにも信じるようにと教え、人生に対するこの信仰を伝えるべきところなのだ。」

(同上、p.87)

小説の最後、エピローグでアルカージイの手記『未成年』を評する養い親は、トルストイとの対比で次の様に論じている。

自分が書くのなら伝統ある貴族階級を書く。その方が書きやすいから、という意味であろう。プーシキンもロシヤ家庭の伝説を小説の主題に考えていた。現代の偉大な作家トルストイは歴史小説を書いた。これは『戦争と平和』を念頭においている。『戦争と平和』と『幼年時代』や『少年時代』で描かれた貴族の家庭はもはや現代ではなくなっている。ヴェルシーロフの家庭は偶然の家族であり、伝統ある貴族の型とは対立する。このような偶然の家族については自分は書きたくない。しかしながら将来のために資料を提供するであろう。

いささか飛躍するが、ドストエフスキーより40歳ほど年下のチェーホフは世紀の変わり目に活躍した。チェーホフには登場人物が未来は良くなるだろうと語るせりふがよく出てくる。これは当時のロシヤの社会のひどさの反映だろう。ドストエフスキーも農奴解放等の改革後の混乱した社会を見て、より良い未来を期待していた。良くするための資料になるだろう、それが本書の意義であると。

[『戦争と平和』に対比される『未成年』]

ドストエフスキーがトルストイを意識し『戦争と平和』に匹敵する長篇を書きたく思っていたのは周知である。これが『大いなる罪人の生涯』であった。結局構想だけに終わり書かれなかった。ただ案は悪霊、未成年、カラマーゾフに生かされている。

『大いなる罪人の生涯』の創作ノートに次の様な断片が書いてある。

「私(?)、家族、幼年時代から、モスクワ、すべてを彼に負っている。成長。チェルマーク、最初にして最後、万事につけて非難。沈黙し、陰鬱で、家族を養う。だれもが彼の世話になっている。沈黙。みなが煙たがる。(中略)みなは恐れおののいて彼を注視する。彼は沈黙を守って恩恵をほどこす。彼は、たとえば、平手打ちを受ける。彼は決闘を申しこむことをしない。(略)

蓄財(以下略)」

(新潮社版全集第27巻、江川卓訳、1980年、p.256)

このうち幾つかは『未成年』に関連がある。最後の平手打ちを受けて決闘しないとは、スタヴローギンを思い出す人がいるだろうが、ヴェルシーロフもそうである。

「蓄財」とあるのは、これは全くアルカージイの行動である。

『大いなる罪人の生涯』の末流である『未成年』は、『戦争と平和』に次の様な意味で対抗している。『戦争と平和』では19世紀初頭までの貴族社会の家族を描き、『未成年』では19世紀後半の偶然の家族を描いた。

[当初の題名案]

この偶然の家族を、農奴解放後の混乱した社会を背景として描いているのが本小説である。当初、題名は「無秩序」と予定されていた。

「長篇の題名――『無秩序』。

この長篇の発想のすべて――それは無秩序は全体的なものになっていて、どこに行ってもいたるところに、社会の中にも、そのさまざまな事業の中にも、指導的理念の中にも(ほかならぬそのためにそんな理念は存在しない)、さまざまな信念の中にも(同じ理由によってそんなものは存在しない)、家庭の基礎の解体の中にも、無秩序が横行していると提言することにつきる。」

(創作ノート、p.99)

[家庭小説、一人称形式]

『未成年』は家庭小説、ホームドラマである。この家庭小説という点はカラマーゾフにも継承されている。ただカラマーゾフはあまりにもドストエフスキー的な小説であり、日本語で言うホームドラマという感じはしない。

一体、ドストエフスキーの長篇小説の主人公の家庭は、親子揃っていない場合が多い。ラスコーリニコフの父親は小説の始まる前に亡くなっている。スタヴローギンも同様である。ムイシュキンは両親共に幼いうちに亡くしている。この『未成年』ではアルカージイが上京し、父ヴェルシーロフ、母ソフィヤ、妹リーザと同居するところから話は始まる。一家揃っている稀有な例である。カラマーゾフでは母親がいないが、父と子の関係はやはり重要な主題である。

『未成年』の形式上で大きな特徴は一人称小説であり、後期5長篇の中では本作のみである。

自分自身をどう呼んでいるか。工藤、米川訳ではわたし、北垣、亀山訳ではぼく、小沼訳ではおれとなっている。

実はドストエフスキーの小説は意外と一人称形式をとっているものが多い。

『貧しき人々』『永遠の夫』『賭博者』『地下室の手記』『死の家の記録』『虐げられた人々』『白夜』『鰐』『ステパンチコヴォ村とその住人たち』と文庫で読める作品は一人称小説である。他にも『小英雄』『ネートチカ・ネズワーノワ』など。

初期の有名でない短篇は三人称形式が多い。

なぜドストエフスキーは多くを一人称で書いたのか。これについては専門的な見解があるのだろう。ただすぐ思いつくのは、ドストエフスキーは自分自身による小説の解説を書きたかった、それを語り手に言わせるという理由である。

もちろん三人称小説でも書ける。しかし主人公の心の動きなど、一人称なら語り手の思いとして柔軟に書けるだろう。

後期5長篇のうち『罪と罰』が当初、一人称形式を考えていたのは有名である。結局一人称形式で全編通したのは『未成年』のみである。

一人称にした理由は創作ノートにある。まず一人称にすべきかどうか迷っている文が何度も出てくる。最後に一人称にすると決意する。

「一人称(太字、傍点)の語りのほうが――より独創的でもあれば、愛もより多く含まれ、さらに芸術性ももっと多く要求される。それに配列もものすごく大胆で、もっと短く、もっと容易になる。そして中心人物である「未成年(傍点)」の性格がぐっと鮮明になり、それを掲げてこの小説の口火が切られる、その要因としての思想の意味が、さらに明瞭なものになる。しかしながらこのような独創性は読者をうんざりさせることにはならないだろうか?印刷全紙35台に及ぶ一人称の語り(一人称の語りは太字、傍点)を、読者は最後まで辛抱してくれるだろうか?そしてこれがいちばん大事なことであるが、この長篇の根本となるいくつかの思想が――20歳になったばかりの作者によって自然に、しかも完璧にはたして表現されうるものだろうか?」

(創作ノート、p.120)

一人称にすれば主人公の未成年の性格や思想が鮮明になる、それが作者の狙いだったようだ。一人称にした結果がうまくいったかどうかは読者の判断である。

一般的に言って長篇小説は短篇と比べ一人称形式が少ない。なぜか。短篇小説は人生の一部を切り取ったようなもので、それをある特定の人物の視点から描いて問題ない。語り手に解説させてもよい。それに対して長篇小説はより複雑な構成を持ち、登場人物も多い。時間的にも長いのが普通である。ドストエフスキーの小説は暦の上の時間は短くても小説上の時間は長い。

長篇小説をある人物の語りにするとその人物の視点、経験に限定される。色々な出来事を書かなければいけない長篇では困る。

スティーヴンソンの『宝島』では語り手が途中、ジム・ホーキンズからリヴシー医師に代わり、またホーキンズに戻る。長篇推理小説の『月長石』(コリンズ)では語り手が次々と交替する。

[盗み聞き小説]

『未成年』は一人称にしたため、アルカージイの見聞しか書けない。それによる無理が生じていると嫌でも分かるのは立ち聞きを何度もするのである。本人がいない出来事をそうやって記述している。

1回目は第1篇第8章第3節でアフマーコワ将軍夫人(カテリーナ・ニコラーエヴナ)とタチヤナ・パーヴロヴナ・プルトコーワ(ヴェルシーロフ一家の友人であり世話をやいている婦人、女地主)の話を隣室で聞いていて、クラフトが自殺したと聞こえ、びっくりして飛び出すところである。

もう一つは、第3編第10章第4節でヴェルシーロフとアフマーコワ将軍夫人との会話を盗み聞きする。

3回目も挙げられる。小説の最後の方の山場、アフマーコワ将軍夫人とランベルトの手紙を巡るやり取りをアルカージイだけでなく、ヴェルシーロフも聞いていたとなっている。

まさに盗み聞き小説である。最後の3回目はあまり気にならないが、最初の2回はこさえ物感が出てくる。

更にアルカージイでなくタチヤナ・パーヴロヴナの立ち聞きも出てくる。アルカージイは自分とアフマーコワ将軍夫人の話(第2篇第4章1~2)をタチヤナ・パーヴロヴナが立ち聞きしていたと後から知り、激怒する。

「それにしても、おお、なんという卑劣な細工をしたのだ!どうでしょう、彼女は第三者のまえで、タチヤナ・パーヴロヴナのまえで、これをすっかりぼくに告白させたのですぞ」

(新潮文庫、上、p.600)

『罪と罰』でスヴィドリガイロフはラスコーリニコフとソーニャの会話を盗み聞きするが一回なので気にならない。ドストエフスキーの小説構成力が優れていないのは周知である。本作でもそう感じさせる。

[アルカージイという語り手]

本作は語り手であるアルカージイが約1年半前を回想する小説である。

アルカージイは自分の理想とはロスチャイルドになることだと告白する。(第1篇第5章第1節)そのための吝嗇蓄財法を披露し、それを実践してきたと言う。

大金持ちになって贅沢をしたい、見せびらかしたい、という目的ではない。関心があるのは金の持つ威力、それによって得られるものである。精神的な優位性というべきか。もし富の蓄積がロスチャイルドのような数字にまで達したら、それを社会に投げ出して終るかもしれないと言っている。(新潮文庫、上、p.192)

アルカージイは私生児として生まれ、親からは放置されてきた。御大層な名字で侮辱を受けてきた。劣等感の塊になっていたアルカージイは、それを跳ね返したい、自信を取り戻したい、それには金の持つ威力によって自由になる、精神的に自立したいと思っていた。

創作ノートには次の様な記述がある。

「なぜならば息子は、ロスチャイルドになることをもくろんではいるが、――本質的には理想主義者(傍点付)なのである、言い換えれば、ニヒリズムの思いがけない帰結としての、新しい現象にほかならない。」(創作ノート、p.54)

アルカージイの贅沢行動

ところが小説の第2篇に入るとアルカージイは急に贅沢を始めるようになる。高級な服を着、食事も贅沢になり、理髪に馬車に金をかけるようになる。この堕落を本人は恥ずかしく感じている。(新潮文庫、上、p.432)

この贅沢はセルゲイ(セリョージャ)・ソコーリスキー若公爵からの借金で賄われていた。アルカージイはその権利があると思い込んでいたのだが、ヴェルシーロフからそれは誤解だと指摘され、愕然とする。(第2部第5章第1節、同上、p.571)

また相手側、若公爵もアルカージイのたかりを自分の足元を見ている、弱味につけこんだ行為と思っていた。アルカージイは若公爵と身内の真相を知った時、驚愕の極みに達する(第2篇第6章第4節、同上p.630~631)。これで若公爵も自分の誤解を悟る。

二人の誤解自体、それはそれで興味がある。ただアルカージイは自分の堕落を悔悟しているものの、なぜ理想を一時的にせよ放棄して贅沢を始めたか。明記していない。

思いつく理由は次の様である。アルカージイは自分のみじめな生い立ちから、自信の持てるよう金の力を信じた。

そのアルカージイは上京して家族と住み、ヴェルシーロフにも勝訴の権利を放棄するなどの美点を認める。これで上京以前、モスクワに住んでいた時よりも精神が落ち着いた。それでただ抽象的な理想実現一点張りの時に比べ気分が緩んだせいか。

この理解が正しいかどうかより(多分正しくないだろう)、アルカージイと若公爵の誤解を書きたくて、アルカージイに贅沢をさせたのかと思ってしまう。

箴言家アルカージイ

アルカージイは未成年であり、回想している時点でも成人したばかりである。それにしては経験に裏打ちされたような人生への洞察が随分書いてある。

1.「不幸な人々の中には、特に女には、このような場合できるだけ多くしゃべらせたほうがかえって楽になる者がいる。」(同上、p.369)オーリャの自殺の後、不幸への対処法一般を述べる。

2.「このような『無意識に口からもれた』讃辞が、どのようにみがきあげられたお世辞よりも、女によって高く評価されるものであることを、わたしはちゃんと心得ていたのである。」(同上、p.524)女を喜ばせる手管を心得ている。

3.「わたしはもちろん極度の快感を経験したが、しかしその快感は苦痛をとおして生まれたものなのだ。」(同上、p.613)これは賭博場での感想なのだが、随分経験をつんだ者の言に聞こえる。

4.「結局、ある人間を観察し、その心の中を知ろうと思ったら(中略)笑っているときの

その人間に目を向けるのが一番である。」笑い方や眠り顔にその人間の本性が現れると第3篇第1章第2節で論を展開する。「わたしはこれをわたしの人生経験からわりだしたもっとも重要な結論の一つと認めているのである。」更にこれをお嬢さん方に結婚相手を判定する方法として提案している。(新潮文庫、下、p.139~142)

5.嘲笑されるなど夢にも思わず、誰にでも自分をさらけ出そうとする人間には深みがない。(同上、p.184)

6.「女というものは、その男が気に入ったとなると、その男の知性を評価する目があまり適格とは言えないし、理屈に合わないようなことを言われても、それが自分の望みに合致していたりすると、喜んでそれを正しい推論と受け取ってしまうのである。」(同上、p.258)

7.セルゲイ・ソコーリスキー若公爵はリーザから、他の男からの求婚の話を聞く。すると嫉妬する理由もないのに気が狂ったように怒りだした。「嫉妬深い連中はみなこんなものである!」(同上、p.262)

8.「女というものは暴君を愛するからだよ。」(同上、p.349)

9.「あの女にとって屈辱だというのか?ちっとも。女なんてみなそんなものだ!卑しい気持ちのない女なんてあるものか!だからこそ女のうえには男の支配が必要なのだ。女なんてものは服従するようにつくられているのだ。女は――悪徳と誘惑で、男は――高潔と寛容だ。これは永遠の真理なのだ。」(同上、p.358)

10.「たといどんなに怜悧な女でも、こういう場合になると卑劣なことをするものである、そしてこれが女たちのどうすることもできない本能なのである。」(同上、p.416)ヴェルシーロフとの関係でのアフマーコワ将軍夫人を評した言。

11.アフマーコワ将軍夫人の婚約者ドイツ人ビオリング男爵の粗暴を見て評する。

「こういう激怒にかられるとこのドイツ人という民族は、かなり聡明な人間でも、往々にして靴屋の職人なみのなぐりあいの喧嘩をしかねないのである。」(同上、p.562)

以上は未成年アルカージイの意見として小説に出てくるのである。若いのによくこれだけ言えるなと感心するのではないか。女に対する辛口批評が多い。これは小説の初めの方、ニコライ・ソコーリスキー老公爵に対して、女なんて嫌いだという世界観を述べる、それとは整合がとれている。もちろんこれらは著者ドストエフスキーが意見を書いているからである。

ドストエフスキーはいい歳ながら未成年をよく描けたものだという感心

著者は『未成年』公表の年、54歳になっている。このような歳になって、当時の感覚では老人であろう、未成年の感情や振る舞いをよく小説に書けたという称賛である。

上に述べた老成した人生観察とは逆に、未成年の心の動きを書けているから感心するのである。

これは若い人の感想であろう。実際に年を取るとそう思わない。書けても不思議ではないと思うようになる。それは人間の考えることは年を取っても変わらないからだ。

人間は過去と比べ個々の具体的な好き嫌いや関心は変化するだろうが、全体としての自分のあり方、自己同一性は保たれている。自分というものはそれを指す。これは年を取って死ぬまで同様である。

年齢を重ね経験を積み、世知に長け、人生を渡っていけるようになる。しかし先に考え方と書いたが感じ方と言った方がいいか、これは変わらない。

次の様な経験をしたり見聞きしていないか。

もう完全に中年になっている男が若い女に対して話している。全く自分が青年であるかのような口ぶりである。

これは無理して若作りしているのでない。自然なのである。むしろ自分が年を取っているとは自覚しないと、或いは鏡を見ないと分からない。年を取るとは身体の老化を意味し、精神の方はほとんど変化しないのである。男は女に比べ外見の変化を気にしなくて済むので尚更である。

ドン・キホーテを基にしたミュージカル映画『ラ・マンチャの男』を昔観た。その中に次の様な場面があった。ドン・キホーテを連れ戻したく思っている村の者が鏡の騎士となって(これは原作でも出てくる)、ドン・キホーテに鏡で作られた盾を差し向けるのである。するとそこには老醜極まる自分の姿が映っている。ドン・キホーテは精神がおかしくなり気を失う。真実を知らされない限り、騎士(若者)でいられるのである。

アルカージイの人となり

本書でアルカージイは自分の意見を多く語っている。それらは作者ドストエフスキーの意見であろう。ドストエフスキーの人間そのものに関心があれば興味深く読める。

自分の分身なので、アルカージイの性格を、上に引用した創作ノートにあるように「この上なく愛すべき、この上なく感じのいい人間」という好ましいものとみなしている。

しかしながら、あまり感心しない記述もある。

上京して一緒に住むようになってヴェルシーロフに失望する。それを母に八つ当たりする。

「このごろはわたしは家でひどく粗暴になって、母にはことさらにあたりちらした。わたしはヴェルシーロフに乱暴な口をきいてやりたいと思うのだが、私の卑屈な習慣で、それができないままに、母を苦しめてきたのだった。」

(第1篇第4章第3節、新潮文庫、上、p.153)

第2篇第9章第2節で、寄宿学校にいた当時の夢を見る。母が来てお菓子などを持ってきてくれた。それをアルカージイは恥ずかしく思い、母を邪険に扱うのである。後にこの行為を後悔し、自分がどれほど母を愛していたかと書いてある。これは意地悪な人間の特徴である。人に意地悪しておいて、後から弁解しそれで自分を正当化しているのである。

賭博場から追い出され、ランベルトの家で過ごした後、第3篇第1章第1節で家に戻って眠りこける。起きた後のアルカージイは、

「わたしは誰よりも母を苦しめて、母にあたりちらした。」

(新潮文庫、下、p.131)

これらを読むとアルカージイはわがままな弱い者いじめにしか見えない。

ドストエフスキーの小説でおなじみのマゾヒズムはここにもある。詳しく書いてある。

「奇妙なことだが、わたしには常に、おそらくほんの小さな子供の自分から、卑屈なところがあって、なにかわるいことをされ、しかもそれが中途はんぱなものでなくて、ぐうの音も出ないほどに思いきり侮辱されると、そこで必ず受動的にその侮辱に服したいというやみがたい願望がわたしの内部に生れて、相手の気持ちを先まわりして、『おや、あなたはぼくを辱しめましたね、じゃぼくがもっともっと自分を辱しめてごらんに入れましょう、さあどうです、たっぷり楽しんでください!』というような気持になるのである。」

(同上、p.94)

[ヴェルシーロフ]

本小説の主人公は語り手アルカージイである。それは創作ノートに明記されているからである。上に述べた一人称形式の採用もアルカージイが主人公と前提としている。

ただ創作ノート全体が明らかでなかった昔は、ヴェルシーロフを主人公とみなす見方があった。いやそちらの方が多数派だった。アルカージイにドストエフスキーは自分の考えを代弁させていると書いたが、思想的な意見はヴェルシーロフに言わせている。思想を読むという立場からヴェルシーロフが重要視された。

創作ノートの初めのうちはヴェルシーロフの原型である「彼」(太字、原文は大文字か)の記述が圧倒的に多い。後に次の様な文が出てくる。

「主人公は彼ではなく、少年。」(主人公、彼、少年が太字)

数行あとに次の文がある。

「彼は単なる脇役にすぎない、それにしてもなんという大きな大物の脇役であろう!!」

(彼、脇役が太字)(創作ノート、p.27)

「「未成年」がすべての点で主人公。」(創作ノート、p.154)ともある。

小説を読み始めると、ヴェルシーロフという男、家庭では暴君であり、遺産を3回も食いつぶしているという。まるで不良中年である。これは一体どういう男か。読者はとまどう。ヴェルシーロフは準主役でありながら、このような人物はドストエフスキーの他の小説には出てこない。

ドストエフスキーの小説の多くは青年が主人公になっている。なぜ青年か。青年は人生経験が少ない分、純粋で抽象的な理想に燃えることができる。精力もある。改革や新しい社会の建設には若い力が必要である。未成年たちによって時代が建設されていくと某小説の最後にある。

それがヴェルシーロフは、主人公でないとはいえ主人公に並ぶ重要人物である。もういい年をした、酸いも甘いも嚙み分けた大人である。小説の時点では45歳とあるが、今の歳で言えば50歳台半ばくらいの感じか。こういった中年男がどのように小説で役割を果たすか、本作を読んでいく上での関心事項になる。

ヴェルシーロフの原型である「彼」について創作ノートでは次の様な説明がある。「彼」を「肉食動物のタイプ」と呼ぶ。(創作ノートは案が書いてあるのだから、最終的な稿ではない。ただ全くかけ離れたものでもないだろう。)

「情熱の激しさと性格のものすごい幅の広さ(幅の広さに傍点)。最も卑しむべき粗暴さと、この上なく洗練された大らかな心とが同居している。そしてそれにもかかわらず、この果て知れぬ幅の広さをきわめてうまい具合に持続させていくところに、この性格の強さがある。そんなわけで、ついには、その身に不相応な重荷を求めることになるのだが、それを見出すことができない。そのために魅力的でもあれば、またいやらしいということにもなる(赤いかぶと虫、スタヴローギン)。

《甘んじて》平手打ちを忍び、ひそかに復讐をはたす。相手の名誉を傷つけ、大きな感銘を受けた。」

(創作ノート、p.7、なおp.8、p.71、p.221その他にも肉食動物のタイプの説明がある。)

以上の引用で「赤いかぶと虫」には「悔恨の痛みの象徴」と注にある。スタヴローギンの告白の赤い蜘蛛となっている、とも注にある。

ヴェルシーロフの「分身」

ヴェルシーロフは小説の大詰めになって不可解な行動をとる。ドストエフスキーの小説にはおかしな連中ばかり出てくるので驚かない、という人もいようが、小説半ばでヴェルシーロフは他人に次の様に弁明している。

「・・・わたしはご存知かどうか、神経的な発作や・・・その他いろんな障害に悩まされています、それで治療もうけているのですが、そうしたわけで、たまたま病的な状態におちいったりすると・・・」(新潮文庫、下、p.72)

後には家族に向かって、心が二つに分裂してゆく気がすると言い「・・・そしてそれがこわくてたまらないのだ。まるでわしのそばに分身が立っているみたいなのだ。」(同上、p.482)その分身が自分の意思と全く関係ない、とんでもない行動をとる気がすると恐れている。この直後に後で述べる聖像損壊をやらかす。

アルカージイは、エピローグでヴェルシーロフの異常な行動をこの分裂、分身によって理解している。

父親としてのヴェルシーロフ

アルカージイは生まれて里子に出され、父ヴェルシーロフを見たのは、上京前では十歳にしかならない時だけである。ちらっと見ただけでアルカージイは衝撃を受けた。(第1篇第1章7節、新潮文庫、上、p.31)

ヴェルシーロフ、君は美丈夫です!と言いたくなるほど立派だったのだろう。つまり、君が僕の偶像なのです!と思ったのだろう。僕なんか君の自由になる・・・とは続けなかったが。

ところが上京して現在のヴェルシーロフに会うと、その落魄した姿に驚く。「それからわずか九年かそこらのあいだに、まさかこうも老いこみ、ぼろかすみたいになってしまうとは、思いもよらなかったのである。」(同上、p.37)

見た目だけではない。一家はほとんど乞食のような、実にみじめな状態に置かれてた。それなのにヴェルシーロフは見栄のため別の家に住んでいた。家族に対しては暴君のような態度であった。もっとも19世紀のロシヤではそれほど珍しくなかったかもしれない。ドストエフスキーの父親も暴君であった。

ヴェルシーロフは小説では、まずアルカージイの父親として息子との関係がある。本作は息子アルカージイの視点で語られているため、父親に対する期待の反動として、ヴェルシーロフへの反発、怒りが随所で述べられている。

それでいながら麗しい場面もある。別居したアルカージイ宅にヴェルシーロフが訪れる。帰り際に、ずっとあなたを待っていた、来てくれると知っていたとアルカージイは告げる。ヴェルシーロフは以下の返事をする。自分が来ると君は知っていた、それを自分も知っていたと。悪霊のスタヴローギンにもそんなやり取りがあった。

その後アルカージイはヴェルシーロフに接吻し、一人になると慟哭する。非常に幸福だったとある。(第2篇第1章第2節)

アルカージイが父への期待をそのまま口に出す場面がある。放蕩に身を持ち崩していた後、ヴェルシーロフに面と向かって愚痴を言う。息子は父親に素直になれない場合が多いのだがアルカージイはそうでない。

「そうです、ぼくは――みじめな未成年者で、なにが悪で、なにが善なのか、ときどき自分でもわからないのです。あのときあなたがちょっぴりでも道を示してくれたら、ぼくはそれをさとって、すぐに正しい道にとびこんだことでしょう。」(新潮文庫、上、p.580)

ヴェルシーロフは父親としてアルカージイに色々教え諭す。小説の後半でマカールの死後、ロシヤの貴族の使命、黄金時代についてヴェルシーロフは語る。

千人かそこらのロシヤの貴族、文化の担い手

ヴェルシーロフの言うところによればヨーロッパ(西欧)の各国の人間はその国の人間でしかない。それに対してロシヤ人はヨーロッパ人に成りきる時のみ、ロシヤ人でいられる。ヨーロッパはロシヤと同様に祖国である。これはロシヤのみの特徴である。ロシヤは自分のためでなく、ヨーロッパのために生きてきたのだ。これは『作家の日記』で述べている主張と同じである。

その担い手は誰か。何世紀もかかって創りあげられた、高い文化を持つ千人かそこらのロシヤの貴族である。ヴェルシーロフ自身もそれに属すると言っている。

やや脱線する。これに対して全く退嬰的な貴族の代表がセルゲイ(セリョージャ)・ペトローヴィチ・ソコーリスキー若公爵であろう。歴史のある名門だという自尊心ばかり高く、人間的には全く無能で、最後には詐欺事件に関わって破滅する。

女には好かれる。アルカージイの妹リーザだけでなく、過去にはアフマーコワ将軍夫人の義理の娘リディアと関係があった。アフマーコワ将軍夫人が結婚した相手の連れ子リディアはヴェルシーロフと相思の間柄だった。これがヴェルシーロフの過去の醜聞である。リディアはセルゲイ・ソコーリスキー若公爵の子供を産み、後病死した。今ヴェルシーロフが引き取り育てている赤ん坊はセルゲイとリディアの子供である。(下巻p.165でアンドレイ・ペトローヴィチの赤ちゃんと言っている子、第3篇第7章第1節に説明)

セルゲイは全くダメ男にもかかわらず、でなくそれ故に女にもてる。弱者を助けたいという心情である。それにつけこみ女を騙す障碍者が三島由紀夫の『金閣寺』に出てきた。実在の連続殺人犯で障碍があるかのように装い、何人もの女を罠にかけた男がいた。

それにしても本作にはソコーリスキー公爵が二人も登場する。セルゲイ・ソコーリスキー若公爵とニコライ・イワーノヴィチ・ソコーリスキー老公爵である。(「老人とはいえ、彼はまだ六十をこえていなかった。」(新潮文庫、上、p.46)とある)ニコライはアフマーコワ将軍夫人の父親で資産家。二人は親戚でもないと書いてある。ソコーリスキーという名は貴族らしく聞こえるのか。紛らわしい。

黄金時代『アシスとガラテア』

ヴェルシーロフは夢に、かつて見たクロード・ロラン『アシスとガラテア』の絵が現れたという。この絵を『(ヨーロッパの)黄金時代』と呼ぶ。

アシスとガラテアはギリシャ神話にある恋愛物語で、ガラテアに恋する一つ目巨人のせいで悲劇に終わる。見えにくいが絵の右の岡にいるのが一つ目巨人。ただそういった物語はここでは一切関係ない。

この絵の美しさによって、ヨーロッパの過去の黄金時代を表わすものとヴェルシーロフは感じた。しかし夢から起きてみると、沈みゆく太陽はヨーロッパの没落に変ってしまっていた。ヨーロッパの栄光がそのうち消えてしまうと知った。

テュイルリー宮殿の火事の話が出てくる。パリ・コミューン(1871)の際、今のテュイルリー公園の所にあった宮殿が放火により焼け落ちた。文化の破壊である。ドストエフスキーにとって同時代の出来事である。

『アシスとガラテア』の絵をヨーロッパの黄金時代と呼ぶのは『悪霊』のスタヴローギンも同様である。『悪霊』の「スタヴローギンの告白」は雑誌に掲載できず、単行本にも収録されなかった。ドストエフスキーの生前は「スタヴローギンの告白」は無かったのである。それで同章に含まれている、少女の自殺やこの「黄金時代」や聖像損壊を『未成年』に書いた。

スタヴローギンもやはり夢で『アシスとガラテア』の絵を見る。以前からそれを『黄金時代』と呼んでいた。ヴェルシーロフと同じような感想を抱く。ただその後に見るのは自殺した少女(の幻影)である。(『悪霊』新潮文庫、下、昭和46年、p.570~572)

つまり『黄金時代』の絵はヴェルシーロフにとってヨーロッパの過去の黄金時代と、いつかこれから来る没落を意味していた。

没落と言っても荒廃した世界になると言うのではない。過去の偉大は去った。代わりに人々は互いに身体を寄せ合い愛し合うようになるだろう。そんな世をヴェルシーロフは夢想する。

その後、ヴェルシーロフは自分は哲学的理神論者だと言う。信仰は醒めているのだろう。それなのに幻想は最後にはハイネの「バルト海のキリスト」で終わると言う。バルト海のキリストとは、ハイネの『歌の本』所収の詩集「北海」の中にある「平和」を指していると思う。(『歌の本』下、岩波文庫、井上正蔵訳、昭和26年、p.236~239)

理神論は無神論ではないが、ヴェルシーロフはキリストへのこだわりから自由でないのである。(第3篇第7章第3節)

ヴェルシーロフの恋愛

小説ではヴェルシーロフはその他に恋愛の主体としての役割がある。アフマーコワ将軍夫人への愛憎が描かれている。更に内縁の妻ソフィヤとの関係がある。ソフィヤを「あれは一度も生きた女だったことはなかった」(上、p.268)とか、嫉妬もしないから「あれは女ではなかった」(下、p.381)などと言っている。

このように二人の全く違った型の女に囲まれ、また女を必要とする構図はドストエフスキーの小説に多く表れる。

第3篇第10章第4節では惹かれ合う男女が思いの丈を打ち明け合う。普通恋愛小説と言われる『白痴』には主人公ムイシュキンが奇人変人であるため、こういった場面はない。

アルカージイもアフマーコワ将軍夫人に惹かれていった。逢引きに誘われたと思い込む、ヴェルシーロフの将軍夫人への子供をたぶらかすなという手紙、更に第3篇第2章第5節で見た夢。

タチヤナ・パーヴロヴナは「親父と息子が同じ女に夢中になってりゃ世話ないさ」(新潮文庫、下、p.442)と吐き捨てる。親子の同じ女への恋は次作カラマーゾフで発展し、重要な要素となる。

聖像の損壊

ヴェルシーロフはマカールの遺品であった聖像を叩き割る。(第3篇第10章第2節)そのすぐ後で弁明する。マカールの遺志を破ったのでない、ただ割ってみたかっただけだ、と。

読者は単純に、ヴェルシーロフはマカールの遺志を破り、ソフィヤを捨てアフマーコワ将軍夫人の元に走るつもりだと思うのではないか。

この直前に自分の分身について述べているので、その分身の行動なのであろう。

アルカージイは聖像を叩き割る件を、何かを断ち切りたかった、その比喩であると推測する。(新潮文庫、下、p.487)

聖像損壊は創作ノートにも結構出てくる。理由の一例として「聖像を叩き割ったが、彼は、もしかすると、そうすることによって自分のあらゆる思想を否定したかもしれない。」(創作ノート、p.440)

聖像の叩き壊しなどどうでもいいと思うかもしれない。

しかし聖像の破壊はスタヴローギンの告白にもある。チホン僧正が「スタヴローギンより」と題される告白本体を読んだ後、スタヴローギンと話し合いをする。チホンが告白を露骨だと評するのでスタヴローギンは反対する。その後、

「そうこうするうち、彼は書物机の前に立ちどまって、象牙でできた小さな磔刑像を取りあげ、しばらくそれを指でいじりまわしていたが、突然その像を真二つに折ってしまった。」

(『悪霊』新潮文庫、下、昭和46年、江川卓訳、p.578)

この後、スタヴローギンは釈明をしていない。

わざわざ『未成年』で再度取り上げているのだから、聖像損壊はドストエフスキーには関心があったのだろう。

[「聖人」マカール老人]

アルカージイの法律上の父親、ソフィヤの夫はマカール・イワーノヴィチ・ドルゴルーキーである。巡礼の旅から立ち寄った。

ドストエフスキーで巡礼と言えば『作家の日記』1873年第5号で論じているネクラーソフの詩『ヴラース』を思い出す。第1篇第7章第2節でヴェルシーロフがマカール・イワーノヴィチの風采を描写する時、この『ヴラース』の1節を引用する。

マカール・イワーノヴィチに初めて会ったアルカージイは、コロリと参ってしまう。なぜ惹かれたのか。

「彼の異常なまでの純真な心と、すこしの自惚れもないことであった。」(新潮文庫、下、p.203)とあり、続けて陽気さ、善美があったと語る。こうした称賛を言葉だけで聞くとよく納得できない。

昔ソフィヤと事を起こしたヴェルシーロフは、マカール・イワーノヴィチに三千ルーブルと農奴解放証、国内旅行証を与え、ソフィヤを買い取った。(新潮文庫、上、p.277)アルカージイが三千ルーブルの金をマカールは受け取ったのかと聞くと、当然だ、全く呆れたとヴェルシーロフは答える。全部払えなかったので借用証にした。それによってマカール・イワーノヴィチは裁判を起こし利息まで要求した。

マカールはソフィヤを金で売ったのである。ユダと同じか!と思ってはならない。農奴制の時代であるし、実はこれは、後年になってソフィヤが捨てられた時のため、手をつけず遺産として残しておいたのである。深慮遠謀に驚く。実に計算高い現実主義者である。

またアルカージイが恥ずかしく思っていたドルゴルーキーという由緒ある名門貴族の名をそれ故に気に入っていた。アルカージイはおかしな考えだと呆れる。(新潮文庫、上、p.29)

全くの俗物ではないか。

マカール・イワーノヴィチについてはカラマーゾフのゾシマ長老に連なる聖人であるかのような説明がされている。この小説では肯定的人物であろうが、聖人とまで言えるか。

そのゾシマ長老について脱線すると、若い時に放蕩の限りを尽くした話がカラマーゾフの第6篇にある。聖人になった者、或いは極端に肯定的な人物は必ず、若い時に徹底的に羽目を外した、或いは悪事を働いたと小説等ではなっている。普通の人生を送ってきた者は聖人にはなれないらしい。

もっともスタヴローギンは「人生の後半生はふつう前半生に蓄積された習慣だけから成り立つ」と言い、それに対しレビャートキン大尉は「高遠なお言葉ですなあ!あなたは人生の謎を解いてしまわれる!」と感心する。(『悪霊』新潮文庫、上、昭和46年、江川卓訳、p.415)『悪霊』ではスタヴローギンとレビャートキン大尉の掛け合いが一番面白い。

マカール・イワーノヴィチでロシヤの民衆を描いているように見える。ドストエフスキーはロシヤの民衆は信心深く、善良であると『作家の日記』で強調している。

抽象論でなく、ロシヤの民衆像をマカール・イワーノヴィチに託して現実化したのである。民衆の一人であるから知識や主義によって生きているのではない。アルカージイはマカールの主張を共産主義だと断じる。民衆と知識人のずれに見える。庶民の生活の知恵を理屈で判断して、それで知識人は納得するところがあろうが、民衆を理解する、民衆を変えられるとは思えない。

そのマカール・イワーノヴィチが話す第3篇第3章第4節にある、商人マクシム・イワーノヴィチの物語は一読して心に残る。ただ既読感がある。他に似たような話があったか。

全体は論じられないが、部分で気になったところを書く。母親の子供たちは最終的にはみんな死ぬ。ヨブ記に子供たちを亡くす話があってそれを思い出すが、幼い子供を病気等で死なせることは当時珍しくなかった。(ドストエフスキー自身からして2人も亡くしている)最後の男の子は自殺した。

周知のようにキリスト教は、自殺を非難攻撃断罪して最大の罪悪とみなす。人間は自殺する可能性がある者と全く自殺に縁のない者に分かれる。キリスト教は後者が始めた宗教なのであろう。

マカール自身も自殺の罪をどう思うか聞かれ、「自殺は人間のいちばん大きな罪だよ。」と答える。(新潮文庫、下、p.207)しかしその後マカールはその罪人のために祈ってやるべきだと言う。その寛容的な意見に驚いた。

[自殺について]

この小説には自殺が3件出てくる。1)クラフト、2)オーリャ(オルガ)、3)アンドレーエフ、である。マクシム・イワーノヴィチの物語に出てくる少年も入れれば4人になる。

クラフトには小説の初めの方、デルガチョフ宅の会合で会う。その後のクラフトとの会話があり、アルカージイは情報を得たり文書を入手する。クラフトはロシヤが二流国なので自殺する。自分の国が二流だから自殺する?馬鹿な!と思うだろう。

しかしこれにはモデルがいるのである。デルガチョフは暴動等を目論む秘密結社を組織したドルグーシンがモデルである。アルカージイが熱弁を奮った会合はその集まりである。ドルグーシン事件は『未成年』公表の前年、裁判で審理されていた。(新潮社版全集別巻、1980年、p.361~362)クラフトのモデルはその一味のクラメルという大学生であるという。(河出版米川訳全集別巻、昭和46年、p.348)

オーリャの自殺は「スタヴローギンの告白」にある少女の自殺の再現であろう。といってもかなり違って見える。絶望的な状況に陥ったため自殺したと抽象的に言えば共通しているが。

オーリャは上京してペテルブルグの残酷な現実に打ちのめされる。ヴェルシーロフからも侮辱を受けたと思っていた。そのあげくの自殺である。正直、オーリャのような人間は自殺しそうもないように思えるが、ドストエフスキーは絶望が昂じるとどんな人間でも自殺すると見なしていたようだ。

創作ノートに次の様な文がある。

「なんのために首をくくって死んだかというオーリャの説明は不十分である、と言われている。しかしわたしは愚物どものために書いているわけではないのだ。」(創作ノート、p.391)

続いて注に「「オデッサ通報」に二度にわたって掲載されたゲルツォ=ヴィノグラートスキーの『未成年』評が、ドストエフスキーには頭にきたようである。」とある。

アンドレーエフと書いても、誰それ?と思うであろう。これはアルカージイがランベルトの家に着いたら(第3篇第5章第2節)戸口にいた二人組の一人である。一人が美青年のトリシャートフで、小説の大詰めの活劇で味方する。もう一人の背の高い男がアンドレーエフである。ほとんど名で呼ばれず、のっぽである。ランベルトの手下なのか、たかっているのかわからない連中である。

主人公が出くわす二人組、といったらカフカの『城』に出てくる二人の助手、また『鏡の国のアリス』のトゥイードルダムとトゥードルディーを思い出す。

このアンドレーエフはエピローグで次のように書かれている。

「のっぽはピストルで自殺したのである。」(新潮文庫、下、p.597)

以上の他、最後の活劇では他殺未遂、自殺未遂、両者合わせて心中未遂が起こる。未遂で済んだので死んでいない。

[社会?経済?資本主義?]

現実的な小説

ドストエフスキーは、雑誌に載った『未成年』評を知人ストラーホフから聞いた。それを妻アンナに書簡で書いている。そこには「これまで人びとはドストエフスキーの創造する典型をいくらか幻想的なものとして受けとってきたが、今やそれらが深く現実に根ざしたものであることを率直に認識すべき時期にきているのだ、といった種類のものらしい。」(1875年2月8日、新潮社版全集第23巻、1980年、木村浩訳、p.203)とある。

この評では『未成年』が深く現実に根ざした小説になっているとある。どういう意味か。これはドストエフスキーの小説の特徴である「登場人物はすべてなにかの精神病や道徳的倒錯をわずらっている人間ばかり」(クロポトキン『ロシア文学の理想と現実』)という欠点が『未成年』では免れているという意味であろう。

今、クロポトキンの批判の観点から欠点と書いた。しかしながら、この特徴、例えばピョートル(悪霊)やスメルジャコフ(カラマーゾフ)やその他の登場人物は確かに正常とは言えない常軌を逸している連中だが、それがドストエフスキーらしさになっている。これに比べ『未成年』の人物たちはまともである。異常な登場人物たちを問題視すれば現実的な小説になった。

しかし現代では他の小説がドストエフスキーの傑作と見なされているから、『未成年』は物足りないという評価が出てくるのだろう。

社会

ドストエフスキーは前作『悪霊』後、次の様な批判を進歩派の評論家ミハイロフスキーから受けたと工藤精一郎の解説にある。

ドストエフスキーの小説には狂気じみた連中が出てくる。しかしロシヤの現実は鉄道網が発達し、至る所に工場や銀行が出来ている。経済の富という悪霊が、つまり平和な市民で悔悟などしない者たちが集まって、民衆の真理を引き裂いている。富の狂信者たちをなぜ描かないのか。

簡単に言ってしまえば、ロシヤで進行中の資本主義の発達による問題をなぜ取り上げないのか。神だの悪霊だのではなく、社会に目を向けよとの指摘であろう。

この評がドストエフスキーに影響を与えたとある。『未成年』でそれに応えていると言えるか。

ミハイロフスキーの指摘を待つまでもなく、ドストエフスキーの小説はあまり社会を描いていない、と言ったら異論があるかもしれない。以下の様な意味である。

ドストエフスキーでも誰でも、生きた時代、社会の制約を受ける。19世紀後半のロシヤの社会はドストエフスキーが生き、小説の舞台とした。その社会はどんなものであったか。

ドストエフスキーの小説を読む限り、理想とは程遠い社会であった。

イワン・カラマーゾフは神は認めるが、神の作った世界は認めないと言っている。(第5篇「プロとコントラ」第3節「兄弟、近づきになる」)あまりに現実がひどいから。

キリーロフが人神論を考え出したのは、キリストを見殺しにした今の神を認めないからだと言うが、現実のひどさもそれに含まれていると思われる。

ソーニャは家計を助けるため娼婦になる他はなかった。ラスコーリニコフはソーニャに、幼い妹のポーレチカも同じ運命をたどるだろうと嫌がらせに聞こえる予想を言っている。本作のオーリャも仕事を捜して奔走したが、ソーニャと同様の仕事を紹介されるのみである。

国家の体制も全くなっていなかった。20世紀になってから維新後40年も経っていない新興国家の日本に負けるくらいである。その約10年後には革命が起こり、ロシヤ帝国は崩壊した。レーニンはその残骸の上に社会主義国家をつくった。ロシヤ革命と言われてきたが、ロシヤ帝国の自壊と言った方がいい気がする。

このような社会を、何か人の力で変えて行こうという発想はドストエフスキーになかった。

ソーニャに対してラスコーリニコフは、自殺か精神病院に入るか開き直りか、そのいずれしかないと思っている。本作のオーリャは自殺した。

西洋流の革命、あるいはそれ以前に社会を破壊しようとする連中を『悪霊』で完全に否定している。

それではどうしたらいいのか。ソーニャが神様がいなかったらどうなるでしょうと言っている。信仰による救いしか期待できないのである。

本当に神がいるならどうして現実はこんなにひどいのか。この必ず持ち出される疑問をドストエフスキーは、最初の妻マーシャ(マリヤ)が亡くなった際の有名なメモ(1864年4月16日、死亡は前日)で次の様に書いている。

「(なぜキリスト教が地上を支配していないのか、人間は苦しんでいるのか、という疑問は)なぜならこれは人間の未来の、究極の生活の理想であって、地上においては人間は過度的状況にあるからである。それは到来するであろうが、その到来は、目的が達成され、人間が自然法則にもとづいて最終的に娶らず、稼ぐ[犯す]ことのない他の天性へと生まれ変わって後のことである。そして、第二に、キリスト自身がその教えをたんに理想としてのみ説いているのであって、みずから、世の終わりまで争いと発達はつづく(剣のおしえ)と予言された。けだしこれは自然法則だからである。なぜなら地上にあるのは発達しつつある生であるが、かの地にあるのは(以下略)」

(新潮社版全集第27巻、1980年、p.323)(注で剣のおしえとはマタイ10-34、ルカ12-51などにあるキリストが来たのは平和でなく戦いをもたらすため、を指すとある)

「娶らず、稼ぐことのない他の天性」とはルカ20-35にある。復活に相応しい人々を指す。

ドストエフスキーは問題の解決を社会に求めず、個人の内面をより重視したのである。

昭和時代に書かれたドストエフスキー論を読んでいたら、政治、革命、組織(昭和時代の一時期、組織と人間という議論が流行した)などに関係づけて論じていた。しかし何かずれているような感じがして途中で読むのを止めてしまった。その論者はそういう観点に興味があったのだろうが、自分は共感が持てなかった。

ドストエフスキーに影響を与えたバルザックは別頁(「ドストエフスキーに影響を与えた作家」)のところで書いたように、社会や経済に関わる作品を多く著した。同じフランスの19世紀後半の作家エミール・ゾラ(1840~1902)はどうか。フランス第二帝政期の社会の諸相を多くの小説で描いた。正直ゾラの小説は主人公よりも背景や環境の方がより詳しく書いてあると思わせるものがある。当時のフランスの社会を知りたければ勉強になる。ドストエフスキーのように登場人物が小説の関心そのものとは対照的に見える。

序でながらゾラはドストエフスキーよりかなり年下だが、1870年代後半にはロシヤでも人気になったそうだ。筑摩版小沼訳全集第17巻p.192の注に、1875年からツルゲーネフの斡旋で、露雑誌に寄稿するようになり、ゾラは本国に劣らず、ロシヤでも人気となった、とある。

ドストエフスキーのゾラへの言及は公表物では『作家の日記』1876年7・8月号第4章3にある。フランスの出生率を論じる際、『パリの胃袋』(1873)に労働者の結婚の生態が書いてある、とある。非公表物では「手帖」の1874~1875の「時間があったらエムス図書館で次の本を読むこと」に「ゾラの小説について」とある。

それで実際に読んだ感想を妻アンナに書簡で送っている。

「(図書館で)ゾラを借りた。というのはここ数年ヨーロッパ文学をないがしろにしてきたからだ。ところが、どうだろう、とても読むにたえない。実にひどい代物だ!ところが、わが国じゃゾラのことを大文豪のように喧伝して、リアリズムの明星などと言っている。」

(1876年7月15日、新潮社版全集第23巻、1980年、木村浩訳、p.301)

先に挙げた『作家の日記』でも「わが国ではリアリストと呼ばれているゾラ」とある。何とかの勘繰りだが、評価されているゾラに対して同じ小説家として、素直になれなかったのかと思ってしまうのである。

フランスでなく同じロシヤではどうか。

ドストエフスキーのライバル、ツルゲーネフの小説を読むと、余計者、ニヒリスト、独立運動の闘士、「人民の中へ」運動の共感者などが出てくる。これらは当時のロシヤの問題である。ツルゲーネフを読めば当時の社会が分かる。

ドストエフスキーでも実際に起こった事件などを元にして小説が書かれている。ただ登場人物の考え、行動を描くといった面が強い。『未成年』が農奴解放等改革の後の混乱し無秩序となった家庭や社会を描いてる、と言えばその通りであろう。しかし具体的なところを挙げろと言われたらどう答えるか。偶然の家庭などは当時の社会問題の一つかもしれないが、全体として以前の小説と比べそれほど社会が書かれているか。先に『未成年』では異常な人間が出てこず、それで現実的な小説であると書いた。これが他の小説と比較して社会を描いていると言える根拠になるのだろうか。

経済

ドストエフスキーの後期長篇小説が書かれた時代はロシヤでも資本主義が発達していった。明治維新以降の日本の文明開化の時代と重なっているので我々は関心が持てる。

資本主義を推し進める技術のうち、生活に関係が深かったのは鉄道の発達であろう。19世紀は蒸気機関が利用されるようになり、経済を発達させ生活を変えた。(20世紀は何と言っても電気の利用であろう。)本作と同年に発表された『アンナ・カレーニナ』では主人公の出番は鉄道に始まり、鉄道に終わる。わが国で初の新橋横浜間の鉄道開通は明治5年であり、『悪霊』の発表時期、本作の3年前である。

本作でも鉄道株券偽造事件が起こり、登場人物の何人かが逮捕される。これは前年1874年2月に裁判所で審理されていた、タンボフ=コズロフスカヤ鉄道会社の株券を偽造した事件(新潮社版全集別巻、p.352~353)を元にしている。

鉄道の株券の問題にしても、ドストエフスキーが書くと新聞でいうと経済面でなく社会面の記事のような扱いになる。

ドストエフスキーの小説で金を入手すると言えば、ヴェルシーロフがそうだったように遺産を相続するとか(老公爵の遺産を張り合う女二人もそうである)、アルカージイがしたように違法の賭博に手を出すとかになる。全く資本主義的でない。

主人公のアルカージイがロスチャイルドになるため蓄財に励む。これが資本主義精神の表れというのか。アルカージイの主観的な意図よりも蓄財それ自体に意味があると理解するのか。

『死の家の記録』(1860~)にある、金に関する考察を覚えているだろうか。

囚人の間で金というものは非常に大きな力を持っていた。官給品で生活できるから要らないのではないかという上司の疑問は正しくない。もし金を稼ぐ可能性を一切奪われたら、発狂するか、くたばるか、凶悪犯になる。金より大切なものと言えば自由くらいだ。囚人という者は自由意志のない人間である。しかし金を使うことによって自分の意志で行動しているのである。金で何かが買える、できるという、この意識で他人に優越感を持てるのである。(『死の家の記録』第1篇第5章「最初のひと月」)

ドストエフスキーの金銭(貨幣)哲学は面白いが、それはそれとして、『死の家の記録』に書かれた金に対する理解とアルカージイの金銭観はどの低度違うのだろうか。共に今より自由にさせてくれる、と抽象的に言えば同じである。

アルカージイの発想は資本主義の発達を見て思いついたのかもしれない。

貨幣を特殊なものと考えがちだが、ある程度他人と交換経済が成り立っているところであれば、未開社会でも貨幣にあたるものが存在している。

ドストエフスキーは、経済の実態に精通していたわけでない。いや経済についてはほとんど知らなかった。ドストエフスキーの小説の通信販売や、雑誌「作家の日記」の発行は妻アンナが引き受けていた。

この小説の創作ノートでも次の様にある。書かれなかった案ではあるが。

「・・・「未成年」は、た〈と〉え〈ば〉、どのようにすれば株式募集の際にその気になれば金儲けができたかと、その秘訣を打ち明ける。詳細はアンナ・グ〈リゴーリェヴ〉ナにきいてみること。(「詳細は」から「みること。」まで傍点。)(以下略)」

(創作ノート、p.34)

ドストエフスキーは生涯小説家であり、執筆以外では雑誌の編集に携わったくらいである。雑誌も兄との共同作業であり、実務面は兄が担当していたのではなかろうか。「市民」誌も編集のみの参加だった。

「《市民》はメシチェルスキー公の承諾なしには一編も載らなかった。ドストエフスキーは単なる編集人で、「編集人兼発行人」と書名はあるものの、管理者ではなかった。」

(新潮社版全集別巻、p.332~333、編訳者松浦健三による補正)

メシチェルスキー公とは《市民》誌の所有権者。

バルザックは本格的な小説家になる前に、何度も事業を興し、その度に失敗していた。ゾラは20歳代初めに書店に勤務していたくらいだが、どの小説も書く前に徹底的に調査していたという。

ロシヤではフランスほど経済が発達していなかった。それにしても資本主義が浸透しつつあった時期である。経済についてあまりドストエフスキーが書いていなくてもそれはそれでいい。誰しも自分の得意分野でしか才能を発揮できないから。

それでも興味深いというか不思議な、経済の未来についてのヴェルシーロフの論考がある。アルカージイから国家はどうなるかと聞かれて以下のように話している。

国家の予算は均衡し黒字なのに、なぜか経済は混乱状態になる。支払い停止になる。債権者である保守層は黙っていない。経済は破産し、ユダヤ人が来て王国を築く。無産者階級が戦争を始める。何十回も株主を撲滅させる。その後に無産者階級が株主の地位に就く。しかしまた破産が起こる。それから先、どうなるかは不明、黙示録でも見ろ。(第2篇第1章第4節)

読んでもよく分からない文である。原因不明で経済全体が混乱し、破産が起こる。戦争して無産者階級が支配者の位置に就くが、また同様の混乱が起きる。

今までの支配者(資本家)から無産者階級への支配の交替といった点ならマルクス主義と同じだ。もしかしてこれはドストエフスキー流のマルクス主義、あるいは共産主義一般

の理解なのだろうか。先に挙げたゾラはその小説『金』(1891)で、登場人物にマルクス主義の階級闘争史観を言わせている。ドストエフスキーよりも20年も後でフランスだから、マルクス主義の理解が進んでいたのであろう。

小説に出てくる数字について気になったので書く。

この『未成年』でマカール老人がヴェルシーロフからせしめた金をソフィヤのために取っておいた。ソフィヤがヴェルシーロフより長生きしたら、無一文になる。「そのときに、利息でもうとっくに倍になったこのマカール・イワーノヴィチの三千ルーブリが生きるわけで(以下略)」(新潮文庫、上、p.278)とある。

このとっくに倍になった、が現在を指すとしたら、約20年間で倍になったわけである。年率を計算すると3.5%になる。当時のロシヤは3%程度の経済成長をしていたのか。最近の日本などマイナスから良くて2%程度の成長であるが。と当初思ったが外国の債券で運用していたかもしれない。19世紀のヨーロッパやロシヤの経済史を知らないからこの辺でやめる。

[小説の書き方]

『未成年』の創作ノートには、小説の書き方の心得と言うべきメモがある。

「長篇小説を書きおろすためには、なによりもまず作者が実際にその心で経験した一つの(一つのに傍点)、あるいはいくつかの(いくつかのに傍点)強烈な印象を貯えておく必要がある。ここに詩人の役割がある。《これ》この印象からテーマ、プラン、均斉のとれた全体像が発展してくることになる。芸術家と詩人はそれぞれの仕事において――どちらの場合にも、互いに助け合うものではあるけれど、これはもう芸術家の仕事と言うべきである。」(創作ノート、p.10~11)

ここで詩人の役割とはモームのいう霊感であり、全体像を整える芸術家の役割がドストエフスキーでは弱かったという指摘を思い出す。

また以前の長篇小説を踏まえて次の様に言っている。

「小説の流れの推移を通じてつぎの二つの基準をかならず(かならずに傍点)守ること――

第一の基準(傍点)。『白痴』や『悪霊』がおかしたような誤りを避けること。つまり、〈数多くの〉副次的な出来事が舌足らずの、ただほのめかすだけの、いかにも小説でございといった形で表現されていること、真実をずばり(真実をずばりに傍点)と説明するかわりに、さまざまな事件や場面を並べ立てて、これでもかこれでもかとだらだらと引きのばし、それでいながら説明はぜんぜんしないで、推測とほのめかしに終始するといった、そうした誤りを避けること。いずれも副次的なエピソードなのだから、読者の注意を大きく惹きつけるほどの価値など、もともとなかったのだ。いやそれどころか、むしろ反対に、田舎道に迷い込んでしまった読者が、大道を見失い、なにに注意していいか分からなくなってしまったというそのことのために、そうすることによって肝心な目的がぼかされ、説明せずに終わるということになってしまった。

こういうことを避けて、また副次的なことにはもっと少ないスペースを割り当てることとし、思い切りつめて、出来事は主人公の周辺だけにまとめるように務めること。」(同上、p.213)

この後に続く第二の基準とはアルカージイが主人公であるとの確認である。

ここで書いた基準が実際に活かされているかどうかは読者の判断であるが、ドストエフスキー自身はこのような留意の下、執筆していた。

[『未成年』に関する書簡]

本作と同時期に公表されていた『アンナ・カレーニナ』との比較でドストエフスキーは腐っていた。それを妻アンナ宛に書いた書簡は別頁「アンナ・カレーニナ論」に載せた。ここではこれまで挙げていない書簡を紹介したい。いずれも妻アンナ宛てである。

まず公表の前年1874年7月20日の書簡。

「ぼくはここで長編のプランを二つ準備したけれど、どちらに決めたものか迷っている。もし八月のうちにすっかり落ちつくことができれば、下旬には仕事にかかれるわけだけれど、ぼくがどんなことを考えているか、きみにはわかるかい?今日まで自分に課してきたこの苦役のような仕事をするのに、今の体力と健康で果して大丈夫だろうか、ということだ。いや、どんな結果が出るだろう。小説は完成したけれど、健康はやっぱり全般的(傍点付)にやられてしまった、ということにならないだろうか。」

(新潮社版全集第23巻、1980年、木村浩訳、p.189~190)

ここで二つのプランと言っている。一つはヴェルシーロフを中心にすえた話、もう一つは子供(たち)の話ではないかと思われる。

創作ノートの最初の文は「キリスト教徒のハムレット。」である。これはヴェルシーロフの原型と注にある。その後様々なメモが続き、

「子供たちについての、もっぱら子供たちについての、また主人公である子供についての長篇小説」(以上、太字)とある。(創作ノート、p.5)

とあって、その後、p.8に、

「!?!課題。小説を一本化すること――子供たちの物語とこれを一つにまとめるほうが自然ではあるまいか」とある。最終的には未成年を主人公に決めた。

また上記書簡で、ドストエフスキーは自分の健康を心配している。この時ドストエフスキーは52歳である。今の感覚で言えば働き盛りの年齢である。しかし長年癲癇を患い、何度も療養に出かけている。ドストエフスキーは自分の健康がどの程度持つかを気にかけていたのである。

次に小説の連載が始まってから、校正をした後の感想。

「ぼくは校正の一部を見、残りは宿に持ちかえった。この小説を校正で読みかえしてみて、自分としてはあまり気に入らなかった。」

(1875年2月6日、新潮社版全集第23巻、1980年、木村浩訳、p.197)

2月だから小説でも初めの方である。

次に2月8日の書簡に、知人ストラーホフの『未成年』評がある。

「『未成年』はそれほど彼の気に入らなかったようだ。リアリズムの点はほめてくれたが、全体として感じがよくないので、やや退屈なきらいがあるという。一般的にいって、彼は極めて筋のとおった誠実な意見をいろいろと述べてくれたが、ぼくはそんなことには少しもたじろいでいない。というのは、次の第二編、第三編で連中の考えが間違ったものであることを証明してみせるつもりでいるから。」(同上、p.203)

連中の考えが間違ったもの、の連中とは『未成年』に批判的な者か、ドストエフスキーが進歩派の雑誌に載せたので批判している者であろう。続いてこのサイトの前の方に書いた、『未成年』が現実的な小説だとの評を述べている。

2月9日の書簡ではネクラーソフが『未成年』を褒めていると報告。自分の編集している雑誌に載っているのだから当然にも思えるが。アルカージイとリーザの談笑しながら帰るところが一番気に入ったと言う。(現代の読者も同感する人が多いのではないか)自殺や母親の物語は完璧の極み、タチヤナ・パーヴロヴナの家に身を隠す章が一番弱い、がネクラーソフの評だった。

6月13日の書簡はドストエフスキー自身の評価がある。

「・・・しかし、長編がいつ完成するかという想いが、ぼくをすっかり途方にくれさせている。いまさら期日をおくらせるわけにはいかないし、金も必要だし。アーニャ、この冬の生活はどうなるだろう、いったいどんなことになるのだろうか。なにしろ、文学界では誰もかれも僕に背をむけてしまったからね。ぼくだって連中の後なんかについていく気はない。Journal de St. Petersburgまでがはじめちょっと『未成年』をほめただけで、きっと誰かが悪口をいうように指図をしたのだろう、最近号では第二編の終わりがだれていて、”et il n’y a rien de saillant”(少しも傑出したところがない)と書いている始末だからね。そりゃ、どんな発言をしてもかまわない。効果が多すぎると非難してもいいさ。しかしね、傑出した(サイヤンと振り仮名、saillant)ところがないとは断じて言えないはずだ。それにしても、あの長編が失敗だったことは自分でもわかっている。あれはみんなの礼節を重んじながらの、軽蔑の念のもとに葬りさられるだろう。いや、もう結構だ。いずれ未来が証明してくれるだろう。ぼくは未来へのエネルギーをこれっぽちも失ってはいない。」(同上、p.252)

「文学界では誰もかれもぼくに背をむけてしまった」とは筑摩版小沼訳全集第17巻のp.131の注に「『未成年』はそれほど不評ではなかったが、「ロシヤ報知」や「市民」がこれを黙殺したことがよほどこたえたものであろう。」とある。

筑摩版小沼訳全集第9巻『未成年』の訳者あとがきに次の様にある。

「『未成年』に対する論評は、ほかの大作にくらべて比較的に少なかった。(この後、論評がなされた雑誌等名が挙げられている)

『未成年』がほかの作品にくらべて神秘化されることをまぬかれたのは、それがニェクラーソフの『祖国雑誌』に発表されたからであることは、いまでは定説になっている。」(同書、p.583~584)

「神秘化されることをまぬかれた」の意味かよく分からないし、古い時代(昭和37年)の発行であるから今でも定説かどうか知らない。

ネチャーエワ編『ドストエフスキー 写真と記録』(1986、論創社)という本には、作品ごとに重要な本文や書簡などの抜き書きがあって作品の全体像を捉えるのに役に立つ。特に同時代の評が載っている。これは他の本にはないので貴重である。ところが『未成年』に関しては評が載っていない。あまり評判にならなかったとはここでも分かる。

『未成年』に対する評が少なかった理由の一つは進歩派の『祖国雑記』に発表されたためか。評論家に進歩派が多ければ、同じ陣営の雑誌に載った小説ならあまり言わないだろうから。『悪霊』などはボロクソに叩かれた。

『未成年』を進歩派の雑誌に発表したので、保守派である、長年の知人(友人)のマイコフやストラーホフが不快感を露わにしたと「アンナ・カレーニナ論」のところで書いた。松本清張が「文藝春秋」に発表して何とも思わない日本人からすると、当時のロシヤの思想対立は深刻だったように見える。

好きの反対は嫌いでなく無関心と言われる。せっかく書いて公表したのに黙殺されれば、著者として心が折れるだろう。『白痴』の出来も著者本人は満足できるものではなかったが、読者が認めてくれた。『未成年』は好意的な評価を得られず、失敗作と言っている。読者の評価は変わるものである。『白鯨』や『嵐が丘』も公表当時は無視された。もっとも『未成年』は現在でもそれらの作品ほど評価されていないが。

『未成年』を著者の代表作とか最高傑作という人はいないようで、むしろ評価しない意見が目に付く。「『未成年』に対する評価は、概ねこれを「失敗作」とみるのが定説である。」(亀山郁夫『瓦解と再生のヴィジョン』「現代思想」2021、12月臨時増刊号、p.384)だそうだ。本小説について長々と述べてきて、作者も専門家も失敗作と言っている、で終わっては何だと思われるかもしれない。ただロシヤ文学者の北垣信行はその訳書の解説で、『白痴』などと較べて遜色があるとは思えないと言っている。

それでもいかにもドストエフスキー的な小説であるし、青年アルカージイの青春彷徨の書と読めるし、ヴェルシーロフの創造など他の小説にない要素もある。

ドストエフスキー好きなら読んで自分で判断すれば良いと思う。後期長篇の中では最も読まれていないので、初心者にドストエフスキーをよく知っていると思わせるために使えるかもしれない。

[翻訳について]

工藤精一郎訳

新潮文庫、上巻、昭和44年、520頁、360円(昭和49年9刷)、

下巻、昭和44年、あとがき、514頁、220円(昭和46年4刷)

新潮文庫、改版、上巻、平成20年19刷、632頁、781円、

下巻、平成20年17刷、あとがき(工藤精一郎)、解説(佐藤優)、633頁、781円

新潮文庫の『未成年』は長らく品切れとなっていた。亀山訳の『カラマーゾフ』が話題となり、ドストエフスキーへの関心が高まったせいか、平成20年第19刷で改版して活字も大きくなり復刊された。

新潮世界文学第14巻、1968年、709頁、1,200円

月報:

武田泰淳「悠々たるいそがしさ」

安岡章太郎「家並みの思想」

水野忠夫「ソヴェトにおけるドストエフスキー研究の現状」

松浪信三郎「ドストエフスキーと実存主義II 人間はつねに未成年である」

米川正夫訳

岩波文庫

上、1976年、417頁、400円

中、1976年、311頁、300円

下、1976年、448頁、500円

小沼文彦訳

筑摩版小沼訳全集第巻9巻、昭和37年、584頁、1,300円(昭和42年第6刷)

筑摩版小沼訳全集の記念すべき第1回配本。なお同全集の最終回配本が第19A巻『未成年』の創作ノート(1991)である。29年後になる。その後、補巻『未公刊ノート』を1997年に出した。

月報:

埴谷雄高「ドストエフスキーと私 1」

椎名麟三「未成年の理念」

岩間徹「ドストエフスキーの時代 1」

北垣信行訳

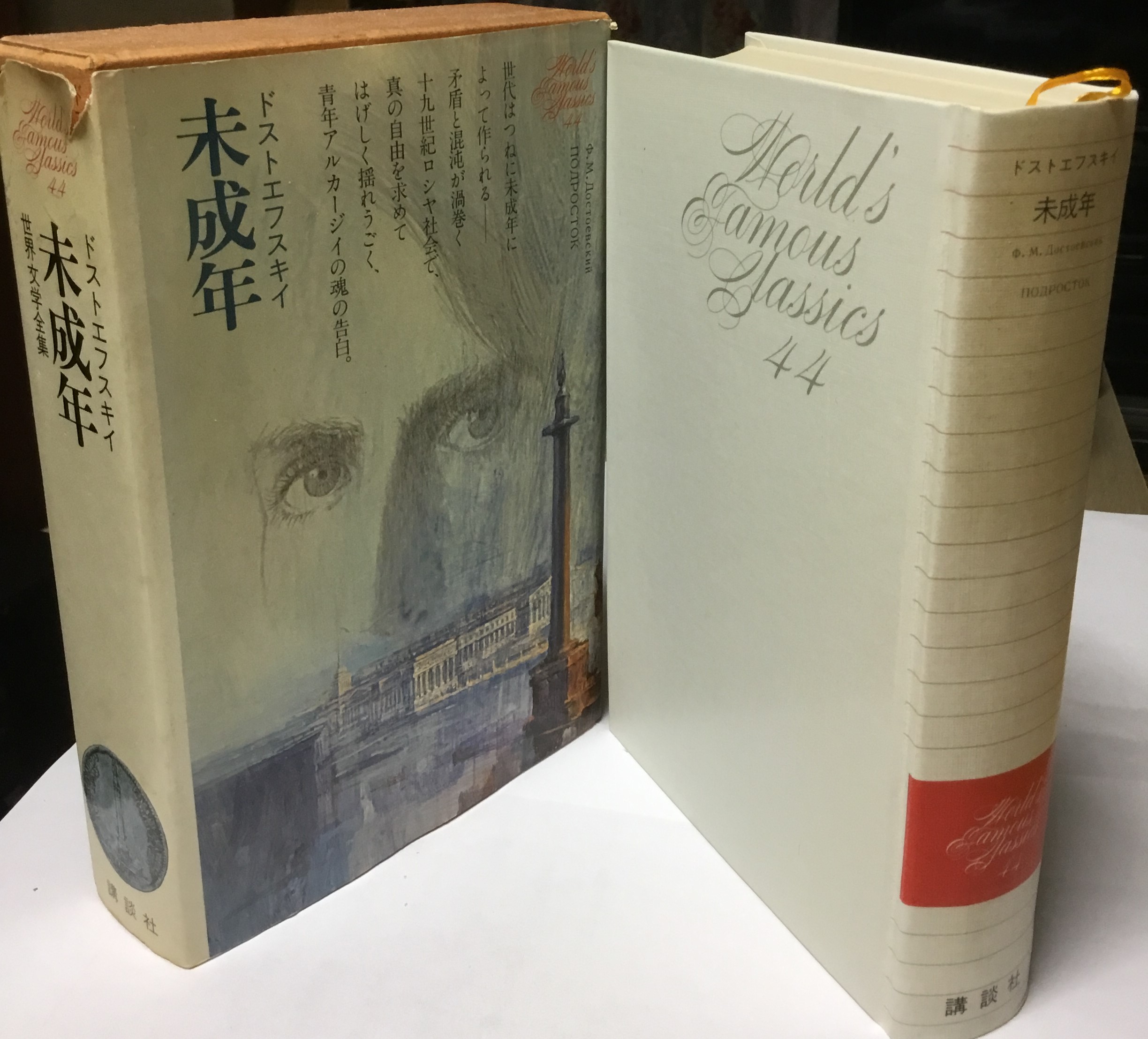

講談社版世界文学全集第44巻、1977年、717頁、960円

冒頭にカラー写真4頁、ドストエフスキイ像(メルクーロフ作)、残り3頁はレニングラード風景

解説・解題・年譜〈付・参考文献〉

亀山郁夫訳

光文社古典新訳文庫

1 2021年、読書ガイド、511頁、1,188円

2 2022年、読書ガイド、398頁、1,078円

3 2023年、読書ガイド、年譜、訳者あとがき、597頁、1,400円

他に全集として

河出版米川訳全集第11巻(昭和44年)

工藤精一郎訳新潮社版全集第13~14巻(1979)

『貧しき人々』から『鰐』までは

こちらへ

『罪と罰』等は

こちらへ

『白痴』等は

こちらへ

『悪霊』は

こちらへ

『カラマーゾフの兄弟』は

こちらへ

ドストエフスキー全体のトップへ