1879~80年「ロシヤ報知」に連載。

最後の小説。文字通り文豪の芸術の集大成と言える。続篇を書くつもりでいたが、その死によって果たされなかった。続篇とは本篇に当たる小説、今残っているのは主人公の青春期の1瞬間、確かに数日間の話。

[梗概]

地主フョードル・カラマーゾフの三人の息子、長男の軍人ドミートリイは情熱、次男学生のイワンは知性、三男僧侶のアリョーシャは信仰を体現する。三人の息子は父親の住む田舎で家族再会する。フョードルの私生児といわれるスメルジャコフは下男として働いている。

小説はフョードルとドミートリイの、愛人グルーシェンカ及び財産を巡る確執、更に父親が殺害され、ドミートリイに嫌疑がかかり裁判となる、あたりが大きな出来事として進行する。

さらにアリョーシャの師ゾシマ長老の生と死、信仰に関するイワンとアリョーシャの議論、少年たちの挿話など、ドストエフスキーの芸術全部が入っているといった感じの小説。

[感想みたようなもの、というより気になった点]

この小説の評価については語り尽くされている。ここでは気儘な思いを書く。

続篇について

つくづく思うのは、読めるのは第一部に当たる部分しかなく著者が続篇を書かなかった(書けなかった)、これほど残念なことはない。なにしろ著者自身が主となるのは続篇だと言っているくらいだから。正直、カラマーゾフの続篇が書かれなかったことは世界文学史上最大の痛恨事ではないかと思えるくらいだ。

そのためカラマーゾフは自分にとって、およそ続篇なしには評価というものが全く考えられぬほど不完全な作品なのである。もちろん残されている部分だけでも傑作である。だからこそ思うのである。

それが続篇など考えられない小説と言っている人がいるのである。つくづく無欲な人だと思う。もちろん続篇が考えられない、とはこの小説が傑作であること、完璧性を誉めて使っているのである。しかし完璧であればあるほど、傑作であればあるほどさらに読みたいと思うのも自然ではないか。

別に元々続篇が考えられないと発言した評論家(小林秀雄)を批判したいとかわけでない。ただこの言い方はよく引用される。それで脱線ながら、なぜもういいといった発想になるのか少し考えてみた。

現に読める作品だけで、お腹一杯でもう受け付けられないのか。これは日本人の広い意味での貧弱性のため?実際に欧米人に接するとエネルギーの凄さに圧倒される。いや文学作品のスケールの違いを彼我で見れば明瞭であろう。具体的にはドストエフスキーと私小説を挙げれば一番わかりやすい。それとも高望みを警戒視する、戒める風潮のせいか。幸福感についても日本人は「人間すべて十分な満足を望んだり、また、満足で幸福な状態に居ることは、罪悪ではないが、危険であり、苦しみの元とされているのである。」(南博『日本人の心理』岩波新書、昭和28年、p.42)のだそうである。随分ドストエフスキーから離れてしまったのでもうやめる。

もう少しこの作品に即して考える。そうすると既に完結性が高い、それで発展する必要もなかろうとなる。主要人物のうち、フョードルとスメルジャコフは舞台から姿を消してしまっているし、ドミートリイは自分の罪を認める。イワンはあんな状態になってしまった。しかし自分には物足りない感は拭えない。

いや、ずばり言おう。ステパン・・・ではなくてアリョーシャ・カラマーゾフである。

アリョーシャはこの小説の主人公なのである。大体この小説は「わが主人王アレクセイ・フョードロウィチ・カラマーゾフの伝記を書き起すにあたって」という作者の言葉から始まるのである。

しかしながら正直なところ、この小説でのアリョーシャは相対的にいって影が薄い。小説で一番目立つ活動、手足をバタバタさせるのはドミートリイだし、フョードルは面白い。以前どこかの掲示板でフョードルほど面白い人物はドストエフスキーの作品の中になく、早々にいなくなってしまうのは残念と書いてあった。同感である。

イワンはドストエフスキーの小説の定番人物でどうしても彼のような存在が必要である。カラマーゾフの三人の兄弟は作者の分身である。ドストエフスキーは近代人であり能天気にキリスト教を盲信していたわけではなかった。どうしてもキリスト教に対する不信は出てくる。それをイワン(的な)人物によって代弁させている。仲間内しか通用しない話をしても全く説得力がない。キリストを信じる者は救われる、信じないと地獄に堕ちますなどという街頭演説を聞いてもしらけるだけである。真剣に議論するなら自分の反対者に耳を傾かせるものにすべき。イワンのような<敵>が必要である。しかもイワンは宗教を信じられない我々現代人の代表でもある。実際『大審問官』の章でもアリョーシャはイワンに何も言えないではないか。

しかるに主人公のアリョーシャは狂言回しのような感じしかしない。良く出てくる。ゾシマ長老との関係やら子供たちとの接触やら。彼の積極的言動として印象に残っているのはローマ・カトリックを罵倒する正教原理主義者みたいなイメージである。(第二部第五篇第五節)

印象が薄いと思う一つの原因は彼が善人だからである。良い人というのは退屈で、人の関心を集めない。ドストエフスキーの作品ではムイシュキン公爵が同様の人物であるが、ムイシュキンは主人公なのでそれなりの役割を示す。それに対してアリョーシャは話の進行役の役割の面が強い。今残っている小説だけではアリョーシャを評価しにくい。

アリョーシャは善人設定されており、みんなに好かれる人物として描かれる。ただそれだけではもの足りない。

それは書かれるべきであった続篇を読めばわかった筈である。アリョーシャを本篇たる続篇で活躍させる予定であった。だから前篇では大したことなくてもよかったのである。

これが続篇が必要な理由である。

それだけでない。ドストエフスキーの構想ではアリョーシャは続篇で革命家となり、成長した子供たちと皇帝暗殺を企てるという。すごい話である。なにしろ敬虔な筈のアリョーシャが革命家になるという。ラスコーリニコフのように否定的に描かれていた人物が更生の方向へ行くというならわかる。それが逆である。まさかアリョーシャをスタヴローギンのような救いのない終わらせ方にしなかったであろう。これは完成していたら『悪霊』の発展形のようなものにもなったかもしれない。

だから続篇が読めないほど悔やまれることはない。

書かれなかった話について妄想を膨らませてもしょうがないと言われるかもしれない。しかしカラマーゾフに関心があれば続きを考えてしまうだろう。

続篇について専門家が色々書いているのももっともに思える。

続篇のことを考えるとこのように欲が出てくる。しかし残っている作品が傑作であり、ドストエフスキーの小説の集約となっていることは上に書いたとおり。

ドストエフスキーの長編小説をワーグナーの『ニーベルングの指環』に例えるなら『神々の黄昏』にあたるのがカラマーゾフであろう。

これ一作でドストエフスキーの真髄が味わえる、お徳用パックといった感じの小説なのである。

続篇の構想はどこにあるのか

上に述べたように、書かれなかったカラマーゾフの続篇の荒筋は次のようだと度々目にする。

俗世間に出たアリョーシャは後、革命家になり皇帝暗殺を企てる。成人になった、第10篇の「少年たち」が協力する。アリョーシャは逮捕され処刑される。

一体この筋はどこに書いてあるのか。

まずドストエフスキー自身の著作には一切書かれていない。創作ノートにも、書簡にも、その他の雑記の類にもない。

それでは都市伝説なのか。

自分が読んだ続篇構想はグロスマンのドストエフスキー伝にある。2種ある。

「A・Г・ドストエフスカヤの証明によれば、「最初の数巻の最後のページから二十年が経過しているはずであった。事件は八〇年代に移っている。アリョーシャはもう若者ではなくて、リーザ・ホフラコーワとの複雑な心理的ドラマを経験した大人である。ミーチャは出獄して帰って来ようとしている・・・」」

(グロスマン『ドストエフスキイ』(1965年)、筑摩書房、昭和41年、p.411、北垣信行訳)

この辺り、生前のアンナ夫人に取材したグロスマンならではの記述である。続けて有名な案が書いてある。A・S・スヴォーリンの証言である。

「・・・彼は自分の日記で、フョードル・ミハイロヴィチは彼に一八八〇年の二月二十日にこう語ったと伝えている。

彼はアリョーシャ・カラマーゾフが主人公となる長編小説を書くつもりだった。ドストエフスキーは主人公を修道院から出して、革命家にしようと思っていた。主人公は政治犯罪を犯し、処罰される。そして、真理を追究し、当然ながら、そういう探求をしているうちに革命家になるはずであった。」(同上、同ページ)

続けてグロスマンは、次の様に書いている。リーザとの恋の傷心で、同胞への奉仕に意義を求める。当時の社会の雰囲気で革命家になる。国内のあらゆる不幸が消え去るはずの全国民の蜂起を呼び起こす皇帝暗殺の考えに引きつけられる。アレクサンドル二世の暗殺計画に加わり、断頭台にのぼる。当時のロシヤの史詩の主人公は没落する権力と犠牲的な若い世代の時代全体の悲劇を開き示す。

なお新潮社版全集別巻、年譜、1980年は同じグロスマン編であり、同巻p.298にスヴォーリンがドストエフスキー宅を訪れ談笑して云々、上と同様の続篇構想が書いてある。

アリョーシャの皇帝暗殺については、関連する情報がある。遡り、『罪と罰』公表時期に起きた皇帝暗殺未遂事件である。

1866年4月4日、25歳の青年ドミートリイ・カラコーゾフは、ペテルブルクの夏の公園に散歩に来た皇帝に発砲する。弾は逸れ、直ちに逮捕された。被告に対し8月31日に死刑判決、9月3日に執行された。このカラコーゾフの名がカラマーゾフに使われていると読んだ者はあるだろう。

もし続篇が書かれていたら、このアリョーシャの皇帝暗殺構想は実現されただろうか。その可能性は低いように思われる。スヴォーリンの証言の信憑性の問題ではない。二つ理由が考えられる。

ドストエフスキーは1881年1月28日午後8時38分に亡くなった。

そのほぼ1か月後、3月1日皇帝アレクサンドル2世は暗殺される。ペテルブルクの血の上の救世主教会の建っているところである。皇帝の血の上に建てられたのである。運河沿いの道路を遮るように建てられているのはそのせいである。爆死だった。

皇帝が実際に暗殺されて間もない時期に、検閲制度のあったロシヤで皇帝暗殺を内容とする小説を認めただろうか。いやそれより皇帝崇拝者であったドストエフスキー自身が書く気になれたろうか。あまり考えられないのである。

もう一つ、もし上記の案が伝聞でなく、ドストエフスキー自身のメモとして残っていたとしても案とおり書かれた可能性は低いと思われる。

ドストエフスキーの創作ノートを読んだ者は、当初の案と最終的に書かれ公表された小説との違いを知っている。

一番有名な例は『白痴』で、小説と全く異なる当初案である。『悪霊』の創作ノートの初めの方も面白い。まるで三角関係の、『白痴』に似ているようなスタヴローギンが後のリーザとダーリヤを巡る恋愛の話になっている。シャートフがその恋敵として現れる。この案通りだったらシャートフの出番は小説よりも多かったのではないか。更にピョートルとステパン氏に当たる者まで恋愛合戦に参戦するのである。

他の小説でも創作ノートの案の通り、小説が完成しているわけでないので、続篇も保証の限りでない。ここでアリョーシャの皇帝暗殺構想を意味がないと言っているのでない。いずれにせよ書かれず終いになったのだから何を想像しようが自由である。

以上、書かれなかった続篇について、書かれなかった故に勝手な妄想とも言える話をしてきた。カラマーゾフの続篇が書かれなかったのは残念至極だが、そのぶん、ドストエフスキー好きは妄想を膨らませていい。これもドストエフスキーを楽しむ一つの方法だろう。

大審問官について

第二部第五篇「プロとコントラ」第五節で、イワンがアリョーシャに語る叙事詩。舞台は中世、宗教裁判時代のスペイン。ここにキリストが降臨する。大審問官はキリストに向かい、福音書の考えを攻撃する。

古来「大審問官」は『カラマーゾフの兄弟』の中核と見る意見があり、関心の対象となってきた。

さてこの「大審問官」について手を染めるにあたり、私は、おのが非才のいたすところとはいえ、いささか迂遠なところから、すなわちドストエフスキーの理解とキリスト教の関係にかかわる若干の整理からして、稿を起こすことを余儀なくされている。

すなわちドストエフスキーの理解にあたってはキリスト教の素養が必須の前提となる、そのため非キリスト教国に生まれ、キリスト者でもない我々日本人がどれだけドストエフスキーを理解できるか、の問題である。

これは文学に限らず、西洋の他の芸術、美術にしても音楽にしても同様である。いや一層問題かもしれない。文学は言語情報の一種であるから意味を伝達すればよい(散文では)。しかし音楽、美術は直接鑑賞者へ訴えかける。特に目を通して理解という理性に頼るところがある美術と比較し、音楽は感情というより根源的な感覚によって鑑賞する。そのため宗教曲などを聴いて感動こそすれ理解できているのか、という疑問が出ても当然である。バッハの受難曲を聴いて、自分の理解可能性について疑問を寄こした真摯な学生がいると、音楽の先生が書いているのを昔読んだことがある。我々非西洋人にとってつきまとう問題である。

ドストエフスキーに戻ると我々日本人は完全には理解できない、なぜならキリスト教徒でないから、という意見があるようだ。

ドストエフスキーの小説ではキリスト教の考えが良く出てくる。しかしそれは特殊キリスト教的で、我々には奇妙で理解し難いものであろうか。むしろ普遍的な要素があるから関心を持って読んでいられる。

この本の第一部第二篇第三節以降にゾシマ長老が人々の相談にのる場面がある。あそこでゾシマ長老の言ってることが意味不明か。確かにキリスト教的な言辞は使っているものの、中身はなんらなじみのないものではない。極めて常識的な教訓を垂れている。

一般的に言って社会や時代が異なれば、細部に至るまでの理解は難しくなる。理解できないか勝手な思い込みで誤解する場合が増えてくる。

例えば我が国の古典とされる『源氏物語』はあまりに我々からかけ離れた世界である。『源氏物語』よりドストエフスキーの小説の世界の方が、よほど身近に感じられる。ドストエフスキーはわれらの同時代人と言いたくなるほどである。

ドストエフスキーが誰にでも簡単に理解できると言うつもりはない。

しかし、ここで開き直りとも言える意見を言いたい。なぜドストエフスキーに限って理解が必要だといつも言われているのだろうか。

理解、理解、理解が必要だと常に言われている。

バルザックやデュマ、ジェイン・オースティンの小説、シャイクスピアや古代ギリシアの悲劇を鑑賞する際、何らかの理解が必要だと言われているのだろうか。シェイクスピアやギリシア悲劇なら言われていそうだ。ただ読めば面白い。理解していないところがいくらでもあるはずだ。それでも面白く思う。

ドストエフスキーはなぜ理解が必要だと言われ続けているのか。次の様な理由ではないか。

ドストエフスキーの小説では思想が論じられる。その思想はキリスト教によっている。それでキリスト教の理解が必要だ。

それではなぜこのように言われるのかと更に問いたい。

理由はドストエフスキーを文学でなく、思想書、哲学書、学術書のようなつもりで読もうとするからではないか。デカルト、ヘーゲル、ハイデガーを読んで理解できたかと問うだろう。それと同じ態度で臨んでいるからである。かつてドストエフスキーを哲学書として読んでいた。その残滓と言うべきか。別にそう読んでもいいが、そういう読み方だけではない。

ドストエフスキーは小説だから肩肘はらず読めば良いはずである。読んで面白いと思うか、つまらない、自分に合わないというか、それは人様々である。

ドストエフスキーの理解にはキリスト教の知識が必要だと説く文は今でもよく見る。日本人の潔癖さのためか。まず小説として読んで楽しむ。自分なりの理解で読む。どんな小説でもそうやって読んでいるのでないか。

またキリスト者でない日本人がドストエフスキーを読む必要がないと言う意見があるようだ。別にドストエフスキーはキリスト教の教義を解説したパンフレットを書いたわけでない。小説を書いたのである。だから小説として読めばいい。いやドストエフスキーは小説に託し、キリスト教の教義を書いたのだとの主張があろう。その立場にしても、まず小説として普通に読んだ方がいい。深く掘り下げるのは次の段階である。

もしドストエフスキーを読んで面白い、自分の好みだと思ったら更に深く知りたくなる。そうならキリスト教をより深く理解するため勉強その他をしていけばいいはずである。

読む前からキリスト教理解を説き、無暗に障壁を高くする必要はない。

キリスト教を理解できればそれに越したことはない。キリスト教理解の必要性を説く人は、知っていれば、教えてもらいたいものである。江川卓の謎解きシリーズのキリスト教版ならみんな読みたいと思うのではないか。絵画で図像学や図像解釈学というのがある。聖書やギリシャ神話の寓意を読み取るなど。あれに似たようなものでドストエフスキーの小説のキリスト教解釈をする本が欲しいものだ。

ともかくキリスト教理解の呪縛に囚われることなく、まず小説として読んでもらいたい。

さて本題の「大審問官」に戻る。

キリスト教の理解がドストエフスキーを読む際に必須ではないと述べてきたわけだが、あまりに「大審問官」はキリスト教につき過ぎていないか、と思ってしまう。今まで長々と述べてきたことと逆か!と叱られるかもしれない。

しかし「大審問官」の内容はあまりにキリスト教的であり、その前の「反逆」の節の方がより一般的と思われ、昔から深く感じるところがあった。「神も仏もないのか!」の世界である。

もちろん「大審問官」を宗教に縛られない、一般的な解釈もできる。例えば今手元にある新潮文庫『カラマーゾフの兄弟』(下)、の解説で訳者原卓也が述べていることなどで自分は十分である。

正直、キリスト者でない日本人が「大審問官」を読んでもそれほど大問題と受け止める必要もない気がする。しかし昔から「大審問官」はカラマーゾフの中心だと言われてきたので、真面目に取り組んできたのだろう。更にインターネットで神はありやなしやの問題を、わが事のように考えている(考えらえる)人がいると知り、やや驚いた。「大審問官」を貶めるつもりは毛頭ないが、カラマーゾフの中では第10篇「子供たち」が一番感心したところであり、自分のように思っている人もいるだろう。

ドストエフスキーのキリスト教観

「大審問官」に出てくるキリストは何も答えない。

ドストエフスキー自身がこの答えに関連する思想をカラマーゾフ公表より前、『作家の日記』読者に出した書簡、1876年6月7日付けアレクセーエフ宛で述べているので、気になる向きは参照されたい。

更に本サイトで度々その名を挙げている、1864年、最初の妻マーシャの死の床でのメモにはドストエフスキーのキリスト教観がある。(別頁『未成年』のうち[社会?経済?資本主義]の「社会」に若干引用しておいた)

ポベドノースツェフ宛1879年8月24日の書簡には、無神論的命題(「大審問官」)に対する答えはどこか、の質問に対し第6篇「ロシヤの修道僧」を挙げている。すなわち「大審問官」で否定的側面を書いたのに対し、肯定的側面として「ロシヤの修道僧」を書いたと言っている。十分な答えになっているかどうか、心配している。

この判定は読者に委ねられている。ただ「大審問官」がカラマーゾフ中最も有名な節であるのに対し、第6篇「ロシヤの修道僧」はそれほどでもない。否定的な方に関心があるという要因もあろう。

大審問官の内容

さて「大審問官」があまりにキリスト教過ぎると述べたが、それでもカラマーゾフの一部である。知らないままにしておけない。ただ読んでもよく分からないと思う人がいるだろう。ドストエフスキーの小説は難解だと目にするが、大抵の場合、長篇小説を読み慣れていないせいと思われる。ドストエフスキーの小説は饒舌な分、意味不明なところは少ない。

例外的に普通に読んで意味が良くとれないと思う箇所はキリーロフの人神論とこの「大審問官」ではないか。上に述べたドストエフスキーには理解が必要だと常に言われるのは、多分に「大審問官」のせいではないか。

キリーロフの人神論は『悪霊』のところで書いた。ここでは「大審問官」の内容を述べたい。「大審問官」が分かりにくいのは一つには聖書の知識が十分でないからと思われる。更に論理を追っていくのが簡単でない文が続く。だからといって「大審問官」を分からないまま放っておく、あるいはキリスト教徒でないから関係ない、分からなくて当然とはドストエフスキー好きなら考えないだろう。

キリスト教の装いをまとっているが、普遍的な内容である。以下自分の理解を書いていきたい。

まず何より最初にドストエフスキーは正教至上主義者である、カトリックを不俱戴天の敵とみなしていた、そのカトリックの代表として大審問官を登場させているという点を改めて認識されたい。

「大審問官」のあらすじ、概要と言わんとする論点について述べる。

「大審問官」は、大審問官というカトリックの枢機卿がキリストに対し一人で喋りまくる話である。福音書にある、悪魔の誘惑に対するキリストの回答を批判する。キリストの対応はもっともらしく見えるが実のところ、多数の者を不幸に陥れただけだ。むしろキリストに背いているかもしれないカトリックこそが人々を救っているのである。

論点は、次の2点と思われる。

1)人々は本当に自由を欲しがっているのか。

2)キリストの教えに忠実な者は少数である。その他を切り捨てて良いのか。むしろそれらの多数派の救済こそが必要ではないのか。

まず聖書のマタイ福音書の該当部分について自分なりの説明をしたい。

マタイ福音書第4章1~11節

大審問官が話題にしている悪魔の誘惑(荒野で行なわれたので荒野の誘惑とも言う)はマタイの4章の1節から11節までにある。インターネットで捜せば聖書の原文がすぐ見つかる。短いのですぐ読める。誘惑は三つあって、少なくともそのうち二つは誰でも知っている。同じ話がルカ福音書の第4章にもあり、誘惑の順番が違う。「大審問官」ではマタイ福音書に沿った話になっている。

キリストは40日間(長期間の意)、荒野で断食の修行をした。すると悪魔が現れてキリストを試みる質問をする。悪魔となっているが、キリストの信仰を試す者とも理解できる。聖書の神はよく人々を試みる。イサクの犠牲とかヨブ記とか。後でキリストが神を試みてはならないと言っているが、神の方はよくするのである。

(第一の誘惑)

長い間、断食をしてきたので腹が減っている。悪魔はそこらの石ころを指し「神の子なら石ころをパンに変えたらどうだ」と言う。これは旧約・出エジプト記16章で神がイスラエルの民にパンを与えた話から来ている。キリストの答えは「人はパンのみにて生きるにあらず、神の言葉で生きる」であった。これは旧約・申命記8-3にある言い方である。パンは経済的な充足を表わすのにとどまらず、名声、出世、快楽など現世的な利益を指すと理解できる。現世的利益を地上のパンといい、天上のパンに対比させる言い方を大審問官はよくする。「貧しい者は幸いである、天国は彼らの物である」(ルカ6-20)とは、地上のパンに恵まれない者は天上のパンに恵まれる、の意であろう。物質的現世的利益より信仰が大切であると言っているのである。

(第二の誘惑)

悪魔はキリストを神殿の屋根の上に連れて行き「ここから飛び降りてみろ。神の子なら天使たちが支えるとある」と言う。旧約・詩篇91-11、91-12に神が命じて天使たちが手に乗せて運び、足が石に当たらないよう守る、とある。キリストの答えは「神を試してはならない」であり、申命記6-16の引用である。神が約束を守るかどうかとか、徴(しるし、証拠となる現れ)を求めてはいけない。だから奇蹟を起こして見せない限り、神を信じないなどはもっての他である。

今書いた基準を聖書のキリストに当てはめると矛盾を感じるかもしれない。キリストは多くの奇蹟を行ない、それで信者を獲得したのである。これをどう解釈すべきか。まず思いつくのは、聖書にあるように民衆は奇蹟を見て驚き、キリストを信じるようになった。このように奇蹟の力は強大である。つまりキリストは毛沢東の言う反面教師を身をもって行ない、悪例を示しているのである。全然説得的でない。

また次のような理屈はどうか。聖書、福音書はキリストが死んで何十年も経ってから、キリスト教布教のために書かれた宣伝文書である。キリスト自身は福音書の内容は全くもってあずかり知らぬ。だから福音書がキリスト自身の考えとずれていても不思議でない。こう書くと福音書がキリストの真意と離れていると言っているようでキリスト教徒から叱られるであろう。

神を試してはならない、例として民衆は奇蹟を求めてはいけない。ただキリスト、または神が自発的に行なう奇蹟は問題ないと理解する。神を試してはいけないが、神は盛んに人々を試しているのだから。

今思ったが、ゾジマ長老の死体から腐臭が生じアリョーシャが動揺したというのも、神を試してはならないの一つの例なのだろうか。

(第三の誘惑)

悪魔はキリストに凡ての国の繁栄ぶりを見せて、自分にひれ伏し拝むなら、みんな与えようと言う。キリストの回答「下がれ、悪魔。あなたの神である主のみに仕えよ、とある」どこにあるか。申命記6-13である。「あなたの神、主を畏(おそ)れ、主のみに仕え、その御名によって誓いなさい。」

これで悪魔は去った。

以上の第一の誘惑は経済を、第二の誘惑は信仰を、第三の誘惑は政治を表していると要約できる。それでは「大審問官」の説明に移る。

大審問官の言い分

大審問官はキリスト(と思しき者、別人かもしれない。それでもいいとイワンは言っている)に対して一方的に自分の考えを話す。大審問官に言わせるとキリストには何も言う権利がない。聖書にあるように既に語り尽くしたから。またキリストは弟子に譲渡し、その弟子が始めたカトリック教会の首長である、教皇が今や全権を握っているのである。

例えて言えば、会社を創業した大物の元会長、今は会社と縁が切れている、がのこのこ会社にやって来て、会社の経営に口出ししたら、現在の経営陣は迷惑でしょうがないだろう。黙れ!とっとと帰れと言いたくなる。この例えで違うのは「会社を創業した」というところである。キリスト教はキリストが始めたのではない。弟子らである。キリストはユダヤ教の改革、あるべき宗教のあり方を説いていただけである。

大審問官に言わせると、キリストが望んでいたのは信仰の自由である。人々が自由に自発的にキリストの教えに従ってくれるよう期待していた。この自由のために教会は長年苦しんできた。それもやっと完成した。人々は自由を教会に差し出し、それで幸福になった。大審問官は人々の幸福を望んでいるのである。

ここでなぜ自由がかえって幸福の邪魔になるか、蛇足ながら述べたい。自由が望ましいと誰でも思うであろう。人類の長年の努力によって勝ち取った権利である。しかし自由が消極的自由(他から干渉されない自由)ならともかく、積極的自由(発信・参加・行動する自由)であれば、まず自分の立場を決める必要がある。自分で決めたのなら自分で責任を取らなくてはならない。それに自由に決めろと言われてもよく分からない場合が多い。例えば、ドストエフスキーを読んで自分自身の自由な意見より、支配的な権威とされる論はどこかと捜し回り、それにただ従っている人がいる。

大審問官は言う。キリスト自身は幸福になれる機会があった。それは福音書にある悪魔との会話である。それを退け、機会を逃してしまった。大審問官は悪魔の三つの問いこそ人類の全歴史が要約されていると持ち上げる。

キリストは「人はパンのみにて生きるにあらず」と言った。しかしパンこそ民衆が望んでいるものであり、石をパンに変えたら、民衆は喜んでキリストについて行った筈だ。ところがキリストが退けたため、パンを約束する地上の者の後に民衆は従った。

要約 キリストは石をパンに変えるべきだった。

将来、科学等が発達しても飢えは残るだろうと大審問官は予測する。その際、パンを約束してくれないキリストの教会は破壊される。その後にバベルの塔(人間が神に劣らないと証明する象徴、慢心の象徴と理解されるが「大審問官」では必ずしも否定的な意味ばかりで用いていない)を再び建てようとするが完成しない。そこで地下埋葬所に隠れている我々(カトリック)のところに来てパンを与えてください、天上を約束した人はくれませんでした、とすがるのである。地下埋葬所に隠れている者とは迫害を受けていた初期キリスト教徒を指す。その末裔というかカトリックは食を与えてやり、バベルの塔を完成させる。破壊されたキリストの教会とカトリックは違うというわけである。破壊された教会は天上のパンを約束する、いわば本来の考えに従う教会である。それに対しカトリックはキリストの考えに沿っていないので、地上のパンを与えてやれるのである。大審問官は自分がキリストの教えに忠実でない、人々を騙していると知っている。だから苦悩する。それでもその途を選んだのは人々を幸福にしてやりたいからである。

要約 キリストは天上のパンしかくれない。しかし地上のパンをくれるカトリック教会に人々はついていった。

我々がいるからこそ人々は食にありつけるのである。自由にさせておいたら不可能である。自由と地上のパンは両立できない。お互い同士で分かち合うなどは無理な輩である。自由を差し出し、奴隷にして下さい、でも食は下さいという連中なのである。

要約 自治能力など全くない、自分勝手な人間に自由を与えても良くならない。

キリストの教えに忠実な連中などごく少数に過ぎない。大多数のか弱い人間はどうなるのだ。自由の重みに耐えきれず、我々がそれを肩代わりしているので、服従しているのである。特にみんなこぞって崇拝できる対象を望んでいる。一斉にひれ伏す相手を求めている。それは石をパンに変えれば出来たのである。人々がひれ伏す機会をキリストに与えたのである。それなのにキリストは自由と天上のパンのため退けてしまった。

要約 石をパンに変えていればキリストを人々がひれ伏し崇拝した筈である。

人間たちの自由を支配できるのは、その良心に安らぎを与えてやれる者に限られる。パンを与えれば人々はひざまずく。しかし他に良心を支配する者が現れたら、パンを投げ捨てても、みんなそちらについていく。人々にとって何のために生きるのか、が存在の秘密だからだ。ところがキリストは人間の良心を支配する代わりに自由を増やしてしまった。

キリストについて行った者も最後には自由の重みに耐えかね、キリストに反旗を翻すようになるだろう

要約 人々の良心を支配し、安らぎを与えてやるべきである。それなのに自由を増し、その重荷にキリストに従った人々も離れる。

この地上には人々をとりこにし、征服できる三つの力がある。それは奇蹟と神秘と権威である。これは悪魔の誘惑の象徴である。前に経済、信仰、政治と書いた。パンを石に変えるとは経済の問題であるが、奇蹟を起こすわけでもある。また奇蹟で信仰させる。これは理屈抜きの、人智では計りがたい神秘(英語ではmystery)による。

要約 人々を支配するには、奇蹟と神秘と権威と三つの方法がある。

キリストが神殿の上から飛び降りなかったのは、そうすれば神を試すわけであるから、「神を試してはならない」に抵触し落ちてしまう。利口なキリストはそんな馬鹿なまねはしなかった。また十字架に架けられた時、人々が「神の子なら降りてみろ」と言っても降りなかった。それは奇蹟によって人間を奴隷にしたくなかった。奇蹟の信仰より自由な信仰を望んだからだ。大審問官は第二の誘惑をキリストが退けた理由をそう説明する。もっとも人間は神より奇蹟を望んでおり、奇蹟を退けると神も退けてしまうものだが。

要約 キリストは自由な信仰を望んでおり、奇蹟による信仰は退けた。

ここで再度、キリストの起こした奇蹟について考える。

神を試すようなまねをしてはいけないので、悪魔の誘惑を退けた。しかし聖書にはキリストの奇蹟が多く書かれている。そもそもこの「大審問官」の章は地上に降りたキリストが死んだ少女を蘇えらせた話が最初の方に出てくる。大審問官はそれを見てキリストを捕えさせた。目の前でキリストが起こした奇蹟を見ているのである。その一方では奇蹟による信仰を嫌ってしなかった、と大審問官は解釈している。矛盾を感じなかったのか。

これについては繰り返しだが以下の様に理解する。聖書で神を試してはならないとキリストは言った。悪魔や人々の挑発を退けた。もしそれにのっていたら、神に対して試す行為になる。神を試してはならない、のであって例えば神がさいころを振るかどうかは神の勝手である。神に奇蹟を起こして下さい(奇蹟で落ちるのを防いで下さい、死刑から救って下さい)と頼むのは厳禁であるが、神の行為は奇蹟も含め、人間の関知するところでない。

キリストは一般の人々に対して奇蹟を何度も行なった。それは「人々に対して」であって、「神に対して」ではない。神に奇蹟を頼むような、神を試す行為でない。

この理解は自分で考えたものであって十全に納得できないが、今は他に思いつかない。

脱線だがキリストは磔になり、「わが神、わが神、なぜわたしをお見捨てになったのですか」(マタイ27-46)と泣き言を言いながら、神を恨みつつ死んでいった。思うにこれはキリストは内心、神に助けて下さいと頼んでいたのではないか。だから神を試す行為になり、罰が当たって死んだのである、とキリスト教徒でない者はこんな罰当たりな発想をしてしまう。

ただ無神論者でも困った時は神様仏様と祈願するのである。だから神に助命嘆願するのは当然であるし、キリストがそうならむしろ人間らしく感じる。聖書のキリストはすました超人であり、そのようなイエス・キリスト、スーパースターよりも親近感がする。

それにしてもキリストが磔になってはじめてキリスト教が生まれたのである。キリストほど死にがいのあった人物は人類史上いない。一粒の麦死なずば、ただ一つにてあらん、死なば多くの実を結ぶべし、というどこかの小説の題辞に引用されている句はまさにキリストを指しているようにしか見えない。歴史の狡知と言うべきか(字面通りの意味で)。

キリストは人間を買い被りし過ぎていたのだと大審問官は言う。人間は反逆者でありながら奴隷でもある、か弱い存在に過ぎない。今至るところで我々カトリックに反逆が起きている。これはルターの始めた宗教改革を指す。しかしそういった神への冒瀆は自分らを不幸にして終わるだろう。その後、知識がないと意味不明の文が出てくる。

「お前の偉大な予言者は、最初の復活につらなった者をすべて見たがその数は各部族から一万二千人ずつだったと、幻想と比喩に託して語っている。」(原卓也訳、新潮文庫、上、昭和53年)

注で簡単に説明している訳があるが、以下の様な意味である。

偉大な予言者とは洗礼者(バプテスマ)ヨハネを指す。洗礼とは身体を水に浸し清め、

信仰に入る儀式。荒野で人々に洗礼を授け、キリストに対しても行なった。だからキリストからしたら先達になる。そのヨハネは「わたしよりも優れた方が、後から来られる。わたしは、かがんでその方の履物のひもを解く値打ちもない」(マルコ1-7)とキリストの到来を予言した。

最初の復活に・・・以下の文はヨハネの黙示録から来ている。

実は新約聖書にはもう一人ヨハネという者が出てくる。キリストの弟子、12使徒の一人である。ヨハネ福音書やヨハネの黙示録は、かつてそのヨハネの著とされていた。だからドストエフスキーは二人のヨハネを混同しているように見える。

お前の偉大な予言者(洗礼者ヨハネ)

(黙示録で)語っている(使徒ヨハネ)

もう一つの解釈は偉大な予言者も使徒ヨハネと解釈する。ヨハネの黙示録は幻想と比喩で世界の終末の予言が書いてある。もっともこれはヨハネの予言ではなく、キリストが天使を遣わしヨハネに知らせたものだが。弟子をお前の偉大な予言者と呼ぶのも変な気がして、洗礼者ヨハネかと思ったのだが、聖書をよく知っている筈のドストエフスキーが混同するのもおかしい。こちらの解釈の方がもっともらしいか。(再度読み直してやはり弟子ヨハネの方であろう)

引用した箇所はヨハネの黙示録第7章「刻印を押されたイスラエルの子ら」にある。イスラエルの12の支族から、信仰が篤く破滅を免れる一万二千人ずつ選び出された。最後の審判(最初の復活)で救われる人々の数であると大審問官は言う。「刻印を押された」とは旧約エゼキエル書第9章にある救われる人の印。新約聖書は旧約を引き継いでいる、というか旧約が前提である。旧約聖書はイスラエル(ユダヤ人)を対象としている。それでイスラエルの子らと旧約の言葉を使っているが、黙示録では全キリスト教徒を指す。

大審問官は、救われるのは支族ごとに一万二千人に過ぎない、ごく少数の、神に近い人だけであると言っている。キリストについて行った人である。ほかの人はどうなるのだ。キリストは少数の選ばれた人たちのためだけに来たのか。

細かい話だが大審問官の次の台詞は良く理解できない。

キリストが来たのは少数の選ばれた者だけのためなら「だが、もしそうなら、それは神秘であって、我々の理解すべきことでない。」(原卓也訳)

神秘は理解できない、は同義語反復である。しかし少数の者のために来たのがなぜ神秘なのだ?この後、大審問官はもしそうなら我々も神秘を伝道して、自由でも愛でもなく、良心に反しても、盲目的に従うべきは神秘だと教えこむ権利があると主張するのである。この台詞でなんとなく理解はできるのだが。

今、確認したら原卓也訳以外の江川、米川、小沼、亀山、北垣、池田、中山の諸訳(原久一郎訳は手元に見つからなかった)も神秘と訳している。

神秘を英語で言えばmysteryで謎とも言えるから、つまりキリストが少数の者のためだけ考え、多数をほったらかしにするとは理解できない謎だ、救世主だろ。こういう理解でいいのか。続く文も自分たちも自由や愛や良心などといった面倒な話はせず、民衆を意味不明の謎で煙に巻いて伝道すればよいのだ、という意味か。

キリストの考えを修正し、奇蹟、神秘、権威の上に築き直したと大審問官は続ける。人々も羊の群れのように導かれるようになり、もはや自由等の重荷から逃れた。こういった行為は人類を愛したためと言って間違いか?

要約 人間はか弱いくせに反逆者で宗教改革の様な叛乱を起こしている。聖書の黙示録によれば救われる人間はごくわずかである。自分たちは奇蹟、神秘、権威で人々の重荷を軽くしてやった。

大審問官は遂に決定的な「信仰告白」をする。自分たちはキリストでなく、悪魔についているのだ、と。これはキリストが退けた悪魔の誘惑のうち、第三の誘惑を受け入れていると言っているわけである。しかももう8世紀も前からそうしている。ここで大審問官は8世紀に起きた、ローマ・カトリックと世俗の王の結託につき言及する。

フランク王ピピンはローマ教皇から国王の承認を得た。後に教皇からの要請でランゴバルドを撃退した。ランゴバルドはイタリア北部、北方にありローマを脅かしていた。ピピンは教皇に土地を寄進し、これが教皇領の始まりだという。本来、教会には地上の財産は必要ない筈だが。

世俗権力との結託によってカトリックは地上の唯一の帝王となった。(世俗の王国は部分的な領土を支配するのみ)これで誰にひれ伏すべきか、良心を預けるかという問題だけでなく、世界を統合する欲求にも叶えられるのである。人間は全体としてまとまろうとしてきた。これまでも偉大な民族はそれを試みた。この辺りは『作家の日記』1877年2月の偉大な民族論やドストエフスキーの理想であった全人類の同胞的団結につながる議論である。

世界の王国を築かなければ平和は保てない。人間の良心とパンを握る者こそ世界を支配できるのである。ここの議論は悪魔の誘惑のうち第三を受け入れてこそ、第一の誘惑であったパンの問題も解決できる、第二の誘惑で問題であった信仰も、奇蹟を退ける態度は人間には無理なので神秘で良心を支配してやればよい、それも人々を王国によって支配してこそできるのである、と理解できる。

要約 悪魔と手を結んだ。そうしてこそ人々を幸せにできるのだから。

人類は知恵と科学と人肉食の時代が続く。勝手にバベルの塔を築き始めた人間は人肉食で終わるだろう。無謀な試みは人々に残酷な結果をもたらして終わるという意味か。

次にまた意味不明な文章が出てくる。

「だがそのときこそ、けだものがわれわれのところに這いよってきて、われわれの足を舐め、その目から血の涙をふり注ぐのだ。そしてわれわれはけだものにまたがり、杯をふりかざす。その杯には《神秘!》と書かれていることだろう。だがそのとき、そのときはじめて人々に平和と幸福の王国が訪れるのだ。」(原卓也訳)

この文より若干後にも、次の様な文がある。

「なんでも、獣にまたがって神秘(神秘に傍点)を手に握りしめた淫婦が恥をかかされ、非力な人々がまた反乱を起して、女の赤い衣を引き裂き、《不浄な》肉体をあらわにする、とかいう話だな。」(同上)

これらはヨハネの黙示録第17章(18章も参照)を踏まえて書かれている。そこにはキリスト教徒を迫害していたローマが、神とキリストに敗北し滅ぶ、という内容が幻想と比喩に託して語られている。黙示録もインターネットで簡単に閲覧できる。

黙示録が書かれたのはキリスト教徒が迫害を受けていたローマ帝政期である。

関係あるところの概要は以下の通り。

緋の衣を着た淫婦が七つの頭と十の角を持った獣にまたがっている。

手には杯を持ち、それには忌まわしいものと淫行による穢れが一杯つまっている。

淫婦は信徒や殉教者の血で酔いしれていた。

十の角らは小羊に戦いを挑むが負ける。

ついには十本の角と獣は淫婦を憎み、服をはぎ取り裸にし、その肉を喰い火で焼き尽くす。

(解説 緋の衣は皇帝が着る衣装を、淫婦は帝都ローマを、七つの頭とはその上にローマがある丘、また七人の皇帝を、十の角とはローマに従う諸国の王を、獣は反キリスト教勢力の総体を、淫行は偶像崇拝を、血で酔いしれるとは虐殺したを、小羊はキリストを表わす。

最初の方でキリスト教を迫害するローマを淫婦、獣に例え、終わりの方は初めはローマに従っていた国らもキリストに敗れ、ローマに反旗を翻し、滅ぼすと言っている)

大審問官は事もあろうに、反キリスト教の象徴である淫婦に、自分らをなぞらえているのである。悪魔に従ったと告白した大審問官は毒食わば皿までの心境で、キリストの教えでは人々は救えない、神秘で従わせ幸福にしてやるのだと言うため、こんな例えまで持ち出してきたのである。

大審問官は言う。キリストに従ったのは少数の人だけである。それらもキリストを待ちくたびれて(キリストは再臨を約束していた。マタイ26-64)キリストに反旗を翻すようになる。自由は人々を混乱させ、自滅か、そうでなければカトリックに泣きつく。

この後、パンの配分を巡って分かりにくい文章がある。

「彼らは、自分たちの手で獲得したパンをわれわれが取りあげてしまうのは、一切の奇蹟なしに分配してやるためだったことを、はっきりとさとるだろうし、われわれが石をパンに変えたりしなかったことにも気づくだろうが、本当の話、彼らはパンそのものより、われわれの手からパンをもらうことのほうをずっと喜ぶだろう!なぜなら、以前われわれのいなかったころには、自分らの稼いだパンが手の中で石ころに変ってばかりいたのに、われわれのところに戻ってくると、ほかならぬその石ころが手の中でパンに変ったという事実は、あまりにも記憶に新ただろうからな。永久に服従するということが何を意味するか、彼らはどんなに高く評価しても評価しすぎることはないのだ!」(原卓也訳)

石ころをパンに変えるとは悪魔の第一の誘惑の言葉である。パンが石ころに変ってしまったとは自分のパンが食べられなくなった、石ころがパンに変わったとはなくなったパンが食べられるようになった、を意味しているのだろう。

次の様な内容と思われる。

人々は稼いで得られたパンを支配者(国家、それとつるむカトリック)に取り上げられた。しかしそれは再分配のためだと承知している。支配者は奇蹟は起こさないが、支配者からパンを分けてもらう(元々自分たちのものだが)、それを人々は何より喜ぶ。なぜなら自分たちで分けようとしても、争いなどで分かち合いはできない。自分の口には入らなかった。それを支配者を通じて再分配すれば、間違いなく自分たちの物になるのである。権威に服従するとはなんと素晴らしいことか。

人々を服従させる。それは人々にとって、幼児が保護者の胸に抱かれて幸せに満ちた時を過ごすと同じようなものである。問題のない範囲で勝手なことをしても許してやる。悩みがあれば解決してやる。凡ての人が幸福になるだろう。

我々だけが不幸になるのだ。多くの人々を騙してきたのである。キリストの名を使って信仰に導いた。しかしキリストでなく実は悪魔と組んでいる。我々は秘密を守りとおし、人々の幸福のため永遠の褒美で誘い続けている。天上はそれらの連中のためにあるわけではないのだが。

この後、大審問官は先に引用したヨハネの黙示録の「なんでも獣にまたがって・・・」を言う。つまりキリストに背いた者は滅ぼされる、と聖書にはあるが、我々は何十億という幼子を幸せにしてやったのである。我々を裁けるのか。

要約 人々を支配しパンを食べられるようにしてやり、精神的にも幸福にしてやった。ヨハネの黙示録によれば我々のような者は滅ぼされるというが、それが何だ。我々は何十億という人々を幸せにしてやったのだ。

大審問官は言う。自分もかつてキリストに従う者の一員になろうとした。荒野で草をはみ虫で命をつないだ修行もした。しかし目を覚まし、狂気に従うのが嫌になり、キリストの偉業を修正した人々の群れに加わった。誇り高い人から離れ、慎ましい人々の幸福に尽力してきた。お前(キリスト)は(お前が救ってやった人々から、例えて言えば)お前を火あぶりするための炭火を競って差し出されるだろう。お前ほど火刑にふさわしい者はいない。

要約 大審問官はキリストに従う者になろうと努力した。しかしそれでは多数の者を幸福にできない、だからキリストの偉業を修正した群れに加わった。

アリョーシャはイワンの語る「大審問官」を聞いて激しく異議を唱える。カトリックは世界に王国を築こうとする軍隊に過ぎない。大審問官のような者はいない。大審問官なんてただの無神論者に過ぎない。

イワンの答えは大審問官の《苦悩》を理解せよであった。大審問官は万人に幸福感をもたらすため、欺瞞を一生続けた。それを一生涯熱烈に信じ続けたキリストの名によって行なった。これほどの不幸があろうか。

詩の最後は次の様だと語る。語り終わった大審問官はキリストからの反応を期待していた。キリストは無言のまま、大審問官に近づき接吻した。大審問官はもう行けと命じる。

この接吻の意味は何か。普通に考えると(と自分は思うが)、キリストは大審問官に承認を与えなかった、が積極的な否定はしなかった。大審問官の苦悩に同情したための接吻であろうか。

大審問官を否定していない、というとドストエスフキーは大審問官を認めているのかと問われそうである。しかしこれはイワンの創作なのである。イワンは前章「反逆」で書いてあるように世の中のあまりの不条理に納得がいかなかった。だからキリスト教の原理と離れるようであっても、人々の不幸を軽減できる途を求めていた。それで「大審問官」のような詩を作り、これはどうかと疑問を投げかけたのである。

世のドストエフスキー論の類を見ると、ここの箇所、数字には実はこんな意味があるのだと、深読みというか眼光紙背に徹すというか、びっくりするような説明がある。自分にはそのようなまねはできない。したいとも思わない。このサイトでは表面的な理解を書いているだけである。それでも読んだ人が、適当でないとか間違っていると思う場合があろう。

この「大審問官」の説明ではそれが一層あると思う。ただ間違いだとか十分でないと言うだけで自分からは何も言わないよりは、不確かであっても自分の考え、理解を書き表明した方がいいと思っている。それでここに書いた。今まであまり理解できなかった人に、これを叩き台としてより正しい、より深い理解の手助けになれたら幸いである。

(以下、「大審問官」への批判や感想などを書く予定)

[翻訳について]

原卓也訳

新潮文庫、上巻510頁、昭和53年、360円

中巻466頁、昭和53年、360円

下巻518頁、昭和53年、360円

新潮世界文学第15巻、1971年、922頁、1,300円。

月報:梅原猛「ドストエフスキーと神」

宮原昭夫「心理小説とリアリズム」

箕浦達二「ドストエフスキーと酒とタバコと」

松浪信三郎「ドストエフスキーと実存主義V、自由の重荷」

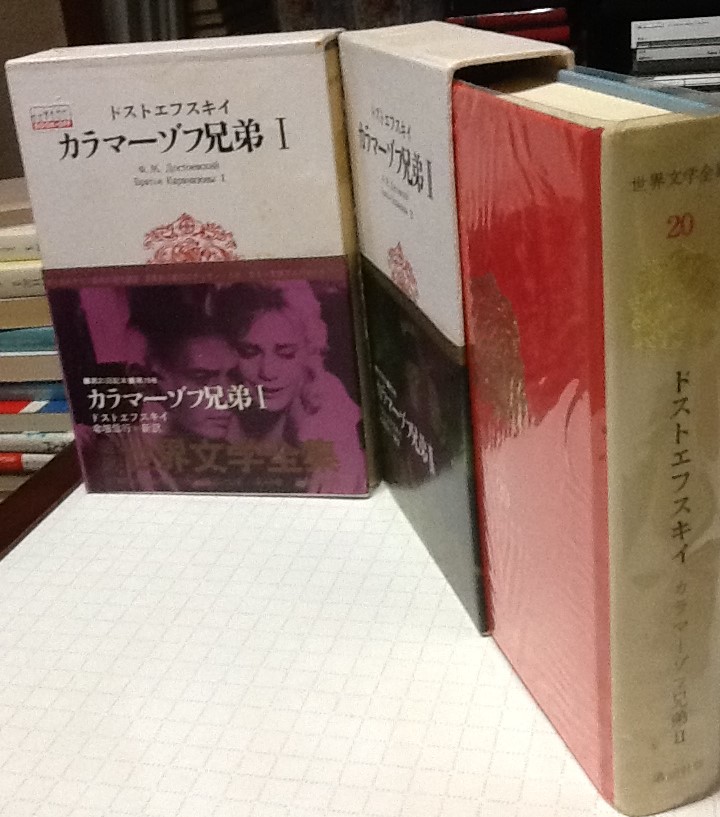

米川正夫訳

岩波文庫、第1巻434頁、1979、400円

第2巻351頁、1979、300円

第3巻341頁、1979、300円

第4巻406頁、1979、400円

米川訳の現行本。河出の愛蔵版ドストエーフスキイ全集のほか、同社の文学全集として以下の本を出していた。

カラー版世界文学全集第18巻、昭和43年、850円(特大ページ)、718頁、菊判、装丁亀倉雄策

本文の他、年表、解説(日野啓三)、ミコライチャックのカラー挿絵、しおりは井上光晴の「心に浮かぶこと」

豪華版世界文学全集第2集第9巻、1、昭和41年、480円、494頁、第10巻、2、昭和41年、480円、463頁、ともに人物スケッチA・コルサーコヴァ、挿絵中本達也、四六判、装丁亀倉雄策、箱のカバー写真は米映画より

1は解説(荒正人)、ドストエーフスキイ文学散歩(漆原隆子)、しおりはドストエーフスキイのことば、「ドストエーフスキイ画家コルサーコヴァ」木村浩、故米川正夫氏と『カラマーゾフの兄弟』

2は年譜、しおりはドストエーフスキイのことば、ドストエーフスキイ文献・解説あれこれ

グリーン版世界文学全集第19巻、516頁、解説(荒正人)、第20巻、568頁、年譜、あとがき(米川正夫)、共に昭和35年

月報:第19巻、埴谷雄高「不可能性の作家」、坂上弘「つかず離れず」

第20巻、平井啓之「『カラマーゾフの兄弟』について」、モスクワ芸術座の新しい『カラマーゾフの兄弟』

亀山郁夫訳

光文社古典新訳文庫、第1巻443頁、2006、724円

第2巻501頁、2006、781円

第3巻541頁、2007、838円

第4巻700頁、2007、1029円

第5巻365頁、2007、629円

カラマーゾフ・ブーム、ドストエフスキー・ブームを巻き起こした亀山郁夫の新訳。光文社古典新訳文庫本の第一弾として発売。爆発的に売れた。

文学者の読みやすいという評につられたのか大評判になりAmazonの読者評でも読みやすいの大合唱。もっともどこがどう読みやすいのか具体的な言及は少なかった。

読んだ感想としてまず活字が大きい。超高齢社会の現代では評価されるだろう。文はカタカナ表現が多いなど現代的。そういうところを読みやすいと思う人がいるかもしれない。

自分はこれ以前に原、米川、池田、江川等の訳でこの作品を読んできた。読みにくいと思ったことは一度もない。何しろ作品を読んでいて翻訳のどうこうはあまり考えなかった。比較すれば確かに異なる。亀山訳で翻訳の違いということが非常に関心を集めた。

もう一つ亀山訳では誤訳問題(話題)が起きた。これについては当方判断する資格はなく、詳細も知らないので触れない。ただ不思議なのは新訳が出ることの利点は、以前の訳より誤訳は少なくなる筈と思っていた。もし誤訳が多いとすれば以前の訳とかあまり参照していないのだろうか。

翻訳に誤訳はつきもので、大きな、ある意味永遠の問題である。一般的な話については別のところで話題にするか、将来触れたい。

いずれにせよこの亀山訳の出版でカラマーゾフ、ドストエフスキー・ブームとなったのは上に触れたとおり。これによってカラマーゾフを読む人が増えたし、ドストエフスキー本の復刊等起きた。これらは確かに評価されるべき。ともかく出版社に宣伝戦略の重要性を教えた。

江川卓訳

集英社愛蔵版世界文学全集第19巻、昭和50年、1,500円(特大巻)、899頁、菊判、装丁菊池薫

本文の他、後記・注解、解説、年譜、著作年譜、倉石隆のカラー挿絵、月報は秋山駿「世界のページを開く」中井英夫「老いたるアリョーシャ」

訳注はかなり詳細。

集英社ベラージュ版世界文学全集第45巻、1979年、508頁、1,200円

第46巻、1979年、534頁、1,200円、四六判、内容は愛蔵版に準ずる

集英社全集で揃えようとすると、新旧四年の間に900円(1,500→1,200×2)も値上がりしている。

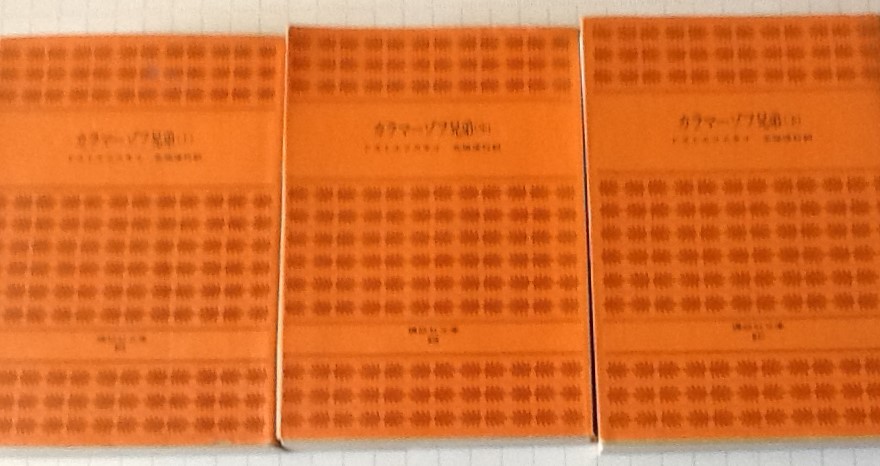

小沼文彦訳

訳名は「カラマーゾフ兄弟」で「の」は入っていない。

筑摩書房世界文学全集第32巻、昭和42年、509頁、490円、訳注、解説、年譜、四六判、

月報:長谷川四郎「ドストエフスキーの深い沼」、栗田勇「私のドストエフスキー体験」、水野忠夫「創造の根拠」

第33巻、昭和42年、554ページ、490円、

訳注、月報:椎名麟三「ドストエフスキーの精神」、佐古純一郎「聖なる愚者」、木下豊房「ドストエフスキー文学と時代精神」

下巻の箱の帯に思いっきりネタばれが書いてある。「ドミトリイは私生児スメルジャコフが犯した父親殺しの罪を引き受け、イワンは発狂し、アリョーシャは自己修練の旅に出る。」大らかな時代であったようだ。

筑摩書房ドストエフスキー小説全集第10巻、昭和52年、3,500円、867頁、菊判

本文の他、訳注、あとがき。小沼訳の訳注はわりと詳細。

小沼訳は筑摩書房の個人訳全集の他、新旧2種の筑摩世界文学大系(『罪と罰』の項参照)に2冊本で収録。新しい方(灰色本)は、あの「古代オリエント集」が入っている位だから1冊本に出来たと思うが。

池田健太郎訳

作者はドストエフスキイ、書名はカラマゾフの兄弟と表記。

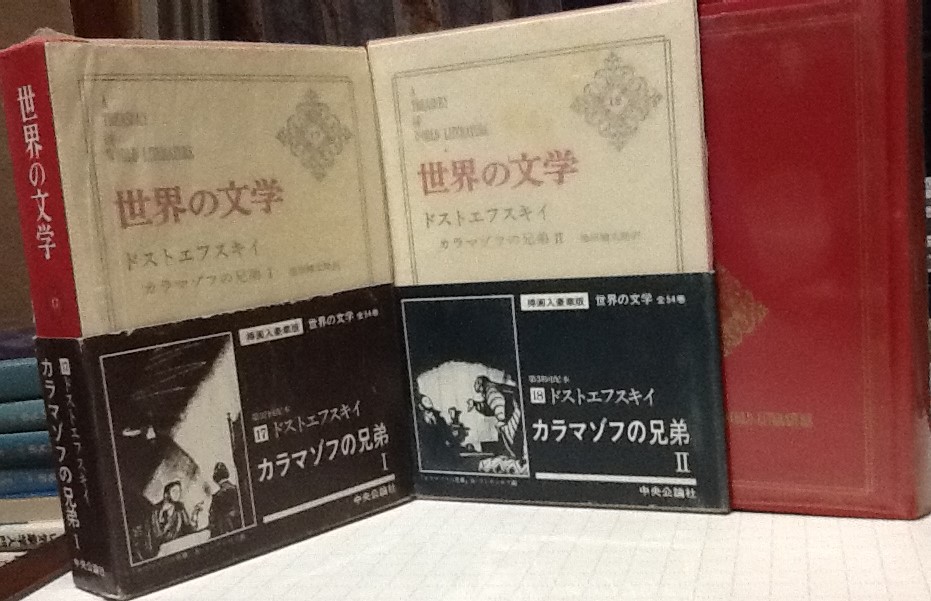

中央公論社世界の文学第17巻、第18巻に収録。ともに昭和41年、390円、挿絵A・ゴンチャロフ。

第17巻、482頁、解説、月報:河上徹太郎「『カラマゾフの兄弟』と対面したころ」、武田泰淳「カラマゾフ的世界ばんざい!」、中村喜和「宗教狂人について」

第18巻、532頁、年譜、月報:埴谷雄高「思索の坩堝」、津村秀夫「フィレンツェのドストエフスキイ」、佐々木基一「肖像・住居・作品」、安部公房「負けるが勝ち」

池田健太郎訳の『カラマゾフの兄弟』はのちに中公文庫に5冊で発売。

北垣信行訳

小沼文彦訳と同じく「の」なしの「カラマーゾフ兄弟」表記。著者名はドストエフスキイ表記。

講談社世界文学全集第19巻、1968年、468頁、580円、本文、年譜、巻頭にカラー写真8頁、挿絵(デッサン)斎藤長三、

月報:大原富枝「ドストエフスキイ記念館で」、しおり(あらすじ、登場人物)

第20巻、1968年、522頁、580円、本文、解説、カラー写真、挿絵は上巻と同

月報:島尾敏雄「ドストイェフスキイ知らず」

講談社文庫、(上)昭和47年、452頁、220円、解説、(中)昭和47年、488頁、240円、(下)昭和47年、695頁、340円、年譜。

この他、講談社の世界文学全集オプション<103>にも2冊本として収録。

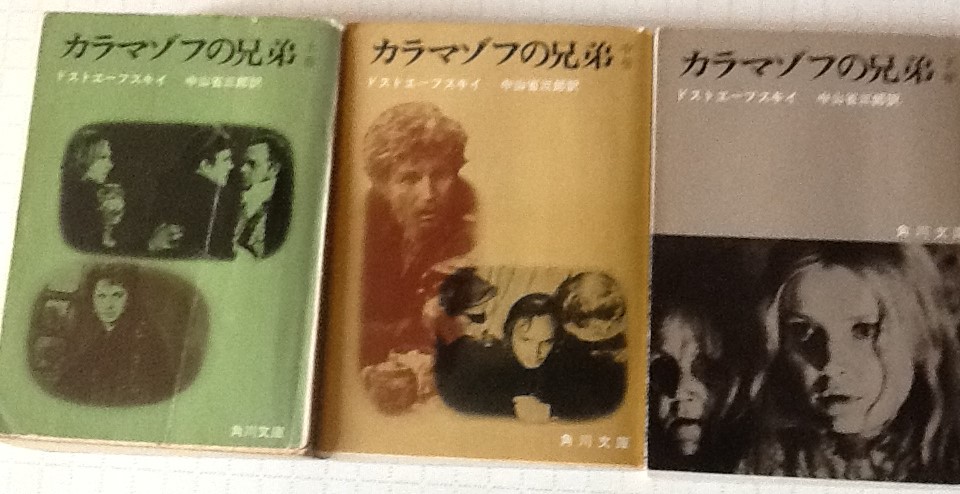

中山省三郎訳

訳名は「カラマゾフの兄弟」、著者名はドストエーフスキイ表記。

角川文庫、(上)昭和43年改版、578頁、260円(昭和44年3刷)、略注、解説(横田瑞穂、ドストエーフスキイ-人と作品、「カラマゾフの兄弟」について)、年譜

(中)昭和43年改版、467頁、220円(昭和44年4刷)、略注

(下)昭和43年改版、518頁、230円(昭和44年4刷)、略注。

表紙の写真は昭和44年(1969年)制作のソ連製映画で、カバーに東和株式会社提供とある。映画公開を当て込んでのものだろう。

中山訳のカラマーゾフは今では青空文庫に上巻が入って無料で読める。中巻以降も順次入るであろう。

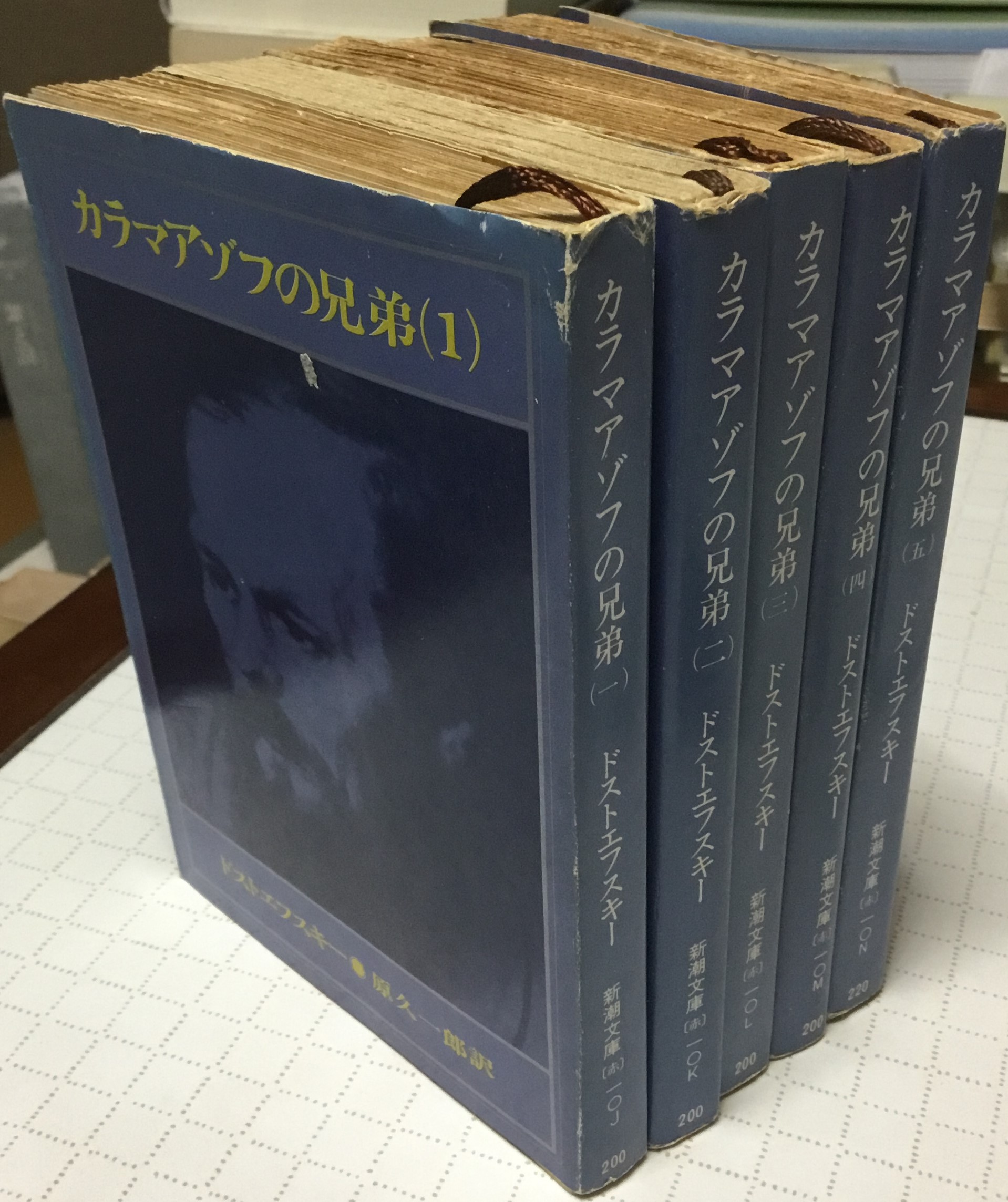

原久一郎訳

訳名は「カラマアゾフの兄弟」。

原卓也訳の前の新潮文庫。

米川正夫、中山省三郎に次ぐ訳である。全5巻となっているのは、昔の文庫の製本技術ではあまり厚い本は作れなかったから。

(1)昭和36年、355頁、200円(昭和48年、18刷)、

(2)昭和36年、387頁、200円(昭和46年、13刷)、

(3)昭和36年、347頁、200円(昭和48年、17刷)、

(4)昭和37年、345頁、200円(昭和48年、15刷)、

(5)昭和37年、あとがき、379頁、220円(昭和48年、15刷)

以上の他、全集では

筑摩版小沼訳全集第10~11巻(昭和38年)

河出版米川訳全集第12~13巻(昭和44年)

原卓也訳新潮社版全集第15~16巻(1978)

第一部第二編「場違いな会合」第六節「こんな男がなぜ生きているんだ!」のうち

ドミートリイが父フョードルと対面し罵倒する場面、

及びその少し後のフョードルが僧侶たちの偽善を皮肉る所

原卓也訳

「僕は・・・僕は」低い抑えた声で彼は言った。「心の天使であるいいなずけといっしょに故郷へ帰って、父の老後を慰めようと思っていたのに、見れば父は淫蕩な狒々爺で、下劣きわまる道化役者にすぎなかったんです!」

「決闘だ!」老人は息をあえがせ、一言ごとに唾をとばしながら、またわめきたてた。

「キリストはそんな愛のためお赦しになったのではありません・・・」柔和なイォシフ神父がたまりかねて、吐きすてるように言った。

「いいや、そういう愛のためです。まさしくそういう愛のためですぞ、神父さん!あんた方はここでキャベツなんぞで行いすませて、自分たちこそ敬虔な信徒だと思ってらっしゃる。ウグイを食べて、一日に一匹ずつウグイを食べて、ウグイで神さまが買えると思っているんだ!」

「許せない、もう許せん!」庵室のいたるところから、声があがった。

新潮文庫『カラマーゾフの兄弟』(上)昭和53年、p.138、p.139

米川正夫訳

「ぼくは・・・ぼくは」彼は妙に静かなおさえつけたような調子で言いだした。「ぼくは故郷(くに)に帰ったら、自分の心の天使ともいうべき未来の妻とともに、父の老後をいたわろうと思っていたのです。ところが来てみると、父は放蕩ずきの色きちがいで、しかも卑劣この上ない茶番師なんです!」

「決闘だ!」と老人は息を切らして、一語一語につばを飛ばしながら泣き声を上げた。

「キリストがおゆるしになったのは、そのような愛のためではありません・・・」温順なヨシフもこらえきれないで、思わずこう言った。

「いいや、お坊さん方、そのような愛のためです。そうですよ、そうですよ!あなたがたはここでキャベツの行をして、それでもう正しい人間と思うてなさる!川ぎすを食べて、――一日に一匹ずつ川ぎすを食べて、川ぎすで神さまが買えると思うてなさる!」

「もうあんまりだ。あんまりだ!」という声が庵室の四方から起こった。

河出書房カラー版世界文学全集第18巻、昭和43年、p.65、p.66

亀山郁夫訳

「ぼくは思っていたのさ、たしかに思っていた」なぜか低い、落ち着きはらった調子で彼は言った。「心の天使であるフィアンセを故郷に連れて帰り、年とった親父の面倒でもみてやろうかとね、ところがいざ会ってみれば、これが自堕落な女好きで、下劣きわまるコメディアンときた!」

「決闘だ!」息を切らし、一語ごとに唾を飛ばしながら老人はまたわめき立てた。

「キリストがお赦しになったのはそういう愛ではありません」温厚で知られるヨシフ神父も、さすがにがまんできず口走った。

「いや、そういう愛なんだ、ほかでもない、そういう愛なんだ。その愛ですよ、修道僧のみなさん!あなた方はここでキャベツばかり食べて修行しながら、それでもう、自分たちはただしい人間と考えておられる!ウグイを食べておられる。一日に一匹ウグイを食べては、そのウグイで神を買うことを考えておられる!」

「そんなことあるもんか!買えるはずがあるもんか!」庵室の隅々から、声がわき起こった。

光文社古典新訳文庫、1、2006年、p.192~193、p.194~195

江川卓訳

「ぼくは考えていたんです・・・考えていたんです」彼はなぜかひかえ目な低い声で言いだした。「ぼくの魂の天使ともいうべきフィアンセといっしょに故郷に帰ったら、親父の老後を大事に見てやろうって。ところが来てみると、親父は手のつけられない色気ちがいで、卑劣きわまりない道化役者なんですからね!」

「決闘だ!」ぜいぜい息を切らし、ひと言しゃべるごとに唾をはねとばしながら、ふたたび老人が金切り声をあげた。

「キリストはそのような愛のために許されたのではありませぬ・・・」温厚なヨシフ神父もさすがにこらえきれないで、思わずこういった。

「いいや、そのような愛のためですとも、例のあのほうの、お坊さん方、あっちのほうの愛のためなんでさあ!あなた方はここでキャベツ汁をすすって行いすまして、それでもう神に仕える心義(ただ)しい人だと思っていなさる!小指みたいなすなむぐりを食されて、一日にすなむぐり一本あてで、そのすなむぐりで神さまを買収しようってお考えだ!」

「あんまりだ、あんまりだ!」の声が、庵室の四方から起った。

集英社愛蔵版世界文学全集第19巻、昭和50年、p.82、p.82~83

小沼文彦訳

「僕は・・・・僕は」と妙に静かなひかえ目な調子で彼は言いだした。「心の天使ともいうべき未来の妻と一緒に故郷へ帰ったら、父の老後を慰めてやりたいと思っていました。ところがいざそうなってみると、親父は放埓な色気違いで、おまけに卑劣きわまる、道化役者じゃありませんか!」

「決闘だ!」とまたしても老人は、息を切らし、一語ごとに唾をはねとばしながらわめきたてた。

「キリストはそのような愛のためにお赦しになったのではありません・・・・」とさすがに温和なイオシフ神父も、ついにこらえきれなくなって思わずこう口走った。

「どういたしまして、それでございますよ、ほかならぬそうした愛のためでございますとも、神父さん、そうした愛があればこそですよ!あなた方はここでキャベツばかり食べて心の救いを求めては、それで立派に戒律を守っていると思っていらっしゃる!川魚を食べては、一日に川魚を一つ食べちゃ、それで神様が買えると思っておいでになる!」

「あんまりだ!いくらなんでもひどすぎる!」という声が庵室の四方から湧き起こった。

筑摩書房ドストエフスキー小説全集第10巻、昭和52年、p.81~82

池田健太郎訳

「僕は・・・・僕は」と彼は妙にひかえ目な調子で言った。「僕の心の天使であるいいなずけと故郷へ帰って、父の老後を慰めようと思っていたのです。ところが帰ってみると、父は淫蕩な色気違いで、あさましい道化役者でした!」

「決闘だ!」と老人は息を切らして、ひとこと言うたびに唾を飛ばしながらまたもや大声でわめいた。

「キリスト様がお赦しになったのは、そのような愛のためではありませぬ。・・・・」温厚なイオシフ神父もさすがに我慢できなくなって、思わずこう口走った。

「いいえ、そういう愛のためでございますよ、お坊様、まさしくそういう愛のためでございます。皆さんはこちらでキャベツを召しあがって修行して、われこそは心正しき者だと思っておいでになる。川ぎすを召しあがって、一日に一匹ずつ川ぎすを召しあがって、川ぎすで神様が買えると思っておいでになる!」

「あんまりだ、あんまりひどい!」という声が庵室じゅうに起こった。

中央公論世界の文学第17巻『カラマゾフの兄弟」I、昭和41年、p.95、p.96

北垣信行訳

「僕は・・・・僕は」と彼は妙に静かなおさえたような口調で言いだした。「自分の心の天使ともいうべきいいなずけといっしょに故郷に帰って、親父の老後をなぐさめてやりたいと思っていたんだ、それなのにその親父がこんな放埓な色気ちがいで、卑劣きわまる道化役者だったとは!」

「決闘だ!」と、老人はまたもやあえぎあえぎ、ひと言毎に唾をとばしながらわめきたてた。

「キリストがお許しになったのはそういう愛のためじゃありませんよ・・・」とおとなしい神父のイオシフもついにこらえきれなくなって思わずそう口走った。

「いや、そういう愛のためですよ、お坊さん方、ほかでもない、その愛のためですよ、その愛ですとも!あなた方はここでキャベツなんか食べて行をして、戒律に忠実な人間だと思っておられる!小かますなんか食べて、日に一匹ずつ食べて、その子かますで神さまが買収できるなんて思っているんだ!」

「けしからん、実にけしからん!」という声が庵室の四方から起こった。

講談社世界文学全集第19巻『カラマーゾフ兄弟』I、1968年、p.89、p.90

中山省三郎訳

「僕は・・・・僕は」と彼は妙に静かな、押さえつけるような声で言った。「僕は故郷(くに)へ帰ったら、自分の心の天使ともいうべき未来の妻といっしょに、父の老後を慰めようと思っていたのです。ところが来てみると、父は放埓きわまる色情狂で、しかるに卑劣この上もない茶番師なんです!」

「決闘だ!」と老爺は息を切らしながら、一語一語に唾をはね飛ばしながら、わめき声をあげた。

「キリストがお許しになったのは、そのような愛のためではありません・・・・」温順なヨシフ神父もこらえきれないで、思わずこう言った。

「いいや、お坊さんがた、そういう愛のためです。てっきりそういう愛ですとも!あなたがたはここでキャベツの行をして、それでもう上人だと思っていなさる!かまつか(元は漢字、魚偏に夫)を食べてからに、一日に一尾ずつかまつかを食べてからに、かまつかで神様が買えると思っていなさるのだ!」

「もう我慢がならん、もう我慢がならん!」そういう声が僧房の四方からわきあがった。

角川文庫『カラマゾフの兄弟』上巻、昭和43年、p.137、p.138~139

原久一郎訳

「ぼくは……ぼ、ぼくは」こう彼は妙にしずかな、おしつぶしたような声で言った。「ぼくはうまれ故郷にかえったら、心の天使と名づけてよい未来の妻と協力して、父の老後をいたわってやろうとおもっていたのだが、来てみると、どうだろう、その父たるや、淫逸無慙のひひ(獣偏に非)爺、この上なく卑劣な茶番狂言師にすぎないというていたらくだ!」

「決闘だ!決闘だ!」一語々々に唾を吐きとばして、苦しそうに喘ぎながら、老人は叫んだ。

「エス様がお赦しになったのは、そのような愛に対してではありませぬ・・・」寛仁大度のお神父ヨシフの口からも、ついにこらえ切れなくなって、こういう言葉が奔りでた。

「いいえ、僧院のみなさん、こういう愛に対してです。そういう愛があればこそです。そうですとも!あなた方はここで霊(たましい)の救いのためにキャベツをたべて、それでもう神の御心にかなう人間だと思っていなさる!またかますを食し、かますで神様が買えると考えておいでになるのじゃ!」

「あんまりだ、我慢できない!」という声が僧房の四方におこった。

新潮文庫、『カラマアゾフの兄弟』(1)、昭和36年、p.155、P.156

Constance Garnettによる英訳

“I thought ... I thought,” he said, in a soft and, as it were, controlled voice, “that I was coming to my native place with the angel of my heart, my betrothed, to cherish his old age, and I find nothing but a depraved profligate, a despicable clown!”

“A duel!” yelled the old wretch again, breathless and spluttering at each syllable.

“It was not for such love Christ forgave her,” broke impatiently from the gentle Father Iosif.

“Yes, it was for such, monks, it was! You save your souls here, eating cabbage, and think you are the righteous. You eat a gudgeon a day, and you think you bribe God with gudgeon.”

“This is unendurable!” was heard on all sides in the cell.

The Project Gutenbergより

こうしてみると字や言い回しの違いがあるものの、読んで受ける感じにそれほどの差はあるだろうか。

ただ亀山訳のドミートリイは、軽い感じで若い不良みたいに聞こえる。現代の読者はこういうのを好むということだろうか。また最後の行、フョードルの挑発に憤慨するところ、「考えているが、残念ながらそれは不可能」と言っているようにも読めて面白い。

『貧しき人々』から『鰐』までは

こちらへ

『罪と罰』等は

こちらへ

『白痴』等は

こちらへ

『悪霊』は

こちらへ

『未成年』は

こちらへ

ドストエフスキー全体のトップへ